バレエリュスチクルスvol2

フォーレ「パヴァーヌ」

今日は「シェエラザード」 大曲です。

早速オープニングにフォーレの「パヴァーヌ」を聴いちゃいましょう。今日は後半長いです。今回のバレエリュスのチクルスではこの「パヴァーヌ」をテーマ音楽のように扱っていて、これから最終回まで何回も聴いていただくことになろうかと思います。パヴァーヌはラヴェルとフォーレが有名なのでフランス的に捉えられがちですけれども、実際はスペイン発祥の音楽です。バレエ・リュスでは「ラス・メニナス」(スペインのベラスケスの有名な絵画が題材)という演目になって1916年に初演されています。

マシーンの振り付けです。 ベラスケスの時代のめっちゃ大げさなかつらと衣装を女性ダンサーたちは身に付けて踊りました。これが異常に重くて、女性ダンサーたちは苦労したのだそうです。かつらは色とりどりで、衣装も紫に金、真紅、ピンク、銀という華やかな配色でした

ベラスケスの歴史的な傑作をモチーフにした作品です。レオニード・マシーンはこの絵を美術館に何度も通って観てインスピレーションを膨らませて振り付けました。「ラス・メニナス」はプラド美術館の門外不出の作品なので、プラド美術館で観るしかありません。おそらくスペインは展覧会でこの絵を国外に出すようなことは今後もしないでしょう。

スペイン王

1911年、バレエ・リュスはロンドン公演でジョージ5世の戴冠式の祝賀行事の一環として各国の王や首長が居並ぶコヴェントガーデンでバレエを上演した。これがきっかけでドイツ皇帝ウィルヘルムやスペインのアルフォンソ王はバレエ・リュスの後援者になった。ディアギレフは「 こうしてロシア・バレエは一夜にして世界を征服した」と言った。

1914年に第一次大戦が勃発すると、バレエリュスのメンバーの中にはそのせいで無国籍移民のような状態になる者も出てしまうなど難しい状態になる。バレエ・リュスは中立国だったスペインにに滞在ししてアルフォンソ王の庇護のもとで安全に活動することができた。

バレエ・リュスにスペイン的な作品が増えていくのも、アルフォンス王の存在が大きいだろう。王はニジンスキーが戦争捕虜になった時にも手を差し伸べるなど、様々な面からバレエ・リュスを援助した。

王様はバレエ・リュスの最も前衛的な演目「パラード」も楽しんで観覧し、特に馬が登場する場面では腹を抱えて笑ったそうな。素敵だ✨

パヴァーヌは起源がスペイン発祥の舞曲と言われていて、スペインと相性がいいんです。

フォーレと並んで一番有名なラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」も同じくベラスケスの「ラス・メニナス」からインスピレーションを受けた作品です。この絵の中央に描かれたマルガリータ女王こそが「亡き王女」なんです。ラヴェルは、この作品について「昔、スペインの宮廷で小さな王女が踊ったようなパヴァーヌ」だと説明いてます。まさに、小さなマルガリータ王女が踊るようなスペインの踊りってことなんです。ラヴェルはスペインの血が入ってますから(お母さんがバスク人)、パヴァーヌに惹かれるのは当然だったと言えるでしょう。

ワーロックのカプリオール組曲のパヴァーヌも弦楽合奏では非常に有名なナンバーで、中高生のアンサンブルでもよく演奏される。

ダウランドのパヴァーヌなんか有名かな。

こんな感じの踊り。

イギリスバロックの作曲家のパヴァーヌは多い。

スペインのバロックの作曲家のルイス・デ・ミランのパヴァーヌをスペインのサヴァールが演奏してる動画が、パヴァーヌの源流にあるスペイン性をいちばん伝えてくれるかも。

この「ラスメニナス」以後、バレエリュスは「三角帽子」などスペイン的な作品を上演していきます。スペインへの感謝もあるでしょうし、戦争中のスペイン滞在でスペインの風物に魅せられたってこともあるでしょう

では、早速お願いします

青木山岸登場

演奏♫

青木山岸その場に残る

さて、1909年のバレエリュスの旗揚げ公演は大成功でした。

いや「大成功」なんて言葉では生ぬるいです。

それは凄まじい「衝撃」で、

歴史的な「大事件」でした。

第一回のプログラムではだったん人の踊りやレ・シルフィードなどが上演されました。前回聴いて頂きましたね。この第一回の演目の中では他にも重要なバレエ曲があるので、参考までにちょっとだけ聴いておきましょう。チェレプニンの「アルミードの館」という作品の「ヴァリアシオン」です。これは今でもバレエ業界では定番のレパートリーとして踊られ続けてます。コンクールとか発表会では定番中の定番。たぶんバレエ教室に通ったことのある人はみんな知ってるんじゃないかな。「パキータのヴァリアシオン」として有名ですが、オリジナルは「アルミードの館」のヴァリアシオンです。

エドゥアール・デルデヴェズ作曲(ミンクスの曲も入ってるのでミンクス作曲とも言われるが….このバレエに関しては誰の作曲とかは最早あまり重要ではなくなっているようだ)の「パキータ」の第二幕の舞踏会の場面では、様々な踊りが余興みたいに披露されます。「くるみ割り人形」でもトレパックとか金平糖とか葦笛とか花のワルツなどの各国のダンスが連続して踊られる場面がありますよね。白鳥の湖眠りの森もそうでしょ?キャラクターダンスの場面です。こーゆーような場面をディヴェルティスマンと言うんですね。これこそがまたバレエの楽しさであり、醍醐味のひとつでもあります。そこに「アルミードの館」のヴァリアシオンが第四ヴァリアシオンとして採用されてるんです。他の作曲家の曲が作品の中に混入してるってことはバレエでは結構あります。昔はオペラもそうでした(モーツァルトも他人のオペラに挿入するためのアリアをいくつも書いてますね!)。大らかな時代だったんです。原典ってものに対する考え方がバレエ音楽とコンサートホールのクラシック音楽とではかなり違っています。昔はオペラもそうだったんですけど、今ではオペラはだいぶ原典主義になってます。でもバレエは今でも原典主義とは違う感覚が色濃く残っています。クラシックの厳格な愛好家からすると理解し難い感覚かもしれません。楽譜のことでヘンレ版が良いとかベーレンライター版が良いとか、ハース版とかノヴァーク版とか言ってるのとは感覚の次元が全く異なっているんです。

そこがまたバレエの楽しさでもあります。

いろんなダンサーたちが「パキータ」に自分の好きなヴァリエーションを持ってきて踊ったので、「パキータ」はいろんな作曲家の曲が詰め合わせの状態になって現在まで伝えられてきているんです。「パキータ」はそもそも作品全体がディヴェルティスマンで出来上がっているようなものなので、いろんなものを持ち込みやすいんです。誰かが「アルミード」を持ってきて踊ったらよかったのでそのままなんとなく残ったということでしょう。定番のヴァリアシオンは第5まであります。その4番目が「アルミード」なんです。今ではバレエ業界では「パキータの第4ヴァリアシオン」と言う方が普通かもしれません。

マリインスキーとバレエリュスでバレエマスターを務めたチェケッティの記念公演でパキータが上演された際、チェケッティの弟子達のために21のバリエーションが付け加えられた。パキータはこーゆーことがいくらでもできる構造なのだ。

ではパキータの第4バリエーション(つまりアルミードの館のヴァリアシオン)をちょっとだけ聴いてみましょうか。ニコライ・チェレプニンの作曲です。くるみわり人形の金平糖みたいな音楽です。ではちょっとお願いします。(山岸)

余談:チェケッティ

チェケッティはイタリア生まれのバレエマスター。名教師だった。パヴロワ、ニジンスキー、カルサヴィナ、レオニード・マシーン、セルジュ・リファールなど優秀なダンサーをたくさん教えた。彼を抜きにしてバレエ・リュスは語れない。彼のメソッドは非常に科学的でモダンダンスにもクラシックバレエの両方に役立つものだった。ダンサーの身体を壊すことなくむしろ再生させていくようなスポーツ医学的なものですらあった。今でも多くのダンサーがチェケッティのメソッドで勉強している。チェケッティがクラシックバレエのトレーニングにおけるダヴィンチだと称される所以である。

特にパヴロワは彼のことを心から信頼して私費で彼を雇うほどだった。パヴロワはもともと筋力が足りず、脚の弱さを持っていた(もし彼女が今日バレエ学校のオーディションを受けたら、ほとんど確実に落とされるだろう)。1906年にパヴロワはチェケッティに出会いレッスンを受けるようになった、チェケッティの指導のもとで彼女は身体的な弱点を克服し世界的なダンサーになったのだ。

彼は1910年からバレエ・リュスのバレエマスター(メートル・ド・バレエ)を務めた。その指導は素晴らしいもので、多くのダンサーがチェケッティに厚い信頼を寄せ、皆がレッスンを受けたがり、毎日のレッスンを希望した。

彼はキャラクター・ダンサーとしても火の鳥(魔王カスチェイ)やシェエラザード(宦官長)に出演した。

バレエ・リュスは、コールドバレエ(群舞)をものすごく重要視するカンパニーだったので、優秀なバレエマスターは絶対に必要だったのだ。しかもチェケッティのメソッドはクラシカルにもモダンにも通用するものだったので、バレエリュスには最適なバレエマスターだったのだ。

バレエ・リュス二年目の公演

バレエリュスの旗揚げ公演の後、ロシアに戻ったディアギレフは2年目のシーズンの準備を始めました。ロシアのバレエ界はバレエリュスの大成功の話題で大騒ぎになっていました。

今日は二年目のシーズンに発表された「シェエラザード」を中心に聴いていただきます。

ディアギレフは、大成功だった第一回公演より劣ると言われないように気を引き締めていこうと張り切ってました。より良い公演にしたいですものね!そこでディアギレフは新しい作品を上演することに決めて、ロシアの民話に基づく「火の鳥」を新作として発表することにしました。これは音楽から台本から何もかも全てをバレエリュスがゼロから新しく創作した正真正銘の新作でした。そして、その音楽を新進気鋭のストラヴィンスキーが担当したのです。

「シェエラザード」と「火の鳥」それからシューマンの音楽による「謝肉祭」が二年目の番組の大きな柱だったんです。。「火の鳥」は次回、「謝肉祭」は次の次の回に聴いていただくことにしてます。

「ジゼル」

二年目のバレエリュスの公演ではなんと「ジゼル」も取り上げられました。ジゼルは言うまでもなくバレエ業界では定番のロマンティックバレエです。

典型的な「白いバレエBallet blanc」(古典バレエで女性ダンサーたちが白いチュチュで踊る正統的なバレエのこと)です。カルサヴィナとニジンスキーが踊りました。

古風なバレエ「ジゼル」を

現代的で挑戦的なカンパニーのバレエ・リュスがあえて取り上げる意味は何かってことですよね。

ところで

バレエ・リュスの登場まではフランスのバレエは

完全に死んだ状態でした。

ドガのバレエの絵画、ご存じでしょう?19世紀後半のバレエの状況がよくわかる絵が多いです。ドガの絵にはバレリーナの女の子たちの周辺にパトロンの紳士がよく描かれてます。

当時のバレリーナは娼婦みたいな感じの子も多かったんです。パリのオペラ座のバレエの練習場や舞台はパトロンたちが女の子を品定めする場所でもありました。欲望が渦巻く淫らな場所でもあったんです(ほぼ娼館です)。女の子たちも少しでもいいパトロンをゲットするべく、一生懸命媚も売ったでしょう(貧しい家の子は尚更必死です)。そうやってモラルはどんどん低下し、バレエの芸術性も低下していくことになりました。世間もバレエというジャンルを淫らで下品なものと見なすようになってしまう。そんな風な経緯で、バレエ・リュスがパリにやって来た20世紀初頭にはパリのバレエはもうほとんど死んでいたわけです。フランスバレエの名作「ジゼル」も、バレエリュスの頃には、長いことパリでは上演されていませんでした。パリの「ジゼル」の伝統は途絶えていたんです。でも、ロシアの帝室はパリのバレエが堕落している間、「フランスの芸術バレエ」を守り続けました。帝室バレエの指導者(メートル・ド・バレエ)はずっとフランスから招かれていました。「ジゼル」も大事に上演してずっと磨いていたんです。パリからロシア(マリインスキー劇場)にやってきたダンサーのマリウス・プティパらの指導のもとでフランスバレエの伝統はロシアで大切に守られ、独自の発展を遂げたんです(今でもジゼルの伝統的な振り付けは踊られ続けていますね)。

プティパの振付師としての才能もロシアだったからこそ大きく花開いたんです。

フランスバレエの伝統はロシアで守られてきたんです。そうやってロシアはバレエ大国になっていったのです。その上に花開いたのがチャイコフスキーとプティパの三大バレエ / ロシアバレエの黄金期、そしてバレエ・リュスという流れになるんです。

ロマン派時代、ロマンティックバレエの時代にはバレエは100%女性中心の世界になっていて、しかも衰退期に入っていました。舞台には男性ダンサーの活躍の場は無く、バレエの公演そのものも無くなってしまう。やることがなくなって食えなくなった男性ダンサーたちはフランスを出て外国に可能性を求めました。その受け皿になったのがロシア帝室バレエだったのです。ロシア帝室は国の威信をかけてバレエに力を入れていました。スターバレリーナたちもロシアに客演してフランスでは踊られなくなったロマンティックバレエの名作を踊ったのです。

そう、バレエは「イタリアで生まれ、フランスで育ち、ロシアで成熟した芸術」

なのです。

だからこそバレエ・リュスはロシアでずっと大切に守ってきた「ジゼル」を敢えてパリで上演したんですね。フランスのバレエへのオマージュという意味もあっただろうし、同時にバレエを殺してしまったパリにフランスバレエの美しい伝統を再認識してほしいという思いもあったかもしれません。だから、この上演の振り付けもあえてコラッリとペローの伝統的な振り付けで行ったのでしょう。

ジゼルもほんの少し聴いてみましょうか。ジゼルはアダンとゆー作曲家の作品ですけども…

ブルグミュラーも「ジゼル」に曲を提供してます。ブルグミュラーって、そうですよ!あの25の練習曲のブルグミュラーです!

なぜブルグミュラーがジゼルのために曲を書いたのかよくわかっていませんが、まあ、とにかく書いてるんですよ。1幕のペザントのヴァリエーションって非常に有名な場面です。この場面の音楽を丸ごと担当しています。「ジゼル」は二幕になると森の中のホラーファンタジー(墓の前で展開する)になるのですが、

異様な幻想的ホラーな二幕に対して一幕は全体に明るく陽気です。特に「ペザント」の部分は村祭りのご機嫌なディヴェルティスマンになってます。ドイツの田舎の雰囲気が濃厚で、このバレエの中でも最も賑やかで楽しい部分です。ここを楽しみにしてるバレエ・ファンもきっと多いでしょう。

アダンとブルグミュラーは3つ違いの同世代で、パリで活動してました。ブルグミュラーは「ジゼル」(1841)の頃、「ラ・ペリ」(1843)というバレエを準備してました。

「ラ・ペリ」の台本はジゼルと同じテオフィル・ゴーティエ、振り付けもまたジゼルと同じジャン・コラッリということですから、創作の環境がジゼルとものすごくダブっているのです。だから「ジゼル」に音楽を提供することになったのかもしれませんね。

ではそのブルグミュラーの書いたペザントの部分をちょっとだけ聴いてみましょうか。

動画の6m50sくらいから👇

これは「レーゲンスブルクの思い出」Op67というピアノ曲にもなっています。

ブルグミュラーも愛着があったんでしょうね。

ではちょっとお願いします。(青木)

余談「ジゼル」の森とブルグミュラー

ブルグミュラーはドイツのレーゲンスブルクの出身(観光名所としても有名なドナウ河沿いの美しい街!)。ドイツの森と田舎の村を舞台にした「ジゼル」のための仕事は、彼にとって楽しい作業だっただろう。「ジゼル」の世界はブルグミュラーにとって極めて身近なものなのだ。パリ生まれのアダンよりもずっと!のちに「ジゼル」のための音楽を「レーゲンスブルクの思い出」という曲にアレンジしていることから考えると、ブルグミュラーはきっと故郷のことをあれこれ思い浮かべながら書いただろう。「ジゼル」はブルグミュラーにとって故郷の思い出そのものだった。レーゲンスブルクは森も多くて、郊外はバイエルンとチェコの国境の深い森林地帯になる。その精霊たちが住んでいそうな森の雰囲気は「ジゼル」の舞台そのものだ。

ブルグミュラーも、「ジゼル」の原作になったエッセイ「聖霊物語」を書いたハイネと同じパリで暮らすドイツ人だった(しかも同じような時期に!)。

二人は似たような境遇なのだ。

ハイネは「聖霊物語」をパリでフランス語で書いた。二人はパリでドイツを思いながら書き、作曲した….

そして「ジゼル」はロシアで大事に守られて、フランスのロマンティックバレエを代表する作品になった….。

リムスキー=コルサコフ「シェエラザード」

後半です。いよいよシェエラザードを聴いて頂きます。これは有名な曲なので音楽の方の解説はやめてバレエのお話だけにしますね。

1910年のバレエ・リュスの二度目の公演はパリオペラ座でした。旗揚げ公演のときオペラ座は「バレエみたいな下品なものにうちは貸せないよ」と言って貸さなかったんですが、旗揚げ公演の凄まじい成功を見たオペラ座が180度姿勢を変えて どうぞ使って下さいと言ってきたんです。ちゃっかりしてますねえ。まあ、どこだってそんなようなものですけどね。

初日、観客は「シェエラザード」にすっかり圧倒されてしまいました。ディアギレフはリムスキー=コルサコフの元でしばらく作曲も勉強したことがあって、リムスキーコルサコフをものすごく尊敬していました。だからシェエラザードを思いついたのかもしれません。ディアギレフは「シェエラザード」の打ち合わせの時に今日聴いていただくピアノ連弾版のシェエラザードを弾きながらみんなであれこれ話し合ったそうです。彼はピアノも達者だったんですよね。

シェエラザードは本来バレエ音楽ではなく、コンサートホールで演奏する交響組曲です。一応「アラビアンナイト」から着想を得ていて、物語みたいなものもなんとなくあるんですけれども、作曲者は物語の手がかりのように各楽章に付けられていたタイトルを最終稿では取り去ってしまいます、物語性を排して純粋に絶対音楽・交響作品として聴いてもらいたいということでしょう。

しかし、バレエ・リュスはこれをリムスキー=コルサコフ

とは全く別の感覚の物語(アラビアンナイトの序章シャーリヤル王とその弟の物語の部分)を持ってきて台本を作ったんです。船も海も出てきません。バレエリュスがこの音楽に当てはめたのは、ハーレムを舞台にしたセックスと殺人とサディズムが混じり合った凄まじい物語でした。酒池肉林と大量殺人。ニジンスキーは奴隷の中心になる金の奴隷を踊りました。バレエ・リュスは旗揚げ公演からエロティシズムを大胆に打ち出していましたが、ディアギレフは「シェエラザード」→「牧神の午後」という具合にどんどんエロに関して大胆になっていきます。

ハーレムでは王様の留守に寵姫や女官たちが奴隷たちと官能的なダンス(セックス)に耽っている。狩に出かけたはずの王様がいきなり帰ってきて、その情景(不義の現場)を見て怒り狂って全員を切り刻んで虐殺する。単純に言うと浮気の現場に踏み込んで、怒って皆殺しにしちゃう、とゆーとんでもなく極端なお話です。

リムスキー=コルサコフの未亡人と長男は、この偉大な交響組曲がこーゆーエロと残虐趣味で充満するバレエに変えられたことが気に入らずフランスの新聞紙上で猛烈に抗議していたそうです。バレエに向いてない部分をカットしたりってことも行われたので、原曲を大事に思ってる人はびっくりしちゃうんですよね。でもバレエの世界は今でもカットはごく普通のことで、あまり抵抗なく行われます。

まあ、異論もいろいろありました。このバレエ・リュスの上演は当時の感覚からしたらあまりにもどぎついものでしたから…。

オリエンタルなものへの憧れはそれこそゲーテの時代からあって、モーツァルトの「後宮よりの誘拐」ロッシーニの「アルジェのイタリア女」などなど枚挙にいとまがありません。トルコ行進曲だってそうでしょう?

でもバレエ・リュスがやったことはあまりにも強烈で、古き良き東方趣味とは大きくかけ離れたものでした。

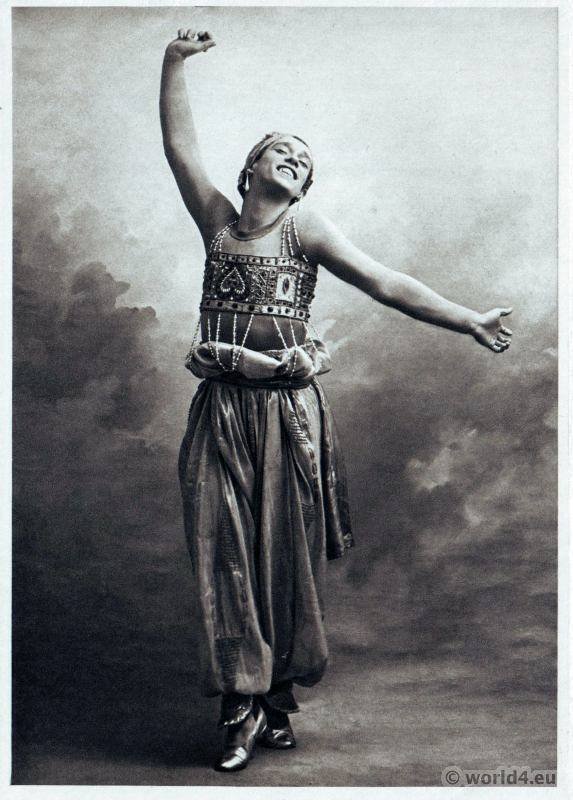

リムスキーコルサコフの音楽の扱い方にショックを受けて違和感を感じる人もいたのですが、その多くは結局バレエ・リュスの凄まじい舞台に魅せられていくことになるのです。寵姫のゾベイダと金の奴隷のパ・ド・ドゥは直接的にセックスを連想させるエロティックなものです。当時としてはかなりの冒険的な表現だったでしょう。

そしてクライマックスの群舞の振り付け(王の虐殺が始まる前の場面です)はエキサイティングで素晴らしいものです。いくつものグループの動きが複雑に絡み合って、最終的に金の奴隷のピルエット(回転)を中心に盛り上がってゆく凄まじさには本当に興奮させられます。フォーキンの凄さを思い知らされる場面です。

バクストの美術と衣装の色彩に観客は魅せられました。パリの観客はこーゆー強烈な配色に驚嘆したんです。幕が開いて煌びやかなセットを見ただけで拍手が起こったそうです。エメラルド色の垂れ布の背景、銀色の照明が下げられ、ブハラから取り寄せた絨毯とシルクのクッションが敷きつめられていました

ハーレムの女たちの衣装はすぐにパリの社交界で流行しました。ハーレムパンツやオリエンタルなカラーのドレス…

オリエンタルをテーマにしたパーティーも開かれたそうです。シェエラザードの舞台には色とりどりのクッションがたくさん置かれていて、それもパリの流行になりました。

バレエ・リュスはパリのファッションやインテリアにも大きな影響を与えたんです。

こーゆーものすごい色彩は同じ年に上演された「火の鳥」でも同様でした。こーゆー強烈な舞台の色彩も初期のバレエリュスの大きな特徴でした。美術のバクストが作り上げたイメージですね。

火の鳥は次回聴いていただくことになってます。

ではリムスキーコルサコフのシェエラザードです。交響組曲「シェエラザード」はリムスキーコルサコフが1888年に作曲したオーケストラのための組曲です。シェエラザードはアラビアンナイト「千夜一夜物語」の語り部の名前ですね。

彼は海軍の軍人だったので海外遠征も多かったので外国の雰囲気をよく知っていました。だから彼の作品は異国情緒満点でカラフルなものが多いんですよね。もちろんシェエラザードはアラビアンナイトですから中東的です

一応は楽章ごとに情景みたいなのがあって、1曲目は船と海の描写ですよね。2曲目は苦行僧が語る物語、3曲目は若い王子と王女の情景。4曲目はバグダッドのお祭りと船の難破の模様が描かれます。リムスキーコルサコフは完成すると、楽章に書いていたタイトルを全部消してしまった。物語性を廃したとゆーことです。純粋に抽象的な管弦楽作品として捉えてほしかったわけです。だからバレエ・リュスはそーゆー作曲者の意向を完全に裏切った上に、当初の作曲者のイメージとは全然違うめっちゃどぎつい物語に変えてしまったということになるわけですが、それは歴史に残る演目になったのです…

リムスキーコルサコフは草葉の影で自分の作品のイメージを変えてしまったディアギレフとバレエ・リュスをどう思ってるでしょうね。苦笑いしてるかもしれません。彼はけっこう柔軟でチャーミングな人だったようなので…

では、お願いします。シェエラザードです。

青木・山岸登場

演奏

カーテンコール、アンコール

余談:リムスキー=コルサコフ

1907年ディアギレフはパリでロシア音楽のコンサートを企画し、敬愛してやまない師匠リムスキー=コルサコフを指揮者として迎えた(バレエリュスの前哨戦になった公演です)。リムスキーは当初

「我らがチャイコフスキーの悪口を言う町なんぞに行きたくないね」

と言って依頼を断った。

それでも結局ディアギレフの熱心な説得に負けて、パリにやってきてロシア音楽シリーズの一回めで自作の「クリスマス・イヴ」を指揮した。

この日のプログラムは「クリスマス・イヴ」チャイコフスキー交響曲第2番、グリンカ「ルスランとリュドミラ」ボロディン「イーゴリ公」からのアリアや二重唱。そして最後がグリンカ「カマリンスカヤ」だった。ソリストはシャリアピン。

ロシア音楽演奏会

パリオペラ座で開催されたこのロシア音楽のシリーズは、ロシアの現代の音楽を展望できるように工夫された見事なプログラムだった。二日目以降のプログラムも一応あげておこう。

二日目はタネーエフ交響曲第2番、リムスキーコルサコフの「サルタン皇帝の物語」グリンカ「カマリンスカヤ」

三日目はリムスキーコルサコフ「トリグラフ山の夜」、スクリャービンピアノ協奏曲(独奏ヨゼフ・ホフマン)、チャイコフスキー「フランチェスカ・ダ・リミニ」ムルグスキー「死の歌と踊り」からトレパークと子守唄(独唱シャリアピン)など。

四日め、グラズノフ「中世に」、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番(独奏ラフマニノフ)、ラフマニノフのカンタータ「春」(ラフマニノフ指揮)バラキレフ「タマーラ」

最終日はスクリャービン交響曲第2番、リャプノフピアノ協奏曲、キュイとチャイコフスキーのオペラアリア、リャードフ「ババ・ヤガー」

このシリーズの成功が 翌1908年の「ボリスゴドゥノフ」の歴史的なパリ公演に結びつき、バレエリュスにつながっていくことになる

リムスキー=コルサコフ

ディアギレフはシャトレ座で上演されていたドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」にリムスキーコルサコフを連れて行った。

上演後、リムスキーは言った。

「こういう下らん物には二度と連れてこないでくれ。好きになってしまうかもしれない」

どうです?いい話でしょう?

なんてチャーミングな男!かわいい!

実際、晩年のリムスキー=コルサコフのサウンドはドビュッシーの雰囲気にかなり接近していた…。

リムスキー=コルサコフはこの時にパリでスクリャービンにも会った。スクリャービンはリムスキー=コルサコフの前で「恍惚の詩」のピアノ版を演奏した。この時リムスキー=コルサコフは彼のことを「半きちがい」だと思ったそうだ(^◇^;)

でも、音楽の調性と色彩の関連のことを話しているうちに結局二人は意気投合したらしい。

やっぱりかわいいリムスキー。

リムスキー=コルサコフは弟子のストラヴィンスキーが持ってきた課題を「ひどい!胸が悪くなる」などと言ってさんざん酷評したが、実は誰よりもストラヴィンスキーの才能を理解して生徒たちの中でいちばん評価していた。1908年のリムスキー=コルサコフの葬儀で、ストラヴィンスキーは泣いていた…

リムスキー=コルサコフのレッスンについてストラヴィンスキーは以下のように語っている

「 主要科目は、理論的かつ実践的な楽器法のレッスンであった。 私はベートーベンのピアノソナタや弦楽四重奏曲、そしてシューベルトの行進曲を編曲せねばならなかった。 中にはリムスキー自身のまだ発表されていない作品も混じっていた。 出来上がったものを見せると、彼は自分で作ったスコアを示し、比較しながら、例外的な書法も可能であることを説明してくれるのであった。 こうしたレッスンと並行して、私は、リムスキーがぜひ学ぶようにと忠告してくれた対位法の学習を熱心に進めた。」

ディアギレフはシェエラザードのあとも敬愛するリムスキーの音楽による作品をパリで上演し続けた。「金鶏」「サトコ」「真夜中の太陽(雪娘)」…

シャリアピンもまたリムスキー=コルサコフを敬愛していた。

シャリアピンは自伝で、以下のように書いている

「 私が初めてリムスキー=コルサコフに会ったのは、彼がゴーゴリの物語に取材して作曲したクリスマス・イヴを稽古している時だった。私は端役のバナスを振り当てられていた。 この魔術的な作曲家の極端なはにかみと謙譲さは印象深いものがあった。 彼はおよそ流行離れの服装をして、真っ黒く生えた髭は細く垂れ、 だらしなくもつれていた。その黒いフロックコートはみじめなほど時代遅れのもので、ズボンのポケット昔風に水平につけてあった。 メガネを2つ重ねてかけ、顔には深いシワがあって、憂鬱そうに見えた。いつも黙り込んで…..。」

「 彼の部屋は誠に質素であった。偉大な作家、音楽家たちはオペラ歌手よりもずっと、贅沢とはおよそかけ離れた生活をしていた。例えば小さい居間1つ、そこには椅子が1脚か2脚、 それからグランドピアノ。食堂には小さい食卓といった按配である。 私たちは時々部屋が狭いのには困った。そんな時は串焼きの肉のように肩をつけて、めじろ押しに並んだ… 簡単なザクスカが出る。 私たちは作曲家某の 最近の作品や、評判が良かった演出等についてしきりに意見を戦わせた。あのバレーは立派だったとか、このオペラはくだらなかったとか、あるいは楽譜を半分も削除した指揮者に対して非難を浴びせたりした。 一流の指揮者でも、大間違いをやることがある。さもないときは、私たちは合唱した。」

トーク動画合言葉

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?