ドビュッシーピアノチクルスvol5

2009年1月25日(日)

ピアノ:鈴木深喜

ハイドン/ピアノソナタ ニ長調 Hob.XVI:37

本日はようこそおいで下さいました。今回はドビュッシーのチクルス全6回の、第5回めのレクチャーコンサートになります。今回のチクルスは、作曲年代順にピアノのための作品を聴いていただきながら、ドビュッシーの生涯を順番にたどってみよう、ということになっております。従って、選曲などについてピアニストの自由は全くなく、ピアニストのみなさんには、こちらで指定した作品を演奏していただくこということになってます。今回はちょっとした趣向として、ドビュッシーの作品の他に、今聴いていただいたように、ハイドンのソナタを1曲ピアニストのみなさんに選んでいただいて、弾いていただくことにしてます。実は、今年2009年はハイドン没後200年を記念する、いわゆる「ハイドン・イヤー」でもあるんですね。更に、プログラムの最後にドビュッシーが作曲した「ハイドンをたたえて」をアンコールで弾いていただいて、ちょっとハイドンイヤーらしく演奏会を締めくくる、というようなことになっております。なお、お話の方は、『ピアノだけ聴きたい』とゆー方には大変に申し訳ないのですが、レクチャーコンサートという体裁をとっている以上、長めになっております。悪しからずご了承下さい。

前々回の第3回では、「版画」、や「喜びの島」、前回の第4回では、「映像」の第1集、第2集を聴いていただきました。これはドビュッシーがだいたい30歳代の後半から40代前半の約10年間に書いた作品ですね。このあたりのドビュッシーは非常に充実した創作活動を送っていました。ピアノ以外でも、オペラ「ペレアスとメリザンド」や管弦楽のための「夜想曲」や「海」などといった傑作が次々と作曲されていて、まさにこの時期は『傑作の森』といっていいでしょう。解説書によっては、ドビュッシーがこの時期に発表した作品によって『印象主義の音楽を確立した』といったような書き方をされていることがよくありますし、一般的にはドビュッシーを「印象派の作曲家」ということで語られてもいます。でも、この「印象派の作曲家」というくくり方は、今ではちょっと時代遅れになりつつあるのですね。前半はこの「印象主義」とドビュッシーについて少しお話ししてみようと思います。

印象主義というのは19世紀後半、つまりドビュッシーの同時代ですが、その19世紀後半のフランスに起った美術の一大運動で、みなさんもよくご存知の通りモネ、マネといった画家が代表的ですね(モネの睡蓮の連作とか)。

ドビュッシーの作品をちょっと思い浮かべていただければわかる通り、彼の作品はかっちりとした伝統的な和声や調性感などを崩してゆくことで、ひじょうにうつろいやすい印象を音楽で表現することに成功しました。その音楽の醸し出す雰囲気というのは、やはりモネなどの作品の雰囲気と似ているともいえるでしょう。(写実的な絵画から離れ、光の動き、変化の質感をいかに絵画で表現するかに重きを置いて、明確な線で形態をえがきだすよりは、むしろ雰囲気を喚起し、暗示させることを追究した。明るい色彩)。ドビュッシーの作品のCDなんかのジャケットには印象派の画家の絵が使われたりってことが、まぁ、よくあるんですが、それもわかります。

しかしながらドビュッシーは、自分の音楽に『印象主義』というレッテルを貼られることを好んでいませんでした。むしろそう言われることを嫌悪してたんですね。ドビュッシーは幅広い交友関係がありましたが、モネをはじめとする、いわゆる『印象主義』の画家たちとの付き合いはまるでなかったし、その影響もまるで受けていなかったといことは、はっきりしてます。ドビュッシー自身は自分の音楽を、「印象主義」ではなくどちらかといえば『象徴主義』の芸術家たち(特に文学者たち)に近いと捉えていました。『象徴主義』は「人間の内面や夢、神秘性などを象徴的に表現しようとするもの」という感じで定義されておりまして、文学者でいえばボードレール、ランボー、ヴェルレーヌ、マラルメ、メーテルリンクなど(これはもうドビュッシーの大好きな詩人たちばかりですね)。絵の方でいえば、モロー(上)やルドン(下)、エドワード・バーン・ジョーンズ、ジョン・エヴァレット・ミレーといった画家が有名ですね。

『印象主義』と『象徴主義』とどう違うのかというのは、これまた説明すると長くなるのでちょっと乱暴ですが手短に言うとすれば、印象派は光の芸術・太陽の芸術、象徴主義は夜へ向かって行くような闇・月の芸術、と定義してもいいと思います。モネの絵なんかを思い浮かべていただきたいんですが、絵全体が明るくて非常にカラフルですよね。それはデカダンな美学にのめりこみ、オカルティズムや神秘主義などへの造詣も深かったドビュッシーの本来の嗜好とはかなり違うのです。内面の表現を志向し、精神の暗部に降りていく象徴主義は、明るく光りに溢れたいわゆる「印象主義」とは相反するものなんです。もちろん、ドビュッシーの音楽に明るい色彩の「印象主義」的な傾向があるのは事実ですが、それは部分的なものにとどまっていると見るべきです。近年では、ドビュッシーからこの「印象主義」というレッテルを取り外し、象徴主義の流れで世紀末芸術の文脈の中で位置づけられるようになってきてます。まだ「印象派」なんて書き方をしてる文章も多いですが、今後、おそらくそういう書き方はだんだん無くなっていくでしょうね。実を言いますと、この「印象主義」の概念については、当の画家たち自身もいろいろ抵抗を試みておりまして(代表格とみなされていたモネ自身ですら)、なんといいますか、非常に曖昧な言葉なんです。では「象徴主義」という言葉はどうかというと、これもどうでしょうね。「印象主義」ほどではないにしても、やっぱり曖昧な感じがします。ドビュッシーはコラムで『詩でも絵画でも伝統の古い埃を振り払おうとした人たちがいたが、そういう人たちはみな象徴主義者とか印象主義者にされてしまった』と書いてますが、まぁ、実際はそんなところでしょうね。

ちょっと脱線。おれは自分がオーケストラでドビュッシーを指揮したりするとき、印象派だからと言ってぼんやり輪郭をグラデーションでぼかすようなやり方は絶対にしない。むしろ輪郭をくっきり明瞭に描くように心がけてる。...逆説的だが、明瞭に描くように心がけることでいわゆる印象派的な「グラデーション」でぼかすような効果がより鮮明に表現できると思う。

「レントより遅く」「小さな黒ん坊」

では、2曲小品を聴いていただきましょう。ドビュッシーが47、8歳の頃に書いた「レントより遅く」と「小さな黒ん坊」です。どちらもちょっとジャズっぽい雰囲気がありますね。「レントより遅く」はゆったりしたワルツ。

当時はやっていたムーディなサロンミュージックの感じで書かれてます。素敵な作品です。「小さな黒ん坊」はテオドール・ラックの編集した子どものためのピアノ教本のために委嘱されて作曲されたものです。後半に聴いていただく「子どもの領分」の『ゴリウォーグのケークウォーク』と同じ感じの曲です。子ども用の教本の曲ですから、ちょっとやさしく書かれてます。楽しい曲です。

では聴いていただきましょう。

レントより遅く

小さな黒ん坊

=休憩15分=

後半はまず、この当時のドビュッシーが何をしていたかについてお話させていただきたいと思います。ドビュッシーの女性関係は、何と言いますか、ひじょーに派手で、エピソードも満載なのですが、1905年からパートナーになったエンマ・バルダック以降はようやく落ち着きます。前回まで、昼のメロドラマみたいな強烈な話ばかりしていたので、実はちょっと疲れていたんですが、今回からはだいぶ安心です。ダブル不倫の末結ばれたドビュッシーとエンマは、お互いに離婚が成立してましたが、すぐには再婚しませんでした。でも、このままだと2人の間に生まれた娘のためによくないという結論になって、ようやく1908年、ドビュッシー45歳のときに婚姻届を提出。晴れて夫婦になりました。では、この結婚が正真正銘、全く問題のないハッピーなものだったかというと、実はそうではなかったんですね。裕福な生活に慣れていたエンマに合わせた生活の水準と、実際の経済状態のアンバランスから来るトラブルも多々あったようですし、それ以上に芸術家として日常の現実的な瑣末な事とは無縁でいたい、自由でいたいという思いもあって、1910年ころにはもう、ものすごく結婚生活が重荷になっていたのです。結婚とゆーのはみなさんもよくご存知の通り夢物語ではなく、当然現実的な日常の繰り返しなわけですが、それがドビュッシーには耐えられないのですね。こんなことで、この2人は家庭内離婚状態に陥り、実際に離婚も考えたようです。でも、何とか踏みとどまって離婚は回避されました。娘のことがまずありますし、ドビュッシーもエンマも若くなく、離婚したところで誰も得をしないというような理由だったようです。つまり一種の「落ち着き」とゆーか「あきらめ」というか、そんな気分にドビュッシーもなれるようになったということでしょう。まぁ、良かったですね。

音楽家としての生活は充実してました。初めて演奏会で指揮をしたのもこの頃ですし、ストラヴィンスキーと出会ったのもこの時期です。ドビュッシーは年下の作曲家ストラヴィンスキーの「火の鳥」を聴いてすっかり魅了されたのです。以後、ストラヴィンスキーは常にドビュッシーの関心の的でした。

ドビュッシーは「春の祭典」のスコアを初演の数日前にストラヴィンスキーとピアノ連弾したとき、ドビュッシーはものすごい衝撃を受けたと伝えられています(すごい組み合わせの連弾だなー)。

子供の領分

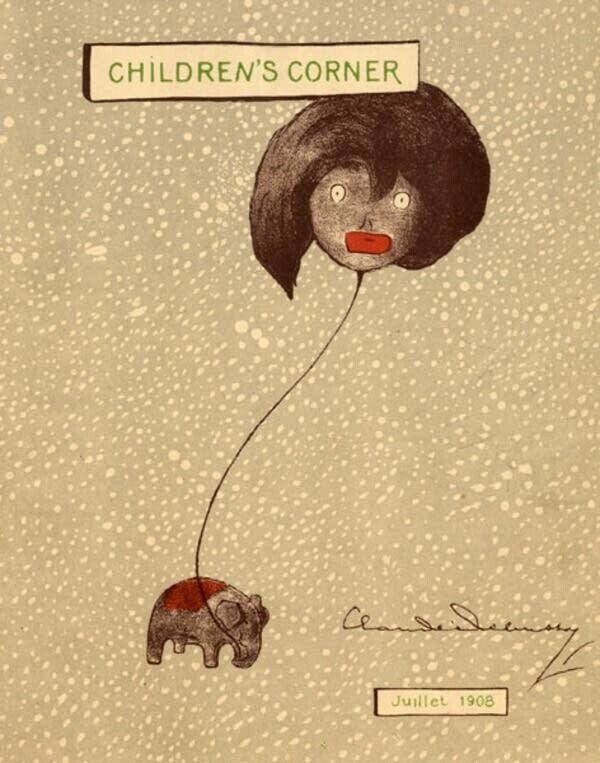

さて、「子供の領分」ですが、当時3歳だったドビュッシーの娘のエマのために作曲されました。ドビュッシーは自分で楽譜の表紙のデザイン画まで描いてしまうほどの力の入れようでした。まぁ、親バカですな。

表紙を開けると、『愛するシュシュへ。』という娘への献辞が添えられています。シュシュとゆーのは、エマの愛称です。キャベツになぞらえた愛称ですね。キャベツちゃん、みたいな感じでしょうか。ご存知だと思いますが、フランス語ではキャベツのことをシューってゆーんです。シュークリームもそうですよね。あれ、皮がキャベツみたいだからシュークリームなんです。ま、有名な話ですけどね。この作品は娘さんのために書かれたとはいえ、これは子供が弾くことを意図したのではなくて、飽くまでも大人を対象とした作品です。6つの小品からなる組曲で、各曲にはプログラムにある通り、英語のタイトルが付されてます。シュシュの子守りをしてくれたイギリス人女性に敬意を込めて英語にしたそうです。この中で何曲かについてちょっと解説しますと、

まず1曲めの『グラドゥス・アド・パルナッスム博士』。ピアノを勉強する子供は必ずクレメンティの作品をやらされるんですが、指の練習のための教本がありまして、それが『グラドゥス・アド・パルナッスム』とゆータイトルなんです。ラテン語です。「パルナッソス山(芸術や学問の聖地)への階梯(かいてい)」という意味ですね。これがまた、指の練習にはいいんでしょうけど、無味乾燥といいますか、正直音楽としておもしろいものではないわけです。ツェルニーなんかに似てるのかな。子どもたちは、いやいやそれを練習するわけですね。ま、そのパロディなんです。

2曲めの「象の子守歌」は、楽譜の表紙に描かれたシュシュのおもちゃのフェルトの象(ジャンボー)への子守歌ですね。

3曲目『人形へのセレナード』は冒頭からギターの音色をイメージさせるスペイン風の作品です。ドビュッシーはこーゆースペイン風の作品をいくつか書いています。たとえば、「版画」の「グラナダの夕べ」なんかは代表的ですね。可愛らしい人形に、ギターの伴奏で歌を歌いながら誘いかける、そういう夢の世界を表現したのでしょうか。

4曲目の『雪が踊っている』は、タイトルのとおりの音楽なんですが、単に厳しい冬の情景を描写したというよりは、子供のおとぎ話の中の雪の印象か、または、暖かい部屋の窓の外の雪の景色を子供が見た印象でしょうか。子供の感覚を通じた冬の世界をドビュッシーは表現しているように思います。

5曲目『小さな羊飼い』は、草原で小さな羊飼いが静かに笛を吹いている、そういった情景が浮かびます。書いてある通り、とても柔らかく、デリケートで表情豊かなメロディーが空間に広がっていきます。曲全体に孤独感、寂寥感を感じます。

6曲めの『ゴリウォーグのケークウォーク』ですが、黒人の男の子人形のキャラクターの名前で、ケークウォークは黒人のダンスの一種です。前半聴いていただいた「小さな黒ん坊」と同傾向の作品ですが、こっちの方がかなり手が込んでます。中間部でワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』のちょっと揶揄するような引用があります。

たっぷりと情感をこめてこのワーグナーのモチーフを弾くんですが、すぐにクスクス笑いのような音に邪魔されるんです。とてもセンスのいいパロディで、実に楽しいです。なお、誤解の無いように付け加えておきますと、ドビュッシーはワーグナーの音楽から多大な影響を受けております。

= = = = = =

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?