おちこぼれ修士の星形成シミュレーション概説 part1 ~大前提

今回から星形成についてまとめる。前提知識は高校地学。タイトルの通り、おちこぼれ修士が書いているので間違えもあるだろう。間違いの指摘待っています。

大前提の確認

高校地学の確認

恒星とはガスの塊が高温になって核融合を起こしたものである。

宇宙にあるガスはほぼ全て水素とヘリウム

恒星の主成分は水素とヘリウム。核融合が進んだり超新星爆発を起こすと新しい元素ができる。初代星(Population III)と呼ばれる宇宙最初期の星は水素とヘリウムしかないが、現在の星(Population I)においてはそれ以外の元素(宇宙物理では金属という)を含む。

ガスは高温では原子になったりプラズマになったりする。

太陽以外の恒星は現在の技術ではどんなに良い望遠鏡をつかっても点にしか見えない。

太陽以外の恒星の性質を知るためにできることはせいぜいシミュレーションで再現したり計算したりスペクトル分析をすることのみである。

星ができたあとはその質量によって白色矮星になったり中性子星になったりブラックホールになったりする。

星はどうできるか?注意事項

星は単純にいえばガスが重力収縮してできる。重力収縮というとあたかも球状に分布したガスが一様に一点めがけて落ちてくるように聞こえるが、実際には高密度ガス雲の形状は様々であるし、高校地学にあるように原始惑星系円盤を形成しながら重力収縮をする。原始惑星系円盤ができるのはもちろん、落ちてくるガスとかから角運動量をもらってくるからである。

なぜこんなことを注意事項としているかというと、世の中の図にはあたかも円盤になっていないガスが集まってくるかのように描かれたものが多いからだ。

この原始惑星系円盤というのは、すでに観測可能である。

星はどうできるか?時系列説明

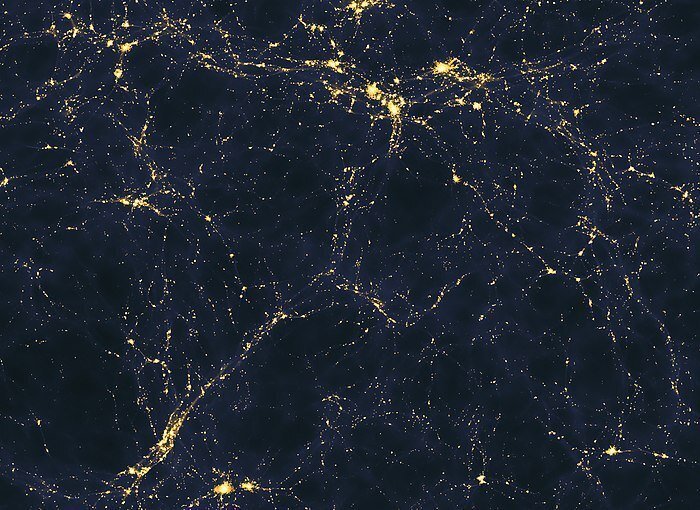

星というのは銀河のなかにあり、銀河は銀河団や銀河群や局部銀河団の中にあり、これらは宇宙の大規模構造の中にある。

宇宙ができた際、どういうわけか物質の分布は一様ではなかった。この密度ゆらぎは時間が経っていくにつれて成長し、現在の大規模構造を形成した。

宇宙の密度ゆらぎがあった証拠は宇宙マイクロ波背景放射にゆらぎがあることだ。この情報はシミュレーションの初期条件などで使う。(今度説明する)

さて、大規模構造の密度が高いところには何があるか。そこにはダークマターとバリオン(通常の物質)があることを忘れてはいけない。まず、ダークマターはダークマターハローと呼ばれる塊を形成し、そこにバリオンが集まってくる。基本的にはそれが銀河の形成過程だ。

ダークマターというのは正体不明の物質だ。ただし、次のような認識を持っておけばよい。

質量を持つので重力による相互作用をする。ただし、それ以外の相互作用はしない。

シンプルだろう。一方でもちろんバリオンが作るガスは輻射圧を受けたりとか圧力を持ったりとかする。

さて銀河の中で星ができるわけだが、星ができる際もダークマターとバリオンが互いに関係し合いながら進化する。基本的には星形成ミニハロー(ダークマター)の中にガスが集まって星ができる。(例外もあるが)

星ができる際、一つのダークマターミニハローに対して複数の星ができることがある。これが星団である。

そして、先述の通り原始星と原始惑星系円盤のようなものを作り上げる。中心部のガスが静水圧平衡になっている部分を原始星コアという。降着円盤あるあるだが、ジェットとかもある。

サイズスケールまとめ

やはり、宇宙物理学をやるうえでイメージを湧かせるためにはサイズスケールがどれくらいかをしめさなければいけない。

・宇宙:時代による。どんどんでかくなっている。それゆえに距離の単位としてcMpc(comoving Mpc)というものがある。要は宇宙膨張とともに伸び縮みする物差しを使った単位だ。ただし、短い時間について考えるときは宇宙膨張の効果なんぞ考えなくていいのでcMpcもMpcも同じになる。

・局部銀河群:半径1Mpcの50~60個の銀河

・天の川銀河: 半径10^4pc

・星形成ダークマターミニハロー:10pc

・原始星コア:1pc

・原始惑星系円盤: 1000天文単位 = 0.005pc

・太陽-冥王星距離: 50天文単位

あくまで以上は目安である。

次回予告

いきなりシミュレーションの話をする。宇宙の専門家は「まだ早くね?」と思われるかも知れないが、今回は概説なのでそれを踏まえると最終目標がちゃんと見えた方がいい。星がどういう過程で収縮するのかみたいな話はお預けである。