いつまでも使える『インテリアの法則』

どうも、佐伯です。

前回の記事『2025年のインテリア 5大トレンド』が過去最大の反響をいただきました!ありがとうございます。

今回は『インテリアの法則』についてまとめてみます。

これは僕が考えたものではなく、先人たちが発見してきたインテリアの基本ルールみたいなもので、聞いたことがあるかもしれません。

必ず守る必要はないですが、この法則を理解していると、インテリアの違和感や物足りなさの原因に気づきやすくなりますし、法則に従えば確実に魅力的なインテリアに近づきます。

何度も読み返してほしいので、ぜひスキを押して行ってください!

①動線と余白

動線とは人が移動する道筋のこと。その動線を遮ることなく、また、無理な動線で移動することなく生活ができるよう、家具の配置を考えましょう。

また、床の面積の2/3には家具を置かないこと、つまり「余白」とすることが基本とされています。

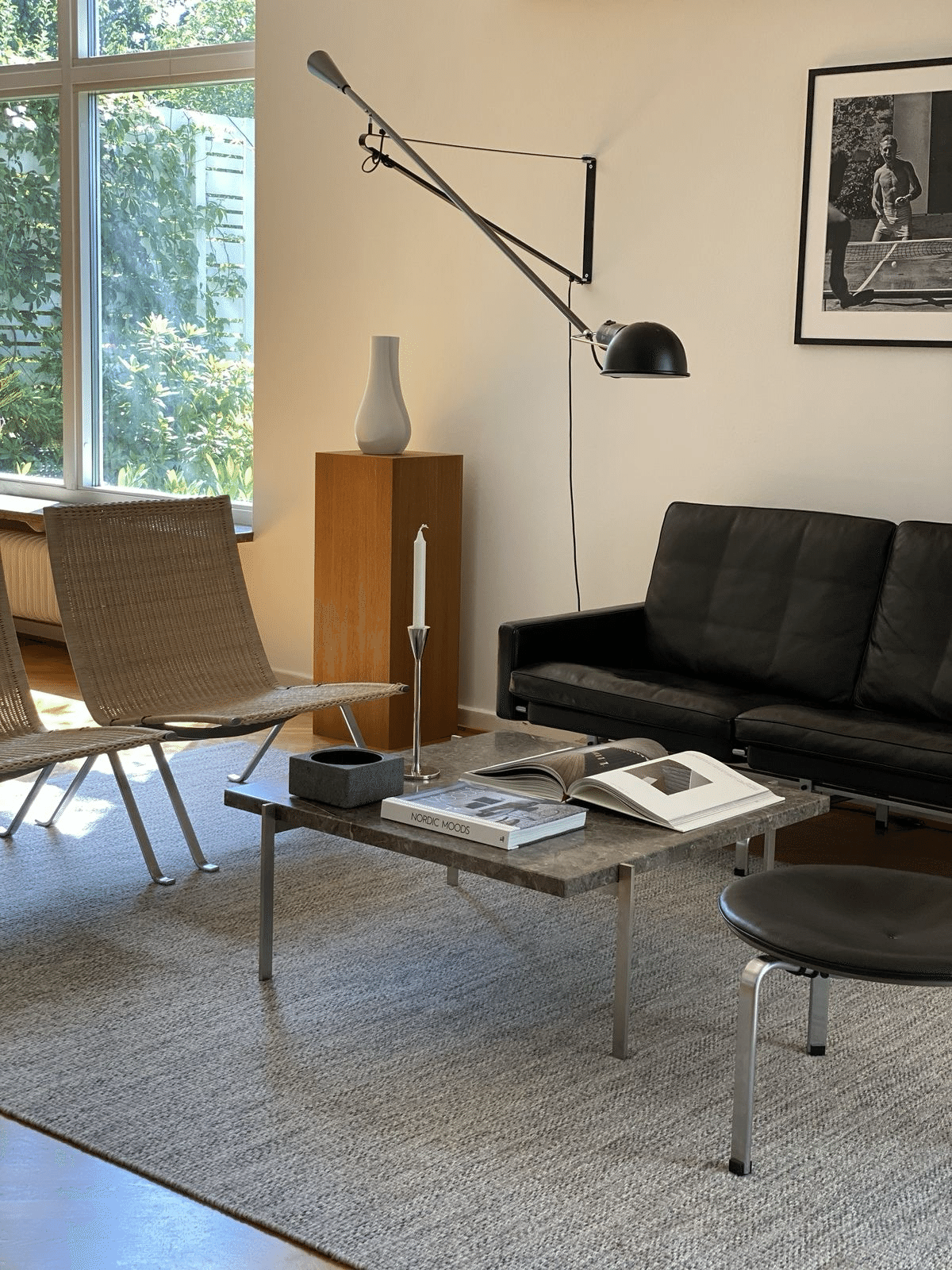

②色の黄金比

インテリアには「色の黄金比」と呼ばれる有名な法則があります。

まずインテリアのカラーを3種類に分けます。

ベースカラーは床・壁・天井の色など。

アソートカラーは家具・カーテン・ラグなど。

アクセントカラーは小物・アート・クッションなど。

ベース70:アソート25:アクセント5

この「70:25:5」がインテリアの色の黄金比です。バランスのいい部屋はこの法則で、7〜9色で構成されていることが多いです。

アソートにもホワイトとブラウンそしてブラック

アクセントにグリーンやオレンジ、ライム

③三角構図

小物をなんとなく配置するのではなく、三角形を意識して配置してみましょう。プロのスタイリストは無意識的にやっているテクニックです。

大きいもの・高さのあるものを中心に、その両サイドに高さの異なる小物を配置するだけで完成。

色や素材が違うものを組み合わせたり、あえて重なり合うように配置すると、より効果的です。

④奇数の法則

三角構図と合わせて覚えておきたい、飾り付けに使えるテクニック。アートや小物を配置するときは偶数ではなく奇数で配置しましょう。

奇数で配置されたアイテムは、視覚的に自然でバランスが良く、偶数よりも自然と目を引くことができます。

⑤インテリアのコントラスト

「コントラスト」とは「対比」を意味します。インテリアにおけるコントラストとは、違う特性を持ったアイテムをあえて並べることを意味します。

「コントラスト」のない部屋は、シンプルでありきたりに感じられますが、「統一感」があるということでもあるので、好みによって使い分けが必要です。

⑥ インテリアの焦点

部屋の中で見せたい部分を強調することで「焦点」となります。部屋全体に大きなコントラストをつくるイメージです。

写真に「被写体」と「背景」があるように、「見せたい部分」と「それを演出する部分」を明確にすることで、素敵な部分がより強調されます。

お気に入りのアイテムを置く場所以外はあえてシンプルにしたり、焦点以外の場所に置くアイテムは小さめにしてみたりすることがおすすめです。

それ以外はシンプルに

⑦インテリアの重心

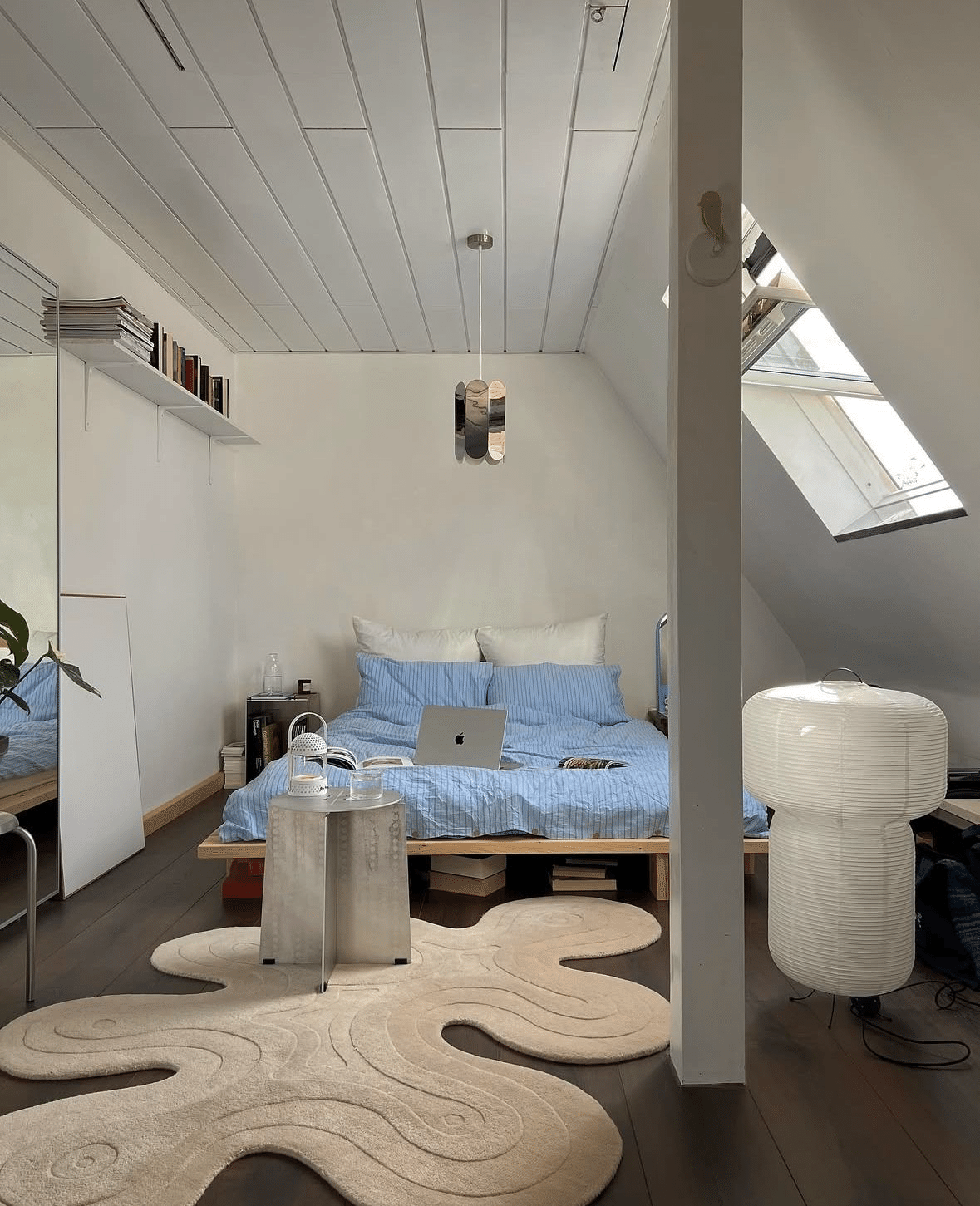

ソファやカーペットなど、面積の大きい家具はインテリアに安定感を与える「重心」となります。

「重心」でない部分との差が明確になりバランスが取れるとともに、「重心」のある場所は落ち着く居場所となります。

小さい家具ばかりの部屋やカーペットのない部屋は、どこか安心感がないように感じると思います。

ものが多い奥の空間との対比も魅力的

⑧視覚的な重さ・軽さ

重い印象

・大きなアイテム

・暗い色、濃い色、暖色

・部屋の隅にある家具

・複雑な形

軽い印象

・小さなアイテム

・明るい色、薄い色、感触

・部屋の中心にある家具

・シンプルな形

この重さ・軽さを意識して対比的に配置すると、上記で述べた「コントラスト」や「重心」がより簡単にコントロールできます。

⑨アイテムの質感

色や形だけではなく、「質感」もインテリアには重要な要素です。現代の家具は工場で大量生産できるようになった反面、規格品が増え、平坦で硬く冷たい印象を受けるものが多い傾向にあります。

そこに自然的なアイテムを取り入れたり、アイテムの陰影を利用することで、インテリアに生き生きとした躍動感が生まれます。

観葉植物や陶器・石材・コットンやリネン・ウール素材・ガラスなど、多くの素材を取り入れてみてください。素材の種類が多すぎると雑多なイメージになるので注意。

歪みのある置物で親しみやすくなっている

⑩アシンメトリー、わびさび

時代により移り変わりがありますが、現代のインテリアでは、シンメトリー(左右対称)よりも、アシンメトリー(左右非対称)が好まれる傾向にあります。

また、日本の古来からの文化でもある「わびさび」がインテリアの基本として定着しています。

「わびさび」とは自然のままの不完全さを美とする考え方。ニュートラルカラーや天然素材、左右非対称、手工芸品などの要素がキーワードです。

⑪可視領域

インテリアの中には「広い範囲が見える場所」と「見えにくい場所」がある方が、生物学的に落ち着く場所になるとされています。

例えばソファの背や、ベッドの頭を扉の方に向けていると、なんとなく何が入ってくるかわからなくて落ち着かない気になりませんか?インテリアコーディネーターはこのような状態をなるべく避けるようにしています。

逆に棚や観葉植物などを目隠しするように配置すると、安心感のある居場所を作ることができます。

扉や視線を意識して配置を考えてみてください。

⑫収納の黄金比 2:8

自分の持ち物のうち、2割は表に出して見せる、8割は収納に隠すというテクニックです。

ソファなどの大きい家具はカウントせず、普段よく使うもの、定期的に出し入れするもののうち、8割は隠すことを習慣化しましょう。

そして、可能であれば、めったに使わないものは捨てるか売るかすることをおすすめします。

⑬方角による特性

北 暗くて涼しい、結露しやすい

東 午前中に自然光、午後は冷えやすい

南 長く日が入る、明るい

西 午後の強い太陽光(西日)、遮光カーテンがおすすめ

リビングに適しているのは自然光が入りやすい西や南ですが、日照時間が多いと暑くなりすぎたり家具が日焼けしたりするため、カーテンなどをうまく使ってコントロールしましょう。

東は朝方に自然光が入りやすいため寝室に適しています。北は夏過ごしやすく冬寒いので、季節によって工夫が必要です。

365日24時間過ごしやすい方角はないため、方角の特性を知り、適切なカーテンや照明、冷暖房器具を設置することが重要です。

自然光をうまく取り入れることが重要

⑭3〜5の法則

1つの部屋に設置する照明は3〜5個が理想的です。

全体を照らす「全体照明」、作業する手元を照らす「局所照明」それぞれを、必要な場所に配置すると、自然にこれくらいになるはずです。

数が少ない場合は、1つの照明が明るすぎたり、十分に照らせてない場所がある可能性があります。

海外では5~7の法則なのですが、日本の家はコンパクトなので、数を減らしています。

⑮直接光 間接光

照明は光の出方によってざっくり2種類に分けられます。

直接光は、光源から光が直接届きます。狭い範囲を明るく照らすので「局所照明」に適しています。

間接光はシェードや壁を経由して、光が届きます。やわらかく広い範囲を照らすので「全体照明」に適しています。

天井のランプは間接光

⑯145cmの法則

壁に絵や絵画を飾る時は、絵の中心が床から145cmの高さになるようにしましょう。複数飾る時は、全体の中心が145cmになるように。

他の家具とのバランスも良く、どんな身長の人でも見やすい高さです。

⑰ソファテーブルのルール

ソファに座りながら使用するテーブルのサイズについての法則。

幅はソファの幅の2/3、高さはソファの座面±10cmがバランスよく使いやすいサイズです。

ソファより横幅が大きくなったり高さが高すぎると、圧迫感があり落ち着かない空間になります。

⑱ソファとラグのサイズ

ラグのサイズはソファの幅より大きくすることが理想的です。

ソファの幅がラグの幅よりも小さいと、窮屈で狭い印象を与えてしまいます。

ラグの面積を有効活用できます。

以上。

今回は『インテリアの法則』についてまとめてみました。

これからも、新しい法則を学んだ時はこの記事に書き込んでいきたいと思ってます。

皆さんが知ってる法則やルールなど、ここに書き込めそうなことがあったらぜひ教えてください!

ではまた。