XのPR活動・ステマを見分ける攻略本

こんにちは、Rei / れちと申します。

私はこれまで、Xにて

・フォロワー13万人のダイエットアカウント(PR活動有り)を4年間

・フォロワー6万人の美容・メイクアカウント(PR活動無し)を半年間

これらのアカウントを運用してきた者です。

突然ですが、Xでステマが横行していることに不信感を覚えたことはありませんか?また、PRに不信感を覚えたことはありませんか?

実は両者は全く異なるもので、昨今混同されがちな概念なのです。

本記事は、その不信感を解消するため消費者庁・公正取引委員会のHPを参照し、

・インフルエンサーのPR活動のルール

・ステルスマーケティングに該当するポスト

・その他グレーゾーンの行為に関する是非

についてまとめたものになります。

また、

▫️これってステマに当たるの?

▫️インフルエンサーがやっているPRってなに?

▫️どんな投稿が悪質だと受け取られるの? etc…

Xで美容アカウントなどを運用・閲覧したことがある人は一度は抱いたことのある疑問を、ここを見れば法や規制に基づいて一挙解決できる辞典のような存在を目指すものです。

自分のアカウント運用をしていく中で、さまざまなトラブルを経験したり目にしたりしてきました。それなのに消費者にとっても発信者にとっても、Xの発信における善悪の明確な指標がない。少なくともわかりやすく公開されているものがない。そんな状況を打破すべく、本記事を執筆するに至りました。

Xでのステマに騙されたくない!ネットリテラシーを身に付けたい!という消費者さんや、正しく誠実にPR活動を行いたい発信者(インフルエンサー)さんは是非参考にしてください。

ステルスマーケティング(ステマ)とは?

ステルスマーケティング(英語: stealth marketing)とは、消費者に広告であると明記せずに隠した販促・宣伝行為。

この通り、いわゆるサクラ行為のことをステマと言います。以下の記事を参照すると、ステマには大きく分けて2種類存在します。

なりすまし型

なりすまし型は、企業や個人が関係のない第三者を装って、自社の製品を宣伝することを指す。これは従来、日本で「サクラ」や「やらせ」と呼ばれていた手法と類似している。

一般消費者になりすまして商品の写真や動画を投稿することで、宣伝だと気づかれないように商品の宣伝を行うことが狙いである。

例)レストランやコスメなどのクチコミサイトに、偽のクチコミを投稿する

利益提供型

利益提供型は、影響力のある芸能人やインフルエンサーに報酬を支払いするにも関わらず、広告であることを隠して商品を宣伝することを指す。インスタやYouTubeなどSNSの利用が活性化するにつれて、このような手法のステルスマーケティングが流行している。

例)企業が、芸能人に報酬を支払い、広告であることを隠しながら好意的な記事を作成させる

企業が、インフルエンサー(ソーシャルメディア上で影響力を持つ者)に報酬を支払い、広告であることを隠しながら好意的な商品レビュー動画を投稿させる

詳しくはリーフレットの画像と共に後述いたします。

ステマがNGな理由

消費者は、購買の際に口コミを重視する傾向があります。

私たちも、Amazonや楽天などでものを買うとき、☆評価の数を気にしたり、実際に購入した人のレビューを読んでから決めますよね。

そこにステマが介在してしまうと、消費者が正常な判断をすることができなくなり、納得・満足のいく購買ができなくなってしまうことが理由でステマが規制されています。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

しかし、ここで規制されているのはステマを依頼・実施した企業であり、受注したインフルエンサーは規制の対象となっていないため今でもステマが横行していると考えられます。

ステマ・非ステマの線引き

・この際、事業者の表示(ステマ)と判断されるものは以下のとおりです。

↑この例でいうと、「☆5をつけてくれたら○○をプレゼント!」といった内容は事業者による表示となりステマであるということになります。

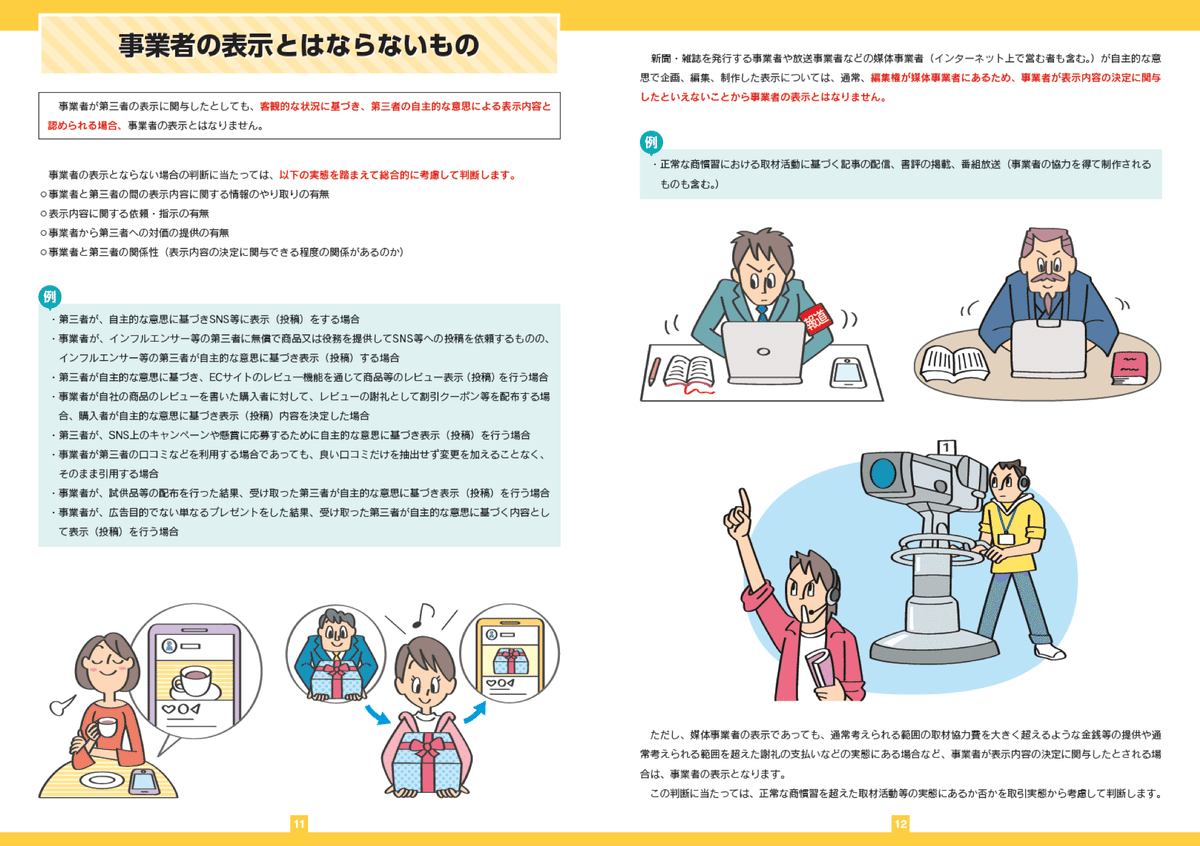

・また、事業者の表示とは判断されない(ステマに該当しない)のは以下のとおりです。

↑この例で言うと、「投稿をする必要はないがプレゼントさせて欲しい」といって企業からインフルエンサーにギフティング(商品・サービスの無償提供)があった場合に、インフルエンサーがその商品・サービスに関して投稿することはステマではないと言うことになります。

実際、私は先日メイクアップサロン様に招待いただいて無償でメイクアップを受けました。そして、「投稿をしてくれ」という依頼は受けていませんが、サービスに感動したのでそれについてX上で表示(投稿)を行ったところ、

・案件なのに表記していない

・ステマをしている

と、かなりの方に批判されました。

本当に私がしたことはステマに該当するのか?と今一度確かめてみたところ、招待を受けた旨も記載の上での表示(投稿)であったことも含めると、何ら問題のないポストであったことがわかります。(該当ポストは以下です)

初めてプロにメイクして貰ったんですけど、あの、ワンホンメイクって可愛すぎんか⁉️⁉️⁉️つり目×面長×鷲鼻が活きるメイクってあるんだね勉強になった……しかし本当にかわいすぎる(⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝)💞💞 pic.twitter.com/bWGQG2vBjL

— れち (@rechi325) January 15, 2025

このように、法的には何ら問題のない表示(投稿)でも、消費者からすると批判の対象になりうる上に、発信者の名誉を損ねる可能性が十二分にあります。(実際この件が拡散され、フォロワーが2日で2,000人ほど減少しました。)

これはひとえに、消費者がステマに関する知識を持ち合わせていないことと、実際にステマを堂々とやっているアカウントが多すぎることで疑心暗鬼になってしまっっていることが原因であると推測できます。私はそういった歪みを是正したいと思い、この記事を書いています。

#PRとは?

PRとは「Public Relations(パブリック リレーションズ)」の略で、日本語では「広報」を意味する言葉です。 一般的には企業や商品、サービスなどを認知してもらうための方法を意味します。

ここからは、「#PR / #ad / #gifted / #sponsored 」といったハッシュタグがついている、いわゆる案件と呼ばれるものについて解説していきます。

Xのインフルエンサーは、ナノインフルエンサー(フォロワー数千人〜1万人未満)あたりから、企業さんから案件依頼のDMが届くようになります。

内容はさまざまで、美容界隈で言えば

・コスメ・美容施術を無償提供するから、Xに投稿してくれ

・商品提供+固定報酬で、Xに投稿してくれ

・商品提供+成果報酬で、Xに投稿してくれ

こういったものが存在します。

報酬形態は以下のとおりです。

報酬形態:固定報酬

あらかじめ報酬が決めれており、投稿したURLからの購入はインフルエンサーの利益にならない。

報酬形態:成果報酬(アフィリエイト)

出来高性。いわゆるアフィリエイトで、投稿したURLからの購入の一部がインフルエンサーの報酬となる。

PR投稿のルール

インフルエンサーは、このような企業DMに返信をした後、以下のようなステップで表示(投稿)を行います。

商品を提供してもらう

↓

実際に使ってみる(体験してみる)

↓

企業(広告代理店)のオリエンシート(投稿指示書)に従いつつ、自分の言葉で魅力を訴求

↓

薬機法などの関係で企業(広告代理店)に下書きを確認してもらう

↓

決められた期日に投稿を行う

この時明確に決められたルールとして、このようなものがあります。

・「#PR / #ad / #gifted / #sponsored 」など、PR案件であることを明記する

・2023年10月以降は、この表記が最初の投稿に来ねばならず、リプ欄に繋げてタグを表記することはグレーゾーン(ほぼ違法)となっている

・薬機法に違反したことは書いてはならない

ですので、まともな企業や代理店と取引していればこれらの条件はまずクリアできるでしょう。影響力を生かしてお金を稼ぐことは、俳優さんやアイドルがCMに出て広告料をもらうのと同じ行為なので、PR投稿事態を嫌厭する必要はないです。

しかし、投稿に際して企業側の思惑が少しでも入っていることがほとんどなため、PR投稿を参照して購買を行う際はプロモーションであると言う事実を頭の片隅に置きつつ行うと良いでしょう。(いちインフルエンサーの意見としては、新しい商品に出会うきっかけとして、半信半疑くらいで聞いてもらうのがいいかなと思います。)

アフィリエイトリンクを貼っているアカウントは?

最近よくあるアカウントとして、「楽天などの商品ページのスクショを投稿し、リプ欄に楽天アフィリエイトのリンクを貼り付ける」ものがあります。

これに関しては(企業側から依頼を受けていることを隠していなければ)ステマには該当せず、ただアフィリエイトでお金稼ぎをしているだけなので安全です。

楽天アフィリエイトでは、単にアフィリエイトリンクをSNSに掲載しているだけでは広告表記(#PRなど)は不要であるとしています。

ただし、お金儲けのために、購入してもいない商品を購入したかのように掲載しアフィリンクに誘導する悪質なアカウントもあるため、そこの判断は消費者の皆さま自身のネットリテラシーにかかっています。

アフィリエイトをしているアカウントは「アフィカス」などといって叩かれがちですが、いい商品を紹介してくれている発信者に、自分の購入を通じてお礼をすると考えると(消費者が損するわけではないので)本来Win-Winの関係であれるはずです。

(ただ先述したように、いい商品を紹介しないでアフィリンクばかり貼っているアカウントもあるので、それだけは要注意です。)

ステマを指摘したいときは

こういった悪質な投稿で消費者を騙し、一般の口コミを装ってお金儲けをするインフルエンサーや業者・企業がたくさんいます。

その中で、「この人はステマをしている」と声を大にして指摘したい気持ちもわかります。

しかし、安易に憶測で指摘してしまい、それが間違った指摘だった場合、最悪「社会的地位を低下させた」などといった理由で名誉毀損に値する可能性があるため十分注意してください。

参考までに、東京地裁の判例が載っているHPを載せておきます。

この判決は、特に明確な根拠を述べてはいませんが、少なくとも、「外国語教材の企画・開発及び販売等」を行っている会社が、その教材について「高評価の口コミを自ら作出している可能性がある」と言われてしまうと、社会的評価が低下する、ということを明確に判断しています。一般化して言えば、事業を営む会社にとって、その商材についてステマ・ステルスマーケティング・自作自演を行っているという評判は、その社会的評価を低下させるものである、ということでしょう。

まとめ

・PRとステマは全く異なるものである

・PR投稿自体は正当なお金稼ぎである

・同じ商品提供でも、そこに含まれる企業の意図でステマか否か変わる

・アフィリエイトリンクの貼付自体は正当なお金稼ぎである

・ただし悪質なアフィリエイト業者もいるのでよく観察するべし

他にも事例やトラブル例があれば随時更新します。

最後までお読みいただきありがとうございました。