活かすグラフィックデザインと魅力

更新が二日ほど空いてしまいました。諸事情あり、申し訳ありません。さて今回ですが、「活かすグラフィックデザインと魅力」というタイトルでお送りいたします。

グラフィックデザインとは?

この記事を読んでいる方の中には、そんなものすでに分かっているという方も多いかもしれませんが、今一度基礎に立ち返って答え合わせをしてみましょう。

「グラフィックデザイン」とは、”写真・動画・イラスト・文字などを画面に構成すること“と捉えることができると思います。実のところ、定義が少しだけ人によって異なっていて、曖昧な部分があり、境界線については結構食い違っていたりするので、これが絶対的な正解というわけではないと言う事はご理解ください。

英語では、Graphic Designで、主に平面上に表示される画像や文字、色彩などを介して情報、メッセージを伝達する手段ということになります。

一昔前までは、”印刷媒体に対して、構図や色彩、画像・写真などの素材や文字で構成すること“でしたが、WEB媒体の進歩とともに、WEBバナーやWEB広告など、WEBにおける平面的な表現も増えたことにより、グラフィックデザインの守備範囲が少し広がったとも捉えられます。

グラフィックデザインは特別なことではない

デザイナーをしている方や、WEBデザイナー志望の方などから、時折「グラフィックデザイナー」は難易度が高いから「WEBデザイナー」を選んだみたいな声が聞かれることがあります。これは私の体験談ですが、確かに就活の時も、ハードルの高さは否めなかったと思います。

理由としては、グラフィックデザイナーとしての就労人口は未だにデザイナーの大きな割合をしめていること、未経験からグラフィックデザイナーを会社という組織で育てる環境が整っていないことなどがあげられるかもしれません。

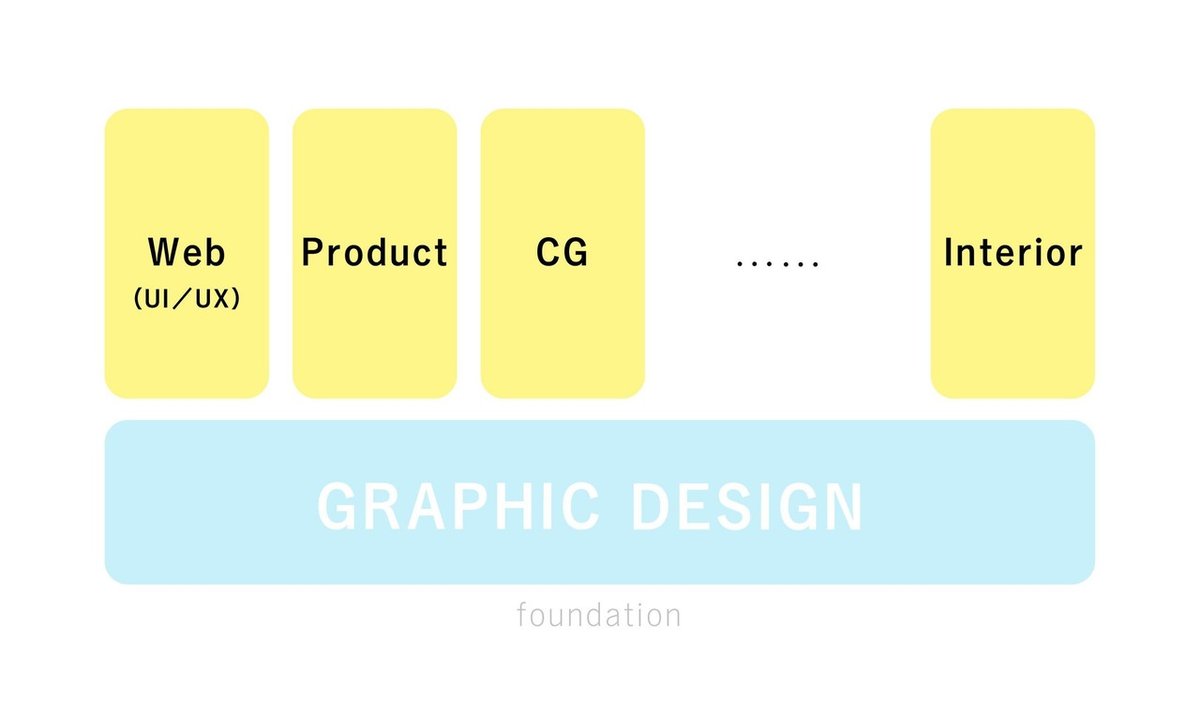

しかしながら、グラフィックデザイナーとWEBデザイナー、さらにはUI/UXデザイナー、インダストリアルデザイナー、映像デザイナー、空間デザイナー、様々な〇〇デザイナーの中でグラフィックデザイナーは最下層にいるものだと私は理解しています。レベル的な話ではなく、専門性の話です。

決してグラフィックデザインが特段難易度が高いとか、特別なことではないのです。

〇〇デザイナーの基礎はグラフィックデザイン

先ほどはグラフィックデザイナーとWEBデザイナーを並列な職種として考えるような書き方をしましたが、本来は全ての根幹、基礎となる部分にグラフィックデザインがあると思っています。

よくよく考えてみてください。グラフィックデザイン/グラフィックデザイナーの役割は、”写真・動画・イラスト・文字などを画面に構成すること”であるならば、それは他のデザイナーも自ずとやっているはずです。WEB上にだって写真はあるし、イラストはあるし、文字もあります。

大きく違うところは、「媒体サイズ・動きを取り入れられる・色の取り扱い・ユーザーが操作する場合がある」この辺りではないでしょうか。

つまり、概ねほとんどの〇〇デザイナーは、〇〇デザイナーであると同時に、グラフィックデザインにも精通していると考えるのが本来の考え方です。

それでも、グラフィックデザイナーという職種が独立して存在しているのは、印刷に関する知識を持っているという点が大きいです。印刷に関する知識としては、CMYKの色の取り扱いや特色、入稿データの作り方、紙による色の違いなどが挙げられます。もちろん、他の〇〇デザイナーと比べて、グラフィックデザインという基礎的な概念をより鍛錬して極めている方が多いということも事実ですが、誰もがやってできないことをやっている訳ではないと思っています。

活かすグラフィックデザイン

ここからやっとタイトル回収をしていきます。

ここまでの内容で、グラフィックデザインは決して特別なことではないということをお話ししてきました。グラフィックデザインを全ての基礎における部分だと理解しておけば、グラフィックデザイン自体を他の分野に多分に活かすことができるという点が、大きな魅力です。

わかりやすい例として、YouTuberになりたい方がいるとして、その人がグラフィックデザインをどう活かすか考えてみます。

YouTuberは基本的に、動画の企画を考えて、それを実行・撮影し、編集、YouTubeに投稿して対価(広告収入を初めとした諸々)を得るという方のことです。

企画フェーズ

企画を考えるフェーズでは、頭を使いますが、グラフィックデザインの出番はあまりないかなと思われる方もいると思います。確かに出番は少ないですが、例えば大人数を巻き込んだ企画をする場合、どんなことをやりたいのか、やって欲しいのかを明確に伝える必要があります。

企業が絡んで来る場合は、「企画書」というものに内容をわかりやすく落とし込む必要も出てくるでしょう。グラフィックデザインは平面上にオブジェクトを整理し、メッセージを伝達することが大きな役割であることからして、企画書作りには大きないい影響を与えることが予想できますよね。

撮影・編集フェーズ

企画が固まったらそれを撮影します。内容によりますが、1つの映像作品を作ろうとすると、被写体の位置や字幕の入れ方、タイトルの出し方など、レイアウトに関する考え方は、グラフィックデザインの知識を多分に活かすことができます。また、演者の服や背景の色も、配色の知識を知っていると、絵全体に統一感を意図的に演出できるようになります。色を補正する段階でも、色の考え方を知っているか否かで大きく差が出るかもしれません。

YouTubeに投稿するフェーズ

最後に制作物をYouTubeに投稿します。この段階では、「サムネイル」を制作するというグラフィックデザインそのものの知識を活かすことができる作業が発生します。Youtubeのタイムライン上でどう他の動画より目を引くようにするか。且つ内容が把握できるようにタイトルやオブジェクトをどう何色で配置するか。

サムネイルの制作だけデザイナーに依頼することもある世界ですから、その重要さがよくわかるのではないでしょうか。

上にあげたように、ざっと考えただけでも、一見別の作業と思われるYouTuberのタスクには、グラフィックデザインを大いに活かすことができます。似たような場面は、他の職種や制作活動の中で数多く存在していて、グラフィックデザインが実はとても身近であることがわかります。

また、知らず知らずのうちに、グラフィックデザインの守備範囲である作業を別の職種の方が行っていることも多くあるという事実がわかると思います。グラフィックデザインは実はとても汎用性の高い分野であるということです。

まとめ

最後に、グラフィックデザイナーの業界全体としての仕事は年々減っていると言われています。紙媒体がWEB媒体に圧されて来ている現状と、世間一般の捉え方(グラフィックデザイナー=印刷物)が絶妙に反映されている結果ではないでしょうか。ですが、必要とされなくなっているという文脈ではなく、むしろ活躍できる幅は今も広がり続けています。紙以外の媒体が主流になっても、レイアウトや配色など、伝達手段としての概念は必要とされ続けます。グラフィックデザインという領域の知識を持った上で、別の場所で活躍されている方も少なくありません。これからも「活かす」という部分にフォーカスしながら、このNineCeとして発信を続けていこうと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【運営会社】 合同会社meno

:https://www.meno-inc.com/