【香港99日間 #63】知らなかった香港ドルの事実

2023年10月現在、1香港ドルは約19円という超円安です。香港ドルと日本円の為替ばっかり気になってしまいますが、ふと、香港ドルそのものは他の通貨とどのような関係になっているのだろうと調べてみたら、驚きの事実が分かりました。その他にも香港ドルに関連するお話をしたいと思います。

香港ドルは米ドルに為替レートが固定されている

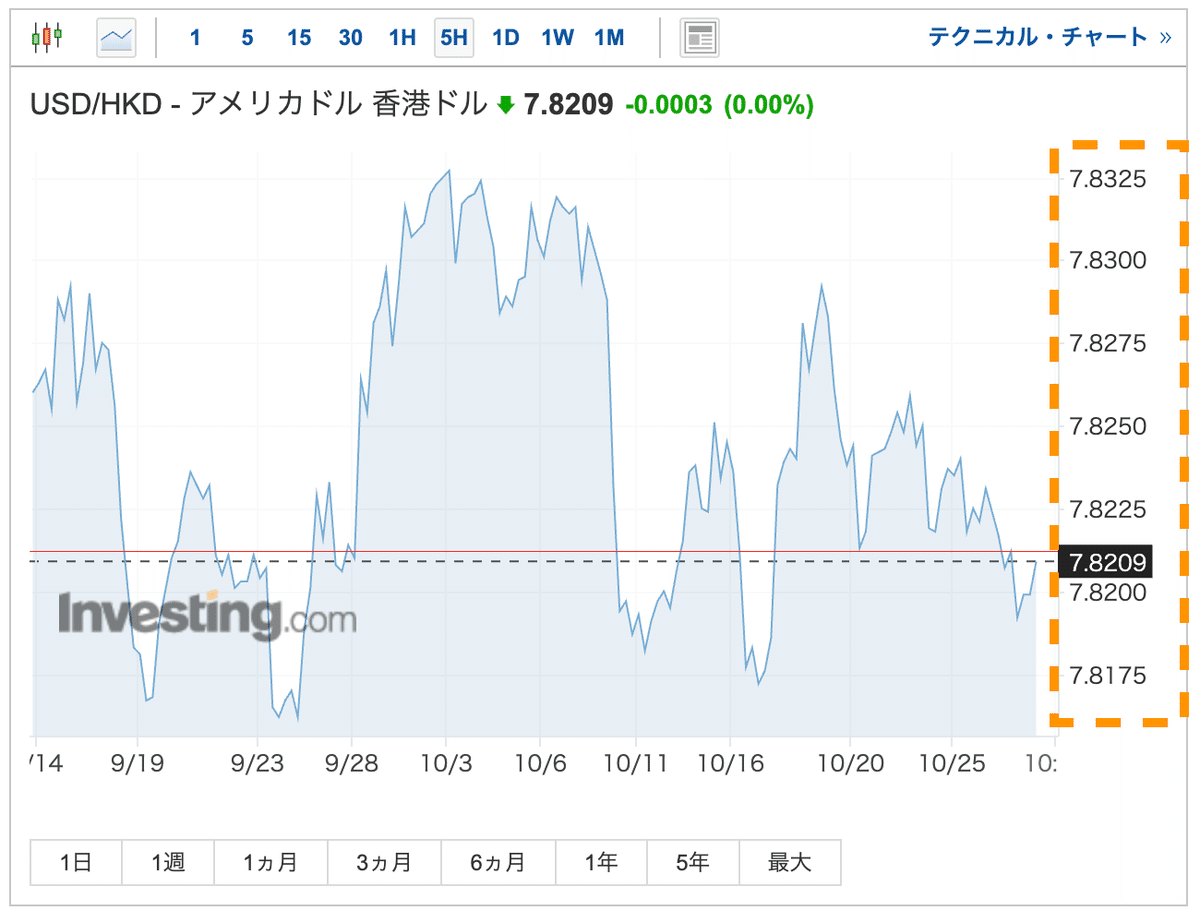

まずは、下は米ドルと香港ドルのレートです。特に縦軸をご覧ください。

1米ドルあたり7.82香港ドルぐらいで0.1%ぐらいしか動いていないんですよね。日本円は一昔前は1ドル70円台のときもあって今は150円前後で、かなりうごいているのに、香港ドルは全然変わっていない。どういうこと!?

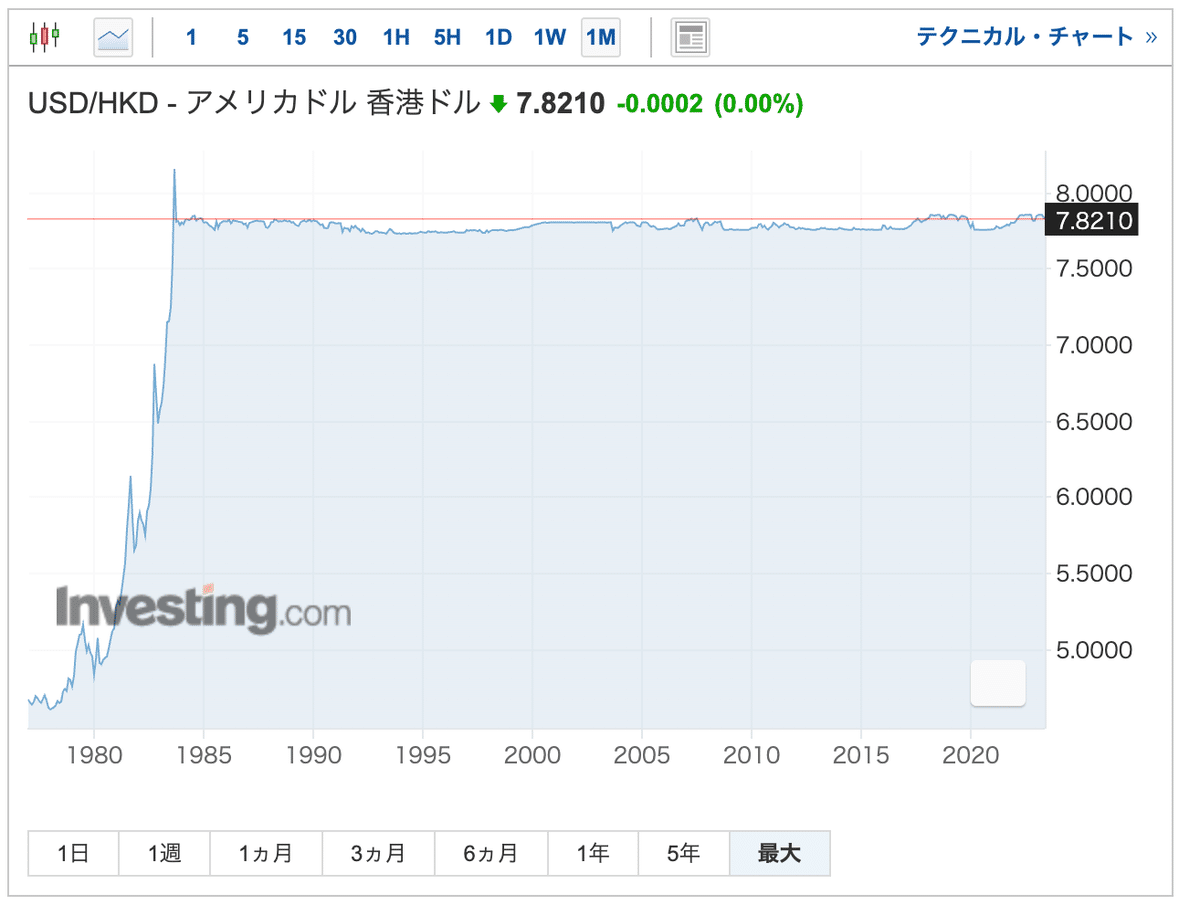

実は1980年前半に、香港の中国への返還に対する不安で、香港ドルがどんどん売られた時期がありました。下のグラフを見ていただくと、非常に早いペースで香港ドルが安くなっていることが分かります。そして、これを食い止めるため香港は1984年から米ドル対してレートを固定するペッグ制に切り替えます。というのも当時はアメリカとの貿易が盛んだったため、レートが固定されるメリットは大きかったのでしょう。現在も当時のレートでピタリと固定されています。2005年からは若干の変動を許容するようにしましたが、グラフで見る限りほとんど完全に固定されています。

ここまでピッタリなら、もう香港ドルをやめて米ドルにしちゃえばいいんじゃないの?という感じもします。もしもアメリカに万が一のことがあった場合には米ドルの価値が暴落し、香港の経済まで危うくなるため、いざというときは米ドルとのペッグをやめられるようにするためなのでしょう。

ペッグ制は世界中で多くの国が取っている政策で、政府が為替に介入することで、自国の通貨と米ドルのような基軸通貨とのレートを固定します。すると、自国の経済が安定化します。しかし香港のような経済力がある国でこのようなペッグ制を取っている国は稀です。しかも、現在は中国も経済発展してきており、現在の主要な貿易相手国はアメリカではなく中国になっています。したがって、今後、ペッグ制の固定先を米ドルではなく中国元になる可能性もあると考えている専門家もいるようです。

香港ドルは民間銀行が発行している

下の写真、100香港ドルですが、よく見ると発行元が中国銀行(香港)と香港上海滙豐銀行(HSBC)になっています。色は同じですがデザインが結構違いますね。意識してみないと意外と気づかないかもしれません。他にもスタンダードチャータード銀行が紙幣を発行しています。いずれも民間銀行ということですから驚きです。日本のように中央銀行というものがないのが不思議です。日本銀行も一応は独立した組織ということになっているので、民間銀行でも成り立つのでしょう。

香港ドルにはセントもあるが使えないことも多い

スーパーマーケットではセント単位の価格表記がされていますが、レストランなどでは金額が香港ドル単位で表記されています。レストランで50セント硬化2枚で1香港ドルとして支払おうとしたことがあるのですが断られました。管理の手間がかかるからでしょう。香港では一度硬貨を作ってしまうとなかなか消費しきれないので気をつけましょう。

日本では198円とか、1円単位で価格が決められており、しかも現金主義ですので、1円硬化がいつまで経ってもなくなりません。サイゼリアは最近は50円単位になりましたが、最近は人件費も高くなってきましたし、良い判断だと思います。200円と198円を比べると198円の方が見た目の印象がぜんぜん違うというのも一理ありますが、200円とか300円のようにゼロがいっぱい並んでいてスッキリしているというのも悪くないとは思います。

そのようなわけで今回は香港ドルについてご紹介してみました。通貨一つとっても国によって仕組みが全然違います。さらに何故そのような仕組みになったかという背景も込みで調べてみると、新しい発見があって面白いですね。

聽日見!