【90年代小説】 シトラスの暗号 #7

「水木?」

「⋯⋯織田先生!?」

「⋯⋯えっ?」

ヤバい、モテてなかった。

先生はいつもの3つボタンスーツじゃなくて、黒のポロシャツとチノパンだった。手には書店の袋とセカンドバッグ。スーツ以外も着るんだ。そんな小学生並みの感想が頭に浮かんだ。

こちらにつかつかと寄ってきて、

「初めまして、織田と申します。水木くんのお兄さんでしょうか」

真っ直ぐ目を見て言った。

「あっ、えっ? ええーっと⋯⋯」

うろたえるヒゲ男。

「父です」

とわたし。

「ふあっ?」

「お父さん? わっかいなあ!」

「あ、いや⋯⋯あー、うん、じゃそういうことでね」

「またね、お父さん」

あたふたと立ち去るヒゲ男を見送って、こちらに向き直る。

「非行の現行犯で逮捕だな」

「まだ何もしてません」

「まだ?」

「⋯⋯」

墓穴掘った。

「事情聴取したいので、ご同行願えますか」

「どこに?」

「何食いたい? カツ丼?」

「はあ?」

文化村通り地下のパスタ屋さん。

案内された4人掛けのテーブル席で、先生はわたしの対角線上に座った。

「何でもどうぞ。上から5個ぐらいいっちゃえば?」

「そんなに食べません」

「高校生はいくら食べても太らない神話があるでしょ?」

「太りますよ!」

「俺は太らなかった気がする。テニス部だったからかな」

テニス部か。無駄に増えるモテ要素。

ウエイトレスさんがお水を持ってきた。

「たらこスパゲティのセット。アイスティー、ストレートで」

先生はメニューの後ろの方をチラッと見て、

「バドワイザー⋯⋯じゃなくて、ブレンド。あ、いやごめん、やっぱバドで」

「バドワイザーって、もしかしてビール?」

「正解。物知りだね」

「なんでビールなの?」

「なんでって、麦芽とホップと米と水を原料として発酵させたもので、麦芽の比率が67パーセント以上だからじゃない?」

「は?」

⋯⋯どう反応していいのかわからない。

「俺は成人してるし、仕事はもう終わって今プライベートなんですよ。ビール飲んでもいいの。うらやましいでしょ」

「別にうらやましくない」

「ビール嫌い?」

「そーゆう問題?」

なんだこの人。スーツ着ないとバグるのかな。

「あの、普段は自分のこと『僕』って言ってなかった?」

「ああ、学校でね。あれはね、世を忍ぶ仮の姿。って言うか、猫被ってんの。社会適応モード」

「じゃ、今は? 通常モード?」

「少し崩した方が、君が話しやすいだろうと思って。事情聴取ですから」

「もしかして、斜めに座ったのも?」

「心理的にね、視線がぶつからない方が、圧を感じなくてリラックスできるんだよ」

「へー」

「それに」

ふっと笑う。

「本当に5人前食べるんだったら、テーブル広くしとかないといけないし」

「ひっどーい」

ふたりしてけらけら笑った。

「先生、渋谷よく来るの?」

「うちから地下鉄1本で神宮前に出られるから便利なの。本買うにも服買うにも。大学からも近かったしね」

「何買ったの?」

本屋さんの袋を見せてもらうと、1冊は浅見光彦が主人公の文庫本。もう1冊はハードカバー。⋯⋯パソコンの本? パラパラめくったら、どうも違うみたい。

「『思想としてのパソコン』?」

「論文集だよ。君なら普通に読めると思うけど」

「ふーん」

論文なんて読んだことないけど。

料理が運ばれてきた。

たらこのつぶつぶが制服に飛ばないように、慎重にフォークでクルクルする。

男の人が渋谷で服買うって言うと、西武かマルイなのかな。そう思って何気なく目の前のポロシャツを見たら、まさにそれだった。

「ブルックスだ」

わたしに指さされて、自分の胸に目線を落とす。

「これ? よく知ってるね。オシャレさんだな」

「オシャレさんは着てる先生でしょ」

「とりあえずブランドもの押さえとけば間違いないでしょ。そういう感じ」

「だってバッグはハンティングだし、そのチノパンも最近流行ってるやつでしょ? 裾がダブルの」

「ドレスチノね」

右手で頰づえをついて、わたしを不思議そうに見る。

「君の愛読書は、男性ファッション誌かなんか?」

「メンズクラブとmonoマガジン」

「それでクロノスペースなんて知ってたのか」

「行きつけの美容室に置いてあるから。シスターも読んでるけど」

「シスター? 何の本? 月刊修道女マガジン的な?」

「⋯⋯」

ボケが特殊すぎて突っ込めない。

ウエイトレスさんがお皿を下げに来たタイミングで、先生が2本目のバドワイザーを注文した。

「君は? 渋谷によくナンパされに来るの?」

「別にナンパされに来たわけじゃありません!」

思わず強い口調になったのを見て、先生が笑う。

「あんなことしてるって知ったら、彼氏が心配するだろうなー」

「大丈夫。居ないから」

大丈夫ってことはないか。でも居ないのは本当だし。

「じゃあ、クラスに好きな男子が居るとかは?」

「やだ。あいつら大概わたしよりバカだもん」

「滝沢は? 物理90点だった」

「滝沢くんね。まあ悪くはないけどね」

滝沢くんは学級委員。わたしと違って、5教科プラス体育までオールラウンドにこなす、バランスの取れた秀才だ。かと言って超真面目ってわけじゃなく、割と遊んでるらしい。

3の6では唯一わたしよりも席次が高い存在だった。

「もしかして、さっきのヒゲが好み?」

「別に好みじゃない」

「そう? でも行こうとしてたでしょ?」

「考えてたの、どう断ろうか」

100パーセント嘘じゃないわよね。

「あの人が好みなわけじゃないけど、大人がいい」

「年上?」

「うん。同い年はイヤ。同じクラスは絶対イヤ」

年上で大人で賢い。最適解が目の前に居る。

「あとね、車持ってる人がいいの。高校生じゃ無理」

「車好き? さすがmonoマガジン」

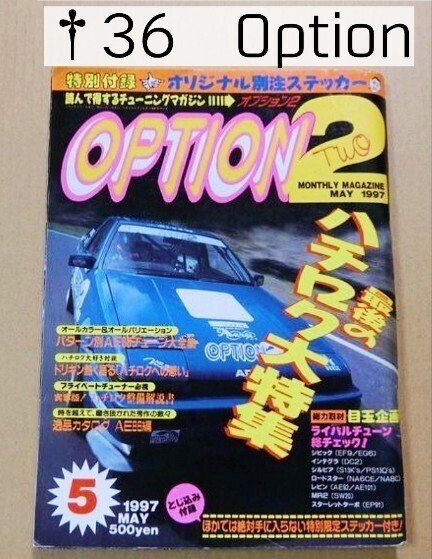

「そっちはOption」

「ぐふっ、げほっ」

先生がビールを吹きそうになってむせた。

「大丈夫?」

「⋯⋯Optionて。それも美容室?」

「そう。オーナーの趣味みたい。前はヤングオートもあって面白かったんだー」

「族上がりの走り屋ってとこかな」

「よくわかるね。すごーい」

「ありがちでしょ」

「先生、車持ってる?」

「あるけど⋯⋯君の好みとは違うよ。ハチロクやZじゃないから」

「ドリフトカーじゃなくていいんだけど。夜の首都高から見る東京タワーが好きなの」

「あー、環状線の外回り攻めたりすると、キャーキャー言って喜んじゃうタイプだ」

「いいじゃん別にぃー」

ネオンの宝石箱の中に立つ東京タワーは、大きなクリスマスツリーみたいに見える。夏だとあんまり雰囲気出ないかもしれないけど、真夏のクリスマスツリーっていうのも、それはそれでロマンチックだと思う。

「ドライブが好きなのはわかったよ」

車、何乗ってるんだろ。軽やファミリーカーは絶対似合わない。

「でもねえ、高校生同士で付き合えるのは今のうちだけだから、明るく正しい青春を謳歌しておくべきだと思うけどな」

「何が正しいかは、本人の価値観次第でしょ?」

「確かに。だけど、あんな感じでナンパされてついてくのはどうかと思うよ」

「まあね」

危ないこともあるかもしれない。そんなのはわかってる。でも、同級生と付き合ってれば、絶対安心なの? 何の責任も取れない子供の方が危ないってこともあるんじゃないの。