大学生四人が極寒の長野県で三泊四日の古民家改修してきた話(1/2)

みなさんこんにちは!

ユキタカといいます😆

このnoteを開いてくれたそこのあなた‼️

ありがとうございます‼️‼️‼️

始めての読者です‼️

初投稿かつ長編の古民家改修レポートとなりますので読む際には紅茶やコーヒーを飲みながら暖かいまなざしで読んでいただけたら幸いです☕

僕は現在都内の大学に通うどこにでもいる普通の大学二年生です

タイトル通り今回三泊四日の古民家改修をしてきた理由とその内容を「一日目+二日目」と「三日目+四日目」の二部に分けてレポートしていきます❗

目次

1.軽めに自己紹介🗣️

2.古民家改修の概要説明📚

3.1日目・・暖かい現地の大人の皆さん☀️と冷たい長野の空気⛄

4.2日目・・漆喰塗り名人との出会い👀

こんな感じでお届けしたいと思ってます😆

それでは本編いってみよーー!

1.軽めに自己紹介🗣️

名前・・ユキタカ

年齢・・20

誕生日・・9/15

出身・・長野県

大学・・武蔵大学

なにやってる?・・ボランティアサークル🌳

好きな食べ物は?・・鶏肉🐔 どんな料理でも可

最後に一言!・・Twitter(@yukitaka897)の方もよろしくです!

2.古民家改修の概要説明📚

今回行った古民家改修は

2月4日(月)~7日(木)

の四日間で、場所は長野県小川村

長野県の中でも北部に位置しています

ウィキペディアより(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/長野県)

小川村に行ってみた感想としては

空が広い!山が近い!人が少ない!

↑この写真は朝散歩に出た時に撮ってくれたやつですかね

自然溢れる感じで癒された🍀

ここの「かやの家 Ogawa」に四日間お世話になりました🙇

https://www.facebook.com/kaya.house.ogawa/

屋根はトタンですがあの下は茅葺屋根になってて、中も囲炉裏があったりとちゃんと古民家!!

なんとこの古民家は築150年以上!!!

登記簿(?)上では明治元年からあるらしいです。それ以前に建っていた事実は不明なのでもしかしたらもっと前からあったのかも…

生活スペースはこんな感じで木の壁と天井、床、家具に囲まれる落ち着く感じでした

ちょっと脱線・・

このストーブぽてっとしててかわいくないですか???

上のところは熱いのでやかんをおいて保温などもできるんです!

この熱を利用して料理もできるんですよ👍

詳しくは2日目にお伝えします!

年季が入ってて味がありますよね

今回同じボランティアサークルの女の子三人と僕の合計四人でお邪魔したんですけど、そこでの作業は

壁の漆喰塗り

詳しくは 4.2日目・・漆喰塗り名人との出会い👀 で紹介します!

(楽しみにしている人のために少しだけ見せますね♪)

作業内容はいたってシンプル!

「壁に漆喰を塗る」 だけ!!!

コツとか色々あるんですけどこれも後のお楽しみ!

概要はこれくらいですかね~

・場所

・建物情報

・人数構成

・作業内容

これくらい書いたので大丈夫!(多分)

3.1日目・・暖かい現地の大人の皆さん☀️と冷たい長野の空気⛄

それでは一日目の様子をご紹介します!

一日目は移動+夕食がメインとなりますので

『作業の内容だけ知りたい!!!』という人は次の章まで飛んじゃってくださいね~

2月4日 午前9:50 バスタ新宿出発

長野県に行く手段としては

・高速バス(安い、遅い)

・新幹線(高い、早い)

があるのですが、金欠大学生は迷わず高速バスを選択

休憩を挟みながら合計4時間くらい乗って…

午後2時30分 長野駅到着

(写真とかなくてすいません…)

そこから電車で屋代駅まで行くことに・・

そこで利用したのは「しなの鉄道」

高校時代によく利用した電車です

1人が電車を見て一言

「かわいい」

👇が???

女子大生の「かわいい」の定義は難しいなと思いました。。。

あと「なんで顔だけ赤いの?」と聞かれて返答に困りました

誰か理由を教えて下さい…

しなの鉄道では冬の期間の一部の区間ではドアが手動になるんですよね

理由としてはドアが開くと寒い外気が入ってきて、降りる人も少ないので省エネでやってるみたいです

ここでも驚いた彼女たち

「手動とかwwwwwwwwww」

うるさいやい

寒いからしょうがないじゃん

環境に適した進化と言って欲しい

あと二両という車両の少なさと切符を使うことにも驚いてましたね

こっちも東京来たときに驚いたのでそれで勘弁してほしいです(何の理論)

普段東京でSuicaやPASMOでピッてできるありがたみを感じましたね…

無人駅に憧れてる子もいて、こういう写真を見せると(上田電鉄別所線 大学前駅)

めっちゃいい!!

とのことです…

良さなど微塵も感じないので、良いところあったら誰か理由を教えて下さい(二回目)

まあ首都圏の駅の多くはいつも人がいるので、インスタ映えしないんじゃないですかね

言われてみればインスタ映えしてる・・・?

よくわからん!!!

はい!電車はおしまい!

次は車移動です

個人的に四日間の中で一番の山場でした

(初日が山場とは)

理由としては免許を取ったのが一昨年の10月で、そこから十分くらいしか運転したことなくて、もう全然覚えてないわけです

古民家の家主のIさんが車屋で、軽自動車を貸していただいて、荷物運びとして一人で運転してたわけです

しかし古民家に着くまでがひどい山道でした

古民家のある長野県小川村は標高600m!

東京スカイツリー(634m)と大体一緒の高さってことです!

スカイツリー入場料、なぜ3000円なの?|働き方・学び方|NIKKEI STYLE より

「スカイツリーと同じ高さってやばいねww」

と話していた私達に対してIさんが

「人工物でそこまで高いのがやばい」

・・・確かに!

スカイツリーのすごさを知りました

まあそれくらい高いところまで登るのは初で、運転も久々だったので正直怖かったですね

車内は1人でしたが、前で走ってくれるIさんの車に付いていくのが精一杯で…終始黙ってました

緊張はあまりしない性格ですが、ハンドルも手汗がひどくて、いかに緊張してたのかわかりましたね

そんな楽しい(?)ドライブで命の危機を感じた瞬間がありました

真っ暗な中、この道を走っていたんですけど、この写真だと道がカーブしているのがわかるんですけどその時は暗くて前の道がよく見えませんでした

なのでカーブに差し掛かる頃に僕の目に飛び込んできた光景が👇でした

道がない!!!!!落ちる!!!!

幸いスピードは出ていなかったので、少しブレーキを踏めば落ち着いて曲がれました

「カーブの前では減速」

これは絶対ですね😅

ここが一番の山場でした(大事なことなので二回言います)

👼 助かってよかったね✨

👿 ただの前方不注意だろ

👼 始めての道で、真っ暗だったんだよ!しょうがないよ

👿 めんどくさがって運転の練習しとけばよかっただけだろ

👿しかも文章とGoogleマップのスクショだけだとわかりにくいからもっと臨場感あるやつないの?

👼精一杯努力したのでそこは優しく見守ってほしいな

僕の心の中の天使と悪魔が色々言ってますね

あの写真を夜にできる加工技術がなくて、いまいち伝わらない感じになってしまいました…

ホントにあの時は死ぬかと思いました

みなさん安全運転で行きましょう!!

ということで、無事(?)に古民家に着くことができました!

そこで迎えてくれた四人を加えて九人での夕飯になりました!!

カレー、ロール白菜(伝われ!)、りんご入りポテトサラダの三品でした!

実は古民家には炊飯器がなくて、このご飯は土鍋で炊いたやつ!なんかつやつやしてました(語彙力)

ロール白菜はシンプルに素材の味が美味しい(日本語下手ですいません)

りんご入りポテトサラダ!すりおろしたとかじゃなくて、いちょう切り?くらいの大きさのりんごをポテトサラダに入れただけなんだけど、りんごの爽やかな甘味と、食感が素晴らしく合う🍎

長野以外では食べないけど、全国展開ありだと思いました!

もちろんカレーは文句なしの美味しさ!

到着後すぐにこれだけのおもてなしをしていただきました!

感謝しかありません!

ありがとうございます

それでは!

古民家で出会った面白い大人の皆さんを紹介します!

1人目!この古民家の家主であるIさん!

車屋を経営していて、この古民家は別荘のつもりで買ったみたいです👍

でもゲストハウスにして人と人の出会いや化学反応を起こさせる面白い場を提供するために、僕らのようなボランティアを始め様々な人を受け入れているそうです!車の運転が上手くて、僕が苦戦した山道を四駆でスイスイ登ってて、理由を聞いたら「一応本業なんで」

かっこいい…

2人目!車で10分くらいのとこに住んでいるMさん!

この古民家の管理をIさんから任されている男の人です。

元々東京に住んでいたけど、小川村の古民家を買って改装しながら暮らしているそうです!

一児のパパで、猟師の資格を持ってて、猪は美味しいけど、鹿は臭いらしいです!

3人目!バイクさん!

名前は僕が今勝手につけたんですけど理由は

・まともな自己紹介してなかった

・僕が登るのに苦戦したあの山道をバイクで来た

からです!(適当ですみません😣)

長野県飯綱町に住んでいて、古民家の改修を手伝ってるワイルドな見た目のおじさんです!

長野県の方言トークで盛り上がりました!

4、5人目!埼玉夫妻!

もちろん名前は勝手につけました(二回目)

理由もだいたい一緒です…(ちゃんと名前くらい聞いとけ自分)

つい3ヶ月前に埼玉から長野県に引っ越してきたそうです!古民家を購入して、古民家生活を満喫してるっておっしゃってました👍

二人とも快活でパワフル!楽しくお話させていただきました!

旦那さんは東京の方で仕事をしていますけど、単身赴任とかじゃないんです!全然通えているんです!

ここに長野県の良い所が見えるんですけど

新幹線を使えば長野から東京駅まで一時間半程で行けます!

途中で大宮も通るので池袋や新宿にも行きやすいし、一時間半の通勤時間ってそんなに珍しくないですよね?

つまり、古民家でのほのぼのスローライフを楽しみながら都心でバリバリ仕事ができる

そこが魅力的だなって思いましたね

(冬になったら家族で雪遊びとか絶対楽しい✨)

👆ちなみに自作の雪だるまと雪うさぎです!(かわいい) ←自分で言うな

そんなこんなでおしゃべりして、気づいたら・・・

21:00!!遅いですか!?早いですかね!?

僕らの感想は「それしか時間経ってないの?」でした

この古民家には時計🕒やテレビ📺がなくて

目につかない分時間の流れがゆっくりしてる印象でした

・都市部にいるとどうしても時間に縛られがちなんだな

・夜ってこんなに長いのか!

・たくさんしゃべるの楽しいな

こういった感想を持てたことはすごくいい経験になりました

そして食後はやっぱりお風呂に入って疲れを取りたい!

ということでお風呂タイムなんですけども

ここのお風呂普通のお風呂とはちょっと違うんです

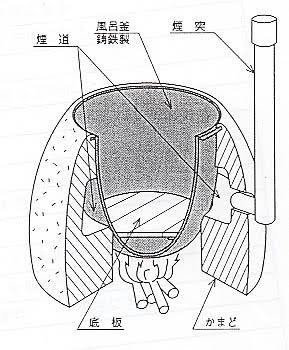

家の中にこうしたものがあるんですけど何だかわかりますか?

ヒント!

「火の用心」って書いてあります!

お風呂+火=???

そう!五右衛門風呂なんです!

http://www.idaya.co.jp/go/tokutyou.htmより

風呂の釜に直接火を当てて、お湯を沸かす原始的な方法のお風呂なんです!!

こんな感じで火を炊いていきます

ここでポイントなのが「火を起こしすぎないこと」

目安はお風呂の水からポコポコって泡が出てきた時に火のピークを持ってくる

という絶妙すぎる火加減が必要です…

(ちなみに何回も失敗してます)

(本当に難しい)

(火の近くの方が暖かいまである)

(でも服はしっかり薫製される)

初日のお風呂はめちゃくちゃ熱かったです☀️

↑こんな感じで熱くて入れないくらいです🍀

でもガスや電気が普及していなかった時代はこうした方法を使って、お風呂に入っていたんだなって思うと、ボタン一つで、湯沸かしや追い炊きができるようになった技術のありがたみを感じましたね

お風呂が終われば遂に一日目も終わるかと思いきやまだあるんです!!!

(長すぎる)

なんとこの古民家には布団がないんです!!!!!!

寝袋で寝ました!!!

寒いのに!!!

初寝袋が室内という少し残念な思いはありましたが、僕は壁が比較的しっかりしている部屋で、しかも柔らかいソファーベッド+持参の毛布で寝られたので快適でした

でも他の子は外とほぼ変わらない温度の部屋で、寝苦しい簡易ベッドで、寝袋オンリーで寝ていたようです

そのため朝方の冷え込みで眠れず、6時くらいに起きてしまったと…

ほんと一人だけいい思いしてごめんね…

そんなこんなで一日目終了です!

都会を見慣れた彼女たちにとって、衝撃的だった長野の実態

死にかけた山道

暖かい大人たちに寒い夜

次は二日目です!

4.2日目・・漆喰塗り名人との出会い👀

二日目の朝になりました

みなさん起きたらまず何をしますか?

それか何をするのが理想だと思います?

顔を洗う、朝ごはんを食べる、男性なら髭を剃ったり、女性ならお化粧したりしますよね

でも僕らはせっかく早く起きたけど(前章後半の寝袋のところ参照)朝ごはんには少し早かったので

外を探索してみることにしました!

朝はいつもバタバタしてて、中々外をゆっくり歩く時間なんて無いですよね😅

ウォーキングとかランニングを朝にやってる人本当に尊敬します…

冬って木が裸で茶色っぽい風景になりがちだと思うんですけど、雪の間から見えるまっすぐな木を見ると「冬を越している」力強さを感じました

👆この滝の真ん中凍ってるんですよ!もっと気温が低くなれば全部凍るだとか(驚)

普段見ることのない風景を見ると新鮮だし、非日常を感じますね

自然って自分と比べたらやっぱり大きいし、昔の人が神様が宿ってるんじゃないかって思ったのも納得できます

山を見ることと、家族にしゃべることの二つだけでストレスフリーになってたんだろうと感じましたね

ということは一家に一つ山があればストレスフリー社会の完成!?

という冗談は置いといて、リラックス効果のある自然に囲まれたところって素晴らしかったです👍

そのあと朝ごはんを食べて、いよいよ作業が始まりました!

今回古民家で行った活動は

壁の漆喰塗り

です!

学んだこと全てを書き残しておきたいので、とっても細かく説明します😆

これを読めば誰でも漆喰塗りができるかも??

ところで

みなさん「漆喰」って知っていますか?

漆喰とは

消石灰(水酸化カルシウム)を主原料とした塗り壁材です。

消石灰(水酸化カルシウム)とは、石灰石を焼いて水を加えたもので、学校のグラウンドとかに引いてある白い線とかも消石灰です。この消石灰に糊(のり)やスサなどの繋ぎを加えて、水で練ったものが漆喰です。

漆喰の効果

漆喰の主原料である消石灰は、二酸化炭素を吸収することで徐々に石灰石へと戻り固まっていきます。

→呼吸する

漆喰壁が呼吸をすることで、冬場の「乾燥」や夏場の「湿気」を防ぐ効果が期待できるのも魅力です。調湿機能に優れた漆喰壁は、年間通じてお部屋の湿度を快適に調整してくれます。

→快適な湿度

また漆喰は、古くからお城や武家屋敷の壁によく使われていました。高い明光性を持つ漆喰は、月の光に反射する白壁で防犯対策、燃えない壁材の為、防火対策にも使われてきたといわれています。

→少ない照明で明るい部屋

→防火対策

シックハウス症候群予防

シックハウス症候群とは、壁紙に使用されている接着材料や家具などから揮発されるホルムアルデヒドという物質が体内に入り込むことで、アレルギー反応などを起こす病気です。

漆喰はこのホルムアルデヒドを吸着し、再放出しない壁材です。漆喰は、お住まいになられる方に優しい住居空間を生み出してくれます。

漆喰うま~くヌレ~ル 公式サイトより

つまり漆喰は昔から使われてる素材で健康にも、部屋の快適さにも、電気代の節約にも役立つ!

しかしデメリットがあるんです…

後述しますが漆喰の粉から水と合わせて練るのに結構力いるんです💦

壁一面に塗るにも集中力とある程度の力が必要なので、小さい子とかが簡単に塗れるものではないんじゃないかなって思いました…

そして、今回お世話になったのがこの漆喰塗り名人(仮名)です!

サッサッサって感じで、壁に塗る姿が印象的で、名人のやったとこと、僕らのやったとこの完成度が違いすぎて尊敬しました

例えるなら

赤ちゃんの肌と思春期のにきび肌くらい

の出来栄えの差でしたね😢

でも!名人のおかげで角度とか、漆喰を乗せる量とかたくさん教えてもらいました👍

それでは実際の写真に合わせて行程を説明しますね!

ステップ1

漆喰の粉と水を合わせて練る

↗️この鍬でこねこね、こねこねしていくと小学校とかで使った粘土くらいの柔らかさになります

水の量が少ないと固くて、水を多くするとどろどろになって塗りにくいし、重いです…

大学生がやってもかなりの重労働でした💦

ステップ2

コテに乗せる

練った漆喰をコテの裏の端の方に少し取ります

全体に載せすぎると分厚くなりすぎたり、均等に伸ばせなくなっちゃうので注意です!!

ステップ3

壁に塗る

(これは上から見た図になります)

コテと壁の間の角度を10°くらいにして伸ばすのがコツ!

*全部くっつけてしまうとコテを壁から離す時に塗った漆喰が剥がれてしまいます!

力を入れると薄くなって、力を抜くと厚くなるのでちょうどいい力加減が必要です🙆

そして壁からコテを離すときは滑らかにスッと流しながら離すと跡がつきにくい!

これが漆喰塗りの工程です!作業中はステップ1~3までを繰り返して壁一面に塗ります❗

before↓

after↓

白くて部屋の中が明るくなる感じがしますよね🍀

将来のマイホームに漆喰壁はありよりのあり!

しかも!この日!

新聞の取材が来たんです!!!

長野県で最も読まれている(だろう)信濃毎日新聞さんが古民家についてと僕たち大学生のことを取材して、翌朝の記事にしていただきました

↑この「古民家研修」っていう見出しがある記事です

始めて取材されましたし、作業中にも色々話させて頂いてとても楽しかったし、新聞記者さんの仕事を間近で見れて良かったです

びっくりしたのはノートの書き方(速筆ってやつ?)と、午後4時くらいに帰って、翌朝の新聞に間に合わせる書く速さですね

二日間を終えて

これで前編の一日目~二日目を終わります!

いかがだったでしょうか!?

個人的にはすごく長くなりすぎたという反省があるのでもう少しコンパクトにできたらなと思っております❗

小川村での生活、漆喰塗り、取材など盛りだくさんでしたね!

後編も濃い内容になると思いますので、どうぞお楽しみに‼️

いいなと思ったら応援しよう!