【世界もココロもグラデーションでできている】43 「着物を着る時の装飾小物のひみつ」⑱

こんにちは 八彩理絵子です。

今回は「着物を着る時の装飾小物」に ついてのお話しです。

着物を着るとなるとやっぱり「たいへんそう」 とか、「面倒そう」とか思いますよね。

そうなんです。着付けるとなると、 けっこういろいろな小物が必要になります。

しかし、今ではレンタルですべて揃います ので心配いりません。そこから挑戦してみる のもいいかと思います。

ここでは装飾小物についてお話しします。

【半襟】(はんえり) 襟元を飾り、着物の汚れを防ぎます。

様々な色や柄の物がありますね。

【帯揚げ】 帯枕のひもを隠し、帯の上を飾るものです。 縮緬か綸子のものが主流です。

帯揚げは、結び方によって着物の印象を 大きく変えます。基本は「本結び」という 結び方になりますが、いつもと変わった アレンジを取り入れてみるのも楽しそうです。

いろいろなアレンジがありますね。

【帯締め】 帯の形状を固定するための、紐状のものです。 平たく組んであるもの、丸く組んで あるものがあります。

結び方もたくさんあります。

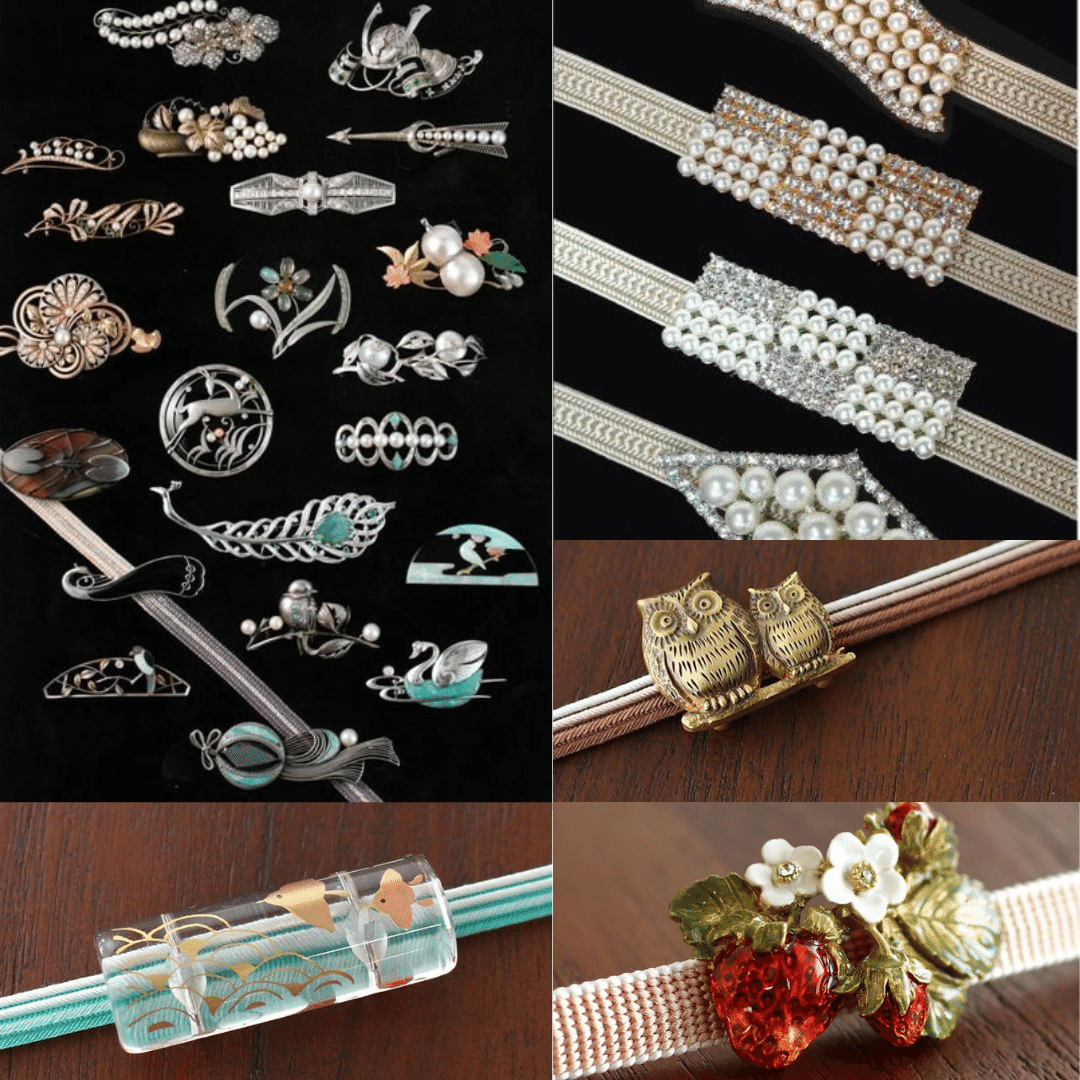

【帯留め】 帯留めとは主に帯締めと合わせて使う、 帯の装飾品です。ベルトのバックルのような 役割の、帯結びを固定するための実用品です。

どれにしようかな?ワクワクしますね。

【簪(かんざし)・髪飾り】

【着物根付(ねつけ)】

着物の帯から紐でぶら下がっている ストラップのような飾りです。 ぶらとも言われ、ある意味一番身近な 和のアクセサリーです。 元々は実用品としての色合いが濃い

アイテムです。

素敵✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

可愛い♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

ワクワクが止まりません。

記事を書いていてずっと興奮状態です。

1枚の着物に帯・帯締め・帯揚げ・飾り

選ぶだけではなく、結び方も工夫次第! 組み合わせは無限に広がるでしょう。

「色」の組み合わせ「柄」の組み合わせ 「素材」の組み合わせ

「お洒落な人は絶対着物好きでしょ!」

というセリフを最近聞きました♡

ということは・・・

着物好きな私ってお洒落ってこと?(笑)

ここまで読んでいただき ありがとうございました。

次回は「着物のバックと履物のひみつ」 他についてお話ししたいと思います。

そして今日の伝統色は「晒柿」(されがき)

木晒(きざら)しのまま熟しきり、渋味が薄れて 甘くなった柿の実の黄みの強いしっとりとした 橙色。じっくり熟した柿は赤みが増しますが、 この赤みはそこまで強くもありません。 そのため、柿色に染めた布や紙を水や日光に 晒して薄くなった色合いを指すとの解釈も できそうです。

また、江戸時代の元禄期あたりに染色名として 晒柿が登場しますが、その後「洒落柿」 (しゃれがき)という色名が多くなります。 晒柿を「しゃれがき」と読むこともあり、 江戸中期に晒柿をもとにした新しい染色が現れ 洒落柿に変わったとする説も。 江戸っ子の言葉に対する豊かな遊び心が 垣間見える色名です。

最後まで読んでくださり ありがとうございます。

大切なお時間をありがとうございました。