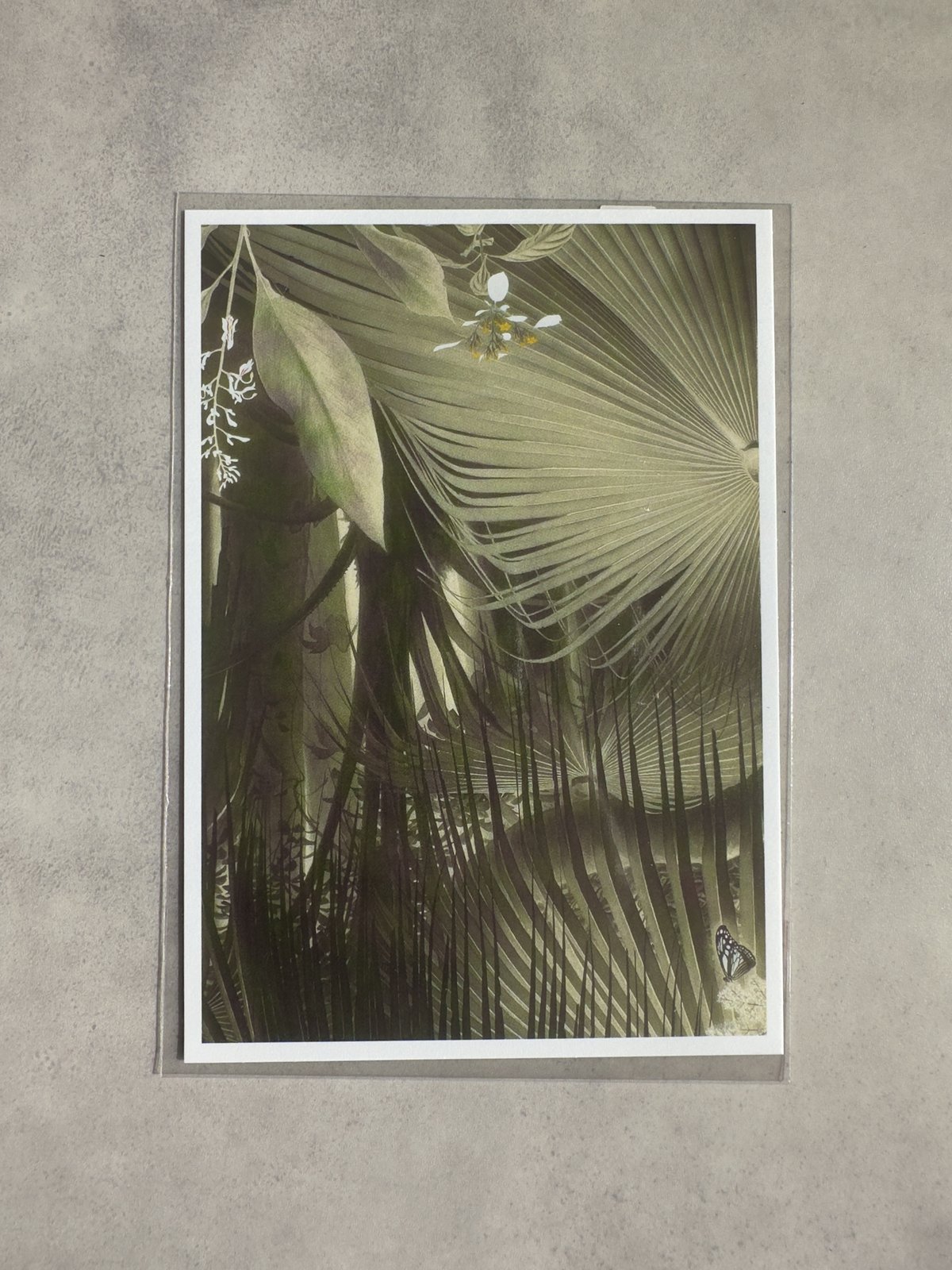

僕は『己の道』を歩めているだろうか?/田中一村展/東京都美術館

奄美に行ったことはない。

だから、『奄美』というワードから僕が想起する情景や香りや空気は良い意味での偏見。

いわゆる南国-THE NANGOKU-。

幸せというか陽気というか平和というか、つまりは楽園の象徴のようなあたたかさ、情調だ。

奄美がルーツの仕事仲間や友人がいるけれど、

多分にもれず彼らも温厚で、サーファーだったり盛り上げ隊長キャラだったりと、そのイメージを見事に裏切らない。

奄美はやはり僕の中でピースフルな楽園だ。

さて田中一村。

自ら、

『閻魔大王への土産品』

と語って描いていたというこの画家の終焉の地が、その奄美。

没後に日の目を浴びた画家??

みたいなものが、僕の乏しい、また教科書的な知識の中での一村だった。

そんな固定概念と作品における色づかい、繊細とダイナミズムの狭間で静かな爆発を生むような、『自然』という一見静謐なモチーフの中に一種の狂騒を潜ませているようなその作風からして、一村は僕の中の『奄美感』とは遠い人物だった。

(例えばマティスやゴーギャンやホックニー、温暖な場所にその活動場所を構えた画家の作品の多くは、ピースフルとまではいかなくともある種の平穏の匂いを宿している。)

東京で生まれ、神童と呼ばれ、

7歳ですでに天才的な山水画を描き、

(これはぜひ本物を観てほしい⋯⋯)

芸大を2ヶ月で退学し、

審査に不服を抱いて入選を断ったり、

画壇とうまく付き合えなかったり⋯⋯

と、今風に言えばかなり『尖っている』一村。

そんな画家が人生の最後を過ごし、代表作を残した場所。

回顧展の言葉を借りれば、50歳にして辿り着いた「己の道」。

奄美はきっと、本当に素敵な場所なのだろう。

『己の道』

この言葉と、一村が描く奄美の風景に、僕は強く心を動かされた。

俺は己の道を歩めているだろうか?

奄美から知り合いに宛てた葉書で、一村は以下のようなことを書いている。

『自分の人生の中で、3年間もお金の心配をせずに絵に没頭できることはなかった。これほど素晴らしいことはない。』

(うろ覚えなので違ったらすみません)

しかし、一村はその後絵を描くお金に困ると、62歳にして再び工場で働いて画材費を捻出し、ひたすらまた作品に没頭している。

このスピリットが俺にあるだろうか?

いや……

毎日働いている。

(体感で言えば……)12月31日の午後から1月1日の午後までの長期休暇以外は毎日何かしら仕事をしているし笑、謎の身体の痛みと眠りの薄さとはもう数十年間友人関係にある。

でもそんなものとは何かが違う。。。

もちろん、清貧やある種のストイシズムみたいなものが全て正義というわけではないだろう。

人はそれぞれ違うし、時代もまた違う。

自分で選んだものが、答えのない人生における唯一の答えだと思う。

けれど僕は欲張りで、一村のような、僕が素晴らしいと思う古今東西の偉人、芸術家、身内たちのような、力強い生き方に憧れているのだ。

色々なものを守りたいし、多くのものを離したくない。

寒い日は暖かい場所に、暑い日は涼しい場所にいたく、手に入れたいモノもたくさんある。

そのくせに、のうのうと生きているくせに、一方では彼らのような、ドラマチックな才能を求めているのだ。

そんな自分が、戦争に憧れている若者、みたいな愚かな人間に思えてくる。

想像力がまるで足りていない。

あまり人を嫌いにならない僕が最も嫌悪する類の『想像力のない人』。

自分も結局そんな人間に思えてきてガッカリする。

俺は己の道を歩めているのだろうか?

芸術家に限らず、本物のプロフェッショナルに触れると、自分の甘さ、弱さを思い知る。

打ちのめされる。

自分なぞ到底及ばないアリのような存在に思えてくる。

(アリさんごめんなさい、あくまで比喩です。大小という観点で解釈していただければ)

これもうろ覚えだけれど、一村は葉書の中で以下のようなことも書いている。

『3年で絵を打ち切ったのは、インフレ攻勢に私の芸術生活は敗北したのだ。笑ってください。』

(これもうろ覚えです、ご了承ください)

これほど魅力的な人がいるだろうか。

一村は、きっと奄美で己の道を歩くことを楽しんでいたのだろう。

『己の道』

僕もそれを楽しみたい。

楽しめる道を歩きたい。

清貧だのストイックだの偏ってるだのという世間の定義なんて放っておいて、僕は僕なりの『己の道』を行くために、残りの人生を楽しみながら歩んでいきたい。

僕も探そう。

一村にとっての奄美のような場所を。

例え心の中にでも。

そんな、高揚を得るために行った美術館で、ボッコボコに打ちのめされた2024年秋。

笑ってください。

何も言えなくて、秋。

らっしゃい