【吹奏楽曲解説】神話とモンスター(P.スパーク)

いつの間にかコンクールシーズンということで、各種SNSなどでもコンクールの情報が流れてくる時期になりました。

その中でフィリップ・スパーク作曲の『神話とモンスター(神話と幻獣)』というずいぶんと珍しい楽曲を取り上げる団体の情報が流れてきたので、今回はこの楽曲の紹介をしようと思います。

■参考音源

ケヴィン・プライス(Kevin Price)指揮/グラスゴー・ウィンド・バンド(Glasgow Wind Band)による演奏

※演奏日時不明。アップロードされた日時から推測するに、2012年6月9日の初演時の演奏でしょうか?

■作品について

原題:Of Myths and Monsters: An Outrage for Concert Band

邦題:神話とモンスター(他にも「神話と幻獣」などと記載する場合あり)〜コンサートバンドのためのアウトレイジ

作曲:フィリップ・スパーク(Philip Sparke)

時間:約21分(第1楽章:約6分、第2楽章:約7分、第3楽章:約8分)

難易度:6

出版:Anglo Music

初演:2012年6月9日 ケヴィン・プライス(Kevin Price)指揮/グラスゴー・ウィンド・バンド(Glasgow Wind Band)により世界初演

曲の原題は“Of Myths and Monsters”なので、直訳すると『神話と怪物』ですね。

日本語のサイトだと『神話とモンスター』という邦題を付けて紹介しているのが多数派のようなので、今回はこれに倣って『神話とモンスター』というタイトルで楽曲の解説を行っていきます。

『神話と幻獣』というタイトルで紹介しているページもありますが、意訳しすぎな気もするので個人的にはシンプルに『神話とモンスター』や『神話と怪物』のタイトルが好みです。

サブタイトルには“An Outrage for Concert Band”とあり、そのまま日本語に直すと“コンサートバンドのためのアウトレイジ”となります。

アウトレイジという単語は「暴力」「激怒」という意味がありますが、スパーク自身の楽曲解説(以下)を読んでもこのサブタイトルに適した意味が分からなかったので、ここは訳さず日本語に直すだけに留めています。

The subtitle – An Outrage for Concert Band – was chosen because the myths were used only as an initial inspiration for each movement, which were allowed to then find their own musical course.

------------

※上記をDeepL翻訳にて機械翻訳

副題に「コンサート・バンドのための暴挙」とあるのは、神話は各楽章の最初のインスピレーションとしてのみ使われ、その後は各楽章が独自の音楽的道筋を見出すことを許されているからである。

『神話とモンスター』は2012年にグラスゴー・ウィンド・バンド(指揮者ケヴィン・プライス)の創立40周年を記念して委嘱され、同年6月9日にグラスゴーのスコットランド王立音楽院で世界初演されました。

グラスゴー・ウィンド・バンドはイギリスのスコットランド南西部に位置する都市であるグラスゴーの市民バンドです。

全英コンサート・バンド・フェスティバル(The National Concert Band Festival:NCBF)などにも出場しており、精力的に活動しているバンドです。

スパークはグラスゴー・ウィンド・バンドが2010年にNCBFで『宇宙の音楽(Music of the Spheres)』を演奏したことに関連して、この40周年記念委嘱作品でも「宇宙」というテーマで作曲を考えていたそうです。

当初はさまざまな楽章の題材として星座を取り上げることを検討していましたが、星座の多くはギリシャ神話の登場人物にちなんで名付けられていることに気がつき、そこから神話の裏にある物語を調べることになり、それをベースに『神話とモンスター』という楽曲を作曲することに決めたとのこと。

以下、楽章ごとの解説です。

・第1楽章:レルネーのヒュドラの死(Death of the Lernaean Hydra )

レルネー、ヒュドラと見慣れない単語が並んでいますがどちらもギリシャ神話で出てくる単語です。レルネーは地名、ヒュドラは水蛇の怪物を示しています。星座ではうみへび座がヒュドラを示すそうです。

(Wikipediaより引用)

この楽章はギリシャ神話の英雄ヘラクレスによる「十二の功業」の中の2つ目の勤めである”レルネーの沼に住み着く水蛇(ヒュドラ)退治”のエピソードがモチーフになっています。

ギリシャ神話の内容自体は以下が簡潔にまとまっているので理解しやすいかと思います。

この楽章は木管楽器とヴィブラフォンの不気味な16分音符の分散和音と、その上で奏でられる金管楽器の旋律によって印象的に始まります。グロテスクでおどろおどろしい印象の木管楽器のフレーズは水蛇の怪物ヒュドラを描写しています。

(Wikipediaより引用)

木管楽器の不気味なフレーズが落ち着くと、ファゴット2重奏のフレーズが続きます。このファゴットデュオの部分は「1本切ったら2本生える」というヒュドラの首が生えてくる様子を表しています。ファゴットから始まったフレーズはその後オーボエや金管楽器にも受け継がれ拡大していきます。

このあたり、切っても切っても生えてくるヒュドラの首がうまく表現されていて非常に恐ろしい場面です。

恐ろしい雰囲気が一度落ち着くとクラリネットやピアノの6連符を伴奏にトランペットなどの息の長いフレーズが始まります。旋律を奏でるトランペットや合いの手を入れているトロンボーンはいずれもカップ・ミュートをしており籠った暗い音色のため、どこか不吉な雰囲気の音楽で進んでいきます。

音楽が盛り上がると1楽章の前半部分のヒュドラのフレーズも同時に奏でられカオスな雰囲気になります。このあたりは英雄ヘラクレスとヒュドラの戦いの様子を表しており、金管楽器の鋭く突き刺すような和音が響き、英雄ヘラクレスがヒュドラを倒した様子が描写されています。

(Wikipediaより引用)

英雄ヘラクレスは何度も再生するヒュドラの首の上に巨大な岩を落として倒した、とされています。1楽章は岩の下敷きになりゆっくりと死に絶えるヒュドラを表したような描写で閉じられます。

・第2楽章:カシオペアの自慢(The Boast of Cassiopeia)

第2楽章でモチーフになっている星座とギリシャ神話のエピソードはカシオペア座の由来となったエチオピアの王妃カシオペアです。「カッシオペイア」とも書くそうですがここではカシオペアで統一します。

カシオペアのエピソードはネットで調べるといくつも出てきますが、簡単にまとめると以下のようなものです。

カシオペアが娘アンドロメダが海の妖精ネレイド(海の神ポセイドンの孫娘)より美しいと自慢する

海の神ポセイドンの耳に入りポセイドンが激怒し、カシオペアの王国に海の怪物ケートスを送り込む。

カシオペアは娘アンドロメダを岩に鎖で繋いで怪物の生贄に捧げることでポセイドンの怒りを沈めようとする。

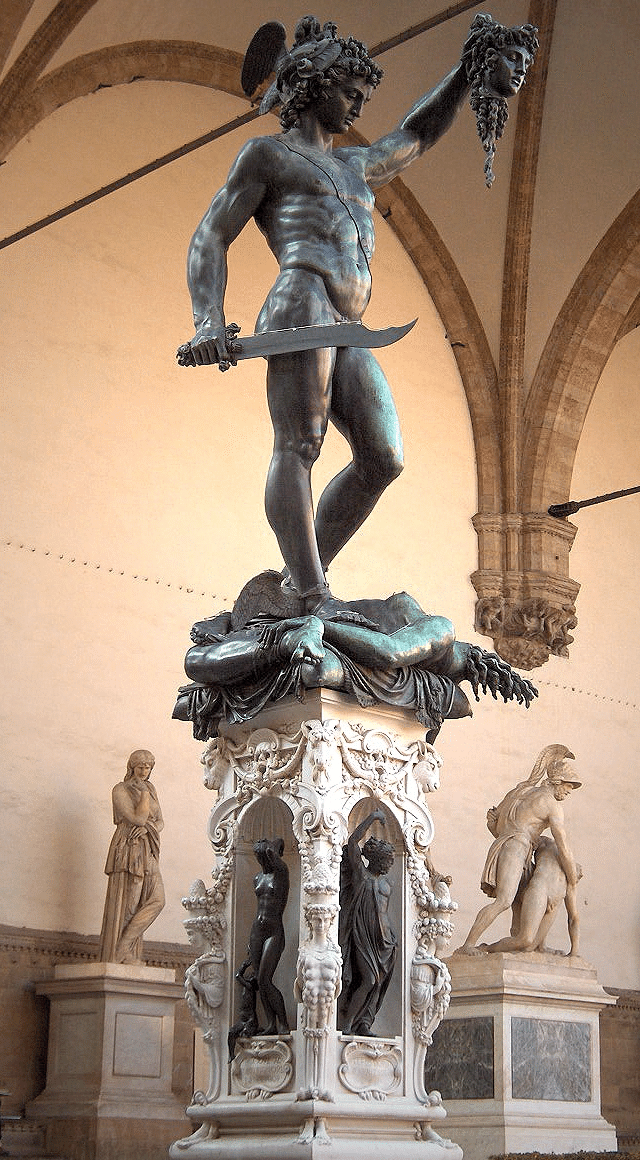

英雄ペルセウスが現れ海の怪物ケートスを倒しアンドロメダを助ける。めでたしめでたし。

英雄ペルセウスというとこの後に有名な「メドゥーサの首」のエピソードがあるのですが、この楽章で取り上げられているのはアンドロメダを救助する部分までです。

(Wikipediaより引用)

第1楽章の雰囲気とは打って変わって第2楽章はオシャレなブルース風の音楽で始まります。

王妃カシオペアを表したアルトサックスのソロが奏でられますが、このソロが実に鼻につく感じで、カシオペアの嫌〜な感じがうまく表現されていますよね。笑

ブルース風の音楽が盛り上がって一度落ち着くと、中間部でファンファーレが奏でられ金管楽器主体の激しい音楽が続きます。これは英雄ペルセウスの登場とそれに続く海の怪物ケートスとの戦いを描いています。

(Wikipediaより引用)

激しい場面が収まるとオーボエとイングリッシュ・ホルンの穏やかなソロに導かれて優しいメロディーの後半部の音楽が奏でられます。

この場面は英雄ペルセウスとアンドロメダの愛を象徴している音楽ですが、すぐに激しい雰囲気となり最後は冒頭のブルースの雰囲気が悲しい雰囲気で戻ってきます。

実はカシオペアのエピソードの「英雄ペルセウスが現れ海の怪物ケートスを倒しアンドロメダを助ける」の後には続きがあり、「娘に酷いことをしたカシオペアは海の神ポセイドンに罰せられ、椅子に縛られ天に投げ出され夜空を永遠に巡る星になる」というエピソードが続きます。

第2楽章の終盤で激しい音楽が差し込まれ、冒頭のブルース風の音楽が悲しげな雰囲気で戻ってきて謎が残るような終わり方をするのは、最終的に罰せられたカシオペアを描写しているのだと個人的には思います。

・第3楽章:オリオンとペガサスの飛行(Orion and the Flight of Pegasus)

第3楽章はギリシャ神話の中身にはほとんど触れられず、狩人オリオンのエピソードと、鳥の翼をもち空を飛ぶことができる馬(伝説の生物)であるペガサスのエピソードから間接的に音楽的インスピレーションを得て作曲されています。

(Wikipediaより引用)

第3楽章の冒頭は金管楽器のファンファーレが奏でられ、それに続いてテンポが速く軽快な6/8拍子の音楽が奏でられますが、このファンファーレ〜6/8拍子の音楽が狩人オリオンのテーマを表現しています。

ペガサスのテーマは中間部で木管楽器によって奏でられる浮遊感のある息の長いフレーズで表現されています。

(Wikipediaより引用)

第3楽章終盤で再び狩人オリオンの音楽が再現され、勢いそのままに派手に曲が閉じられます。

■収録CD

2024年7月現在、市販されている全曲版の音源が収録されているのは以下のCDのみと思われます。なぜか新品のCDがとんでもない価格で販売されていますが、AppleMusicでも聴けるのでそちらで聴く方が良いと思います。

・クリストフ・シャイブリング指揮/ドイツ陸軍軍楽隊

『フィリップ・スパーク吹奏楽作品集19:神話と幻獣』

[Anglo Records AR 028-3]

AppleMusicのリンクは以下です。(楽章毎にトラック分けはされていません)

タッドウィンドシンフォニーが2014年に日本初演した際の音源もCD化されているものの、CDが廃盤となった今では入手困難です。流通量も多くはないので、どうしても聴きたい場合はフリマサイトやオークションサイトで気長に待つしかないですね…。

『神話とモンスター』はVol.25に収録。

上記のドイツ陸軍軍楽隊の演奏よりクオリティが高いと思われるだけに現在CDが手に入らないのは残念ですね⋯。

■最後に

今回はスパーク作品の中でもかなりマイナーな『神話とモンスター』という楽曲を紹介しました。スパーク作品だと『宇宙の音楽』や『ドラゴンの年』、『ダンス・ムーブメント』などが人気だと思いますが、これらの楽曲とは一味違う作風で新たな一面が楽しめるかと思います。

初演から10年以上経ちますが日本ではほとんど演奏されていないこの楽曲、今回コンクールで取り上げられることによって日の目を見ることとなるのか注目です。