カレイ投げ釣りパーフェクトガイド 〜PartⅦ オモリ&天秤編〜

北東北におけるカレイの投げ釣りでは、大まかに2通りの仕掛けパターンが使われている。

今回はそれそれの仕掛けに併せた、オモリや天秤の組み合わせを見てみることにしよう。

■カレイ投げ釣りのオモリ&天秤編

目次

1、仕掛けのパターン

2、吹き流し仕掛け

3、胴付き仕掛け

4、天秤の考察

1、仕掛けのパターン【狙うのは海底】

カレイは海底に棲息し、ゴカイ類などをメインのエサとして捕食している。

そのため、カレイに口を使って欲しいなら、海底からあまり離れないタナ(=レンジ)を狙うのは当然だろう。

そこで投げ釣りで広く使われている仕掛けは、

①吹き流しタイプ

②胴付きタイプ

この2パターンだろう。

それぞれ釣り場の環境(海底、根掛りの有無、ポイントまでの距離)などを考慮して、どちらかをセレクトしている人が多い。

【情報収集が大切】

そのためには釣り場の環境を把握することが大切になるが、初めて攻めてみる新規開拓ポイントでない限り、釣行時に以下のようなデータを覚えておくことが最善の方法だ。

・海底の質(砂地or岩礁or混在)

・海底の起伏(凸凹、かけ上がり、沈み根)

・遠投の必要性(ポイントまでの距離)

また、新規開拓で初のポイントに入る場合は、全く何の情報もないと釣りにならないケースも考えられる。

その対策としては、ネット、釣具店、投げ釣友などから、行きたい場所のヒントを貰うようにすれば、対応可能な仕掛けや天秤の組み合わせパターンが見えてくるだろう。

2、吹き流しタイプ実際にカレイの投げ釣りでは、こちらの吹き流しタイプを使用している人が多いかも知れない。

がまかつサイトの投げ釣り仕掛け「港カレイ」にある、分かりやすいイラストをお借りしてみた。

この仕掛けパターンは、エサが海底付近に這うようなポジションとなり、カレイの泳層にマッチしている。

特に底が砂地の場合は、仕掛けを引いた時にオモリから発生する小さな砂煙も誘いの要素になるが、その砂煙の後ろにエサ(=針)があるため、カレイが食い付きやすい状況を作り出すメリットがある。

また、フルキャストする際は天秤を介するため、付けエサに与える瞬間的なショックが吸収され、身切れを起こしにくくなっいる。

反対に、岩盤や沈み根があるポイントでは、仕掛けのみならず天秤自体が根掛りするリスクも同時に抱えていると覚えておきたい。

この吹き流しパターンの仕掛けに適した天秤については、後述するのでそちらを見て頂きたい。

3、胴突タイプ次に胴突タイプだが、こちらは仕掛けの1番下にオモリがあるパターン。

また分かりやすい、がまかつ「スーパー遠投カレイ改」のイラストをお借りして見てみよう。

こちらは海底で根掛りが起こりやすい岩礁交じりのポイントでその効果がアップする。

海底から少し浮いた位置にエサがあるため、潮流でユラユラと漂い、カレイにナチュラルに誘いが掛かる仕組みだ。

また、キャストする際は天秤を介さないことから、アームが受ける飛行中の空気抵抗が軽減され、飛距離アップに期待が持てる。

しかしその反面で、キャスト時の衝撃がダイレクトにエサに伝わってしまい、エサが身切れを起こしやすいデメリットがある。

従って、胴突タイプ仕掛けを使用する場合は、最初から身切れを覚悟して、1つの針に付けエサを数匹房掛けにするなどの対策が必要と思われる。

このように、仕掛けのタイプを選びで釣果に差が付く可能性もある。

そのため冒頭で述べたように、釣り場の状況や海底の根掛り頻度などの情報を、事前に収集することが大切になってくるのだ。

4、天秤の考察仕掛けのパターンを理解して頂いた上で、次に考えたいのがオモリ及び天秤だ。

投げ釣りでは、ある程度のウエイトがあるオモリを使って竿を曲げて、その反発力を利用することで、仕掛けを遠くまでキャストすることが可能になる。

天秤はその時に、狙った魚が居そうなゾーンまでエサを届け、しかも一連の投げる動作や空中で、仕掛けが回転して絡まないようにする役割を担っている。

その天秤にもいくつかのパターンがあるので、その特徴を見てみよう。

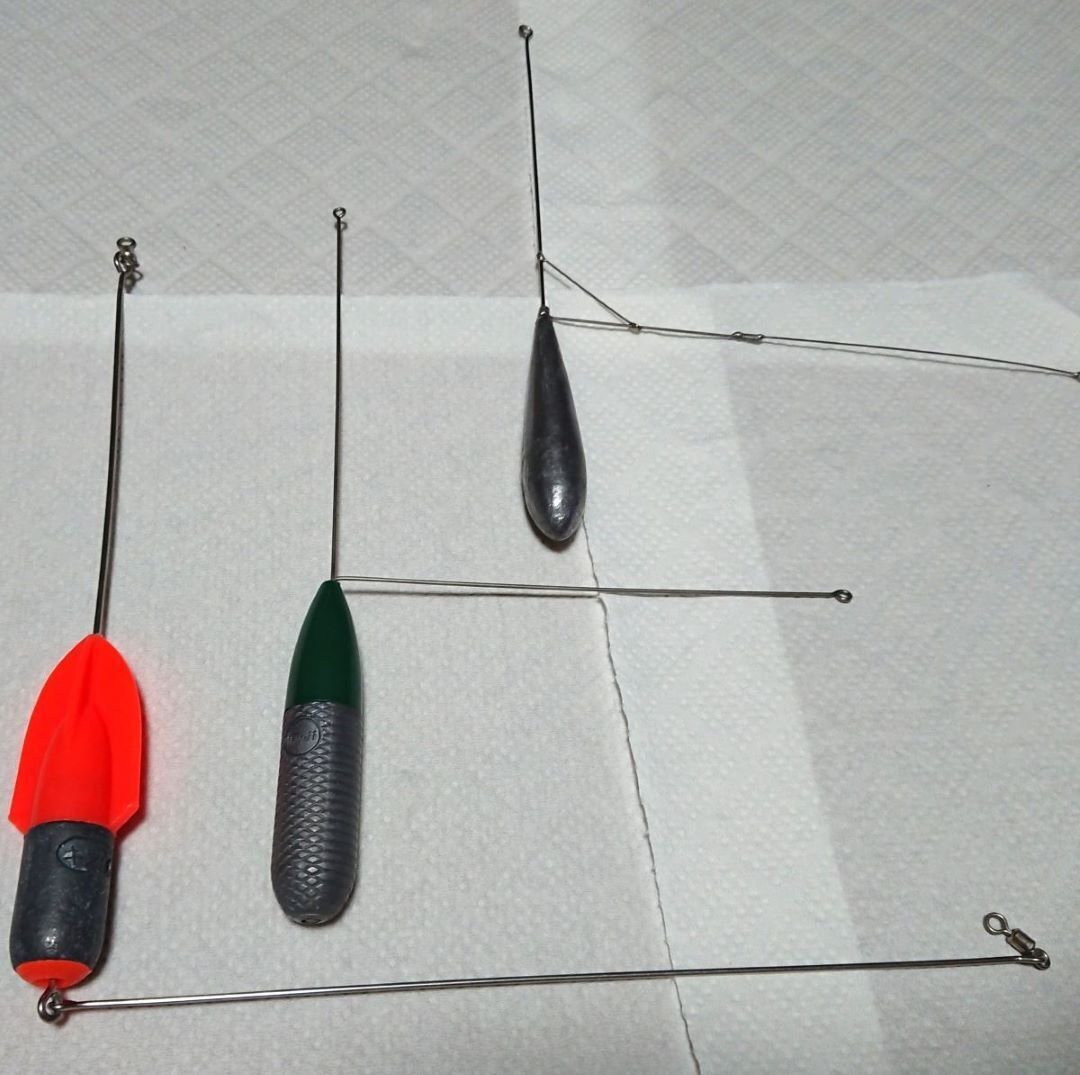

■L字型天秤

投げ釣りで最もポピュラーなのは、アームをアルファベットの「L」の形状のように、約90度の角度に開いて使用するL字型天秤だろう。

【固定型】

上の画像で言えば真ん中の「固定型」が最もシンプルで、オモリとアームに隙間やアソビがないことから、空中姿勢が安定し飛距離を出しやすい構造になっている。

また、アームがあることで、飛行中におけるチカラ糸と仕掛けの間隔が広くなり、両者間の絡みを大幅に回避させることができる。

それと同時に、この天秤にはアソビがないため、魚がエサに食い付いた時は、すぐにオモリの重さが魚に伝わって、違和感を与えてしまいやすいと言われている。

【半誘導型】

次は画像左側の赤い羽根状のプラスチックが一体化された、半誘導型と呼ばれる天秤。

こちらの特徴は、オモリが中通し状になっていて、道糸側のアーム(軸になるアーム)の長さ分だけフリーに動く(遊動する)点だ。

釣具店でよく見かけるのは、富士工業「ジェット天秤」シリーズ。

このシリーズは、仕掛けを回収する時に竿を大きく煽ると、プラスチックの羽根部分が水の抵抗を受けて上方向に浮かびやすくなり、根掛りを軽減してくれる特性を持っている。

また、魚がエサを食った際に、オモリを支点としてアームの流さ分だけ無抵抗で引っ張れることになる。

その数cmの可動距離により魚に違和感を与えないばかりか、可動範囲を超えるとオモリの負荷がハリス→針に伝わり、自動的にフッキングに至るというメリットもある。

その一方で、羽根部分に空気抵抗が発生すること、オモリが動くことなどを原因として、固定型よりも飛距離が出しにくいというデメリットもある。

【全遊動型】

こちらはL字型天秤の片側のアーム先端にあるアイが大きく設計されたもの。

下の画像のように使用するが、2つのアームアイにチカラ糸を通すことで、魚がエサに食い付いた際にオモリの重さを感じることなく、幾らでも引っ張れる構造になっている。

この全遊動天秤は、マダイや大物狙いの投げ釣りでは必須とされ、リールのドラグフリー機能を最大に活かせる相性を持った天秤だ。

この全遊動タイプは、2つのアイ間を通る部分のチカラ糸、シモリ玉、砂ズリのスイベルが空気抵抗を受けるため、固定L字型よりも飛距離は劣る。

しかし「座布団」クラスの大型カレイや、嬉しいゲストを仕留めたい人には必需品とされている。

【オリジナル天秤】

筆者の場合、それぞれの特長を「いいとこ取り」したくて、オリジナルの天秤とオモリをカスタマイズして使用している。

カレイ釣りの天秤には、1.2mm径のステンレス線を採用しているが、キス釣りには1.0mmバージョンを準備し、1年間を通した投げ釣りシーンでフル稼働させている。

オリジナル「への字型」天秤のコンセプト

①直線的でアタリが明確

②オモリ着脱可能

③適度なアーム間隔でキャスト絡みが激減

④半誘導で自動的にフッキング

⑤浮力付きオモリなら浮か上がりが早い

⑥アームの弾力で魚のパワーを吸収

⑦折り畳めてコンパクト収納が可能

この天秤の作り方は別の機会に公表するが、実釣で試したところ、カレイ釣りでもキス釣りでも釣果がアップした。

オモリの結束部分がブラブラするため、キス釣りでは「ブラ天」と呼ばれているが、アームの接触部に適切な角度を付けて曲げ加工をしている。

さらにアーム同士のアソビを解消し、感度をアップさせ空気抵抗をダウンさせるため、「仮止め釘」に使われている樹脂製のパーツを採用した。

固定型と比較すると、オモリがブラブラする分だけ飛距離は落ちるが、それに勝る感度とフッキングという「お釣り」があるため満足している。

【オリジナル天秤の副産物】

このように、自分で作った天秤や仕掛けを駆使し、狙った魚を仕留めた時の嬉しさは、何物にも代えがたい。

工夫次第で様々なバージョンを作れ、その日その時の状況だけでなく別の魚に対応できて、幅広い可能性を秘めている。

手先を動かす創造性と、イメージを具現化する想像力も磨かれ、釣果が伸びてボケ対策にもなる(笑)

これも全て、投げ釣りの奥深さが成せる技なのかも知れない…。

次回は仕掛け作りで紹介し切れなかった、集魚効果が高いと思われるパーツ類をご紹介しよう!

つづく…

いいなと思ったら応援しよう!