2020年11月27日時点でのミックス&マスタリングの結論(私的)-ミックス編

注意!

この記事の内容はとても古いです。私自身、このやり方ではもうやっていません。このやり方でやってもおそらく失敗するので、話半分に読んでください。

はじめに

以前投稿したミックス&マスタリングのやり方と今のやり方はだいぶ変わってしまったので改めて要点をメモすることにしました。

なお、ここに書いてあることは個人的なものなので全く信憑性はありんせん。また、DAWはCubaseを想定しています。

あ、ボーカルのことはわかりません。

前から何が変わったか

まずは、以前は使ってなかった三種の神器を紹介します。

・スペクトラムアナライザー

・VUメーター

・スマートフォン

この3つです。詳しくは本編で書きますが、それぞれの要点を説明しときます。

・スペクトラムアナライザー

昔は恩恵をあまり感じてなかったのですが、実はすごく重要でした。これを使って、全体の周波数分布を調べます。主に低音、中音、高音のバランスを取るのに使います。

・VUメーター

適切な音圧で書き出すにはこれが必須です。詳細は割愛しますが、音圧戦争が終わった今、爆圧音源を投稿してもたいていはサイト側で小さくされてしまいます。なので適切なラウドネスにするのに使います。

・スマートフォン

これは別に私が今までガラケーだったとかそういう話ではありません。モニター環境のひとつにスマホを取り入れたという話です。スペクトラムアナライザーの話と若干被りますが、スマホで聴くとPCで聴いたときより高音がキンキンしててビックリ! なんてことが頻発したので周波数バランスを取るのに使います。

ミックス前の準備

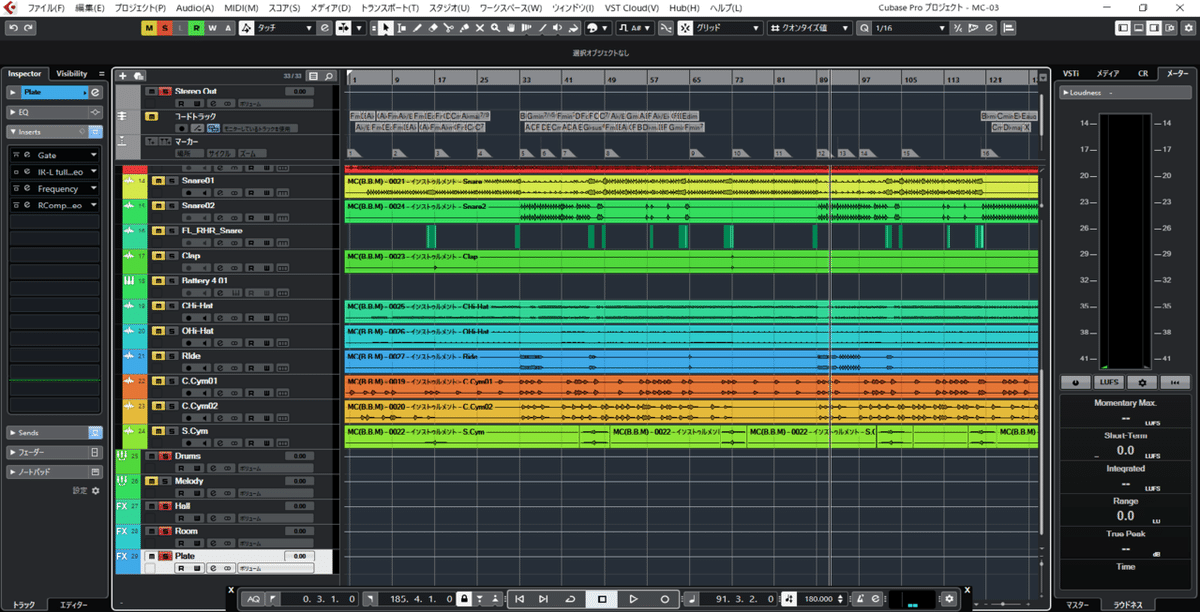

この辺は前とあまり変わってません。曲が完成したらインストゥルメントトラックを全部オーディオトラックに置き換えます。その前に、まずは全部のトラックのチャンネルEQで、ローカットを行います(チャンネルEQじゃなくてもいいですが、ローカットするだけなのでこっちの方が楽だと思います)。その際の設定は、

ドラム……48Hz以下カット

ベース……80Hz以下カット

サブベース……ローカットはしません。逆に100Hzでローパスします

その他……音源にもよるが大体200Hz以下カット

という具合です。EQを設定したら、トラック別で書き出して下さい。Cubase Elements以下ではマスターしか書き出せないので1トラックずつソロにして書き出してください。面倒ですが。

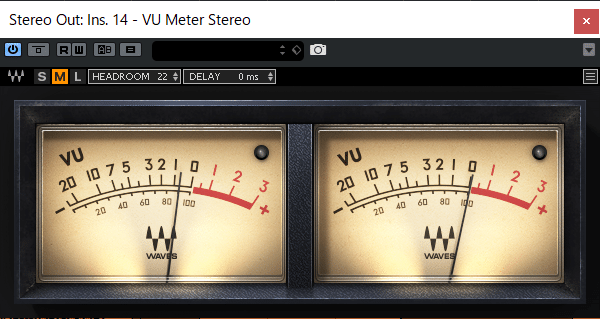

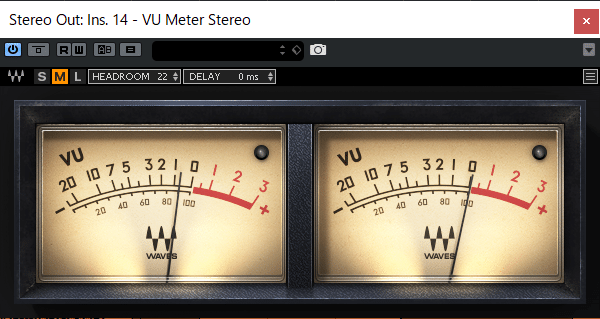

オーディオトラックに置き換えられたら、リファレンス音源を用意します。リファレンス音源は、モニター音量の調節のために使います。自分の曲と似たジャンルの音源をひとつ用意して、読み込んだらPCやオーディオインターフェイスの音量をゼロにしてください。つまりミュートのままリファレンス音源をソロにして再生させます。ここでVUメーターの登場です。

VUメーターのHEAD ROOMは自由ですが、ここでは22とします。VUメーターの詳細はここで書くよりググった方が早いのでそちらをご覧ください。そして、VUメーターの針が平均で0を指すようにリファレンス音源のフェーダーを動かします。そうしたら、モニターのミュートを解除してリファレンス音源がいい感じの音量になるまでモニター音量を上げてください(ここは個人差です)。

これで、下準備は終わりです。リファレンス音源はもう使わないので消しても大丈夫です。

ミックス開始〜キック編

ミックスはキックからはじまります。パンはセンター、音量はVUメーターの-3くらいが目安です。フェーダーを調節したら、EQをかけます。

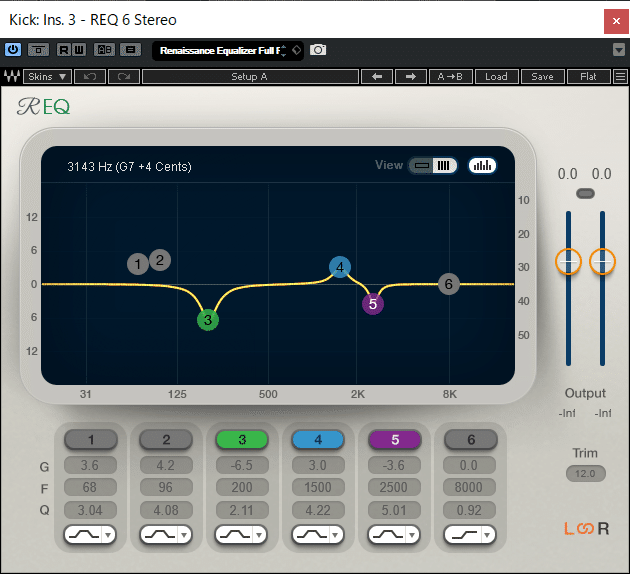

・EQ

60Hz辺りを持ち上げる

120Hz辺りを抑える

200Hz辺りを結構抑える

1.5kHz辺りを少し持ち上げる

2.5kHz辺りを少し抑える

5kHz辺りを持ち上げる

6kHz辺りを抑える

EQでは、どこかを持ち上げたらその少し先の部分を抑えるようにしています。これはキックだけに限らずEQ全般に言えるテクニックらしいですが、こうすると持ち上げた部分がより強調できるみたいです。

私はロー&ハイと中音の部分とで別のEQで処理をしています。

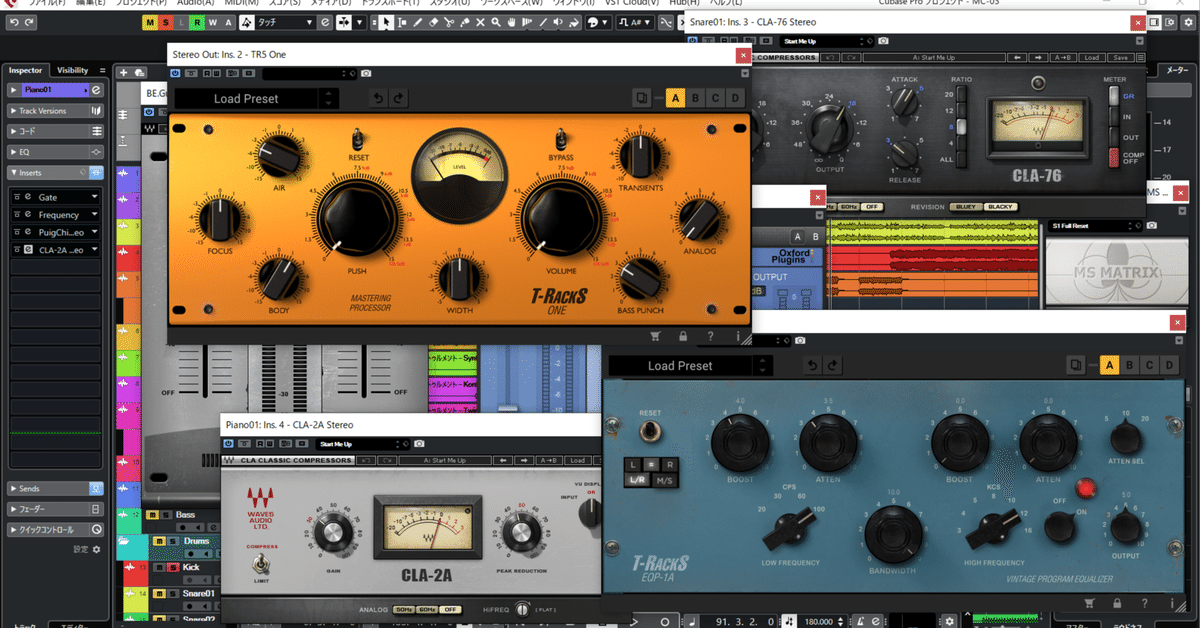

IK MultimediaのEQP-1Aを使用しています。このEQの良さは、同じ周波数でカットとブーストを同時に行えることです。

え? 相殺されて意味ないんじゃ? と思いますが、このアッテネート(カット)は指定した周波数より少し上の部分を減衰させます。なので、先程のテクニックを楽に行うことができるのです。

ここでは60kHzと5kHzをブーストしています。

他の部分のEQはWAVESのR-EQで処理しています。軽いのでサンディーおじさんでも気軽に扱えます。

後は、気休めにチャンネルEQで20Hz以下をローカットしておきましょう。

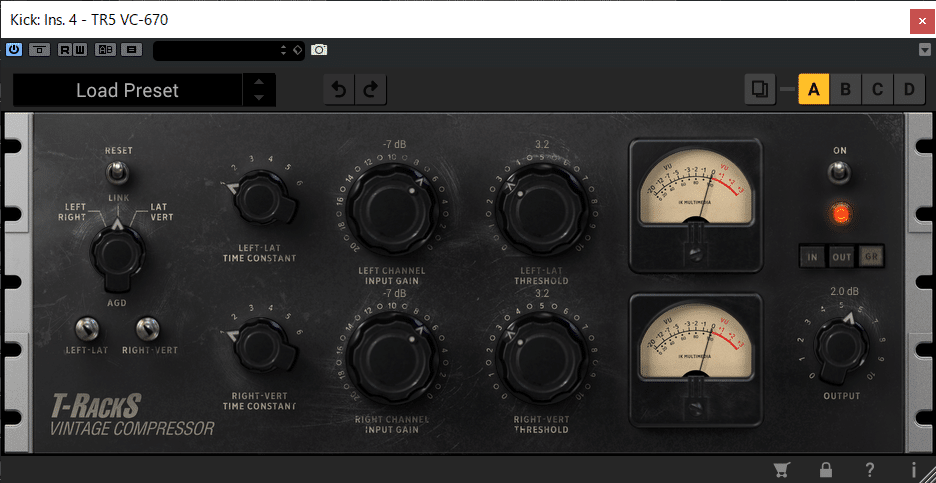

・コンプレッサー

これまたIK MultimediaのVC-670を使用しています。これは真空管(Tube)タイプのコンプレッサーです。最初はFETタイプのWAVES CLA-76にしようかと思ってたんですが、1176系のコンプはキックとあまり合わない印象だったのでこちらに変えました。また、同じFairchild 670をモデリングしたものにWAVES PuigChild 670がありますが、こちらは味付けが濃すぎたのでVC-670を選びました。

VC-670はAttackとReleaseの組み合わせを6種類から選ぶ選択方式になっています(自分で細かく指定できない)。今回は最も速いAttackとReleaseを持つ1番を選択しました。Attackが速いとアタックが強くなり、Releaseが速いと余韻が強調されます。ThresholdはGR(ゲインリダクション)が-4〜-5dbくらいにしています。Outputはコンプ適用前と後で音量が変わらないように設定してください。

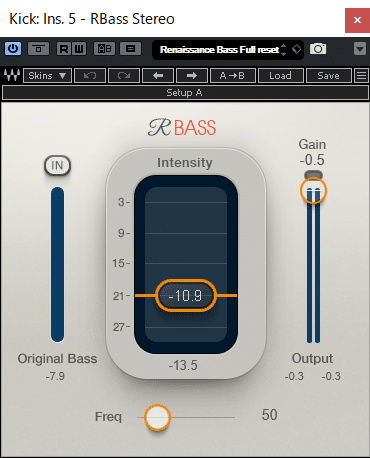

・その他

EQとコンプの他に、WAVES R-Bassを挿しています。これ使うと低音がより強調されるので便利です。

Freqは50~60辺りで、薄めにかけています。やりすぎ注意。これも適用前と後で音量差をなくすためにGainを少し下げています。

ベース

キックの次はベースです。キックとベースのバランスで曲のクオリティが大体決まってしまうくらい重要です。パンはセンター、音量はキックと合わせてVUメーターが0〜5くらいを指すようにします。

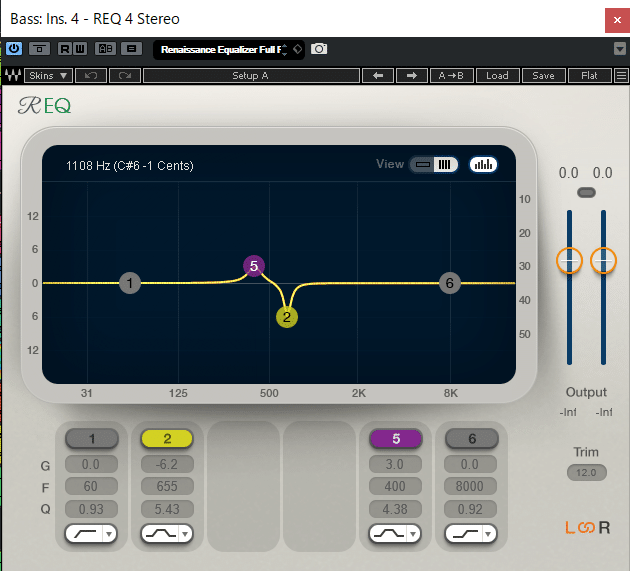

・EQ

EQP-1Aで100Hzをブースト&カット(本当は80Hzにしたいけどツマミがない……)

400Hzを少し持ち上げる

655Hzを抑える

また、画像のEQとは別に、80Hzのローカットと6kHzのローパスを入れています。

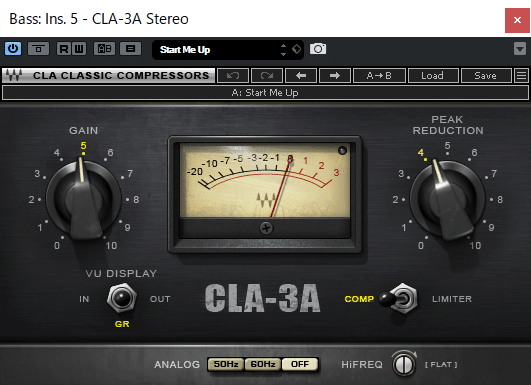

・コンプレッサー

WAVES CLA-3Aの登場です。これはオプトタイプのコンプで、自然で緩やかなかかりかたをしてくれます。Attack、Ratioは固定でReleaseはAutoです。オプトタイプのコンプのコツは、深くかけすぎないことです。GRは-2〜-3db辺りにしておきましょう。

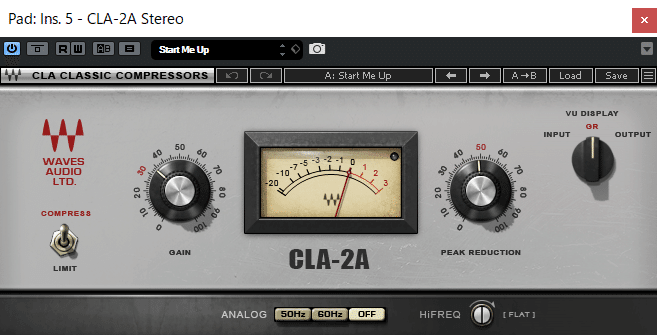

なお、同じオプトタイプのコンプにCLA-2Aがありますが、CLA-3Aの方がAttackが速いのでこちらを選びました。

・その他

キックと同様に、R-Bassを挿しています。Freqを80にしただけで、あとはキックと変わりありません。

スネアドラム

ベースの次はスネアです。スネアのクオリティはミックスの中でも最重要レベルです。パンはセンターで、音量は耳で聴いてキック&ベースとのバランスを取ってください。

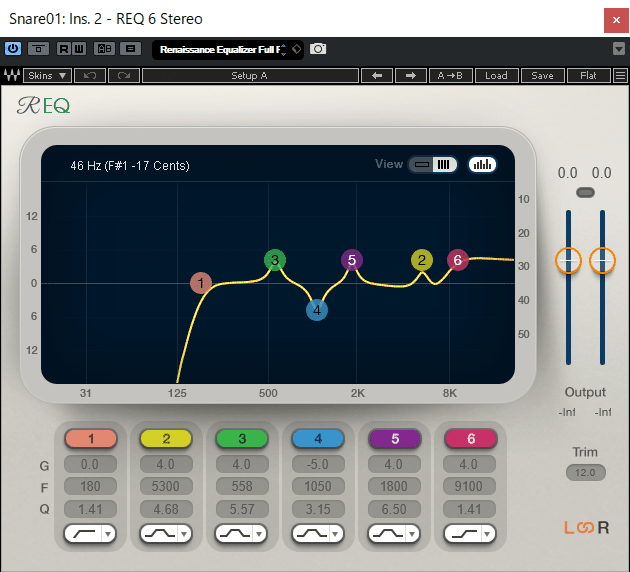

・EQ

結構弄ってます。

180Hz以下をローカット

558Hzを持ち上げる

1050Hzを抑える

1.8kHzを持ち上げる

5.3kHzを持ち上げる

9.1kHz以上をHi-Shelfで持ち上げる

今思えばこんなにブーストしなくても良かったかな? と感じます。

・コンプレッサー

WAVES CLA-76を使用しています。1176系はキックには合いませんが、スネアとは相性がいいです。

Attackは速め、Releaseはそこそこという感じにしています(1176系はツマミの数字が大きいほど速くなります)。今回はBatteryのスネア音源を使用しているので、生スネアなら余韻を強調させるためにReleaseをより速めた方がいいと思います。

AttackとReleaseの決め方ですが、まずはコンプを深くかけて、Attackは最遅、Releaseは最速からツマミを回して行っていい塩梅のところにしています。Attackはパンチが最もでるところ、Releaseは余韻が次の音にかからないくらいを意識しています。

Ratioは8です。ドラムのコンプは結構派手にかけていいような気がします。

Outputは適用前と後で音量差がないように設定します。というか、音圧をあげる目的のプラグインでなければ大体音量差をなくしたほうがいいです。あとからバイパスしたときとかに音量バランスがわけわからなくなるので。

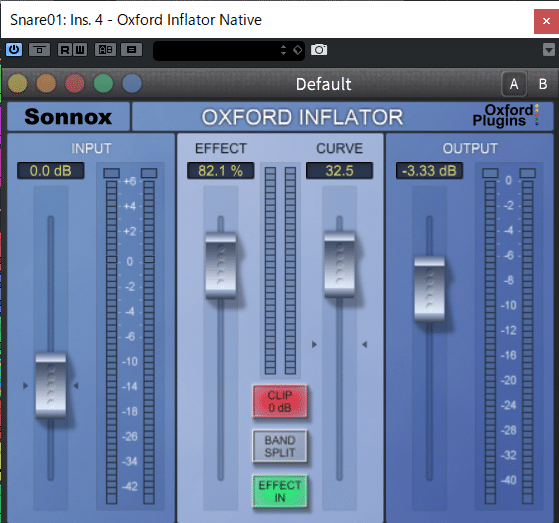

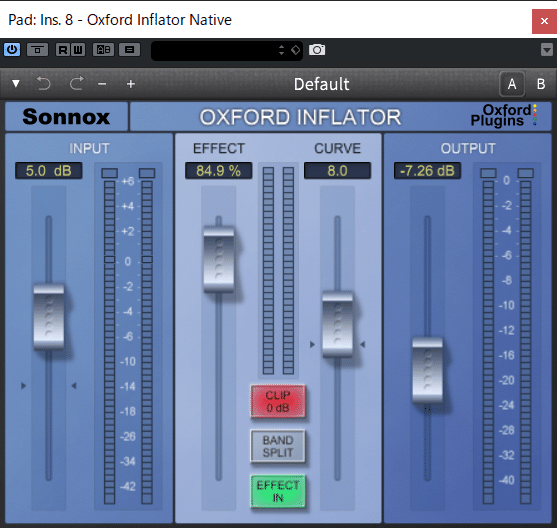

・その他

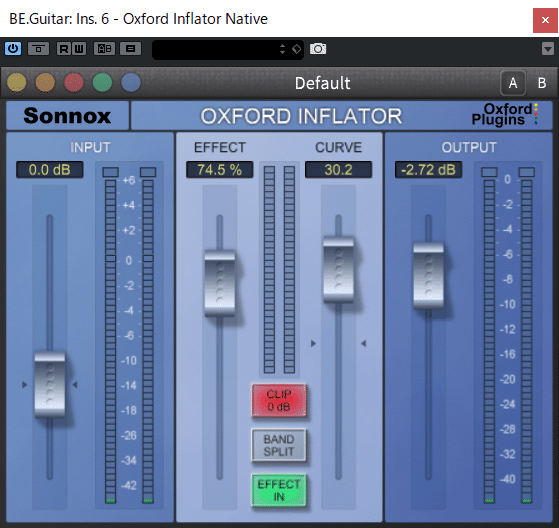

Oxford Inflatorを挿しています。これによっていい感じに音が元気になってくれます。

結構強めにかけています。適用前後の音量差をなくすのを忘れずに。

トム

トムはスネアと同じ要領で大丈夫だと思います。ただし、パンは高い方が右、低い方が左(もしくはその逆)になるようにしましょう。

ハイハット

金モノ系に入ります。ハイハットは音量控えめで、パンはLR40くらいにしましょう。最近知ったのですが、高周波な音は左右に振りすぎないほうがいいそうです。ここからはEQやコンプの詳細な設定は省略します。個人差や曲によってだいぶ違うので……

・EQ

4kHz辺りでハイパス

12.3kHz辺りを少し持ち上げる

・コンプレッサー

Attackやや遅め

Releaseやや速め

・その他

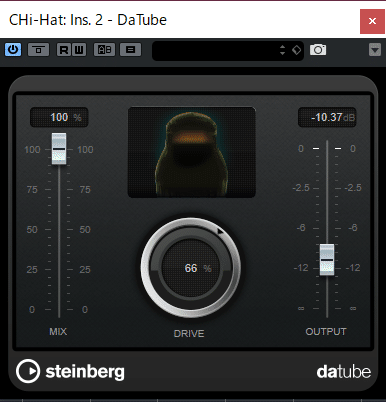

Cubase付属のDaTubeを挿しています。これで温かみを足すことができます。

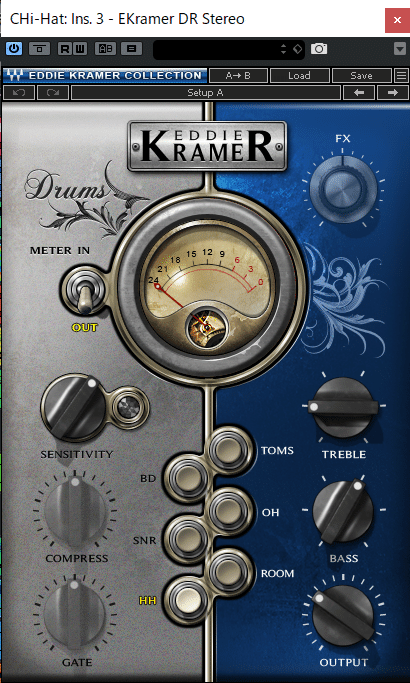

WAVES EKramer DRを挿しています。これはドラムの音をなんかいい感じにしてくれるプラグインで、昔はキックやスネアにも挿していたのですが、最近はどうにも合わない感じがしてハイハットやライドにしか挿していません。

ちなみにプラグインを挿す順番は、

DaTube

↓

EKramer DR

↓

EQ

↓

コンプ

というような感じです。

ライドシンバル

ハイハットと同じ要領でやっています。エフェクトもほぼコピペです。

クラッシュシンバル

クラッシュは曲中の重要なアクセントです。音量は出しますが、パンをLR85くらいに振るので、あまり出しすぎないように。

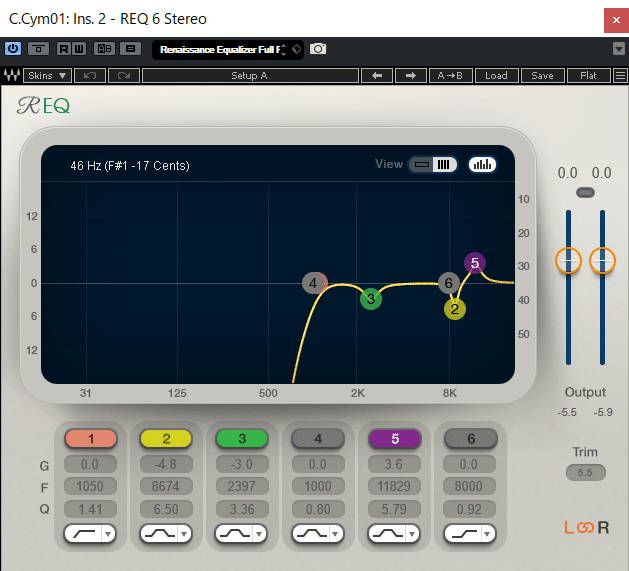

・EQ

ハイハットの設定を少しだけ弄っています。

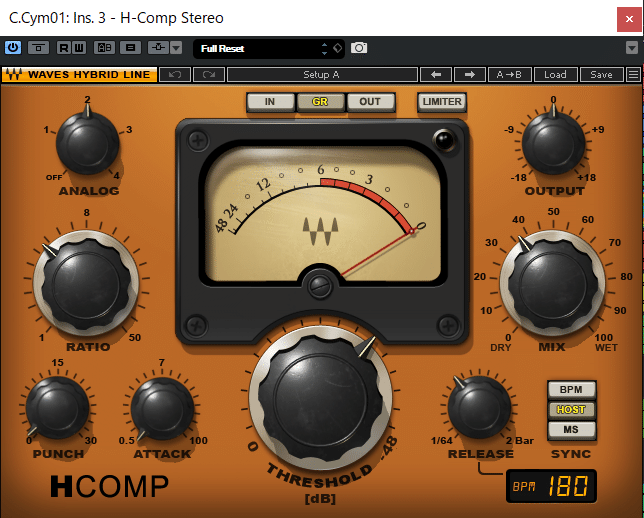

・コンプレッサー

パラレルコンプレッションをするために、WAVES H-Compを使用しています。H-CompにはMixツマミがあるので、簡単にパラレルコンプレッションをすることができます。

パラレルコンプレッションとは、コンプがかかった音とDRYの音を混ぜるコンプレッサーのかけ方です。これによってアタックのパンチ力を残したまま音を圧縮することができます。

パラレルコンプレッションをするときは、Attackは最速にしましょう(アタック部分はDRYに任せる)。Releaseは余韻を聞いて上手く調節してください。割と速めでいいと思います。Thresholdは深めにして、DRYとのバランスを取ってください。

ドラムバス

ドラムはバストラックでひとつにまとめ、そこでもコンプをかけるのをおすすめします。その方がよりまとまりが出るからです。

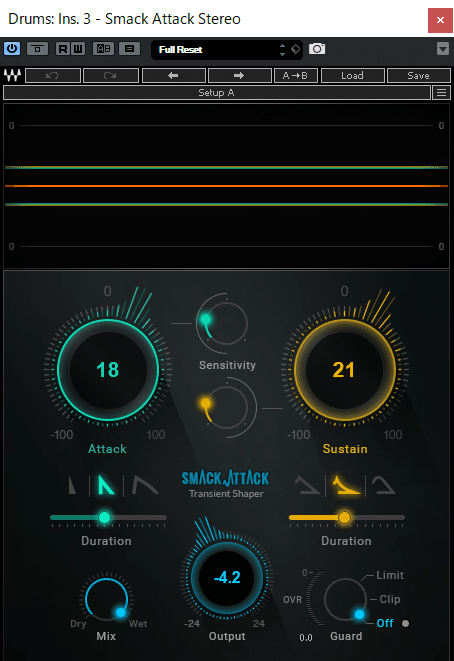

コンプレッサーとは別に、今回はWAVES Smack Attackを挿しました。

簡単にアタックや余韻を強調させることができるのでおすすめです。Sensitivityは控えめにするのがいいと思います。ここは耳で聴いてよくチェックしました。

サスペンデッドシンバル(リバースシンバル)

これはドラムではないですが、金モノ系なのでまとめておきます。音量はピーク時を目安にバランスを取ってください。

・EQ

ハイハットやクラッシュとほぼ同じです。金モノ系はEQで音作りする面もあるので、個々人で自由に設定してください。ただし、ハイパスはした方がいいと思います。

・コンプレッサー

かけません。

思考停止で全トラックにコンプを挿すとこういうところで痛い目を見ます。基本的にFX系とかダイナミックレンジが広い音はコンプをかけないほうがいいと思います。せっかくの音量差がなくなってしまうので。

以上でドラム&ベース編は終了です。

メロディー編

正直、ドラムとかギターとかはググればミックスのコツはいくらでも出てくるのですが、メロディーのシンセとかはほとんど出てこないんですよね。曲によって全く変わってくるので取り上げづらいのだとは思うのですが、ここでは敢えて全力で触れます。

まず、ミックスの順番ですが、パッドとかバッキングギターとかの伴奏よりも先にメロディーをやったほうがバランスが取りやすいと思います。メロディー内での順番は自由で大丈夫です。

ピアノ

ピアノは、まずパンニングに悩みますね。ピアノと常に対立するメロディーが他にいれば左右に振ってもいいのですが、バランス的にもセンターにしたい……

ここでおすすめするのが、曲のパートによってトラックを分けるという方法です。例えば、普段は少し右に振って、ピアノソロはそこだけの部分でトラックを独立させ、センターに配置するというようなやり方です。オートメーションでパンを書くと切り替わり時に気持ち悪感じがするのでトラックを分けた方がいいと思います。

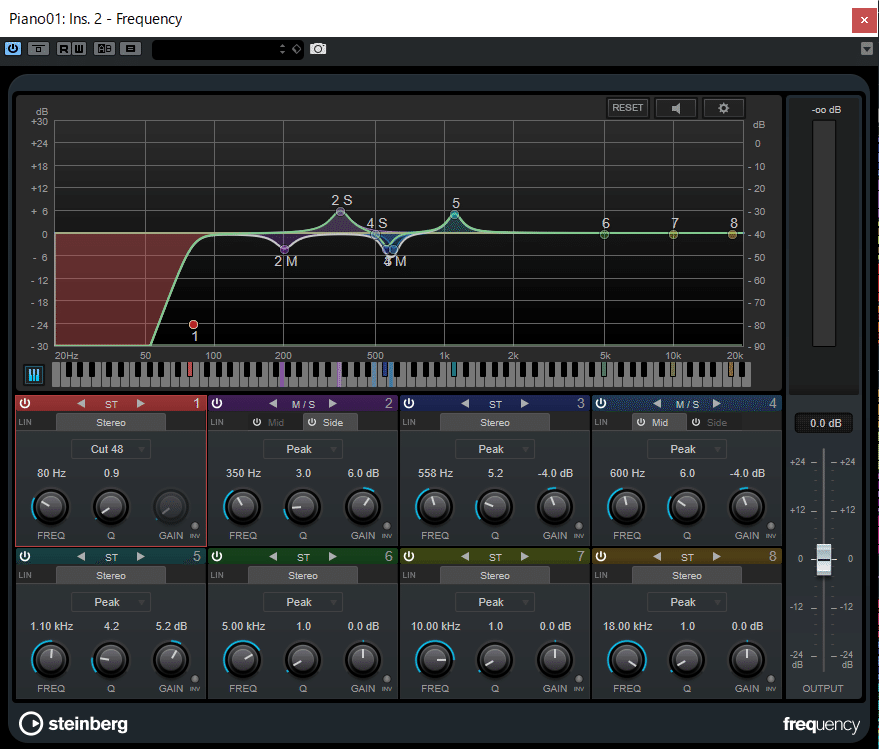

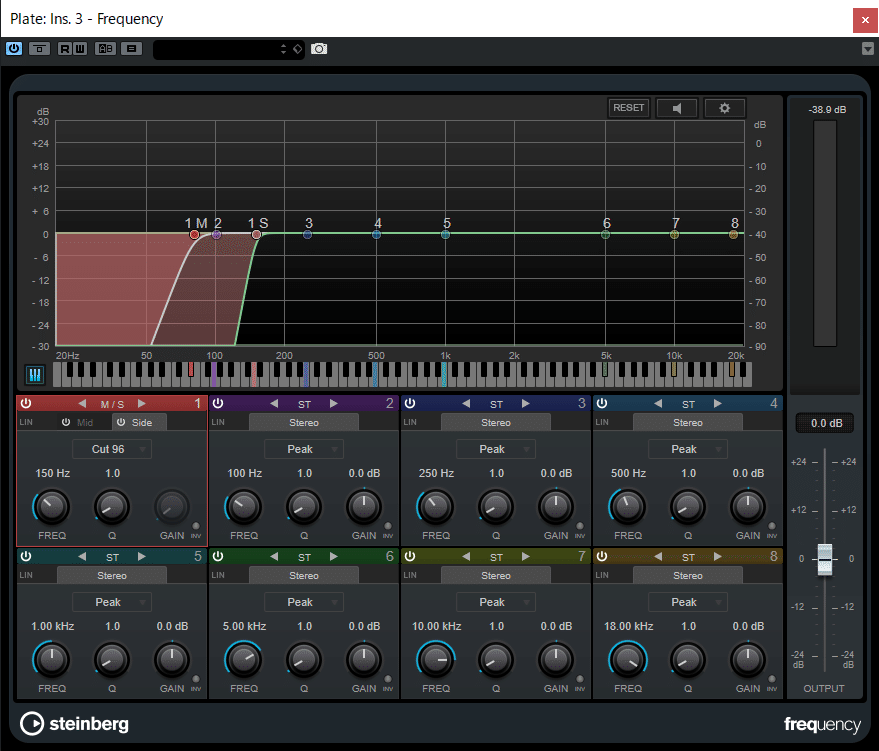

・EQ

ピアノはEQの時点でMS処理を意識しています。使用プラグインはCubase付属のFrequencyです。このEQはMidとSideで別々にEQをかけられるのが特徴です。

EQの設定は、

80Hzでローカット

200HzのMidを抑える

350HzのSideを持ち上げる

558Hzを抑える

600HzのMidを抑える

1.1khzを持ち上げる

このような設定です。

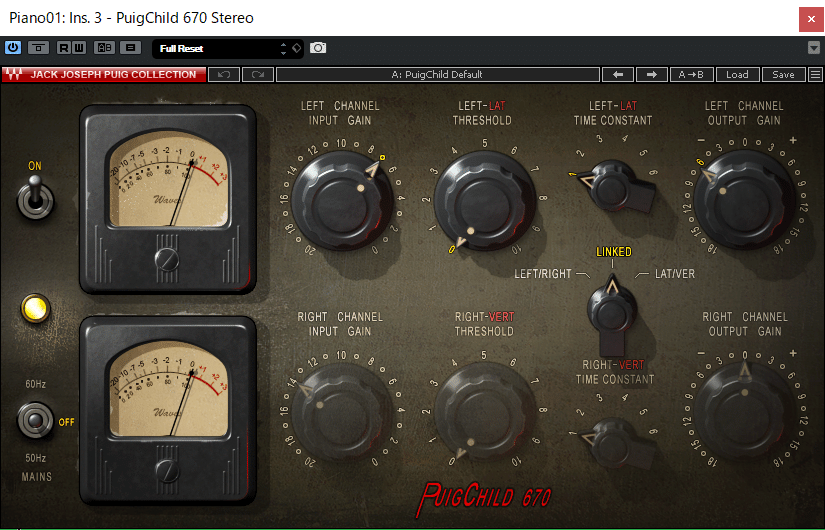

・コンプレッサー

キックのときに敬遠されていたPuigChild 670君の登場です。ですが、圧縮には使いません。真空管の味付けをするために使うので、Thresholdは0にします。

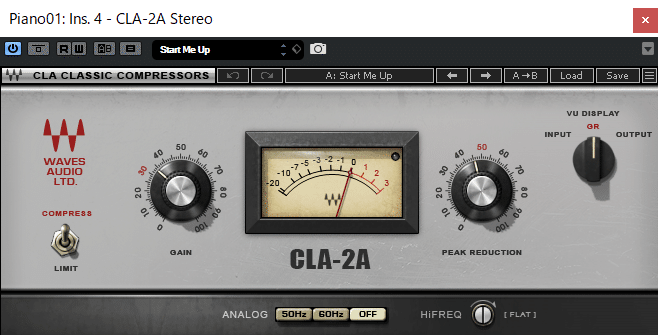

圧縮の方はCLA-2A君の方にやってもらいます。先述した通り、オプトタイプのコンプは自然にかかってくれるので、ピアノと相性がいいです。GRは-2〜-3db辺りで。

ちなみに、アコースティックピアノでもエレピでもどちらでも使えると思います。

シンセリード

アレンジ時点の話になりますが、シンセリードは音を何種類か用意して左右に少し振るのがいいと思います。

また、EQの設定にすごく悩むと思います。どこにも例が載っていないので、どうしたらいいのかわからないんですよね。当然曲や音色によって変わってくるので絶対ではないですが、ポイントを紹介します。

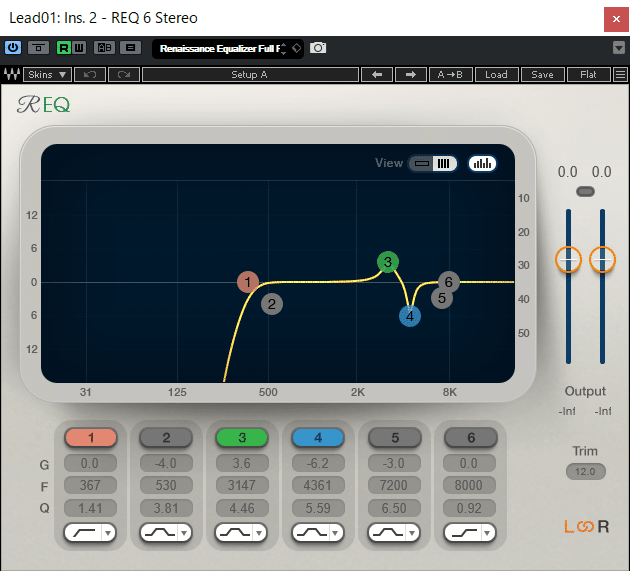

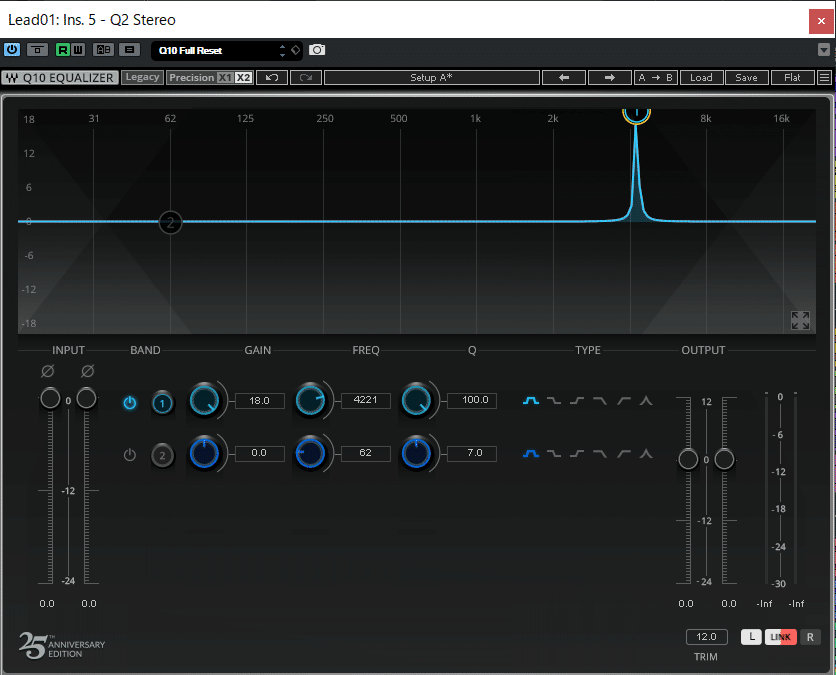

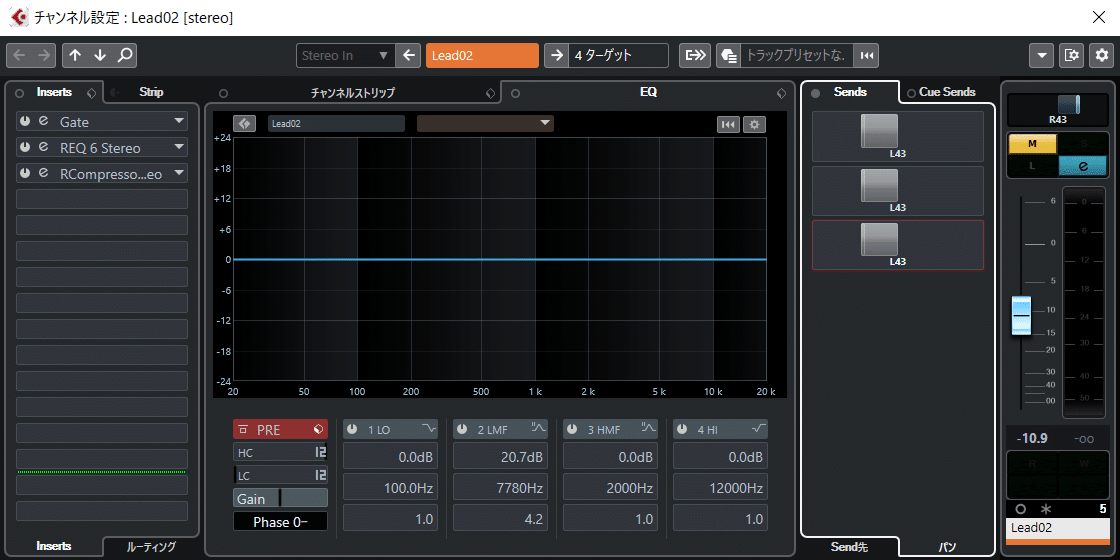

・EQ

EQのコツは、あまり弄らないことです。特にブースト方面。

まず、カットする部分を探します。

このような極端なQでブーストをかけて、音がキンキンするところを探します。見つかったら、その部分を6db程度抑えます。そして、今回は例のEQテクニックを逆手にとって、カットした少し手前の部分をややブーストしています。

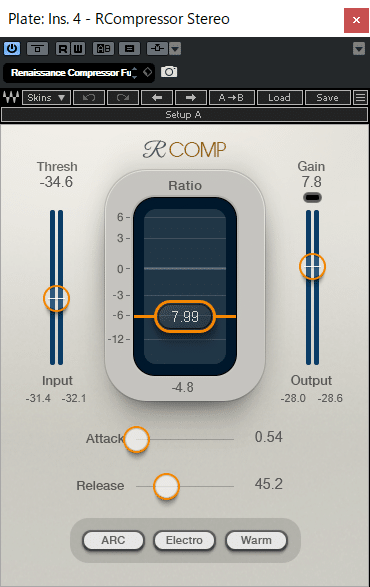

・コンプレッサー

コンプは、Attackやや遅め、Releaseやや速めを基準に耳で聴いて調節します。あまり深くかけない方がいいでしょう。

さらに、ドラムバスのようにシンセバスを作って、そこでさらにコンプでまとめました。これでメロディーがよりはっきりしたと思います。

ここではIK MultimediaのBus Compressorを使用しました。複数のトラックをまとめるのにはこのようなバスコンプがおすすめです。

伴奏編

ここでは、パッドやバッキングギターについて触れます。音量はキックやメロディーを聴いて、やや控えめにするのがいいと思います。

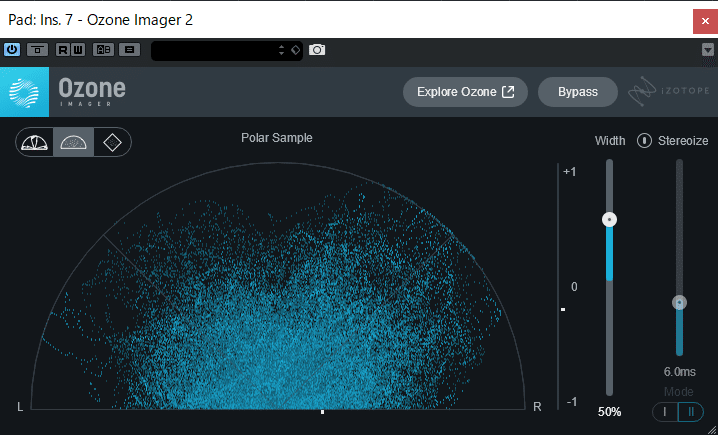

パッド

パッドで注意することは、ステレオの広がり感とEQのカットです。上手く処理しないと他のトラックの邪魔をしはじめます。

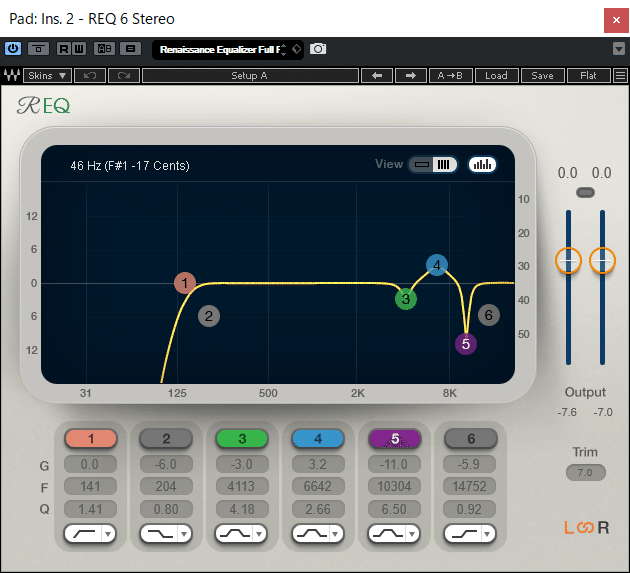

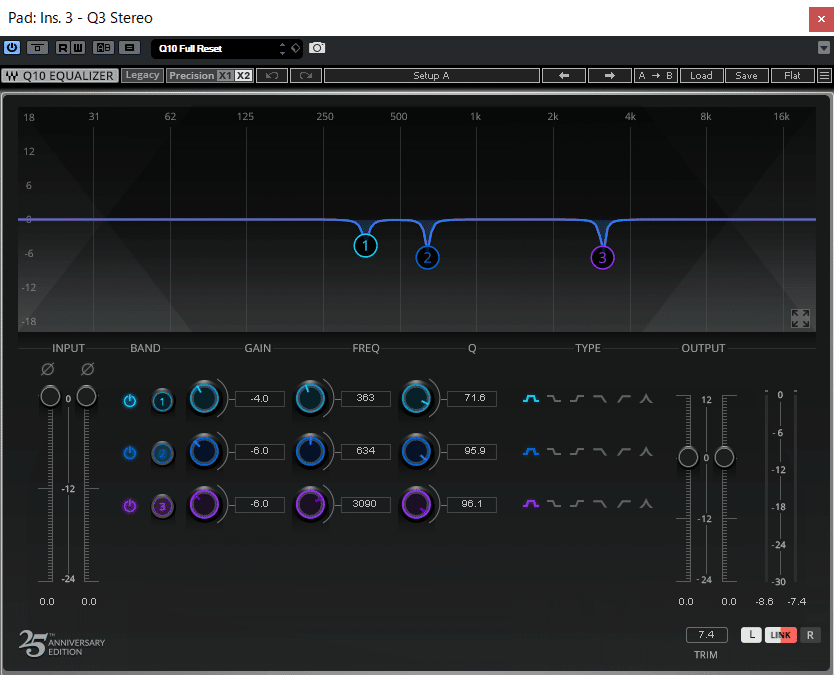

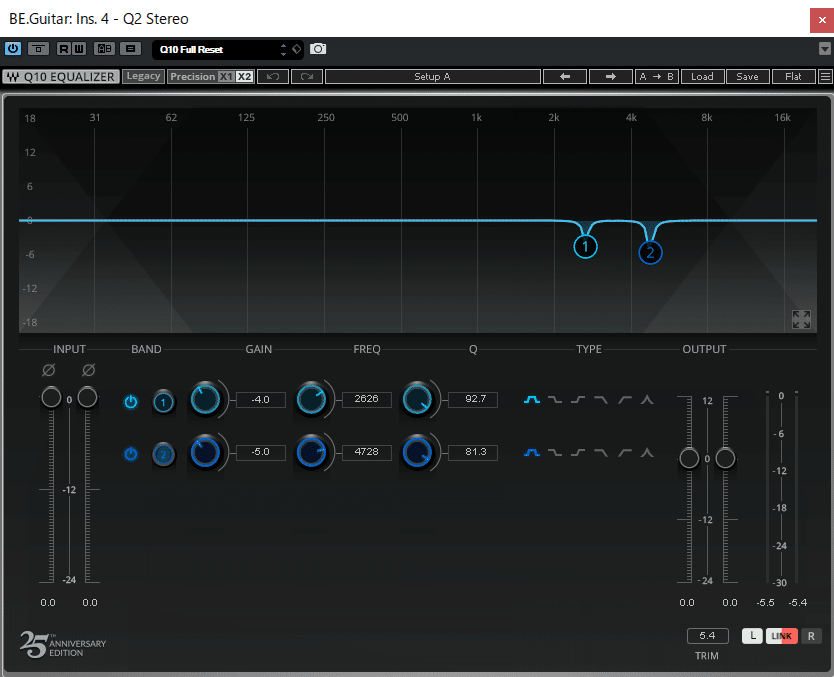

・EQ

パッドはブーストをあまりせずにカットが中心です。キンキンするところはガンガン削りましょう。先ほどから度々登場してますが、WAVESのQ10はカットするのに向いてますね。

・コンプレッサー

今回はオプトタイプを選びました。自然にかかるのはやはり使いやすいです。

・その他

ステレオ感を出すためにiZotope Ozone Imager 2を使用しています。WAVESのS1 Imagerより音が飽和しないような気がします。

あまり広げすぎないのがコツです。

また、Inflatorも挿しています。

高音のキンキンした感じや余韻のザラザラ感が気になりはじめたらバイパスした方がいいかもしれません。

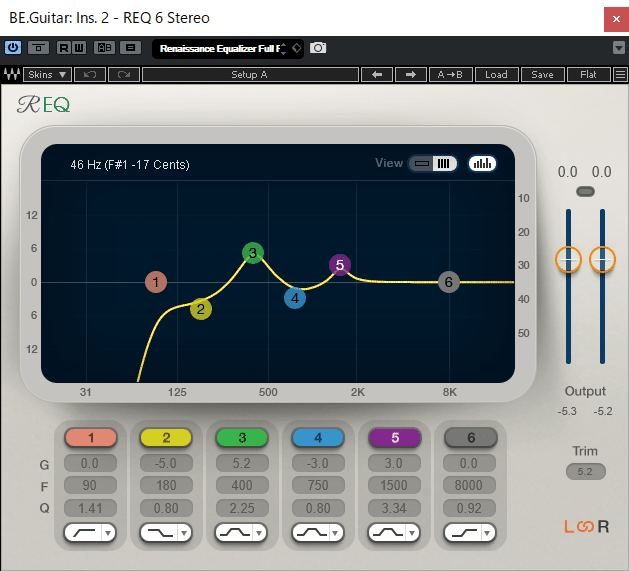

バッキングギター

バッキングギターはまずダブリングしてください。詳しい方法はググった方が早いので割愛します。私はUJAMのIronを使用しているので勝手にダブリングしてくれて便利です。

・EQ

EQはこんな設定にしています。私はギターについては詳しくないので、詳細は他のサイトを参照してください。取り敢えず、ローカットは重要です。

・コンプレッサー

コンプはCLA-76を使用しました。RevisionをBlueyにすると音が激しくなるらしいので、こちらを選びました。

AttackもReleaseも速めにしています。GRは-5dbくらいですね。

・その他

またもやInflatorを挿しています。

取り敢えず挿しておけばどうにかしてくれます。

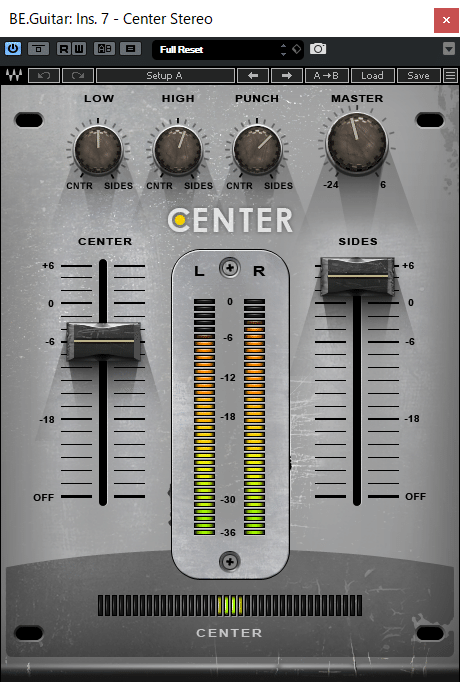

また、MS処理ためにWAVES CENTERを挿しています。CENTERを下げてSIDEを上げることによってステレオ感を足すことができます。

MS処理はマスタリングのときにガッツリやるのですが、バッキングギターは左右に振り切る特別なパートなのでミックスでもMS処理をしておきます。

リバーブ編

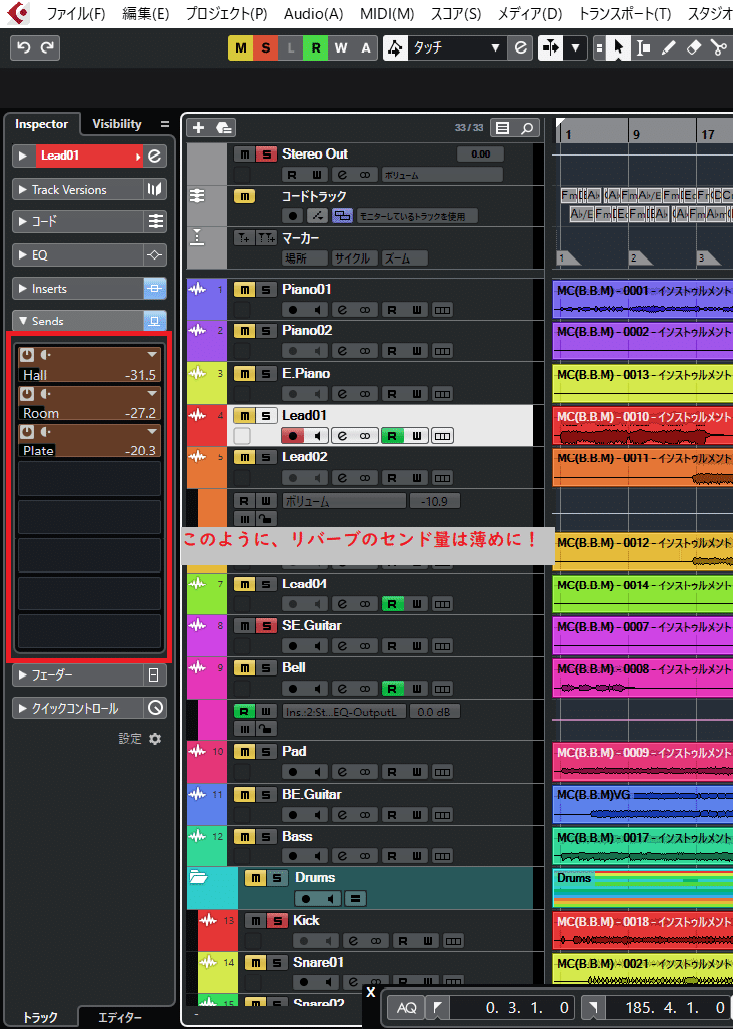

トラックごとのミックスはあらかた完了したので、いよいよリバーブに入ります。リバーブでは、センドというエフェクトのかけ方を使用します。

センドを用いることで、パラレルコンプレッションのときのようにDRYとWETの量を調節することができます。つまり、リバーブに渡す音量と渡さない音量を調節することができるというわけです。

センドをするにはFX(AUX)チャンネルを立ち上げます。リバーブはHall、Room、Plateの3種類を混ぜるので3つのFXチャンネルを立ち上げます。

それぞれのFXチャンネルに挿すプラグインは、

・リバーブプラグイン

・EQ

・コンプレッサー

の3つです。リバーブプラグインはHall、Room、Plateごとに違います。リバーブプラグイン内のMixはWet100%にしてください。

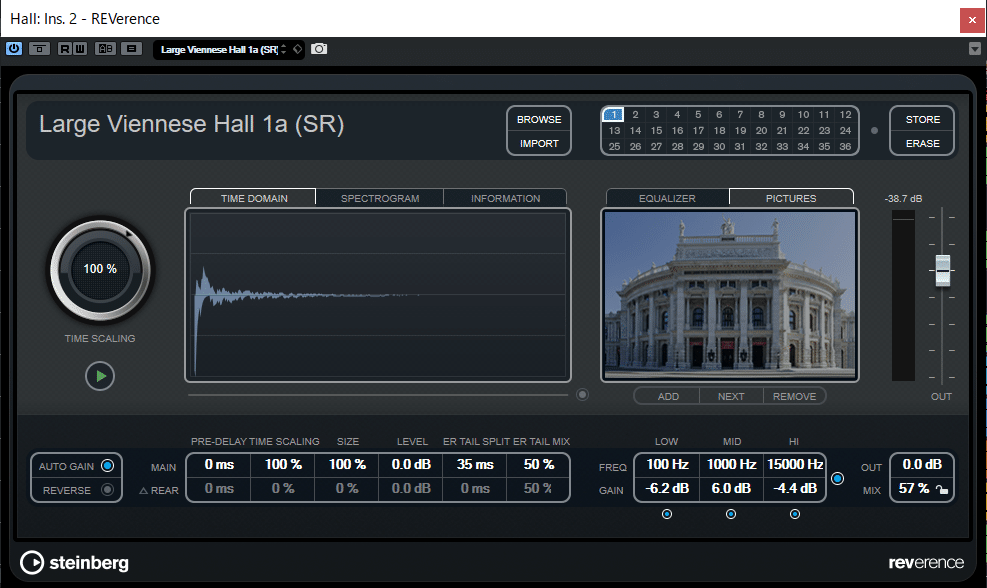

・Hall

HallリバーブはCubase付属のreverenceを使います。プリセットはLarge Viennese Hall 1a (SR)です。フィルターの設定を少し弄ってます。

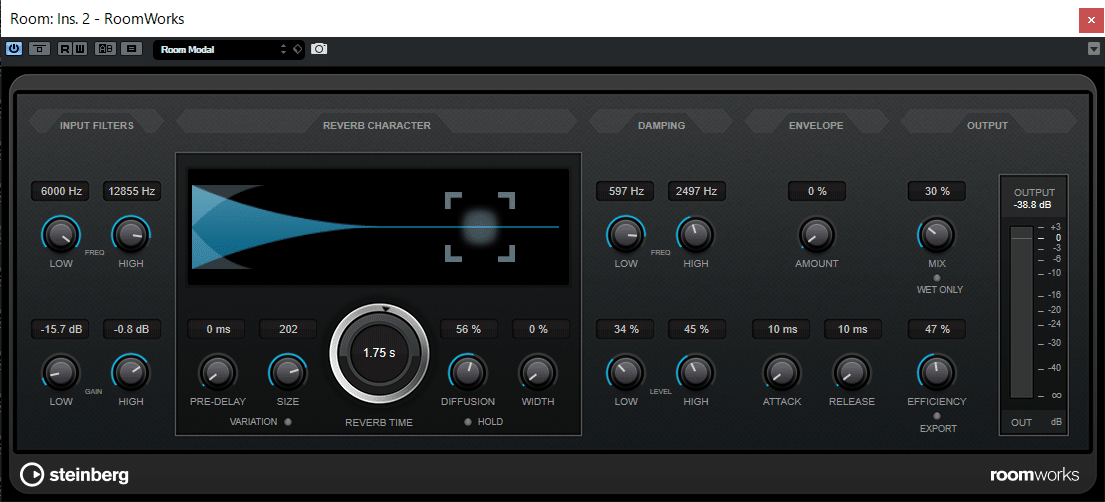

・Room

RoomリバーブもCubase付属のRoomWorksを使用しています。プリセットはRoom Modalです。

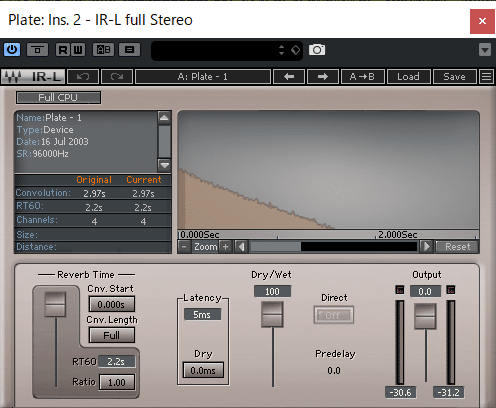

・Plate

PlateリバーブはWAVES IR-Lを使用しています。プリセットはそのままPlateです。

これら3種のリバーブのセンド量を調節することで、より豊かな響きを作ります。

・奥に置きたいパートはHallのセンド量を増やす

・パート同士のまとまりを作るにはRoomのセンド量を増やす

・よりリバーブらしい音色や響きの変化が欲しい場合はPlateのセンド量を増やす

このように使い分けることで、上手くリバーブをコントロールすることができます。

注意しなければならないのは、センド量です。基本的にリバーブは薄く描けるようにしてください。多めにかけても-18くらいが限度だと思います。深く変えすぎると、お風呂場になって一気にミックスが台無しになります。

また、キックやベースなどの低音楽器はほとんどリバーブをかける必要はありません。

・EQ

リバーブ成分のEQはローカットが目的です。ここではFrequencyを使って80HzのMid、150HzのSideをローカットしています。

・コンプレッサー

リバーブ成分でも、コンプをかけることは重要です。コンプを深めにかけて、リバーブ成分のまとまりを出します。

EQとコンプレッサーはHall、Room、Plateそれぞれ同じ設定にしています。

あとは、RoomからHall、PlateからHallにさらに少しセンドを送るようにしてください。

・センドパン

Cubase Proのみ、センド成分にパンを振ることができます(通常はセンターからセンド成分が鳴る)。普通は実際のパンにセンドパンも合わせればいいのですが、敢えて逆にすることで、空間を広く使うことができます。

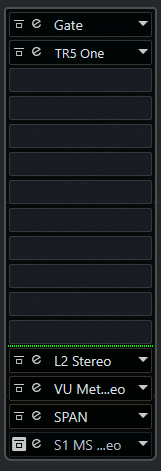

マスター

最後に、マスターに挿すプラグインを紹介します。

・One

マスタリングにも使うことのできる、IK MultimediaのOneです。低音、中音、高音の全体的なバランスを取るのに使います。今回の曲では高音がキンキンしていたのでAir(高音)を抑えています。また、Body(低音)を少しだけ上げています。BASS PUNCHと組み合わせることで低音のアタック感を増強させることができます。その他の味付けはマスタリングで行うのでここでは弄っていません。

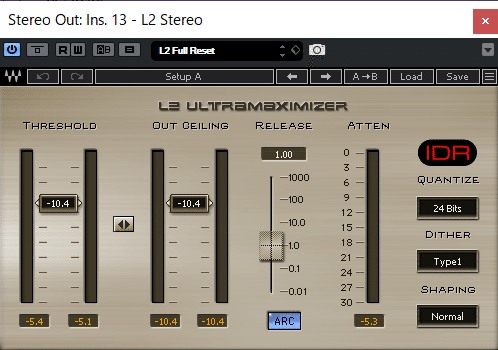

・L2

WAVESのリミッターです。WAVESにはL1やL3もありますが、音の変化が激しいので控えめなL2を使用しています。ちなみにリミッターはマスターにしか挿していません。個々のトラックではリミッターは使わないことにしました。

ThresholdとOutCeilingを、音がバリバリしない程度まで下げます。そうすることで、マスタリング時に、音圧をより上げることができます。

・VU Meter

最初に書いたVUメーターです。ミックス終了時に全体を再生して針が0周辺にあればベストです。+になってしまっていても、HEADROOMには余裕を残しているので少しぐらいなら問題ありません。

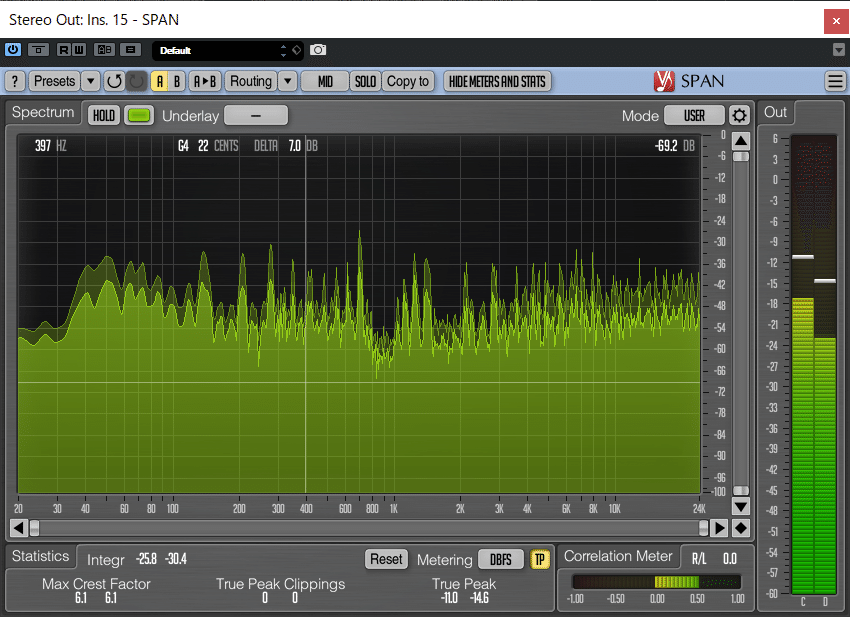

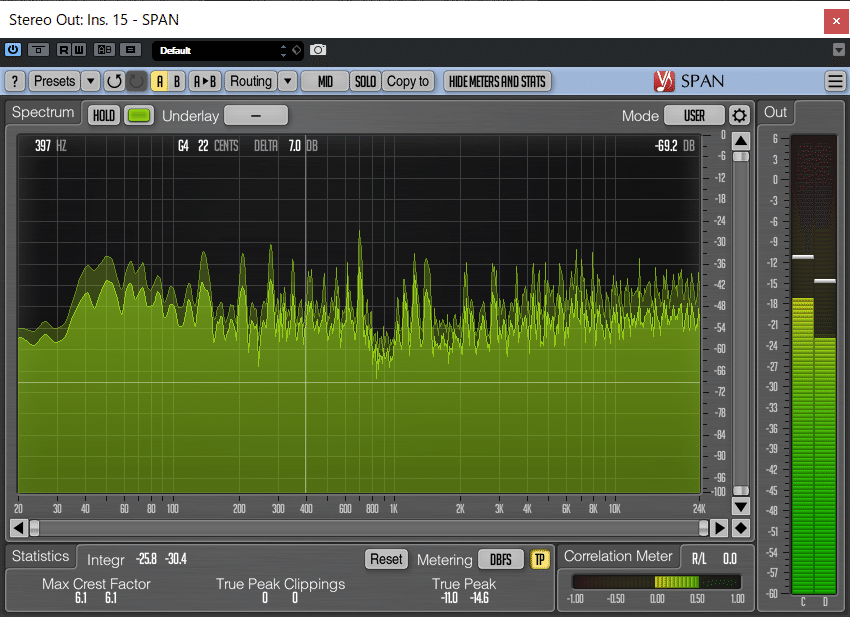

・SPAN

これも最初に書いたスペクトラムアナライザーです。全体を再生したときに中低音が少し盛り上がって高音がやや凹んでいるといい感じのバランスになってます。バランスが悪かったらミックスを見直すか、Oneで調節しましょう。

また、ヘッドホンで聴くかスピーカーから聴くかで印象がだいぶ変わるので、両方で聴くようにしましょう。

・S1 MS Matrix

一番最後に挿すのがこのWAVES S1 MS Matrixです。これを挿すと書き出し時にMidとSideに分けて出力できます。マスタリングでのMS処理に必要です。

まとめ

このように、ミックスではやることがたくさんあります。途中でやり忘れる工程が結構あるので(特にスピーカーでのリスニング)、何度も確認するようにしましょう。

また、ぶっ続けで作業すると耳が疲れるので、途中で休憩を挟むのも割と大切です。

では、マスタリング編に続きます。