「九龍」を「クーロン」と呼びたくない同志たちへのメッセージ

あなたは「九龍」を「クーロン」と呼びますか?

「クーロン」って呼びたくないんです

私は40年くらい前からずっとモヤモヤしていました。

どなたであろうか、九龍を「クーロン」と呼び始めた方は。

私が初めて「クーロン」という呼び方を聞いたのは1980年代初めあたりです。三年足らずの香港ぐらしから日本に帰国し、たまたまテレビの香港特集を観ていて「え?」と思ったのが最初かと。その後は怒涛の勢いで「クーロン」がスタンダード化しました。映画の「九龍の眼/クーロンズ・アイ」とか「省港旗兵 九龍の獅子/クーロンズ・ソルジャー」とか「九龍の絆(ルビが「クーロン」)」とか「九龍の狼(ルビが「クーロン」)」とか、ゲームの「クーロンズゲート」とか、中華料理店名で九龍のルビが「クーロン」とか、作家の「クーロン黒沢」氏とか。なお、クーロン黒沢氏の業績について文句を言うつもりはまったくありません。むしろ素晴らしいと思っています。

そして現在に至るまで、日本では九龍を「クーロン」と呼ぶのが当たり前になっています。

しかし、香港に関心がある方もしくは香港に旅行した経験のある方なら、「クーロン」と呼ぶことに違和感を感じると思います。香港旅行中に「クーロン」と発音して通じた人はおそらくいないでしょう。

昔の本で「クーロン」を探す

私の自宅書棚には香港関係の本がそれなりにあるのですが、「九龍(九竜)」の読みがなは何と書かれているのでしょうか?「クーロン」と書かれた本はいつからあるのでしょうか?ジャンル別に調べてみました。

おおむね発行の古い順に掲載し、その発行年号は私の所有している版です(初版との乖離が大きい本は両方記載)。

なお一部のジャンルは微妙にかぶっている場合もありますが(エッセイ兼旅行ガイドブックとか)、私の独断で決定しましたのでご了承ください。出入国情報が記述されている本は、すべてガイドブックに入れました。

旅行ガイドブックとショッピング・グルメ本をチェック!

● カウルーン派

「東南アジアの旅Ⅰ 香港 マカオ 台北 マニラ ソウル」

1966 パン・ニューズ・インターナショナル

※本文ではなくホンコン和同観光(旅行業者)の広告より

「JALショッピング/ダイニングガイド ホンコン」

1986 日本航空株式会社

「香港グラフィティ」

1986 小宮清+新谷直恵著 みずうみ書房

「交通公社のポケットガイド 香港 グルメ&ショッピング」

1990 日本交通公社

「香港 長期滞在者のための最新情報55」

1995 岩井加代子著 三修社

● カオルーン派

「JTBワールドガイド 東南アジア インド 韓国」

1972 日本交通公社

「プレイタウン 香港 マカオ」

1980 阿部剛著 新声社

「JTBのポケットガイド 香港・マカオ・台湾」

1981 日本交通公社

「旅のガイドムック 香港マカオの本」

1985 近畿日本ツーリスト

「ブルーガイド海外版 香港マカオ」

1985 実業之日本社

「香港・マカオ ショッピングツアー」

1987 まんが:村田健司 きさらぎ曖 徳間コミュニケーションズ

「香港、シンガポール スーパー・ショッピング」

1987 光文社文庫

「mono特別編集 マイ香港'87 MY HONG KONG」

1987 KKワールドフォトプレス

「海外生活情報 香港」

1987-88 海外生活情報・テンポラリーセンター香港編 田畑書店

「オレンジトラベルプレス 新しい香港&広州・桂林 旅する本」

1988 笠倉出版社

「海外たべあるき・ショッピング 香港」

1988 昭文社

「世界一等旅行 香港」

1988 邱永漢監修 ザ・トラベル商会

「ブルーガイド情報版 香港/マカオ」

1988 実業之日本社

「おとなの特選街12月号増刊 香港ショッピングの旅」

1988 KKベストセラーズ

「JALシティ・カタログ 香港・マカオ」

1989 日本航空

「味の旅 香港 地球おいしいぞ!!」

1989 日本テレビ放送網

「JTBのポケットガイド 香港グルメ&ショッピング」

1990 日本交通公社

「最新ショッピングガイド 香港」

1990 平凡社

「香港へ行こう! まるごと味わうTown Story」

1990 PHP研究所編 全日空協力 PHP研究所

「ハンディガイド 香港・マカオ」

1991 近畿日本ツーリスト

「香港ショッピング 穴場情報」

1992 日地出版

「世界旅文庫 香港 マカオ」

1993 昭文社

「JTBのポケットガイド 香港・マカオ」

1995 日本交通公社

「GULLIVER 香港 TRAVEL GUIDE BOOK」

1995 マガジンハウス

「香港が効く オリジナルガイドブック」

2000 キャセイパシフィック航空日本支社

「地球の歩き方 aruko 香港」

2015 ダイヤモンド・ビッグ社

● カオルン派

「ワールド・トラベル・ブック 香港・マカオの旅」

1977 株式会社ワールドフォトプレス

「宝島スーパーガイドアジア 香港・マカオ・広州」

1984 JICC出版局

「ブルーガイド パックワールド 香港・マカオ」

1987 実業之日本社

「香港ショッピング事典」

1988 洋泉社

「ブルーガイド わがまま歩き 香港・マカオ」

1998 実業之日本社

● ガオロン派

「最新版 香港買物美食手帳」

1989 野末陳平・海江田万里 扶桑社

● ガウロン派

「小倉エージ+理都子の香港的達人」

1991 マガジンハウス

「地球の歩き方香港 マカオ」

2000-2001 ダイヤモンド・ビッグ社

※私の手元にあるのは2000-2001年版ですが、創刊当初(1988年あたり?)から「ガウロン」だと思われます。

● カオルーン・カウロン・カウルーン派

「るるぶ情報版 香港 マカオ 広州・桂林」

1987 日本交通公社

※三種類見つかりました。

● カウロン・カウルーン派

「るるぶ情報版 香港 マカオ 広州・桂林」

1989 日本交通公社

※二種類見つかりました。

● カオルーン・ガウロン派

「全日空ハローツアー 香港 マカオ」

1990 全日空ワールド株式会社

※二種類見つかりました。

「香港のりもの紀行」

1997 小柳淳 昭文社

※二種類見つかりました。

「カオルーン」「カオルン」「カウルーン」はKOWLOONをカタカナにしたものですね。「ガウロン」は広東語の発音にもっとも忠実だと感じます。「カウロン」もまあまあです。「ガオロン」はちょっと微妙かな…。

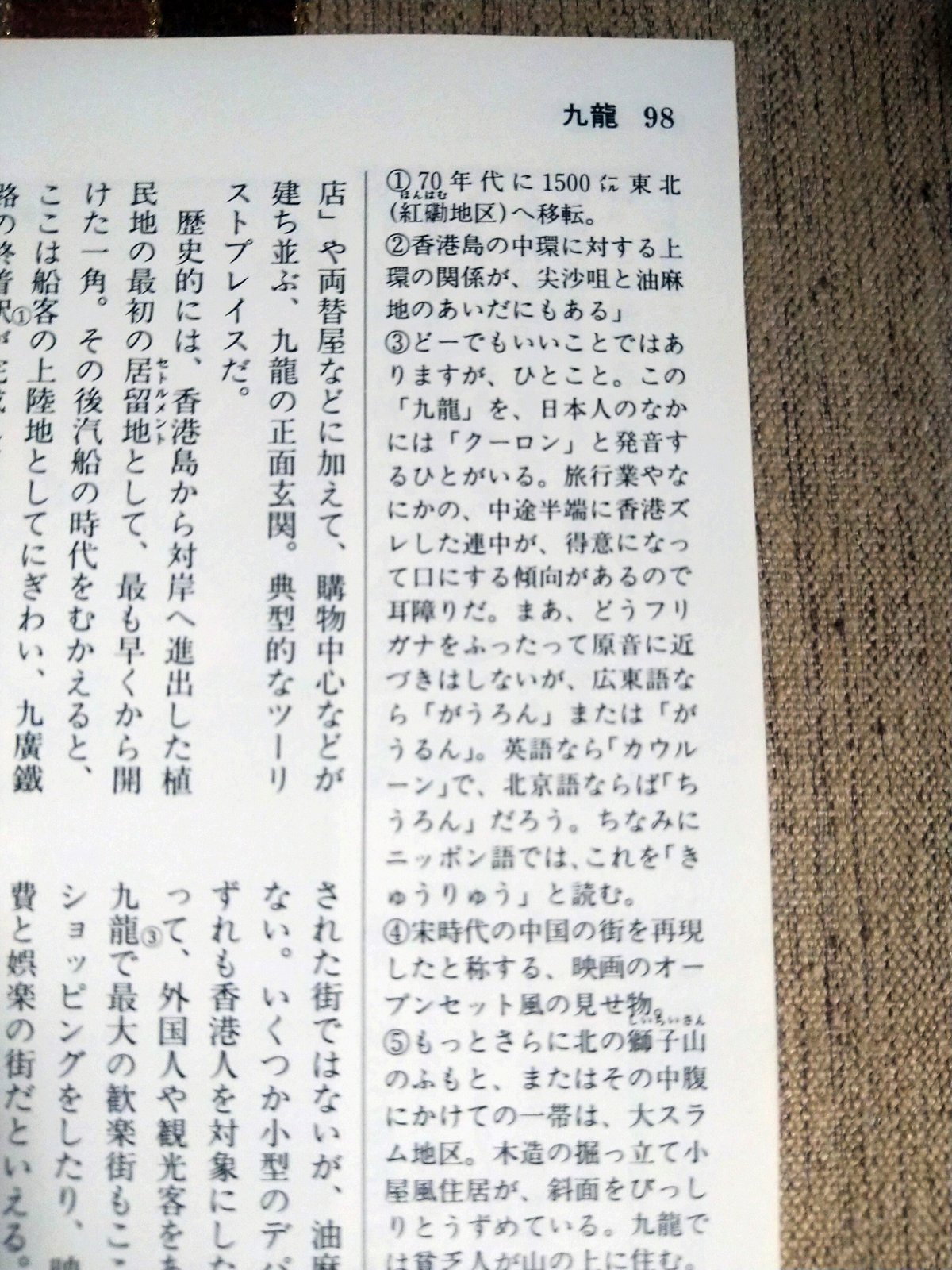

ところで注目に値するのは、「宝島スーパーガイドアジア 香港・マカオ・広州」(1984)の欄外コラムに書かれた「クーロン」についてのこんな一節です。③をお読みください。

(JICC出版局, 1984年)

なかなか重要な指摘だと思いませんか?この発言は、当時もっとも香港にコミットした日本人作家「山口文憲」氏のものと思われます。氏は本書の監修者です。

余談ですが私は学生時代に「再来香港 - 2度目のホンコン」という、ガイドブックの編集をしていたことがあります。もちろん九龍のルビに「クーロン」とは振りません(いや、振らせません)でした。出版は1989年の10月ですが、もうその当時は「『クーロン』と発音するひとがいる」どころか、それが普通になっていました。

残念なことに「再来香港」はまったく売れず(出版社がおもちゃのバンダイってちょっと無理があった?事業の多角化を目指したらしいですが)、あろうことか国会図書館でも見つかりません。ちゃんと納本されたのでしょうか?(義務ですよ!私でさえ納本したのに…)国会図書館ではわけもなく本を廃棄することはあり得ないのですが。

実は私も引っ越しか何かの際に失くしてしまったので、実物は持っていません。ネット検索でも痕跡が残っているのはここくらい?

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784891894597

エッセイをチェック!

● カオルン派

「香港 その現状と案内」

1964 姫宮栄一著 中公新書

「香港」

1995 ジャン・モリス著 飯島渉・伊藤泉美・西條美紀訳 講談社

● ガオルン派

「香港市民生活見聞」

1984 島尾伸三著 新潮文庫

「香港は路の上」

1989 羽仁美央著 徳間文庫

● ガウロン派

「香港 旅の雑学ノート」

1985 山口文憲著 新潮文庫

※単行本は1979年発売。

「香港世界」

1986 山口文憲著 ちくま文庫

「アグネスの香港指南」

1989 アグネス・チャン著 講談社文庫

● カオルーン派

「香港狂騒曲」

1994 上村幸治著 岩波書店

● カオルン・ガウルン派

「香港・廣州・桂林からの手紙」

1985 上田都史著 永田書房

※2種類見つかりました。

● カオルン・ガウルン派

「住んでみた香港 暮らしの色は紅色(ホンセッ)」

1993 本多和美著 サイマル出版会

※二種類見つかりました。

● カオルーン・カオルン派

「中国に還る香港」

1994 都築洋著 日本貿易振興会JETRO BOOKS

※二種類見つかりました。

● きゅうりゅう派

「熱烈香港」

1995 柴田亮子著 読売新聞社

※著者は広東語がわからないとのことで、日本語でルビを振っています。

小説をチェック!

● カオルーン派

「逍遥游記」

1983 藤原新也著 朝日選書

※単行本は1978年発売。

「香港エマニエル」

1984 アンリ・ド・パトリエール著 若林雅彦訳 東京三世社

「殺戮のオデッセイ(上・中・下)」

1986, 1987 ロバート・ラドラム著 篠原慎訳 角川文庫

「スネークヘッド」

1988 西木正明著 講談社文庫

「超女隊in香港」

1988 団龍彦著 集英社コバルト文庫

「香港・殺人&買物マップ」

1989 赤羽建美著 角川文庫

「香港の水」

1991 木本正次著 日本放送出版協会

「丸太の鷹」

1992 火浦功著 角川文庫

「亜洲黄龍伝奇②爆風摩天楼」

1992 狩野あざみ著 徳間ノベルス

● クウロン派

「香港・濁水渓」

1986 邱永漢著 中公文庫

※単行本は1956年発売。

● カオルン派

「ダチよ、銃をとれ」

1987 桑原譲太郎著 集英社

「香港破壊作戦」

1988 大藪春彦著 光文社文庫

「チャイナ・ホワイト」

1988 トニー・ケンリック著 沢川進訳 角川文庫

「香港夜曲」

1988 トレイシー・シンクレア著 伊藤和子訳 シルエットロマンス

「香港パラダイス」

1990 司城志朗著 集英社文庫

「春菜の事件簿3 香港ツアーでミステリー」

1991 金春智子著 光文社文庫

「香港」

1993 クリストファー・ニー著 藤井省三監修 斎藤兆史・宮尾正樹・古田島洋介・長堀祐造訳 平凡社

● カウルーン派

「浅水湾の月」

1987 森瑤子著 講談社文庫

「香港の出逢い」

1988 ダナ・ジェイムス著 松浦くにこ訳 ハーレクインロマンス

● クーロン派

「香港迷宮行」

1988 山崎洋子著 講談社ノベルス

「九竜の赤い牙」

1989 中堂利夫著 ケイブンシャノベルス

「九龍捜査線1」

1996 神無月ふみ著 中央公論社C・NOVELS

「風水街都 香港(下)」

1998 川上稔著 メディアワークス電撃文庫

● ガウロン派

「香港 復讐の夜景」

1993 岡崎洋著 春陽文庫

● ガオルン派

「龍の契り」

1998 服部真澄著 祥伝社ノンポシェット

小説でやっと「クーロン」が見つかりました。さらに「クウロン」もあります。

漫画をチェック!

● カオルン派

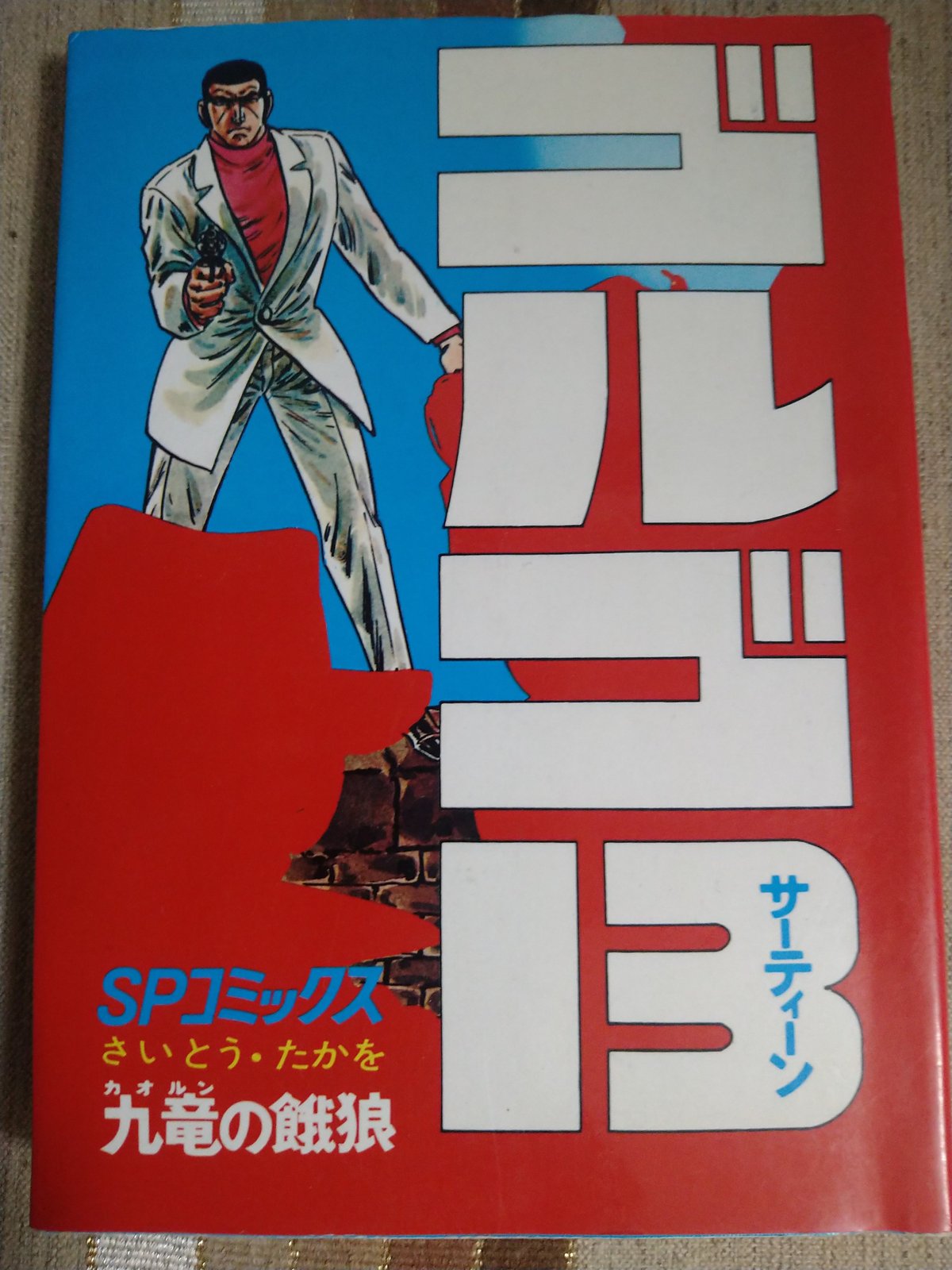

「ゴルゴ13 第16巻 九竜の餓狼」

1986 さいとう・たかを著 リイド社

※雑誌掲載時は1972年8月。

実を言うと、私はあまり漫画に興味がなくてほとんど持っていないのです。

香港が舞台の漫画は何冊か買ったのですが、手元にある漫画で九龍(九竜)にルビが振ってあるのはこのゴルゴ13のみでした。

もちろんほかに探せばいろいろな漫画があると思います。最近ですと「九龍ジェネリックロマンス」が有名ですね。こちらのルビは「クーロン」になっています。

ルポルタージュをチェック!

● カオルーン派

「香港黒社会」

1994 石田収著 ネスコ

● ガウロン派

「香港に恋したキャリアガール」

1994 衣斐奈穂美著 サンドケー出版局

研究書・学術関係書をチェック!

● カオルーン派

「香港と中国 一つの国家二つの制度」

1985 小林進編著 アジア経済研究所

「もっと知りたい香港 付・マカオ」

1986 可児弘明編 弘文堂

「中国の香港 返還後の経済イメージ」

1996 菊地誠一著 サイマル出版会

● カオルン派

「挑戦する香港 世界の耳目集める要衝(キイステーション)」

1985 伊藤喜久蔵著 教育社

「香港 移り行く都市国家」

1986 中嶋嶺雄著 時事通信社

「香港 -過去・現在・将来-」

1989 岡田晃著 岩波新書

「中国 ホンコン 比較生活文化事典②」

1990 金山宣夫著 大修館書店

※初版は1979年発行。

● ガウロン派

「日本占領下 香港で何をしたか」

1991 和久田幸助著 岩波ブックレット

その他の読み物をチェック!

● クーロン派

「香港読本」

1989 日本ペンクラブ編 山口文憲選 福武文庫

※香港の描写がある小説・エッセイ・研究書からのアンソロジー。「クーロン」のルビは梶山季之のエッセイ「浮気心の旅」より「グラマー変じて」の章。単行本は1966年発売。

● カオルン派

「WAVE#27 ポップ・エイジア」

1990 ペヨトル工房

● カオルーン派

「香港で働く女性のためのガイドブック」

1994 八尋利恵&香港就職調査会編 キネマ旬報社

● ガウロン派

「別冊宝島WT 香港発熱読本」

1996 宝島社

雑誌をチェック!

● カオルーン派

「ヤングレディ 香港特集号 10月28日号」

1968 講談社

「国際経済臨時増刊 258号 香港特集」

1986 国際評論社

「MONTHLY MIKIHOUSE 特集 香港遊覧」

1991 三木商行

私の手元にある香港関係本の調査結果は以上です。

ここまで調べて気づいたことですが、香港関係の本で「九龍」にルビを振っている本は意外と少ないんです。普通に「きゅうりゅう」と読めるからかもしれません。

ただし本文ではルビを振っていなくても、口絵の地図などにルビを振った本はいくつもあります。この調査では、主に「九龍公園」「九龍公園徑」「九龍香格里拉」「九龍酒店」に振ってあるルビで判断しています。

「クーロン」と呼んだ人たち

違和感があるとは言っても、「クーロン」が一般化した1980年代半ば以降の事例であれば「クーロン」と呼ぶのもやむを得ないかな、と思うのです。まわりが「クーロン」と言えばそれが正しいと思うのが普通ですし。文系なら電荷の単位と間違えませんし。だいたい香港なんてバブル以前はみんな大して興味がなくて、女を売り飛ばす先でしたし(偏見)。

しかし、それ以前の時期の「九龍」の呼び方で「クーロン」はまったくいただけない。

例えばコレ。この記事を書くための参考になるかと思って検索したら…

1977年の映画なのに、読みがなが「クーロン」になっています(22/2/2025現在のデータ)。この体たらく、実に情けなく嘆かわしい。

製作者が公式に「クーロン」と呼んだのなら致し方ないですが、そんなテキストはどこにも見当たりません。原作の「ゴルゴ13」では「カオルン」とルビを振っているのに。

さらにこちらにも「クーロン」。百科事典マイペディアの項目をご覧ください。

「英語ではKowloon,現地ではクーロンと称す。」

いやいや、現地で「クーロン」はないですよ。平凡社、いいかげんだな。

ついでですけどこれも変。

カオルーンチャイセンこうえん【カオルーンチャイセン公園】

香港の九龍(クーロン)、九龍城地区の再開発により誕生した公園。かつて九龍城砦があった地区はスラム街となっていたが、1987年に再開発が始まり、その一角に1996年、中国清朝初期の様式の中国庭園がある公園が整備され、香港市民の憩いの場となっている。

香港の地名を知らない人が、この解説を読んで「カオルーン」と「クーロン」が同じ地名だと思うでしょうか?講談社もいいかげんだな。

それに再開発されたのは「九龍城地区」の一部である「九龍城砦」とその周囲なので、この記述は誤解を招きそうですね。

ちなみに「カオルーンチャイセン公園」って「九龍寨城公園」のことですが、漢字がすぐに思い浮かびませんでした(ぱっと見「九龍仔公園」かと思った)。ちゃんと漢字併記してほしいですね…長いカタカナで発音しても現地では通じないです。

ではなぜ「クーロン」になったのか?

なぜ「クーロン」という現実にそぐわない発音が定着しているのかには諸説あります。本章では、よく知られている説としてとりあえず

1. 兵隊シナ語由来説(Wikipediaに紹介されている)

2. ベトナム語由来説(Cửu Long)

3. 漫画「巨人の星」由来説(ルビから)

4. 小説「香港」由来説(ルビから)

を挙げておきましょう。

この中で、私は小説「香港」由来説が一番可能性が高いと思っています。

兵隊シナ語由来説

「兵隊シナ語由来説」の難点はふたつあります。ひとつは使われた時代が古すぎるところ、もうひとつは出典が不明なところです。

ピジン語である兵隊シナ語は通用地域と時期がきわめて限られており、書面には残りづらい言葉です。

香港がかつて日本軍の占領下にあったのは事実ですが、1941年末から1945年8月末までとそれほど長くはありません。実際の会話の中で常用される言葉なら後世にも認知されますが、日本の敗戦と同時期に廃れた言葉が、長いブランクの後に復活して使われるでしょうか?

研究書・学術関係書の項で紹介した「日本占領下 香港で何をしたか」の著者和久田幸助は、25歳当時「香港占領日本軍報道部芸能班長」の任にあたっており、国策映画「香港攻略 英國崩るゝの日」のプロデューサーでもあります。その著書のルビが「ガウロン」である以上、「クーロン」が一般に定着した呼び方であるとは到底思えません。

「兵隊シナ語由来説」はWikipediaに掲載されていますが、明確なエビデンスは無いに等しいです。

当時の総督、磯谷廉介は香港の町名と道路名の一部を日本語にしてしまいました。その過程で九龍を「クーロン」と呼んだ兵士がいた可能性はゼロではないかもしれませんが、40年後の復員兵の年齢も考慮するとかなり疑問です。

以下の記事はおまけです。参考としてお読みください。

ベトナム語由来説

「ベトナム語由来説」ですが、発音から考えれば一番納得がいきます。香港はベトナムとは浅からぬ縁があり、ベトナム語も広東語も古中国語の特徴をいくつか残しています。

しかし、この説には決定的な疑問が残ります。

どうして日本でベトナム語読みが普及したのでしょうか?

もしベトナム人が香港の「九龍」を日本人に説明したとして、わざわざ「クーロン」と発音するとは考えられません。そもそも「九龍」のレクチャーをベトナム人に依頼するわけもないでしょう。

もし当時のテキストが入手できれば、この説を補完する有力なエビデンスになります。

漫画「巨人の星」由来説

漫画「巨人の星」(梶原一騎原作,川崎のぼる作画,1966年初出)の最初期のストーリーに、伴宙太が「九竜虫」という虫を食べるシーンがあります。

「九竜虫(九龍虫)」は精力をつけるとされる薬用昆虫で、本当の名前は「キュウリュウゴミムシダマシ」といいます。通称「キュウリュウチュウ」です。

九龍虫自体は戦前から知られており、「九龍蟲普及の會」なる団体では「チュウロンチュウ」(チュウロンは北京語読み)と呼んでいました。

ところが、巨人の星ではくだんの「九竜虫」に「クーロンちゅう」とルビを振っています。Wikipediaによると、原作者の梶原一騎はセリフの改変は一切許さなかったとのことなので、当時の梶原一騎が「クーロン」と呼んでいたならそれが理由としてあり得ます。

しかし、1960年代はだれもが「クーロン」と呼んだのか?それとも梶原一騎の創作あるいは誤認によるものだったのか?という疑問が残ります。

小説「香港」由来説

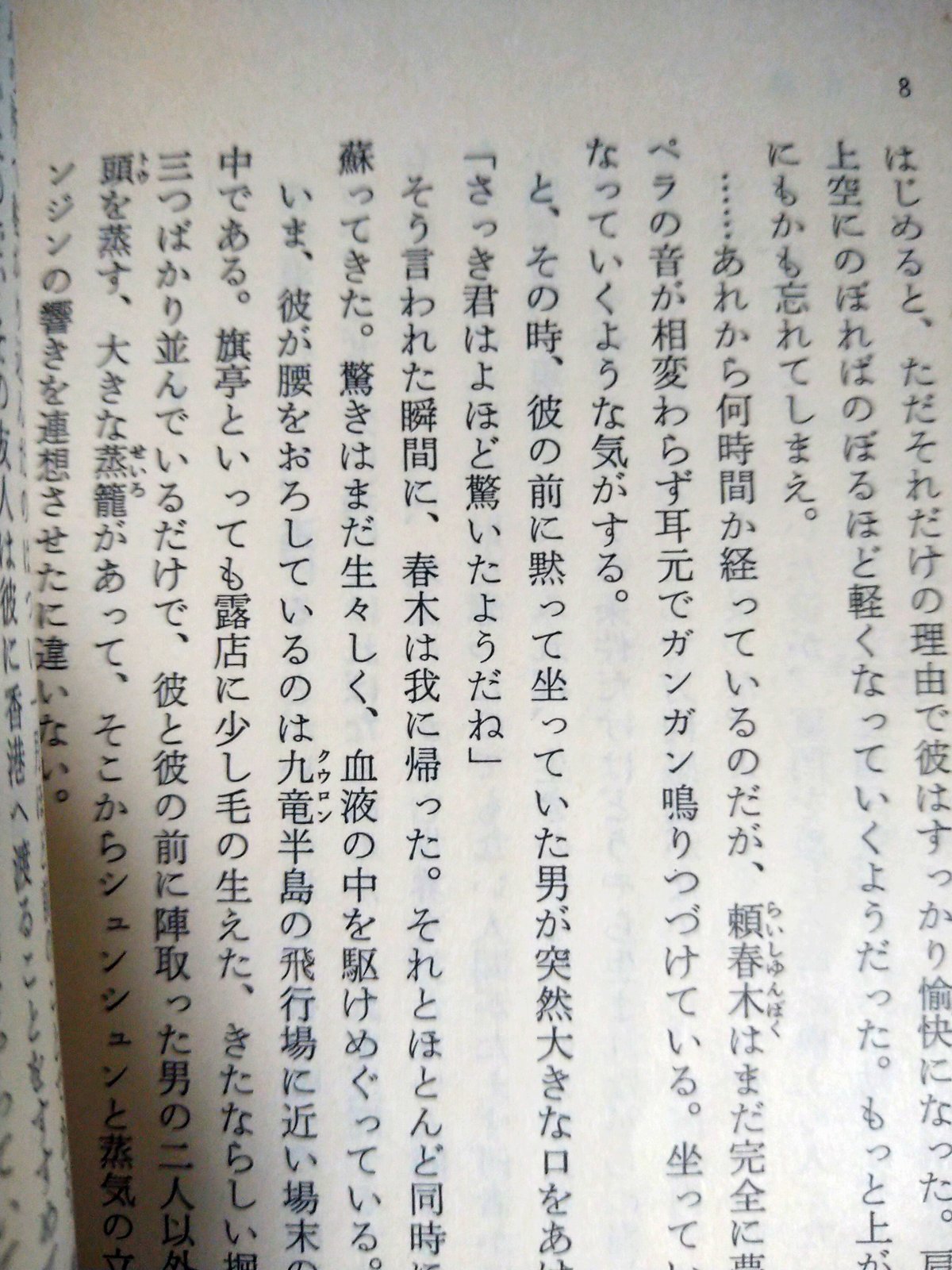

邱永漢の小説「香港」由来説も広く知られています。私の手元にも「香港」文庫版があります。

(単行本は1956年発売)

私が「香港」を手に取ったのは社会人になってからですが、写真のページを読んだ瞬間、疑問が頭に浮かび上がりました。

「クウロン」?

邱永漢が「九竜(九龍)」を「クウロン」と呼ぶわけがない。香港で暮らした経験のある彼が、こんな間違いを犯すだろうか?

「クウロン」というのは「カウロン」の誤植ではあるまいか?編集ミスではあるまいか?

もしかしたらこれが「クーロン」の始まりではないか?

多くの人がこの「クウロン」に違和感を覚えると思いますし、だからこそ現在でも小説「香港」由来説がくすぶり続けているのです。「クウロン」(≒「クーロン」)と記述された文章は、これが最古だと思いますがどうでしょうか?

もちろん「香港」由来説にも難点はあります。

「香港」は1956年初版です。

なぜ30年近くも経って、急に「クーロン」が使われるようになったのか?

これがどうしてもわかりません。

さらなる考察

この「30年間の空白(ミッシングリンク)」は、すべての説に共通する疑問です。私は「クーロン」呼びの初出時期よりも、むしろこのミッシングリンクの方が重大な問題であると考えています。つまり、「クーロン」呼び問題は

1. 誰がなぜ「クーロン」と呼びはじめたのか

2. 30年間使われなかったのはなぜか

のふたつが入り混じった問題なのです。

そして今回の調査により、新たに梶山季之著「浮気心の旅」の中で「クーロン」を見つけてしまったので、「浮気心の旅」説が自動的に浮上してしまいました。これで有力な説は五つとなり、真相はますますわからなくなってきました。

(「浮気心の旅」単行本は1966年発売)

私は「クーロン」については相当調べた自負があるのですが、この説はこれまで聞いたことがないしネットで検索しても見当たりません。

「香港読本」は購入当時一度読んでそれきりになっていて、今回あらためて読んだ結果の再発見です。本を所有することは大事ですね。

言うまでもありませんが、この説もミッシングリンクが埋まりません。

「巨人の星」説も「浮気心の旅」説も初出は1966年なので、この頃は一般的に「クーロン」と呼ばれていた可能性も考えられます。ベトナム戦争の激化を決定的にしたのは1964年8月のトンキン湾事件と言われていますから、先述のベトナム語由来説で説明した時期とほぼ重なります。

そうすると、ベトナム語由来の「クーロン」を梶原一騎も梶山季之も当然のように誤認して使っていた、という推測も成り立ちます。

私はかねてより小説「香港」由来説が一番可能性が高いと思っています。反対意見の方からは、ルビが「クウロン」なのはどうなのか、と思われるかもしれません。

それでも私がこの説を推す理由は、もともとは初出が古いことからだったのですが、今回の調査で「どうしてそうなった?誤植?」と思うほどのおかしなルビを嫌と言うほど見つけてしまいました(きりがないので個々の指摘はしません)。ですから、やっぱり「クウロン」は「カウロン」の誤植でありこれが発端ではないか、という考えをぬぐいきれないのです。

結局、「クーロン」は正しいの?誤りなの?

ネット上で色々漁った情報の中では、「言葉というものは、時代につれ変わるもの。『クーロン』のほうが日本人にとって言いやすい発音なら、それは正しい。」という意見も拝見しました。はい、その意見には私も反対しません。

しかし、「カオルーン」でも「ガウロン」でも、日本人にとってそんなに難しい発音でしょうか?

例えば「日本人」を北京語で発音すると「ri ben ren」になるのですが、もちろんここで表記する「ri」は日本語の「リ」とはほど遠く、むしろ「ji」に聞こえます。これは日本人にとってもっとも苦手な子音(反り舌音)の一つで、「ri ben」は「ジパング」のもとになったと言われています。

私見では、ドヴォルザーク(Dvořák, チェコ語)の「ř」に近いかなと思います(音声学は専門外なので間違いでしたらご容赦ください)。この「ř」の発音はギネスブックに載ったほど難しく、ネイティブの人ですら子供の頃から練習させられるそうです。

ちょっと極端な例をあげましたが、それに比べたら「カオルーン」でも「ガウロン」でも全然難しいとは思えません。

中国語に限りませんが、外国語をカナ書きする時は常に表記のゆれが存在します。

張學友は「ジャッキー・チュン」と表記することがほとんどですが、張國榮は「レスリー・チュン」と表記する例はあまりないですよね。「レスリー・チャン」が一番多いと思いますが「レスリー・チェン」も見つかります。

この「張」の母音も、日本人には難しい発音です。そして香港の「香」も同じ母音なので、そちらに統一しようとすれば「レスリー・チョン」になります。

そして、もし張學友を「ジャッキー・チェン」と表記してしまうと…とんでもなくややこしいことになります。

以上の事例を踏まえると「クーロン」が間違いと断定はできませんが、かと言って正しいとも言えません。

私としては、ここ40年ほどの「クーロン」呼びが「カオルーン」に戻れないかな、と思っているだけなんです。「ボンベイ」が「ムンバイ」に変わったように、「グルジア」が「ジョージア」に変わったように。

結党宣言!「九龍をクーロンと呼ばない党」

唐突ですが、本日私は「九龍をクーロンと呼ばない党」を結党します。

これまで40年も前(平成なんかすっ飛ばして昭和ですよ)から「クーロン」にモヤモヤしていた私が、なぜ令和のいまさらに「九龍をクーロンと呼ばない党」結党を思いついたのか、直接のきっかけを記しておきましょう。

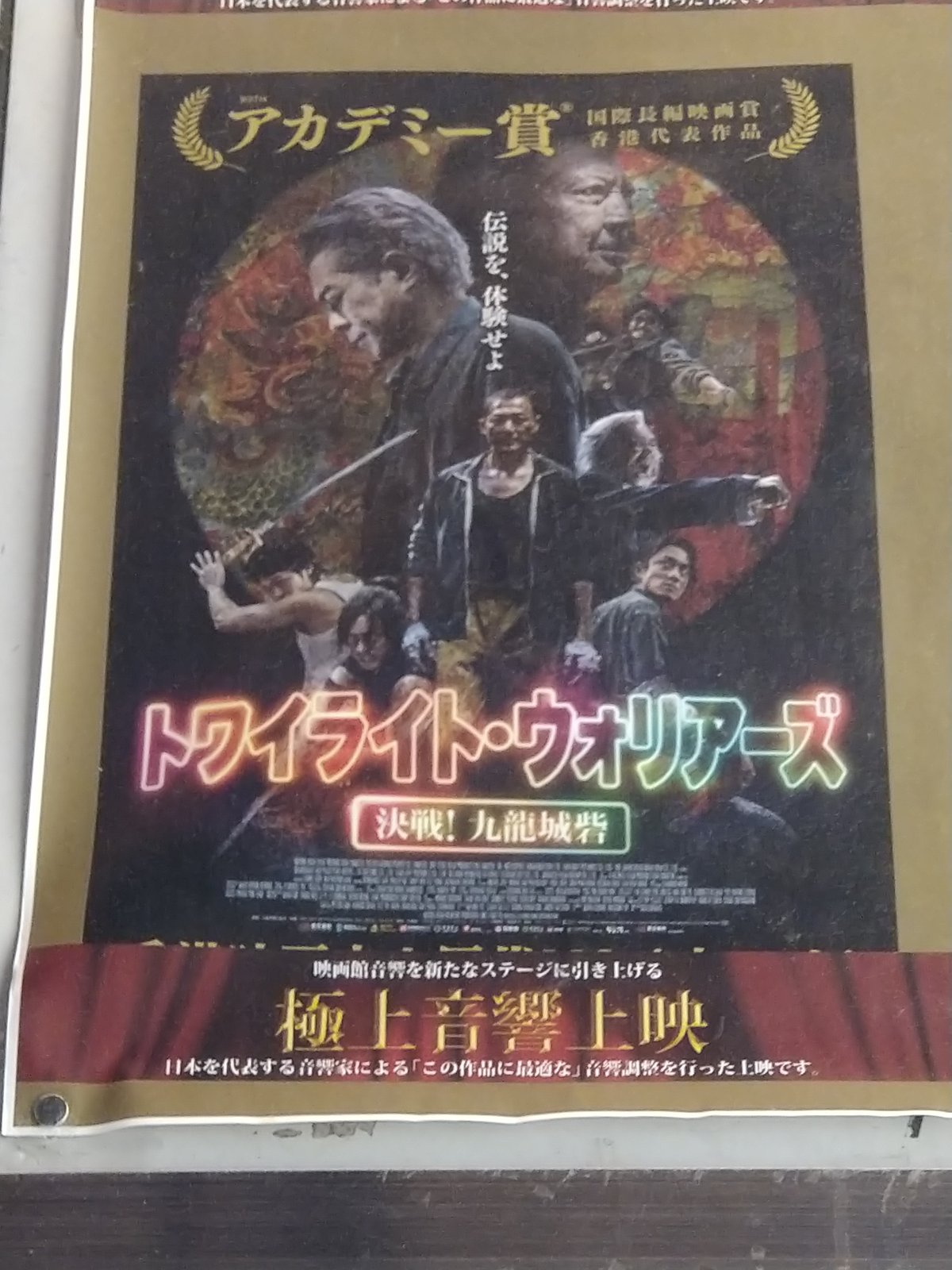

そのきっかけとは、映画「トワイライト・ウォーリアーズ 決戦!九龍城砦」を観たことです。この「トワイライト…」は2024年の香港での上映時に、それまでの香港映画の興収記録を塗り替えて話題となりました。原作は香港の漫画なのですが脚本が非常によくできていますし(もちろん色々な改変はありますが)、なにしろアクション監督が谷垣健治氏ですから、登場人物が繰り出す技も超一流で期待を裏切りません。しかもサモ・ハンが現役なのも昔の香港映画ファンにはうれしい。125分間ずーっと面白くて、香港映画の底力を再認識させてくれる控えめに言って最高な作品です。PG12なのであまり子連れで観る方々も多くないとは思いますが、それ以上の年齢の方にはぜひ観ていただきたい。残念ながら上映終了した映画館が増えているので、上映中の映画館がお近くにあるあなた、お急ぎください。絶対損はしませんよ!

映画好きな方では複数回観た方も多数おられて、ツイッター(X)の投稿などいくら探してもネガティブな評価の投稿はまったく見られません。「10回観た!」とツイートしている方もいらっしゃいますが、この手のツイートはガチだと思います。もう好きすぎて好きすぎて、瞳が❤❤になっている方も見受けられるほどです。シーンを切り取ったイラスト(妄想も含む、いわゆる二次創作ですね)も多数見かけますし、叉焼飯作りに目覚めた人すらいます(ネタバレご容赦)。ちなみに私は観て以来毎日ブランデーが飲みたくてしょうがない(ネタバレご容赦)。

某マニア歴半世紀香港映画通の映画評論家が書いたちょっと微妙なテキストなんて「ちゃんと観たの?」と袋叩きにされてます。

さらには「応援上映」というリピーター向け企画まで実現し、コスプレしたお客さんがペンライトとうちわを持ち込んで(叉焼飯持ち込み禁止とか異常な事前注意もありまして…)キャーキャー言いながら観るという、ほとんどアイドルのコンサート並みの上映もありました。

予想を超える人気に、急きょ主役を中心とした四人と監督が来日し、新宿バルト9で舞台あいさつすることも決まりました。その上映回はチケットが全然取れず、転売ヤーが暗躍する事態になっています。転売ヤー消えろ。転売ヤーには軽蔑という感情すら褒めすぎでムダに贅沢でおこがましい。転売ヤーは地球にはいらないので秒で大気圏外にほっぽり出したい。だって転売ヤーは放射性廃棄物以下だから。ついでに買う輩も同罪。

すでに興収一億超えで二億も見えてきたとの観測も見られ(2/24追記 二億いきました)、こういったリピーターの支えもあり香港映画久々の大ヒットとなっています。

そしてこの「トワイライト…」の配給会社は、世の中「九龍」が「クーロン」で定着しているにもかかわらず「九龍城砦」を「クーロンじょうさい」と呼ばなかったのです!

これは、セリフの翻訳にもかかわっている谷垣氏の功績です。長きにわたり香港映画の現場で仕事をしている谷垣氏が、「クーロン」と呼ぶわけがないのです!呼ばせるわけがないのです!

今後公開される香港映画の翻訳も、谷垣氏のようにちゃんとわかっている方にお願いしたいものですね。

党員募集

というわけで、「九龍をクーロンと呼ばない党」では党員を募集します。党則は「九龍をクーロンと呼ばない」こと。えっ?それだけ?はい、その一点だけです。

これが守れる方なら性別・人種・国籍その他もろもろは不問としますので、勝手に党員を名乗っていただいて結構です。つまり誰でも党員になれます。

もちろん党の名前を背負っての犯罪行為、特に誹謗中傷・差別などを行う輩は、党首の私が許しません。それから「クーロン」と呼んでいる人にケンカを売るのも止めてね。みんな悪気はないんだから。私は平和主義者ですから、党員が返り討ちにあっても助けません。

また党首の私はコレでマネタイズしようなんてこれっぽっちも思いませんので、党費を払えとか、党員証とかグッズとか作るから買えとか、党の機関誌を購読しろとか、有料メルマガに登録しろとか、クラファンやるから参加しろとか一切ありませんし今後もやるつもりはありません。そもそも私は日本一の面倒くさがり屋なので、党のホームページとかも作りません。政治団体ではないので、党員が生活に窮乏しても手を差し伸べませんし、生活保護申請に付き添ったりしません。つまり、はっきり言って何もしません。私の本を買えとか言いません。

ただひとつ、入党に際して以下の記事を読んでいただきたいのです。

「クーロン」と呼ばない活動は、誰も賛同しなくても私一人でもやりますけどね。いままでも、これからも。

(物故者敬称略)