答えを予測しながらする質問のワナ

どうも、Kengoです。

昨年からコーチングを受け始めたのですが、人生や事業の意思決定や目標達成において非常にインパクトのある体験だったので、今年は自分がコーチ側に立てるよう学んでいきたいと思い、このNoteを更新しています。

(前回のnote)

ポイントだと思ったのは「言語化されてない部分に着目する」ということ。コーチングの価値は「自分だけの内省では深掘れなかった答えに辿り着く」ことなので、クライアントが言語化できてる部分とできてない部分に意識を向ける必要があるなと感じました。#ZaPASShttps://t.co/A6Uh6nqJhe

— kengo|コーチング (@22KENGO) February 18, 2020

これからコーチを目指す方や、コーチングを受けたいと思ってる方などの参考になれば幸いです。

ちなみに、このNoteではゴーゴーケンゴとしてではなく、Kengo表記のアカウントと連動させて更新するので、ぜひこちらのTwitterアカウントもフォローお願いします。

先日、ZaPPASSコーチング養成講座の第6回が行われたのですが、今回もポイントをまとめていきます。

今回の講座は実践練習がほとんどで大きく2つのペアワークがありました。

⑴「実現したい未来」の絵を描く

⑵GROWモデルで問いを考える

前回は「拡大→限定→クローズ」の3つの質問を傾聴スキルを意識しながら行なうというペアワークでしたが、今回はGROWモデルを使ったペアワークまで進みました。

⑴「実現したい未来」の絵を描く

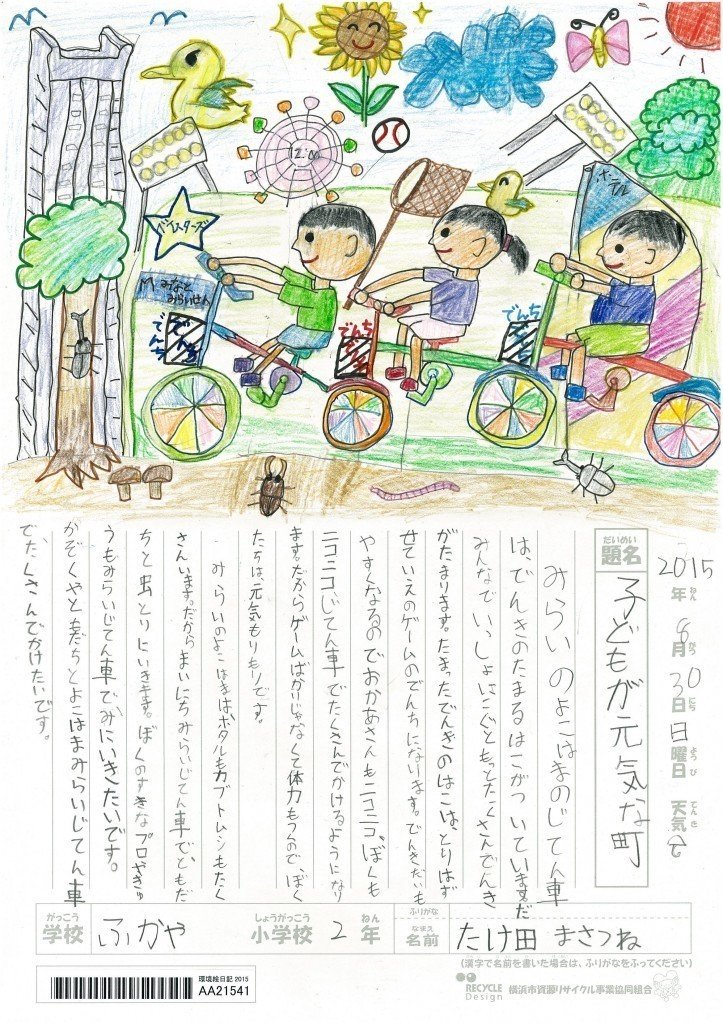

(画像はイメージです。引用元:横浜グリーン購入ネットワーク)

はじめに行なったペアワークは「実現したい未来」の絵を描くというもの。

2人1組になって、相手の描いた絵を質問だけで模写するというペアワークだったんですが、これが意外と奥深い内容でした。

1回目はクローズ質問のみ(イエスかノーか)で、相手の描いた絵を推測していくんですね。

「人はいますか?」「動物はいますか?」「それは外ですか?」のような質問です。

クローズ質問のみだと、自分の推測の範囲でしか回答がもらえないので、正確な答えに辿り着くまでに、かなり時間がかかります。

2回目は拡大、限定、クローズ質問を使って聞いていくのですが、何を聞いてもOKなんですね。

ですから「どこに、なにを描きましたか?」という質問もOKです。

これで、相手が描いた絵を完璧に模写できると思ったのですが、いざ答え合せをしてみると細かい部分でズレがあるんですね。

・大きさが違う

・向きが違う

・模様が違う

などなど、「どこに、なにを描きましたか?」だけでは拾えない細かい部分が抜けてたんです。

これが非常に興味深い点でして、「無意識のうちに質問者のバイアスがかかってる」ということが浮き彫りになった事柄でした。

実際、僕も「どこに、なにを描きましたか?」という質問をしたときの心境としては「これ聞いたら絶対わかる。むしろ反則級かも。」と確信めいたものがあったんですね。

つまり、クローズ質問のみであろうと、なんでもOKの質問であろうと、質問に対する答えに質問者がアタリをつけているとズレが生じやすいということです。

これは気をつけるべきポイントだなと感じました。

「多分、こういうことを考えてるだろう」

「この人が言いたいのはこういうことかな」

「この質問にはこう返してくるだろう」

こういった予測を立てながら質問をしたときに、その予測と近しい答えが返ってくると、何も疑えないんですよね。

疑えないということは、深掘りする機会の損失です。

無意識のうちに自らの常識の範囲でレールを敷いて、クライアントの可能性の最大化にフタをしないように気をつけないとなと。

⑵GROWモデルで問いを考える

まずは、GROWモデルの説明を。

G=ゴール。夢や目標

R=リアリティ。現状把握

O=オプション。選択肢

W=ウィル。次は何をしますか?

上記の頭文字をとってGROWなんですね。

百聞は一見に如かずなので、具体例をみていきましょう。

▼仕事の目標達成に関する質問

G=今の仕事で一番達成したいことは何ですか?

R=現状はどうですか?

O=この目標を達成するためにどんなことがあれば近づけそうですか?

W=最初の一歩は何からいつ始めますか?

▼人生観に関する質問

G=どんなことを大切にして生きていきたい?

R=その理想の状態に対して今は何%くらいですか?

O=どんなことが出来れば100%まで上がりそうですか?

W=その中で絶対にやりきりたいことは何ですか?

▼1年後の目標に関する質問

G=1年後どんな未来を実現してたい?

R=今はどんな状況?

O=実現するために必要な行動はどんなことがある?

W=最初の一歩は何からいつ始めますか?

このような質問例が挙げられます。

質問は相手ありきの話なので、決まりきった正解なんてありませんが、ペアワークを進めていくなかで気づいた点がいくつかあったので、最後にシェアして終わりたいとおもいます。

・質問の時間配分について

序盤に広げきるのがいいとのこと。

広げ切らないとすでに知ってること中心に進むので「深掘り」ではなく「整える」になってしまうということでした。

クライアントの目的にもよりますが「自分の中でなんとなくモヤモヤしてるものを深掘りしたい」という場合、クライアントが自分一人ではスポットライトを当てれなかった部分に着目する必要があります。

そんな中、序盤で発散せずに収束させていってしまうと、クライアントの頭の中にあった言葉の整理整頓で終わってしまうため、コーチとしてのインパクトは欠けるなと。

実践ありきの話になってきますが、意識してやってみると前回の「質問はスポットライト」という話がより染みてきます。

皆さんもぜひ意識してみてください。

以前の記事はこちらからどうぞ。

コーチングにおいて、重要なのはコーチが正しいことを言うことではなく、クライアントが自分自身で正しいと思える答えに自ら辿り着くことだと。ポイントは「コントロールを手放す」ということ。答えのコントロールではなく、話題のコントロールをするイメージだと。#ZaPASS https://t.co/25fpK8WnIx

— kengo|コーチング (@22KENGO) February 11, 2020

沈黙に耐えきれず、焦って質問を返したり、自分の話を展開するケースって誰もが経験あるのではないでしょうか?

— kengo|コーチング (@22KENGO) January 29, 2020

しかし、この沈黙こそが内省を深めるために必要な「間」になるのです。というのも、人は話をしながら自己内対話が同時進行で起こるからなんですね。#ZaPASS https://t.co/pk5lTsGEuW

いいなと思ったら応援しよう!