嫉妬につける薬はなくて、妬みが世界を駆けめぐる 第3話【創作大賞2023】

隊長のバルダンが緩衝シートを素早く床に投げ入れた。

XKZのボトルが落下する。

ワトキンスの足元でふわふわのシートが一気に広がった。

何の音もしなかった。綿菓子のような素材が衝撃を吸収する。

仕事は続く。ワトキンスが倒れてガラスのボトルを割らねぇように、部隊が突っ込む。

* *

ティリーは何が起きたのかわからなかった。

ワトキンスさんの手から、ガラスのボトルが落ちるのが見えた。髪の毛が逆立ち息が止まる。もう終わりだ。

目の前に白い煙が立ち込める。複数人のバタバタという足音。

わたしの身体がふわりと浮き、抱きかかえられた。迷彩色の戦闘服が頬にあたる。特殊部隊が突入したんだ。

「被疑者の身柄確保」

声が響いた。白煙が薄くなり、視界がはっきりしてくる。ワトキンスさんを、マットの上で数人の隊員が抑え込んでいた。

「爆発物解除」

ほっとして身体中の力が抜ける。耳元で声がした。

「遅くなってすまねぇ」

思わず見上げた。

ヘルメットで顔は見えない。

でも、その声は、わたしのよく知っている声だった。

* *

「最新情報が入ってきました」

フェニックス号のテレビから、記者の興奮した声が聞こえてきた。サブリナは、ジョンと一緒に緊張しながらモニターを見つめた。

「コッペリ社に特殊部隊が突入した、とのことです」

ティリー先輩は大丈夫だろうか。少なくとも現時点で、コッペリ社の本社ビルは爆発していない。

記者に原稿が突っ込まれる。

「ワトキンス容疑者の身柄確保、身柄確保です。爆発の恐れはありません。人質にけが人はいないもよう。避難命令が、まもなく解除となります。繰り返します」

わたしはジョンと顔を見合わせた。

「よかった、よかった。ティリーさんも無事だ」

「ジョン、ありがとう」

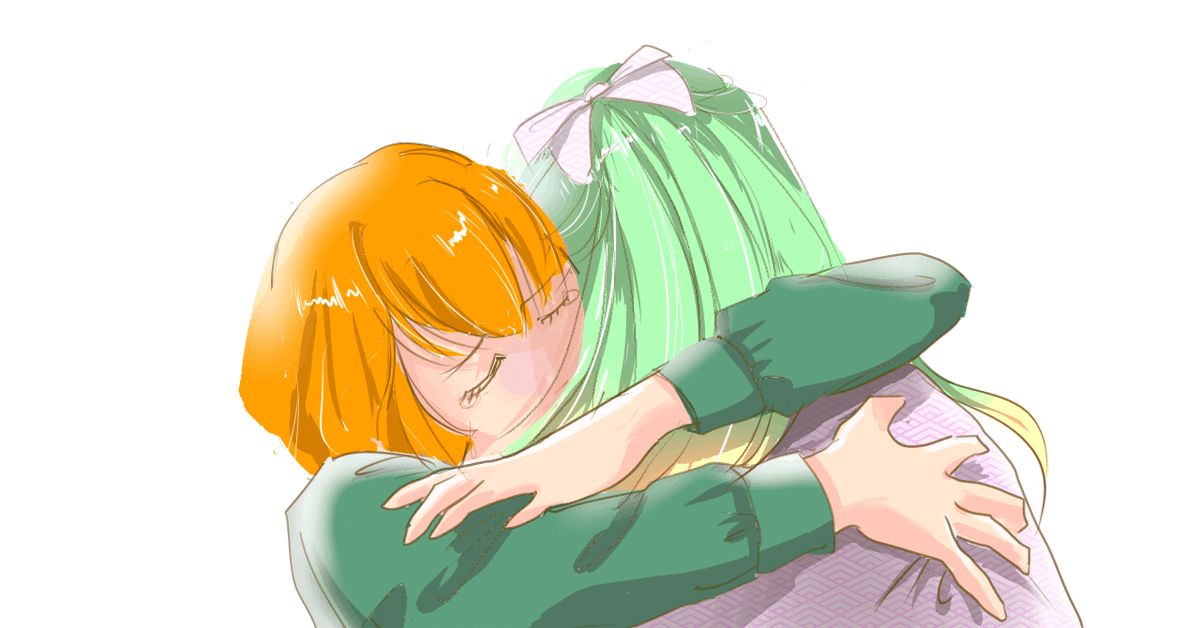

わたしは抱きつき、ジョンの胸に顔をうずめた。わたしの不安が消えていく。これで父にぶたれることもない。ジョンの柔らかく温かい手がわたしの背中をさする。気持ちが落ち着く。

「サブリナ、もっと僕を頼っておくれ。君はしっかり者で、優秀で、何でも自分で解決できると思っているのかも知れない。けど、僕は、君を見ていると心配でたまらなくなるよ。今回のコッペリ社の契約だって、君が隣の営業企画課の仕事を横取りしたような、間違った噂が流れている」

「知っていたの?」

驚いてわたしはジョンの目を見つめた。

「アディブさんから聞いたよ」

* *

まだ、うっすらと白い煙が十五階の室内に漂っている。

「遅くなってすまねぇ」

そう言いながら突入してきた隊員が、特殊部隊のヘルメットを取った。その顔を見なくても、わたしはもう誰だかわかっていた。

「遅いわよ、遅すぎよ。レイターのばかばかばか」

レイターの胸をこぶしで何度もたたく。涙が出てきた。怒っているのか、喜んでいるのか、驚いているのか、何が何だか、自分でもわからない。

「怖かった……」

身体の震えが止まらないわたしを、ぎゅっとレイターが抱きしめた。

「よくがんばったな」

温かい。レイターの胸の鼓動が聞こえる。手に力を入れて戦闘服を抱きしめる。ここから離れたくない。

完全な信頼感が、わたしの恐怖を取り去っていく。震えがおさまる。

もう大丈夫。レイターがいれば何一つ不安はない。力強いレイターの腕に身体中の力をゆだねる。いつだってそうだ。全てのものからわたしを守ってくれる。その心地よい安心感。レイターが一緒なら何も怖くない。

ずっとずっとこうしていてほしい。身体ごと溶けてしまいたい。ふわっとした一体感と幸福感に充たされる。

「被害者の方歩けますか?」

救急隊員の声ですっと我を取り戻した。わたしったら、こんなところで厄病神と抱き合って何をしているのか。

興奮状態のせいで、感覚がおかしなことになっている。近くにはバッハさんや、ほかの隊員もいる。は、恥ずかしい。身体を離そうとしたら、レイターがさらに力を入れて抱きしめた。

「もう少し、こうしていようぜ。俺が抱いて連れて行ってやる」

一瞬、そうしてほしい気持ちが浮かぶ。いや、ありえない。密着し過ぎだ。

「い、今は仕事中です」

「仕事じゃなかったらいいのかな」

「バカなこと言わないで!」

にやりと笑うレイターの顔を見上げたら、いつもと同じような苛立ちがわきおこり、頬をはたきそうになった。

* *

十五階の廊下で、特殊部隊の指揮を任された俺は、ティリーさんとワトキンスのやりとりを盗聴していた。

「きっと、このニュースで銀河中の人にわかってもらえます」

今だ。

ワトキンスがテレビに気を取られた隙を狙って、特殊部隊に突入の指示を出した。

静かに室内へ入る。

ワトキンスの首筋に即効固定剤を打ち込んだ後の俺の仕事は、ティリーさんの保護。万一、作戦が失敗してXKZが爆発したら、俺はティリーさんを抱いたまま十五階の窓から飛びだす。俺は盾になり、死んでもティリーさんを守る。

ティリーさんの細く柔らかい身体を抱きかかえる。

最悪の事態にはならずにすんだ。

バルダンの仕込んだ部下たちは優秀だった。きっちりとXKZ液体爆弾を回収した。

「遅くなってすまねぇ」

ヘルメットを取ると、ティリーさんの髪の甘い香りが俺の身体に入ってきた。

「遅いわよ、遅すぎよ。レイターのばかばかばか」

なぜだかティリーさんは、罵倒しながら俺の胸をこぶしでぶつ。そこ、さっき撃たれたところで痛てぇんだけど。

「怖かった……」

ずっと緊張してたんだろう。ティリーさんの身体が小刻みに震えた。

「よくがんばったな」

ティリーさんが震える手で俺の身体をつかむ。

やべぇ。かわいすぎる。

俺は力を込めてティリーさんの身体を抱きしめた。俺があんたの震えを止めてやる。銀河中のすべてのものから、きっちり守ってやる。

任務を終えた達成感のせいだ。身体中に幸福感があふれ出す。

俺はティリーさんを抱きしめながら、アーサーの「殺すな」という面倒くさい捕獲命令に感謝していた。抱きしめる俺の手が、人を殺した直後じゃなくてよかった。

アリオロンの盗人たちを殺していたら、こうやってティリーさんを抱きしめちゃいけねぇような気がした。

ティリーさんが俺から離れようとする。俺はずっとこうしていたい。

「もう少し、こうしていようぜ。俺が抱いて連れて行ってやる」

* *

フェニックス号で、サブリナは思い返していた。

社内に嫌な噂話が流れていた。わたしが隣の営業企画課の契約を横取りしたことになっていた。

わたしは一年以上前から、コッペリ社の中にきちんとコネクションを作っていた。そこへ後から入ってきたのは、隣の課のフレッド先輩だ。

わたしより値引きした額を持ち込んできた。

主任のアディブ先輩と相談して、上司を説得し同額まで値下げして対応した。コッペリ社の担当者は、フレッド先輩より長くつきあってきたわたしの方が話がしやすいと、購入の連絡を入れてきた。

それだけのこと。横取りしようとしたのは、営業企画課のほうだ。

アディブ先輩に呼ばれた。

「サブリナ、変な噂が流れているわね。きちんと否定する?」

わたしは先への影響も計算して判断する。一時の感情で誤ったりしない。「いえ、否定したところで、フレッド先輩に余計に恨まれるだけですから、このままで結構です。その代わり、評価はきちんと昇格と給与に反映してください」

「わかったわ、課長に伝えておく」

*

ソファーの向かいに座るジョンが、わたしに言った。

「サブリナ、今回の噂のこともそうだけれど、君は器用過ぎて、不器用なんだ」

ジョンの言っている意味がわからない。

「ティリーさんを見習ったらいいよ」

「ティリー先輩を?」

わたしに言わせれば、先輩の方がよっぽど不器用だ。

「きっと、ティリーさんだったら、自分は横取りなんてしてません。って大声で叫んでるよ」

「そうでしょうね」

あの人は感情と変な正義感が先に来る。

「だから、誰も横取りしようと言う気がおきない」

「……」

「ティリーさんってすごいんだよ。見てると手伝わずにいられないもの。本人は一生懸命なんだけれど、どこか抜けてて、ほっとけない。巻き込まれるけど、許せてしまう。おそらく、感謝するのが上手なんだよね」

「感謝が上手?」

「サブリナは他人に手伝ってもらわないで、やり切ろうとする」

わたしはすべてを先回りして、完璧にこなさなければ、自分の気が済まない。

「もっと、人に甘えて、感謝しちゃえばいいんだよ。感謝されたら、人は嬉しいんだから」

ジョンの言葉が、目の前のドアを少し開けたような気がした。

ああ、そういうことか。わたしは人に妬まれる体質だと思っていたけれど、体質なんかじゃない。

わたしは人に頼ることを、敗北と感じている。そこに感謝の心はない。自分はどこかで他人を下に見ている。

人は、そういう気持ちを敏感に感じ取るんだ。レイターさんが言っていた。

「ティリーさんは真っ当だから強い」という言葉の意味が、今ならわかる気がした。

* *

コッペリ社の十五階でワトキンスさんは現行犯逮捕され、警察署へと連行された。

わたしは疲れていたけれど、救急隊のストレッチャーもレイターに抱きかかえられる必要もなかった。

「歩けるので大丈夫です」

わたしはレイターと一緒に、コッペリ社の本社一階へと降りた。交渉人を務めたアーサーさんが笑顔で立っていた。

「ティリーさん、ご無事で何よりです。あなたのおかげで、事件は解決し全員無傷で助けることができました。ありがとうございます」

「わたし、何にもしてませんよ」

お礼を言われる理由が分からない。

「あなたが、ワトキンス氏との会話で隙をつくってくれたおかげで、突入のタイミングができたんです。助かりました」

無我夢中で、どんな会話をしていたか記憶がない。

「いやあ、ティリーさん、あんた、すごいよな。よく、あのワトキンスに共感できたな」

レイターがニヤリと笑う。すごいとは言うものの、褒められている気はしない。

一緒に人質になったバッハさんが近づいてきて、頭を下げた。

「ティリーさん、無関係なあなたを弊社のごたごたに巻き込んでしまって、本当に申し訳ありませんでした」

「いえ、もう終わったことですから大丈夫です。わたし、厄病神のせいでよく、こういう目に遭うんです」

ちらりとレイターを見た。

慣れたわけじゃない。けれど、昔よりパニックにならなくなった気がする。バッハさんの横に、若い男性が立っていた。イケメンすぎる研究者だ。

「弊社のロットリンダ研究員です」

「産業スパイの……」

口をついて出てしまった。

「僕のせいですみませんでした」

テレビで見たままの誠実そうな物腰。謝罪されても、言わずにいられない。

「どうして、ワトキンスさんの情報を盗んだりしたんですか?」

口調が詰問調になる。

「僕は盗んでいません」

「え?」

隣のバッハさんが頭を下げてわたしに言った。

「お願いします。ロットリンダの話を聞いてやってください」

ロットリンダさんは静かに語りだした。

「僕は前に勤めていたハルタナ社で、ワトキンスからパワーハラスメントにあっていたんです」

「パワハラ……」

切れやすく、すぐ怒鳴りつけるワトキンスさんの姿は容易に想像できた。「僕は、大学院でXKZの安全性について研究していました。ワトキンスがいつまでもXKZの研究で結果を出さないことから、業を煮やしたハルタナ社から入社を誘われたんです。ところが配属された研究室では、ワトキンスの命令で実験には出入り禁止、資料にも触れさせてもらえませんでした」

「どうしてですか?」

「僕の能力に嫉妬していたんだと思います」

「嫉妬……」

「僕の方がXKZに知見を持っていました。だからワトキンスは自分の席をとられると、怯えたんだと思います。僕はワトキンスのパワハラをハルタナ社に訴えましたが、無視されました。だから、転職したんです。僕はワトキンスの研究情報は、何一つ、コッペリ社へ持ってきていません。産業スパイでも、引き抜きでもなく、僕は純粋に、XKZを安全化する研究がしたかったんです。彼が十年かけてできなかったことを、僕はコッペリ社で、一年半で完成させ、フイールを開発しました」

ワトキンスさんが語っていたことと、全然話が違う。

「じゃあ、ワトキンスさんは、どうしてあんなに怒っているんですか?」

レイターが口を挟んだ。

「あいつは、本気で思ってんだろ。あんたが情報を盗んだと」

「そうです。僕のせいだという思い込み。被害妄想です」

「被害妄想?」

「僕が会社を辞めたことを受けて、ハルタナ社も、ようやく重い腰を上げました。転職後、ハルタナの人事部から連絡がありました。社内調査の結果、ワトキンスのパワハラが確認できたと。そして、ワトキンスには処分を科すから、口外しないでほしい、と示談金を持ち掛けられました。僕は、コッペリ社での新たな生活に満足していたので、お金はいらないと伝えました。ワトキンスは、どこをどう勘違いしたのか、僕のせいで無実の処分を受けた、と思い込んだんです。彼は粘着質で、研究に向いている部分もありましたが、歪むと手が付けられません。フイールが発売になると、ワトキンスは情報ネットワークに僕が産業スパイだと、事実無根の内容を書き込んだんです」

さっき、ワトキンスさんは何と言っていたっけ。似たような話をしていた。情報ネットに書き込んだけれど無視されたと。

「あまりに内容がひどい上に、書き込みが大量だったことから、僕は警察に相談しました」

この話にも既視感がある。ワトキンスさんは言っていた。「ロットリンダは名誉毀損だと警察に届け出た。そして、わしの投稿は削除されたんだ」と。

「捜査の結果、名誉毀損罪にあたる、としてワトキンスは訴追され、罰金刑となりました。それで彼は、ハルタナ社を解雇されたんです」

「え? それがクビになった理由?」

産業スパイに情報を盗まれて、ハルタナ社から速乾洗剤が発売できなくなった責任を負わされて、クビになったんじゃないの?

「ワトキンスは、僕の陰謀だ、と騒いだそうです」

ワトキンスさんの歪んだ思い込み。

ハイスクールの時の化学のテストを思い出した。

勉強を教えたわたしより高得点を取った彼女の笑顔。そんなことあるはずないのに、わたしをあざ笑っているように感じた。どす黒い感情は認知を歪める。

「マスコミからも問い合わせが来たので、同じ話をさせていただきました。僕とワトキンス、どちらの言っていることが正しいか、調べればすぐにわかることです」

だから、警察もマスコミも、ワトキンスさんの告発状を相手にしなかったんだ。ワトキンスさんの話を逆側から見ると、世界はまったく違って見えた。

レイターの顔を見上げた。

「わたし、ワトキンスさんの何に共感していたんだろう?」

「だから、すごい、って言ったろ。あんた、絶対、詐欺師にだまされるぜ。十億賭けてもいい」

「わたしも、だまされる方に十億賭けたいわ」

「世界はいろんな顔を持ってんだよ。あんたと俺は、同じ世界にいるのに違うものを見てる。ま、俺は、ティリーさんのその突っ走ってるところを尊敬してるんだけどさ」

バッハさんが、諭すようにわたしに話しかけた。

「ロットリンダの開発した技術はすごいんです。XKZから危険な部分を除去したものが、フイールなんですよ。ティリーさんは、情報公開しなかったことにご不満があるかも知れませんが、フイールはアロルウム溶剤と混ざっても化学変化を起こさないので、あえて原材料を明かす必要はない、と経営陣が判断しました。今後は、情報を公開し、安全性を訴えて販売していきます」

バッハさんはわかっていたのだ。わたしがワトキンスさんに同調し、誤った思い込みで怒っていたことを。

「ごめんなさい」

人質になって判断力がおかしかったとはいえ、大きな声でバッハさんに文句を言った自分が恥ずかしくなった。

* *

ジョンとサブリナは、フェニックス号でニュースの続報を見ていた。テレビでは、今回の事件がワトキンスの嫉妬と過剰な思い込みから引き起こされた。と伝えていた。この確執について、マスコミ各社は以前から知っていたようだ。

「こちらが、ワトキンス容疑者が私どもの放送局へ送ってきた文書です」

キャスターが示すモニターには、告発状が映されていた。

ワトキンスのパワハラによって、若く才能あるロットリンダがコッペリ社へ転職し、フイールの発売直後からトラブルになっていた、と詳細に解説している。

ジョンがぽつりと言った。

「僕は、犯人のワトキンスの気持ちがわかるよ」

わたしは驚いた。

「ジョンでも、人を妬むことがあるの?」

「あるさ、僕は身体が震えるほど、人を妬んだことがある」

意外だ。普段のんびりしたジョンから、そういう激しい感情を感じたことがない。

「ジョンにそんな気持ちを抱かせるって、一体どんな人?」

ジョンは一瞬躊躇しながら口にした。

「……レイターの前の彼女『愛しの君』さ」

「え?」

レイターさんが忘れられないでいる『愛しの君』は、学生時代に病気で亡くなったと聞いている。ジョンが慌てて言った。

「恋愛の嫉妬じゃないよ。才能の嫉妬だからね」

可愛い人だ。思わず吹き出す。

ジョンの表情が真面目になった。

「サブリナには言っておくよ。今回、僕がザルダック財団大賞を取ったバローネ理論は、本当は『愛しの君』のフローラの修正論文なんだ。僕の名前で申請してしまったけれどね」

「どういうこと?」

思わぬ告白にわたしはジョンの目を見た。

「きょう、表彰されるべきなのは本当はフローラなんだ。バローネ理論は僕が思いついたんだよ。けれど、重大な欠陥があったんだ。彼女がそれを見つけて修正して、それで初めて形になったんだ。悔しかったなあ、僕の論文が破綻している、とフローラに間違いを指摘された時は。その指摘も彼女もこの世界から消えて欲しいと思った。その後、本当に彼女は消えてしまったけれど……」

ジョンは一息入れると、何かを思い出すように宙を見つめた。

「彼女は高知能民族のインタレス人の末裔で、僕の論文を一読しただけで間違いに気が付いたんだ。ワトキンスがロットリンダに感じた嫉妬と同じような気持ちを、僕はフローラに感じた。苦労して得た僕の場所を、軽々と才能で奪っていくという焦りと怒り。フローラに対して浮かび上がる憎悪を、僕は自分では止められなくて、辛かった」

わたしは静かに聞いていた。

「でもね、僕が、バローネ理論を実用化までこぎつけることができたのは、あの時の苦しく悔しい気持ちが原動力だった。強い感情は物事や世界を動かしていく、妬み、苦しみ、後悔。負の感情だって悪いことばかりじゃない」

「ジョンは、上手に昇華できたのね」

「レイターと約束したからね。亡くなった彼女の理論を絶対実用化するって。七年かけて、その約束をようやく果たすことができたんだ。今回の授賞をレイターはおそらく僕より喜んでいる」

レイターさんは、ティリー先輩のことが好きなのに、特定の女性とはつきあわない、と公言して深入りを避けている。その理由がわかった。

「レイターさんにとって、『愛しの君』は今も大切な人なのね」

「うん。レイターはフローラを、フローラはレイターを必要として愛しあっていた。愛が可視化するほどに」

愛が可視化する?

「恋愛音痴な僕にだってわかったんだよ。あの時、二人の空間が光り輝いて見えた。僕は愛をこの目で見たんだ。だから僕は、断言できる。二人の愛に負けないぐらい、僕はサブリナが好きだ」

突然の告白に、わたしは動揺した。あまりにも力のこもった告白。ジョンがわたしを好きなことは、もちろんわかっている。けれど、面と向かって「好きだ」と言葉で言われたのは初めてだった。

わたしは、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。わたしは計算ばかりしていて、ジョンのような純粋な気持ちには応えられない。

「わたしは、ジョンにふさわしくないわ」

愛される側が勝つと考える傲慢な自分が、恐れている父の姿と重なる。

「どうしてそんなことを言うんだい?」

「わたしはあなたを利用しているだけよ。都合のいい男性として」

計算を忘れて、初めて本音を口にしてしまった。「都合のいい男性」と聞いてジョンはあきれて幻滅したに違いない。もう、終わりだ。

こんな最低な女に、どういう訳かジョンは笑顔を向けた。

「いいんだよ。都合よく利用してくれて」

何の見返りも求めない。無償の愛。

「僕は一目見て君に恋をした。君と話せば話すほど、君のことが好きになっていく。サブリナ、君は計算ばかりして、ちょっと歪んでる。でも、そこすら愛しい。それがどうしてなのか、理由を求めちゃ駄目だよ。レイターが言っていたんだ。恋の始まりに理由はないって。それはきっと、マルガニ係数の指数並にわからないことなんだ」

ジョンは、歪んだわたしすら愛おしいと言う。彼は恋で目が曇っているのだ。でも、それは悪いことばかりじゃないのかもしれない。

ジョンの言葉は甘く、わたしの心を満たしていく。涸れることなく注がれる愛が、コップからあふれだし、現実の世界で涙に変化した。

ジョンのために何かをしたい。なんの見返りもいらない。なんの計算もしない。判断が間違っても構わない。

人を好きになり、愛を与える。そこには、勝ちも負けも誤答もない。

母は愚かでは無かったのかもしれない。

愛する側の母には、おそらく、彼女なりの幸せが存在していたのだ。暴力による支配、という言葉が馬鹿らしいほどに。

わたしがジョンを選んだのは正解だった。

今更ながら気がついた。怖がりなわたしが、この人と一緒にいると、温かく不安がないことに。ジョンが与えるものが、わたしを父から解放していく。泣きながらわたしは笑った。

「マルガニ係数がどんな難解なものなのかは知らないわ。けれど、確かに世界には理由がわからないことがある。なぜだろう、ジョンのことが好き。多分、愛してる」

口にした瞬間、世界は白く輝きだし、愛がわたしにも見えた気がした。

* *

ティリーは警察署で簡単に事情を聴かれた。アーサーさんが読み上げる書面に同意し、サインをする。

「お疲れさまでした」

聴取が終わり、部屋から出ようとした時だった。

同席していたバルダンさんという大柄な警察の隊長さんが、姿勢を正してわたしに声をかけた。

「レイターのこと、よろしく頼みます。あいつのことはガキの頃から知ってますが、いい奴です。面倒なところはありますが、目をつむって、つきあってやってください。そうすればあいつも救われます」

つきあう? わたしとレイターが? バルダンさんの後ろでアーサーさんが微笑んでいる。わたしは顔が真っ赤になった。

見られていたんだ。レイターが助けに来てくれた時に抱きついてしまったこと。

「ち、違います。不可抗力なんです」

あわてて言い訳する。いろいろなことがあり過ぎて頭の中が混乱している。

「疲れているので、これで失礼します」

逃げるように部屋の外に出ると、ロビーでレイターが待っていた。

その姿を見た瞬間、身体が火照るような感覚が増幅された。隊長さんが変なことを言うからだ。

レイターがわたしを見つけて足早に近寄ってくる。戦闘服から、いつものだらけたシャツ姿に着替えていた。

「ティリーさん、あんた熱があるんじゃね? 顔が赤いぞ。疲れただろ。大丈夫か?」

心配そうにのぞき込むレイターの顔が近い。

「辛かったら、抱いて連れてってやるぜ」

「結構です!」

自分でも驚くほど声が大きかった。レイターが肩をすくめた。

「それだけ元気がありゃ、大丈夫だな」

エアカーが停めてある駐車場まで並んで歩く。

「ヨマ牛のいい肉を仕入れたんだ。ジョン・プーも呼んだから、これから、サブリナさんと一緒にフェニックス号で祝勝会しようぜ」

サブリナの名前を聞いた瞬間、わたしは気が重くなってうつむいた。

わたしはワトキンスさんに気持ちを同調させながら、成績がいいサブリナのことを妬んでいた。

「わたし、サブリナにあわせる顔がないの」

「あん、何で?」

「わたし、サブリナの契約が失敗すればいい、って願ったのよ。酷い先輩でしょ。今回はその罰があたったのよ」

気がつくと、わたしは人には知られたくない、黒い自分のことを口にしていた。

「ふぅ〜ん、随分と健全じゃん」

「健全?」

「あんたは、ワトキンスみたいに、足引っ張っる嫌がらせをした訳じゃねぇだろ」

「そんなことはしないけど」

「さて、サブリナさんは、どうしてボクちゃんの船で行くことになったんでしょうか?」

「たまたま、わたしの仕事と重なったからでしょ。二隻船を出す必要無いもの」

「じゃあ、あんたに仕事が入ったタイミングと、サブリナさんの契約日が同じなのは偶然だったのかな?」

レイターがニヤリと笑う。

「意図的だったとでも言うの?」

「俺の船に乗れば百パーセント契約できない、って信じてる奴がいるんだよねぇ」

フレッド先輩の顔が浮かんだ。

「それって、サブリナの契約を阻止しようとしたってこと」

「ご名答。他にも法外な値下げとか、あの手この手を使ったようだぜ。サブリナさんは見事にかいくぐったけど」

「いくら自分の契約が取られたからって、ひどいじゃない」

「あんた、怒ってる?」

「怒るわよ」

「健全だろ」

「え?」

「思ってることと実行することは全然違う。殺したいと思うのと、実際に殺すのは違うってことさ」

その例えは極端だ。でもレイターの言いたいことはよくわかった。

「あと、サブリナさんの名誉のために言っとくけど、サブリナさんは契約の横取り、なんてしてねぇぜ」

「どういうこと?」

「あれは、フレッドの悔し紛れの嘘さ。サブリナさんは一年以上前から、コッペリ社と話を進めてたんだ」

「何ですって?!」

わたしは驚いた。

「レイター、あなた、それを知ってたの?」

「ってか、結構、知ってる奴はいるぜ」

「じゃあ、どうしてその人たちは黙ってるのよ。ちゃんと、正しいことを伝えないと。サブリナがかわいそうだわ!」

わたしは怒っていた。その怒りは、レイターに対してでも、嘘だと知って何もしなかった人に対してでもない。バッハさんの顔が浮かんだ。「担当者は丁寧な仕事をされていた」と。

ちゃんと調べもしないで、噂だけで妬みを増大させていた自分に対しての怒りだ。

「サブリナに謝らなくちゃ、勝手に妬んで、本当に自分が恥ずかしい」

きっとサブリナは気が付いている。今回の出張で冷たい態度をとったわたしのことに。

「妬みは自分の欲しいものを映し出す。だから引き上げる力になる」

優しい声だった。レイターの顔を見つめた。

「俺はそう思ってる。だって、自分に足りてねぇものを感じさせてくれるんだぜ」

自信家で俺様なレイターの口から、妬みという言葉が出てくるのに違和感があった。

「レイターでも妬むことあるの?」

「そりゃそうさ。悔しいが、俺は師匠のカーペンターの飛ばしに追いつけてねぇ」

珍しい発言だった。

「あなた、銀河一の操縦士なんでしょ?」

「師匠は死んだから、今は、俺が銀河一でいいんだ」

「インチキくさいわね。でも、なんていうか、もっとどす黒い感情なの」

「ふむ、ハイスクールん頃、俺はアーサーより操縦がうまかった。なのに、あいつには限定解除免許が与えられて、俺には免許が無かった。あいつは毎日船で出勤し、俺は宇宙に行くことすらできなかった」

レイターは思い出したように空を見上げた。学生時代、レイターは将軍家の居宅『月の御屋敷』に居候し、アーサーさんと暮らしていた。

「イライラしてさ。俺はあの屋敷の中で、あいつと同じ空気を吸うのも嫌だった」

宇宙船に乗れない『銀河一の操縦士』の苛立ち。わたしを襲う黒い感情と似ている。

「だから俺、アーサーの免許の写真に落書きしてやったんだ」

「は?」

「あいつ、免許提示する時に気が付いてあわてたらしいぜ」

レイターは愉快そうに笑った。

「アーサーに恥をかかせたところで、俺に免許がもらえるわけじゃねぇ。何の意味もねぇ。わかってるけど、やらずにいられねぇ暗闇に襲われること、ってあるのさ。ま、そんなこともあって、俺、免許の重さがわかるんだ」

目の奥が軽くなるような感触。眉間に張り付いていたものがふわっと浮いた。

「妬まねぇ奴なんていねぇよ。アーサーは俺のことを妬んでるし」

それは信じがたい。けれど、この人の言葉にまた救われる。

「あんたは妬んでる自分を嫌うんじゃなくて、それも自分だって受け入れたらどうだい? そんで、サブリナさんを利用すればいい」

「サブリナを利用する?」

「ティリーさんは、どうも社内事情に疎いからな。サブリナ、情報があったら教えてね、って聞けばいいんだよ。きっとサブリナさんは教えてくれるぜ。あとは、あんたが、それを出来るかどうかさ」

わたしが出来るかどうか……

レイターの言いたいことが伝わってきた。

自分がサブリナの先輩でメンターだ、と言うプライドが邪魔しているということに。

*

フェニックス号に到着すると、サブリナとジョン先輩が待っていた。サブリナが抱きついてきた。

「ティリー先輩、無事でよかったです」

朝、一緒にここを出発したのが遠い昔のようだ。

「ほんと死ぬかと思ったわ。サブリナの契約は大丈夫だった」

「はい、おかげさまで契約できました」

「よかった」

不思議なくらい妬みは消えている。サブリナを抱きしめた。

「ごめんね、サブリナ。よくがんばったね」

*

「お待たせ」

と言いながら、レイターが大皿に盛りつけた骨付き肉を運んできた。すごい、ごちそうだ。焼けたお肉のいい香りが漂う。

ジョン先輩がよだれを垂らしそうになっていた。

「僕の大好物じゃないかぁ」

「名産のヨマ牛だぜ」

レイターが肉をきれいにさばき、それぞれの皿へと取り分けた。

「きょうはジョンのお祝いだからな。一番美味しいところはジョンにやるよ、コーデリアの会見でも見ながら祝勝会しようぜ」

ジョン先輩のお祝い? 祝勝会、ってサブリナの契約祝いじゃないの?

ニュース番組でクロノスの会見が生中継されていた。広報のコーデリア課長がマイクを握る。

「皆様、本日はお忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。弊社の社員がヨマ星系におきまして、立てこもり事件に巻き込まれましたが、無事救出されました。ご尽力いただいた皆様に感謝申し上げます」

自分の話とは思えない。随分と立派な会見場にマスコミが駆けつけていた。わたしのためにこんな高級ホテルを借りたのだろうか。本社会議室で十分だ。違和感がある。

コーデリア課長が続けた。

「本日は、ザルダック財団大賞の授賞について、こちらの会場で会見を予定しておりました。しかし、立てこもり事件が発生し、弊社社員が巻き込まれたことから、受賞者のジョン・プライアントは、授賞式を欠席させていただきました」

「え?」

思わずジョン先輩の顔を見た。

「ジョン先輩、ザルダック財団大賞を受賞されたんですか?」

「うん、情報の解禁が今日だったから、言ってなくてごめんね」

「この後の会見は、クロノス総合研究所所長のサパライアンが務めさせていただきます」

コーデリア課長が紹介すると、テレビの画面に、満面の笑みを浮かべたサパライアン所長が映った。

「ジョン・プライアントと私は、彼が学生時代からのつきあいでしてぇ」

特徴的なダミ声で、所長が語り始めた。ジョン先輩に聞いた。

「会見に出なくていいんですか?」

「うん、僕はサブリナの近くにいたいんだ。だって、彼女がこんな大変な事件に巻き込まれたんだよ」

ジョン先輩とサブリナが見つめ合って微笑んだ。

サブリナがうらやまし過ぎる。実際に事件に巻き込まれたのはわたしだ。だけど、わたしの近くにいたい、なんて言ってくれる人はいない。

軽い嫉妬を感じながら二人を見ていたら、さっきレイターに抱きしめられた時の感覚がよみがえってきた。

「面倒なところは目をつぶって、つきあってやってください」という隊長さんの声と重なる。

いやだ、胸がドキドキする。あまりに疲れて、わたしはどうかしている。思わずレイターから目を逸らす。

「さ、乾杯しようぜ」

ポンッツ、という小気味よい音をさせて、レイターがシャンパンを開けた。

「ジョン・プー、よくやったな、おめでとさん」

レイターがいつになく優しい表情で、薄いピンク色のお酒をジョン先輩のグラスに注いだ。シュワシュワと小さな泡がたちのぼる。

「レイター、君との約束が果たせてよかったよ」

と言いながらジョン先輩が軽くグラスを掲げた。約束って何だろう? と、思っていたら、サブリナが明るい声をあげた。

「ティリー先輩の無事を祝して」

わたしはあわてて言った。

「サブリナの契約成功を祝して」

「乾杯!」

シャンパンのほんのりとした甘さが、疲れた身体に沁みわたる。

ヨマ牛の骨付き肉は柔らかくて味が濃い。名産と言われる理由がわかる。塩だけ、というシンプルな味付けだというのに、次から次へと手が伸びてしまう。

素材の味を引き出す調理って大変じゃないのだろうか。彼だってきょう一日、忙しかったはずなのに。

おいしいものが食べられて、うれしい。生きている、っていう幸せに感謝する。料理が進むとお酒も進む。アルコールの力も借りて、わたしはサブリナに頼んだ。

「サブリナは情報を集めるのが得意だから、今度、社内の話とか、教えてね」

素直に話せた。

「はい、もちろんお教えします。先輩!わたしもティリー先輩に色々と教えて欲しいんです」

「わたしがサブリナに教えることなんて、何もないわよ」

「先輩から学びたいんです」

よくわからないけれど、嫌味には聞こえなかった。もう、酔った勢いだ。わたしは胸を叩いた。

「任せなさい。わたしは、サブリナのメンターなんだから」

*

わたしの仕事は終わっていない。

バッハさんから預かった資料をフレッド先輩に届ける、という本来の仕事がある。

ソラ系のクロノス本社へ戻ったわたしは、今回の案件を部長と課長に報告して自席へ戻った。夕方時、営業企画課の同僚がそろっている時間帯。

「ティリー、大変だったね」

みんなが心配して集まってきた。今だ。

わたしはフレッド先輩に近づいた。

「先輩、こちら、コッペリ社のバッハさんから預かってきた大事な資料です」

封筒パックを先輩に手渡す。

「おお、ティリー君。大丈夫だったかい。すまなかったね、こんなことになるとは想像もしなかったよ。やっぱり、厄病神の船はよくないな」

本当は、フレッド先輩の目論見通りだったんじゃないんですか。と追及したい気持ちはおくびにも出さない。

「大丈夫です。それより、わたし、バッハさんからある情報を聞いてきたんです」

「ほう、どんな話だい?」

「法人営業課のサブリナのことなんですけど……」

課内のみんなが、わたしとフレッド先輩のやりとりに聞き耳を立てている。

わたしは大きな声で言った。

「驚いたことに一年以上前から、コッペリ社内にコネクションを作っていたそうなんです。ご存知でした?」

「い、いや、知らなかったなぁ」

フレッド先輩はしらばっくれた。

「そうですよね。サブリナもちゃんと言ってくれればいいのに。てっきり、うちの課の仕事が取られたのかと勘違いしてました。わたし、彼女のメンターなんで、そう言うことはきちんと情報共有するように、って指導しておきますね」

職場の空気がふわりと変わった。サブリナへの風当たりは和らぐに違いない。

「あ、ああ、そうしてくれたまえ」

青ざめたフレッド先輩の顔を見るのはちょっと気分が良かった。

*

立てこもり事件を受けてコッペリ社は大変なことになった。

フイールに危険な洗剤というイメージがついて、売り上げが激減したのだ。バッハさんは営業に戻ったという。

「いやあ、仕事にやりがいがありますよ。言ったでしょ。僕は、売れないものを売るのが好きなんです。大丈夫です、フイールは安全なんです。あとはお客様の理解を得ることだけです。いい商品ですから、心配してません」

定年も延長するという。同じ営業マンとしていい刺激を受ける。

「バッハさんに負けないように、わたしも頑張りますね」

「ティリーさんは、フイールを今後も使ってくださいますか?」

ロットリンダ研究員の顔が浮かんだ。

作った人の顔が見えると安心できる。

「ええ、これからも使わせてもらいます」

「では、これ、ご迷惑をおかけしたお詫びです」

と一年分のフイール引換券をもらった。

立てこもり犯から助けてもらったというのに、わたしはレイターに感謝の気持ちをきちんと伝えていなかったことを思い出した。フェニックス号で使われている洗剤もフイールだ。お金にうるさいケチなレイターに、お礼として引換券を渡したら、喜ぶんじゃないだろうか。警察の特殊部隊に臨時入隊までして、爆発の恐れがある現場へ来てくれたのだ。

引換券を手にフェニックス号へ向かおうとした。でも、足が動かなかった。事件による後遺症だろうか、救出の瞬間を思い出すと今も胸が苦しい。

「面倒なところは目をつぶって、つきあってやってください」という隊長さんの言葉に過剰に反応してしまう。あの時、隊長さんは何と言っていた?

「あいつも救われます」

あれはどういう意味だったのだろう。

*

サブリナは情報を集めるのが、本当に上手だ。

彼女と話していると、一面的な見方しかできない自分が恥ずかしくなる。

そして、サブリナは変わった。どこがどう、と聞かれるとうまく言えないのだけれど、嘘くさくない。

「サブリナは恋をして、いい方向に変わったわよね。彼氏の影響かしら」

と本人に伝えてみる。

「それもありますけど、それよりティリー先輩のおかげです。わたし、メンターである先輩を見習ってるんです」

サブリナは以前から、よくお世辞を口にした。「先輩のおかげです」と。

同じフレーズなのに、なぜか伝わり方が違う。取ってつけたような感じが無い。事件によってわたしとサブリナの関係は良い方向へと動いた。

サブリナの彼氏であるジョン先輩は、バローネ理論の取材で引っ張りだこだ。立てこもり事件と著名な賞の受賞が重なったことで、更に注目を浴びる結果になった。

わたしには気になっていたことがある。

あの日、フェニックス号で祝勝会をした時の、レイターとジョン先輩のやりとり。

「レイター、君との約束が果たせてよかったよ」と言ってジョン先輩はグラスを掲げた。そして、レイターは気になるぐらい、優しい顔をしていた。

サブリナにチラリと聞いてみた。

「ねぇサブリナ。ジョン先輩とレイターって、バローネ理論について何か約束してたの?」

「ええ、ジョンがバローネ理論を実用化させる、っていう約束ですよ」

「そうなんだ」

思ったより普通の約束だった。

サブリナが声を落とした。

「ここだけの話ですけど、今回ジョンが受賞したバローネ理論の修正部分って、レイターさんの『愛しの君』であるフローラさんの発見なんだそうです」

「え?」

すっと心が冷えるような感覚。

フローラさんは、天才軍師であるアーサーさんの妹。高知脳民族インタレス人の末裔。

あり得る話だ。そして、わたしは、どこかでそんな繋がりを予想していたのかも知れない。あの優しい表情のレイターを見た時から。

「ジョンから聞いたんです。バローネ理論がザルダック財団大賞を受賞して、一番喜んだのはレイターさんだろう、って。レイターさんの彼女は、ジョンが身体を震わせて嫉妬するほどの才女だったそうですよ。ちょっと妬けますね」

ジョン先輩と宇宙船について議論するレイターの姿が頭に浮かぶ。数理能力が高いとされるアンタレス人のわたしが、まるでついていけない高度な内容。あの輪の中にフローラさんはいたんだ。傍観しかできない私とはまるで違う。

まただ、胸が苦しい。

フローラさんの話をする時、レイターは優しい表情になる。おちゃらけたいつもとは、まるで別人のように。

この世にいない彼女は、どれだけ愛されているのだろうか。いない人を追いかけても無駄でしょ、という言葉をレイターに投げつけたい気持ちに襲われる。レイターはどんな表情をするのだろう。嫌だ。黒い気持ちが忍び寄る。

これは嫉妬だ。わたし、フローラさんに嫉妬している?

レイターの言葉を思い出す。

「妬みは自分の欲しいもの映し出す」

一体わたしは、何を欲しがっているというのだろう。

わたしを愛してくれる彼氏?

それとも、レイター?

抱きしめられた時の感覚が蘇る。あの幸福な一体感に身体が火照る。自分の知らない心を、妬みが映し出す。

怖い。

わたしはぎゅっと目をつむった。

「先輩、大丈夫ですか?」

サブリナの声が遠くに聞こえた。

* *

レイターは月の御屋敷にいた。

アーサーの執務室には、事務机が一つと来客者用のシンプルな椅子と机があるだけだ。卓上通信機を兼ねる端末以外に何も置いていない。

いつ見ても、つまんねぇ部屋っつうか、ベランダがなけりゃ、取調室だよな。

コッペリ社の七階で、バルダンたちが身柄を押さえたアリオロンの大男とチビの泥棒二人組は、こっそりと裏で特命諜報部に引き渡されていた。アーサーが極秘裏に敵との交渉の道具として使うためだ。

一方、立てこもり事件で現行犯逮捕されたワトキンスは、起訴されず、医療刑務所送りとなった。

かわいそうに。

ワトキンスは、取調べで検察に対し、アリオロンへの亡命を計画していた、と正直に暴露した。

ところが、検察がいくら捜査しても、アリオロンとあいつの接点は出てこなかった。アーサーが特命諜報部使って、泥棒二人組の証拠をきれいさっぱり消しちまったからな。ワトキンスが熱弁を振るえば振るう程、更なる妄想癖が疑われ、心神耗弱と判断された。

アーサーがワトキンスに面会に行くと、嬉々としてアリオロンの工作員が接触してきた時の状況を話すそうだ。

「交渉人、君だけだよ、わしの話を真剣に聞いてくれるのは」

聞き取った内容をアーサーは報告書にまとめている。若い研究者への嫉妬でおかしくなったところを、巧妙にアリオロン側につけ込まれたと。

俺は、アーサーに聞いた。

「で、あんた、できたのかよ?」

「ああ、完成した。これがXKZの改良型液体爆弾だ。ビル一つぐらいは簡単に吹き飛ばせる」

事務机の引き出しからアーサが取り出した透明な二つの小さな袋には、少量の白い液体と青い液体が別々に入っていた。ガキの頃から天才だとは知っているが、ほんとに怖い奴だ。敵には回したくねぇな。

「二つを混ぜ合わせても、すぐには爆発しないから安全だ。その確認のための実験をしたい」

「あん?」

「二つを混ぜたカプセルを飲み込んで、爆破実験場まで運ぶというものだ。空港の持ち込み検査を通り抜けてから排泄して取り出す」

「嫌だ! 俺はやらねぇぞ」

「では、自分でやるとするか」

「は? あんたが?」

「冗談だ」

……まったく笑えねぇ。

「そいつをのどから手が出るほど欲しがってるアリオロンの盗人ちゃんが、この屋敷まで盗みに来るんじゃねぇの」

「製法が盗まれないよう、文字にはしていない」

アーサーの頭の中にだけ、設計図があるということか。

「そのうち、どこぞの科学者が作るかも知れねぇぜ」

「ロットリンダ研究員の能力なら、おそらく五年後には作れるだろうな」

「げっ、そうなったら、どうすんだよ?」

「そのためにXKZを外から無力化する研究を進めている。レーザー光の一種で反応を阻害させることができるんじゃないかと考えている」

「いたちごっこだな」

「進歩する技術に、追いついていくしかないからな。バローネ理論も七年かけて実用化されたんだ」

アーサーと視線が絡み合う。

「ジョン・プー、がんばったよな。ここで、泣きそうになってたのに」

「私も感謝している」

妹の生きた証が、彼の手によって社会に還元されたのだ。レイターはベランダの外を見た。庭園から花の香りが漂ってきた。

「ところで、お前」

アーサーが話題を変えた。

「コッペリ社の株、どうした?」

コッペリの株を、レイターは大量に持っていた。

速乾洗剤フイールのヒットで高騰していたコッペリ社の株は、立てこもり事件を受けて急落した。コッペリ社は被害者だが、フイールのイメージ悪化と共に株価も下がった。

「んぱ。売っちまったから、今また買ってるところさ」

「いつ売ったんだ?」

「あんたに報告する義務はねぇよ」

と言って、レイターはにやりと笑った。

「機密を利用した取引はするな、と言ったはずだ!」

アーサーは声を荒げながら確信した。こいつは、私から仕事の依頼を受けた直後、コッペリ社の危機を感じて、一番の高値で売り抜けたに違いない。

そして、今、底値で買い戻している。

「そう怒るなよ。やろうと思えば、俺はXKZの技術資料を闇で売りさばいて、いくらでも儲けることだってできたんだぜ。それをしなかっただけ良心的ってほめてほしいね。ケガの治療費と特別手当の振り込みを忘れるなよ」

肩をすくめてレイターは部屋から出て行った。

どうして私は、レイターの不正な動きを止められないのか。

昔からそうだ。天才軍師と呼ばれている私が、レイターの一手先を見落とす。私が持つ知識と情報ではたどり着けない領域、匂いを嗅ぎながらあいつは歩いている。

レイターの天性の感覚に対して、ほかの誰にも感じたことのない苛立ちがわきあがり冷静な思考がかき乱される。羨むことなど何もないのに妬ましい。子どもの頃からそうだった。

長い溜息をつきながらアーサーは窓の外に目を向けた。庭園の向こうから飛び立ったフェニックス号は見る間に小さくなり、引力圏の向こうへ消えていった。 (おしまい)

いいなと思ったら応援しよう!