銀河フェニックス物語 【出会い編】 第二十三話 気まぐれな音楽の女神 (まとめ読み版)

・第一話のスタート版

・第二十二話「地球人のディナー」

ティリーはフェニックス号の居間で、新刊の小説を読み終えた。

この船、将軍家のファミリー契約で、本が読み放題なのだ。

今回の出張、厄病神は出てこなかった。

問題なく仕事が終わり、会社への帰途についている。いつもこうだといいのに。

自動操縦の時、宇宙船お宅のレイターは格納庫で小型船をいじっていることが多い。

その様子を見るのは、勉強になるし面白い。

見に行こうとフェニックス号の後部へ歩いていくと、懐かしい音がした。

ピアノだ。

フェニックス号の物置に、アップライトのピアノが置いてあったことを思い出した。

聞こえてくるのは曲じゃない。ドレミファソラシドという音階だ。

驚くほど速い。

四オクターブ弾いてドシラソファミレドと戻ってくる。

和音を弾いて転調する。

速すぎて機械音のようにすら聞こえる。

パーテーションの隙間からのぞくと、ピアノに向かうレイターの背中が見えた。音楽を奏でているというより作業の繰り返しのようだ。

ピタッと音が止まった。

「あん? ティリーさん?」

レイターが振り向いた。

パーテーションを開けて近づく。

アコースティックのアップライトピアノ。見た感じはすごく古い。

「不思議に思っていたのよ。どうしてこんなところにピアノがあるの?」

「ここは温度と湿度が保たれてるし、調律するのにも便利だからな」

物置にある理由ではなく、ピアノが船にある理由を聞いたのだけど。

「もしや、調律師の免許も持ってるの?」

レイターは整備士やら調理師やらいろいろな免許を持っている。

「別に調律に免許はいらねぇんだ」

ピアノに触ってみたくなった。

「弾いてみていいかしら?」

「ティリーさん弾けんの?」

「子どものころ習っていたわ」

「今も子どもだろ」

「失礼な」

レイターは椅子から立ち上がると、わたしに合わせて椅子の高さを調節してくれた。

「どうぞ」

「久しぶりで緊張するわ」

ソラ系に出てきてから、一年以上ピアノに触れていない。

鍵盤を叩くといい音がした。

ショパンが好きだけど、難しい曲は楽譜もないし無理だ。

でも、発表会で弾いた「子犬のワルツ」なら暗譜でも弾けそうだ。

右手の中指をラのフラットに置く。

弾きだしてみると、指が覚えていた。

本当はモルトヴィヴァーチェで、とっても速く弾かなくちゃいけない曲だけど、ゆっくり演奏する。

鍵盤のタッチは少し重い。けど、気になるほどじゃない。

音が深い。

ピアノの先生の家にあったグランドピアノに近い音。

こんな作業場なのに、と言っては失礼だけど、音の響きがいい。

何度かミスタッチしたけれど、自分が上手くなったように聞こえる。

最後まで弾き通した。

パチパチパチとレイターが拍手をした。

「オーパス六十四の一か。飛び跳ねてる感じがティリーさんにぴったりだ」

子犬のワルツじゃなくて、乙女の祈りにすればよかった。後悔する。

「ピアノってのは、毎日弾かねぇとなまるからな」

「わたしのピアノが下手だ、っていうあてつけね」

「違う違う、久しぶりに弾いたって割には指が動いていたじゃん。テンポも取れてた。あんた、ちゃんと基礎からやったんだろ」

この人、ピアノも詳しそうだ。

レイターのお母さんは音楽の先生で、彼は歌もギターもプロ並みにうまいから不思議ではない。

「子どものころは、毎日練習っていうのが好きじゃなかったんだけれどね。両親に感謝というところかしら。レイターも何か弾いてみてよ」

「あんた、さっき聞いてただろが」

「音階じゃなくて、曲が聞きたいの」

「俺が弾いてたのは曲だぜ。六十の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニストの三十九番だ」

「は? 聞いたことのない曲名ね」

レイターが笑った。

「ハノン練習曲三十九番とも言う」

「ハノン! 懐かしい」

ハノンの楽譜は運指の練習として、毎日わたしも弾かされた。

単調なフレーズを繰り返し繰り返し弾く。つまらなくて、好きじゃなかった。

「ハノンじゃなくて、わたし、ショパンとかリストとか好きなんだけど、弾ける?」

「いくらくれる?」

レイターがにやりと笑った。腹が立つ。

「結構です。このピアノ、また弾いてもいい?」

「一回、一万リルで」

「もういいです」

「冗談だよ。マザーに言えば倉庫の鍵開けてくれるから。好きな時、使えばいいさ」

**

同期で設計士のチャムールの趣味は、合唱だという。

研究ばかりに没頭しているのかと思ったら、

「声を出すのはストレス発散になるし、いいアイデアが浮かんだりするのよ」

と、歌の効用を聞かせてくれた。

「練習がしたいのだけど、いい場所がなくて」

というチャムールに、フェニックス号を教えた。

「ピアノがあって、大声出しても平気よ」

「まあ、うれしい」

「場所代がぼったくられないか、聞いてみるわ」

レイターに連絡を入れる。

「チャムールさんの頼みなら何でも聞いちゃうよ。カネなんていらないさ」

愛想のいい返事が返ってきた。

**

仕事帰りに、チャムールの合唱仲間の女性七人が、フェニックス号にやってきた。わたしも立ち会う。

レイターは大喜びだ。

「こんな素敵なお嬢さんたちに囲まれて、幸せだよ」

チャムールが恥ずかし気に言った。

「今度の日曜日、わたしたち、タイタンでチャリティコンサートやるのよ」

土星の衛星タイタンにはチャムールの実家がある。

「そこで、こちら幼馴染みのリウミンが作ったオリジナル曲を、初披露するの」

背の高い女性が頭を下げた。

「リウミンです。チャムールとは自宅が近いんです。今日は練習場所を提供いただきありがとうございます。助かります。ちょっと弾いてみてもいいですか」

リウミンさんがピアノの前に座った。

前奏を弾き始める。

何これ、合唱曲の伴奏とは思えない。

ピアノ協奏曲じゃないの。まるでプロのようだ。

チャムールが教えてくれた。

「リウミンはセントラル音楽学院のピアノ科を卒業して、今はピアノの先生をしているのよ」

セントラル音楽学院と言えば、銀河最高峰の音楽大学だ。入学するだけで音楽家としてデビューが決まると言われている。

上手なはずだ。

「すげぇ」

レイターが興奮している。

リウミンさんが作曲した曲は『四季と幼子たちの情景』というタイトルで四つの楽章からできていた。

きょうは、第一楽章の『はる』を練習するという。

ピアノが春の穏やかさと突然の嵐を表現し、その間にチャムールたちがタイタンのわらべうたを歌う。

チャムールたちは決して下手ではないけれど、素人感がある。

一方で、リウミンさんの演奏は立派すぎだ。

楽譜をのぞいて見ると、小さな音符がぎっしりと詰まっていて真っ黒だった。わたしの腕では弾ける気がしない。

「そこの出だし、もう少し丁寧に、って言ったでしょ」

リウミンさんが細かく指示し、五分程度の第一楽章『はる』を何度も繰り返す。

チャムールたちが、一生懸命に声をそろえてついていく。

*

練習が終わると、チャムールがチラシを取り出した。

「よかったらレイターと一緒に来て」

チャムールの実家の近くで毎年開かれている、地域の文化祭だという。

小さな公民館のホールが会場だった。入場料千リルと書いてある。

「金、取るのか?」

チラシをのぞきこみながら、レイターが言った。

「実費以外は、全額寄付することになってるの」

「なぁんだ、儲け話じゃねぇんだ」

レイターはすぐにお金の話に結び付ける。

「チャリティって書いてあるでしょうが。ねぇ、チャムール。彼氏のアーサーさんは来るの?」

わたしの問いにチャムールは、少し恥ずかしそうに答えた。

「ええ」

「あいつを呼んでも仕方ねぇよ。音楽的才能ゼロだから」

とレイター。

「アーサーが歌う訳じゃないからいいのよ」

チャムールが笑顔を見せた。

ピアノの前からリウミンさんが、レイターに近づいてきた。

「このピアノ、音が深くて響きもとてもいいわ。調律が素晴らしい。感動しました」

「俺、一級整備士だから」

と言ってレイターが笑った。

**

日曜日、フェニックス号でレイターと一緒にタイタンを訪れた。

ここは、文教地区で落ち着いた街だ。

会場の公民館の中は、子どもたちが走り回っていた。

学生が主催するゲームコーナーや、地元の人による軽食の出店に、人の列ができている。お祭りの手作り感が懐かしい。

チャムールが歌う大ホールをのぞいてみる。

三十分ごとに、演奏あり、演劇あり、いろいろな団体が次々と交代していく。催しのごった煮だ。

チャムールは白いブラウスに黒のロングスカート、合唱のステージ衣装を着ていた。

アーサーさんが普段着でチャムールの横に立っていた。

あまりに自然で、誰も将軍家の御曹司だとは気づいていない。

少し離れた場所に、将軍家秘書官のカルロスさんが私服で立っているのが見えた。

「私たちの出番は三十分後なの」

フェニックス号の練習では、第一楽章しか聞けなかったから楽しみだ。

チャムールたちの前の団体は、ドタバタなコントを披露していた。

あまり面白くない。観客は飽きたら勝手に出ていく。開演中もホールの出入りが自由だ。

コントが終わると会場のセッティングが始まり、グランドピアノが舞台に運び込まれた。

ホールの舞台には幕もなく、随分とゆるいイベントだ。

わたしとレイターとアーサーさんの三人は、会場の前の方に席を取った。

青い顔をしたチャムールが客席に走って来た。

「どうしたの?」

「リウミンが戻ってこないの」

「え?」

「昨日から揉めていたんだけど、こんな直前でいなくなるなんて。困ったわ」

チャムールによると、昨日の最終練習で、コーラスの音がうまくとれないところがあり、チャムールたちが、その部分だけパート分けを止めてユニゾンにしたい、とリウミンさんに提案した。

そして、きょう午前中のリハーサルで実際にユニゾンで歌ってみたところ、リウミンさんが「これは違う」と怒ってしまったのだという。

「リウミンと私たちのレベルが違いすぎていることは、わかっていたんだけれどね」

チャムールが肩を落とした。

こんなところで、厄病神が発動した。

**

午前中、大ホールでのリハーサルを終えた時のことだった。

リウミンは、最悪な気分に襲われ、控室で大声を上げた。

「ユニゾンでは嫌よ! どう考えても、ここをはずすわけにはいかないわ」

私の曲の世界観が崩れていた。

ハーモニーをなくすことは、どうしても譲れない。

今のリハーサルを聞いて再確認した。

「でも、きれいにハモれないのよ。同じ音なら、それらしく聞こえるわ」

ハーモニーをやめたいというチャムールたちは、困り顔で私を見つめた。

こんな気持ちじゃ演奏できない。

楽譜を持って控え室の席を立った。

「待って」

腕をつかむチャムールの手を振り払い、私は外へ出た。

苛立った気持ちを落ち着けよう。

あの季節の彩を表現するには、複層的なハーモニーが必要で、ユニゾンでは伝わらないのよ。

楽譜を変えたいって、簡単に言わないで欲しい。

若い学生たちが出店を出していた。

いい香りがしてくる。楽しそうに鉄板で炒め物を作っていた。

あのぐらいの頃、学生の頃は、何でもできると思っていた。

私はセントラル音楽学院のピアノ科に在籍し、著名なピアノコンクールに何度も入賞した。

そんな私が「ピアニストを止める」と言った時、教授陣は驚いて引き留めた。

その全てを振り切って、私は作曲の道へと入ったのに。

売り込んでも売り込んでも、作曲の依頼は来なかった。

私は実家へ戻った。

曲たちは、私の前に降臨してくる。それを次々と譜面に書きつけた。

けれど、音楽の女神ムーサは、一向に私に振り向かなかった。

「あなた、これからどうするつもりなの?」と母に心配され、わたしは食いぶちを稼ぐためにピアノの教師を始めた。

かつて、ピアノの天才少女として騒がれた私は、一流のピアニストになるに違いない、と期待されていた。

母も、近所の人も私のことを憐れんでいる。

折角、セントラル音楽学院まで卒業したのに……と。

そんな時だった。

久しぶりにチャムールに会った。

幼いころからチャムールのことは、よく知っている。

彼女も私も神童と呼ばれて、人とは違う子供時代を送った。

合唱を楽しんでいる、というチャムールと、公民館の文化祭にオリジナル曲で参加しようという話で盛り上がった。

私は夢中になって『四季と幼子たちの情景』を作り上げた。

もし、私とチャムールがタイタンの普通の子どもだったら……

そんなことを想像していると、音符たちが自然に湧き上がってきた。

チャムールたちが、音楽の素人だということはわかっている。

そこも考慮して作ったのだ。歌えないはずはない。

私はプロの作曲家。

新たな音を紡ぎ、表の世界へ導き出すのが私の使命。

でも、誰も私の作り出すものを理解してくれない。

孤独と絶望が私を苦しめる。 チャムールを想ってこの曲を作ったのに…… そのチャムールすらわかってくれなかった。

子どもたちが金魚すくいを楽しんでいた。

紙が破れて金魚がたらいに落ちる。

まるで私みたいだ。どこにも進むことはできない。

「まもなく大ホールは、次の演目、合唱が始まります」

開演のアナウンスが聞こえた。私たちの番だ。

戻らなくては。

その時だった。

音楽の女神ムーサが意地悪に微笑み、私にささやいた。

「戻る必要はないわ。不完全なものを客に聞かせることはないのよ。リウミン、あなたがいなければコンサートはできない。お前の存在の大きさを、チャムールたちに知らしめておやり。お前の世界を不完全にした罰だよ」と。

私の魂はムーサに捧げている。ムーサの言うことは絶対だ。

**

「まもなく大ホールは、次の演目、合唱が始まります」

開演のアナウンスが入った。

ティリーは何か自分にできることが無いだろうか、とチャムールを見つめた。

リウミンさんはまだ戻ってこない。

チャムールは肩を落としてアーサーさんと話している。

「仕方がないから、アカペラでやるわ。単なるわらべうたになっちゃうけれど」

と、その時、アーサーさんがレイターを見て命令口調で言った。

「レイター、お前が弾け」

「あん? 俺?」

自分で自分を指さすレイターを見て、チャムールが肩をすくめた。

「お願いしたいところだけど、楽譜もないのよ。ピアノ伴奏譜はリウミンしか持っていなくて」

いやいや、楽譜があったとしても、あんな難易度の高い真っ黒な楽譜、初見では弾けない。

アーサーさんが続ける。

「お前、練習聞いたんだろ」

「第一楽章しか聞いてねぇぞ」

「わかっている。できないことは要求していない。第一楽章だけでいいから時間を稼ぐんだ。その間にカルロスを使ってリウミンさんを探し出す」

アーサーさんは勝算があることしか言わない。

そうか、伴奏曲なのだ。リウミンさんと同じように弾けなくてもいい。

わたしもレイターにお願いした。

「チャムールのために頼むわ」

「高いぞ」

「謝礼としていくらか出してもらえれば、文句はないだろう」

アーサーさんの言葉に、レイターは渋々承諾した。

「ちっ、やりゃあいいんだろ」

*

観客席の照明がゆっくりと落ちて暗くなった。

わたしたちは舞台の袖へと移動した。

ステージにライトがあたる。

チャムールたち六人が、ステージの真ん中に並び一礼をした。

レイターが舞台の端に置いてあるグランドピアノに座る。

無理言って頼んだけれど、大丈夫だろうか。

よく考えたら、わたしはレイターが音階を弾いているところしか聞いたことないのだ。

緊張でドキドキしてきた。

*

レイターが前奏を弾き始めた。

あのピアノ協奏曲のような旋律が流れ出す。

ほっとすると同時に驚く。

人間業とは思えない、超高速トリル。

フェニックス号で聞いた『はる』そのままだ。

隣のアーサーさんは落ち着いている。

「レイターは、耳で得た情報を楽器で再生することができますから」

春の情景。

優しい風がそよそよと花びらを揺らす。

チャムールたちのソプラノがわらべうたを響かせる。 追いかけるアルトが美しいハーモニーを織りなす。

そして、レイターの超絶技巧な伴奏。

第一楽章は五分しかない。聞き惚れている場合ではなかった。

「アーサーさん、急いでリウミンさんを探しにいかないと」

あせるわたしにアーサーさんは一点を指さした。

「大丈夫です。カルロスが見つけました。彼女ならあそこにいます」

アーサーさんが暗い観客席の後方を示した。

リウミンさんが、呆然とした顔で扉の前に立っているのが見えた。

「彼女はいなくなることで、自分の存在を示したかったのでしょう。でも、代わりにレイターが弾いてしまった」

アーサーさんと一緒に、観客席の脇を通ってリウミンさんのもとへ急いだ。

レイターの演奏は見事としか言いようがない。

オクターブの激しい跳躍。

春の嵐をピアノが表現する。

耳でコピーしたものを再現しているとは思えない。

というか、楽譜を読み込んで長期間練習したとしても、こうは弾けない。

*

ステージを凝視しているリウミンさんに、顔見知りであるわたしが小声でそっと声をかける。

「リウミンさん。戻ってください、お願いします」

リウミンさんの顔に表情がない。

「もう私には存在意義が無いわ。私がいなくてもステージは続く・・・」

チャムールたちのわらべうたが、サビに差し掛かる。

演奏中だけれど、隣のドアから子どもたちが出入りする。

合唱がホールの外まで響く。

興味を持った人たちが、ドアから次々と入ってきた。

アーサーさんが静かに言った。

「リウミンさん、貴方は作曲家です。貴方が音を表の世界に引き出してあげなければ、まもなく、この曲は未完のまま終わってしまいますよ」

リウミンさんは、泣きそうな顔でアーサーさんを見た。

「そうよ私は作曲家。演奏ではなく作曲の魅力に取り憑かれたのよ。でも、誰もわかってくれない」

「貴方の曲、素敵ですよ。観客の顔を見てご覧なさい。貴方が存在しているから、貴方の作品が人々の心に届くのです」

子どもたちが、チャムールたちのハーモニーに合わせて、わらべうたを口ずさんでいた。

大人たちは懐かしそうに身体を揺らしている。

そして、間奏。

レイターのピアノはプロのリサイタルみたいだ。

不思議な空間だった。

素人のチャムールたちのわらべうたと、レイターの高度な技術が調和している。

観客が心をつかまれ聴き入っている。

*

わたしとアーサーさんで、リウミンさんを舞台の袖へ連れてきた。

ちょうどその時、第一楽章『はる』が終わった。曲が終わった、と勘違いした人たちから拍手があがる。

「さあ、リウミンさん舞台へ」

わたしがうながす。

けれど、リウミンさんは悲しそうに首を横に振った。

「私はチャムールたちを裏切ってしまったのよ。同じステージに立つ資格は無いわ」

リウミンさんはピアノへ向かおうとはしなかった。

その時、舞台からレイターがやってきた。

すっ、とリウミンさんの手を取る。

あまりに自然な動きに、リウミンさんは操られた人形のように舞台へと歩きだした。

リウミンさんの逡巡を、レイターのエスコートがきれいに断ち切った。

レイターのよく通る声が会場に響き渡る。

「『四季と幼子の情景』の生みの親、リウミンさんです」

拍手が一段と大きくなった。

「第二楽章からは、リウミンさんと一緒に、銀河一の音楽をお楽しみください」

レイターが流れるような動作でイスを引く。

リウミンさんは うながされるままにピアノの前に座った。

拍手が止み、一瞬の静寂。

そして、リウミンさんの指先から美しい旋律が流れ始めた。

レイターは相変わらず女性の扱いがうまい。

あんな風にエスコートされたら、わたしだってピアノの前に座ってしまったかも知れない。

レイターは音もなく舞台の袖へと戻ってきた。

「お疲れさま」

「美人のエスコートだから疲れねぇけどな」

と言って笑った。

ほんとにこの人は。

*

わたしたちは観客席で続きを聞いた。

第二楽章の『なつ』は、『はる』から一転、力強い日差しと波のイメージだ。

難易度の高いピアノ曲とチャムールたちの歌声が交わる。

ああ、わかった、すべて計算されているのだ。

上手すぎない合唱が、わらべうたっぽさを表現している。

『あき』、『ふゆ』と続く『四季と幼子の情景』はソラ系の四季を音で着色し、描きだしていた。

演奏が終わると、子どもも高齢者も会場中の観客が立ち上がって拍手した。

スタンディングオベーション。

コンサートは大成功だった。

*

慌ただしくステージのセットチェンジが始まり、わたしたちはチャムールたちの控室に顔を出した。

「チャムール、みんな、ごめんなさい」

リウミンさんが涙を流しながら頭を下げていた。

「リウミン、戻ってきてくれたじゃない」

チャムールが泣きながら、リウミンさんをハグした。

「私たちこそごめんなさい。きょう、難しいパートをコーラスで歌ってわかったの。観客との一体感が得られたのは、あのハーモニーだったからよ。ありがとう。リウミンのおかげだわ」

ほかのみんなもうなづく。

「そうよ、楽しかったわ」

無事に終わって本当によかった。

メンバーではないわたしも、胸が熱くなる。つられて涙が出そうだ。

隣にいた、レイターがつぶやいた。

「謝礼って、いくらもらえんのかな?」

わたしはレイターの服を引っ張った。

「やめなさいよ」

「あん?」

「恵まれない人へのチャリティー募金なのよ」

「アーサーが、謝礼出してもらえって言っただろ」

「とにかく、もらっちゃだめ」

わたしは声を荒げた。

「あなたは一体何者なの?」

気持ちが落ち着いたリウミンさんが、レイターに向かって聞いた。

「銀河一の操縦士だぜ」

「どうして、弾けるの? 私の曲が」

「あん?」

「あの曲は、ピアノコンクールの課題曲並みの難易度なのよ。それを楽譜も見ないで、ミスタッチもせずに弾くなんて、セントラル学院のピアノ課の生徒だってできないわ」

「ピアノは音ゲーだろ」

というレイターの言葉に思わずわたしは叫ぶ。

「違うでしょ!」

ピアノの演奏は音楽ゲームとは違う。

「俺、ノーミスでクリアするのが好きなんだ」

と言ってレイターは笑った。

「俺のお袋もセントラル音楽学院出てるんだぜ」

「そうなんですか?」

リウミンさんが身を乗り出す。

「ピアノは毎日弾けって、お袋に言われてた」

レイターがフェニックス号でハノンを超高速で弾いていたことを思い出す。前にレイターのお母さんは亡くなったと聞いた。

「お袋は、ピアノの教師やって、街で歌ってた。音楽の世界を楽しんでた。ムーサに愛されてたからな」

「ムーサって?」

わたしは聞いた。

「音楽の女神さ。ムーサはさあ、人を幸せにする一方で、気まぐれで残酷なんだ」

リウミンさんがうなづいた。

「そうね。ムーサは、私の曲なんて見向きもしないわ。嫌われてるのよ」

「いや、あんたはムーサに愛されてる、あの合唱曲、すんげぇ良かった。俺、普段はピアノで曲弾かねぇけど、弾きたくなった。きっとムーサはチャンスを引き連れて、微笑みかけてくる」

「ありがとう」

リウミンが笑顔をみせた。

わたしはレイターに聞いた。

「レイターはどうして普段は曲を弾かないの?」

「あん? お袋に言われたからさ。人前でピアノ弾くなって」

「どうして?」

「下手だからだろ」

いや、下手じゃない。

変なお母さんだ。

毎日練習しろと言いながら、人前で弾くな、って言うなんて。

*

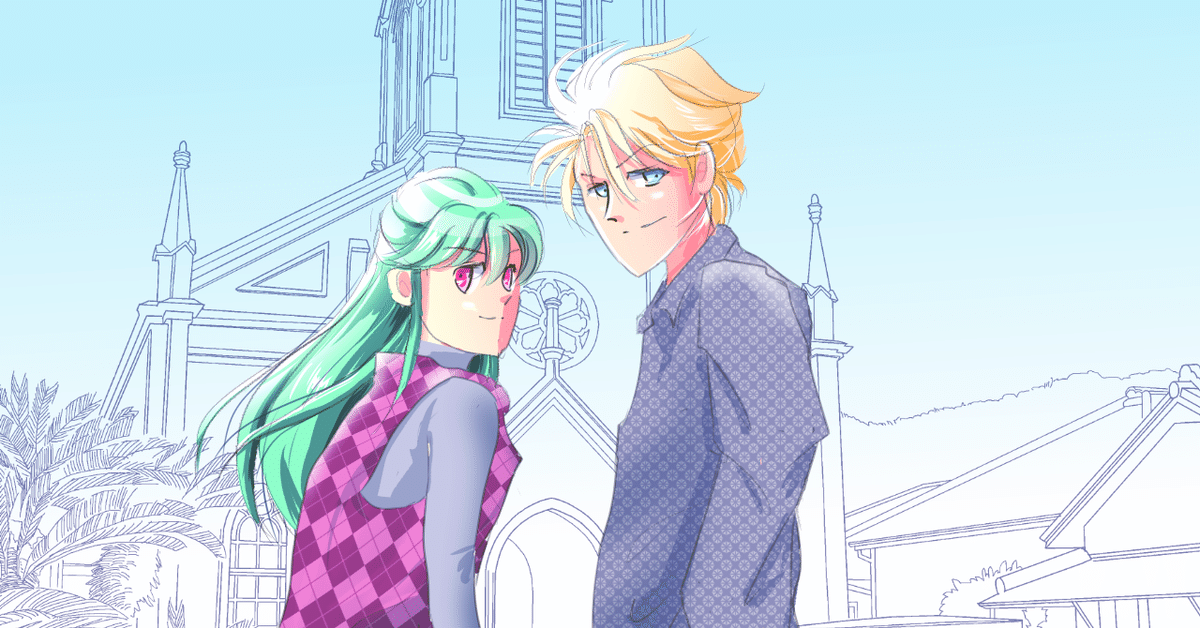

帰り道、チャムールとアーサーさん、わたしとレイターで並んで歩く。

チャムールが感心していた。

「レイターがあんなにピアノが上手だとは知らなかったわ」

アーサーさんが応じた。

「レイターの耳は、混線した通信も聞き分けることができたからね。音階暗号譜が解読できて、重宝したよ」

「ふん。俺はあんたのためにやってたわけじゃねぇよ。それにしても、チャムールさんもつまんねぇだろ?」

「え?」

「あんなに歌がうまいのに、アーサーと一緒に歌えなくて。こいつ、絶対に歌わねぇんだ。連邦軍歌だって、歌ってるふりさ」

チャムールがアーサーさんに聞く。

「将軍家は音楽は嗜まないの?」

「我が家は音楽より武芸が優先されるからね。学ぶ機会がなかったんだ」

「歌うの嫌いなの?」

アーサーさんが困った顔をしている。

レイターが茶々を入れる。

「アーサーは音痴なんだよ。だからチャムールさん。俺と一緒にデュエットしようぜ」

むっとしながらアーサーさんが反論した。

「私は一般人と同じくらいの能力はある。お前が音楽に秀でているせいで、苦手と錯覚していただけだ」

アーサーさんらしくない言い訳がおかしい。

「じゃあ、歌ってみろよ」

「そうだな。来年はコンサートに参加するか」

「へ?」

レイターが飛び上がって驚いた。

「冗談だ」

アーサーさんはすました顔で言った。

「いや、あんたが出れば金が集まる。儲かるぞ」

というレイターの頭を、アーサーさんは手にしていたパンフレットで、目にも止まらぬ速さではたいた。

スパーン、と気持ちいい音がする。

「痛ってぇ。本気でぶつなよ」

とレイターはぼやいたけれど、あの速さじゃないとレイターがよけるからだ。

レイターとアーサーさんの漫才のようなやりとりを、チャムールは幸せそうに笑って見ていた。

*

チャリティコンサートから一か月が経った。

「リウミンに作曲の依頼が、来るようになったのよ」

とチャムールが嬉しそうに報告してきた。

あの日、タイタンの公民館の催しは、ずっと情報ネットワークで生中継されていたのだ。

『四季と幼子の情景』は、超難しいピアノ曲と、誰でも歌えるわらべうたの異色の組み合わせということで、一気にトレンド急上昇した。

音楽の女神『ムーサ』が、リウミンさんに微笑みかけたのだ。

*

リウミンさんが、テレビ番組に呼ばれていた。

その様子を、フェニックス号の居間でレイターと見ていた。

ピアノが上手なタレントたちが、第一楽章の『はる』を間違えずに弾きとおせるか、という企画。

事前に楽譜が渡されていたけれど、ノーミスで弾けたタレントは誰もいなかった。

わたしは素直に感心した。

「レイターすごいわね。あなた、どうして耳コピーであんなに弾けたの」

「あん? 俺、アーサーと船に乗ってた頃、音階暗号譜を解いてたからな」

「音階暗号譜って何? この間、アーサーさんも言っていたわよね」

「宙航座標の暗号が和音で送られてくるんだ。次々と来る音を聞き取ってキーボード入力するのさ。戦闘中にこの解読ミスったら、船に乗ってる全員死ぬから、マジ緊張」

「こ、怖いわね」

「その代わり、暗号通信士は給料がいい」

「それであなたやってたのね」

納得する。

「音階暗号譜はアーサーも解けねぇんだ。あいつ、理論は完璧だったけど実技が追いつけなかったんだぜ。けけけけ」

バカにした顔でレイターが笑った。

笑ってはアーサーさんがかわいそうだ。

レイターには音楽的才能があるのだから。

レイターは、居間に置いてあるギターを手にして曲を弾きだした。

リストのラ・カンパネラだ。

美しく速い指使い。思わず聞き惚れる。

わたしがリストを好きだ、と言うのを覚えてくれていたんだ。

「ねえ、ピアノでも弾いてくれない?」

「曲は弾かねぇ、って言ったろ」

ギターで弾くのは問題ない、ということなのだろうか。

「いっそ、ピアノのコンクールとかに出てみたらいいんじゃないの」

「俺は銀河一の操縦士だぜ。ピアニストじゃねぇし」

「でも、賞金だってもらえるかもよ」

「あんた、リウミンさんを見ただろ。コンクールに出てくる奴ら、って魂をムーサに売ってるんだ。普通じゃねぇんだぜ」

「じゃあ、どうしてレイターはピアノの練習をしてるの?」

「あん? ピアノの練習なんてしてねぇよ」

嘘だ。あの後、気がついたのだ。

「運指練習してるじゃないの」

レイターは格納庫で船をいじっている時、添加剤をなじませてる間とか、空いた時間に超高速でハノンを弾いているのだ。

「ノンノン。あれは操縦の練習さ」

「は?」

冗談はやめて、って言おうとして気が付いた。

「もしかして、宙航座標をキーボード入力するための?」

「当たり。俺はムーサじゃなくて宇宙の神さまに魂を売ってるからな。コンマ一秒だって素早く、かつ、ミスしねぇで座標入力するためには、訓練が必要なのさ」

レイターが笑った。

自らの魂と与えられた時間を、残らずその世界の神さまに捧げることで、一流のプロが作られていく。

この人は、生活の全てが宇宙船の操縦に繋がっている。

そして、ひるがえって、自分にはそこまで打ち込めるものがない。

悔しいけれど、何もないわたしには、レイターがまぶしく見えた。 (おしまい)

第二十四話「展覧会へようこそ」へ続く

・第一話からの連載をまとめたマガジン

・イラスト集のマガジン

いいなと思ったら応援しよう!