【持続可能な町を市民がデザインする。逗子アートフェスティバル】

廃業したパチンコ店ニューマツヤの跡地で「大地の芸術祭」他でもインスタレーションを展開する逗子在住の現代美術家 松澤有子さんが手がけた空間インスタレーション作品です。この映像はダンサーChiiさんが演出・出演した「 ぼくたちのうたがきこえますか2019 ー やどかりのみた空」でのパフォーマンス" iN tO tHE mOon LigHt " です。

この空間作品は何もないパチンコ屋の廃屋で、子供から高齢者までのべ1000人の逗子市民が参加して創られました。補助金などなくてもここまで出来る。お金以上に大切な感動や、つながりが生まれて、町の未来を一緒に創ることができました。作品を作る作業はとても地味で作っている最中はなにが生まれるか誰もわからない中「なにやってるんだろう?」とか頭の隅で思いながら完成を楽しみに、ひたすら細かい作業を延々と積み重ねます。

芸術作品は意味や報酬や価値を目的にするというよりその過程自体に意味があるものです。だからこそ「正解がない」。何が生まれるか?この先どうなるのか?予想がつかない中でひたすら作業が続きます。松澤さんの作品は特に小さな漂着物や糸や使わなくなったクリアファイルなどを素材にした細かい物を延々と加えていく地味な作業です。町の人々が集い子ども達が遊び回る空間で作業が進みます。その空間が公開された時、たくさんの人たちが生まれ変わったパチンコ屋の跡地に感動します。ちょっとでも制作に携わった人は、その人にしかわからない感動を共有することができます。作品は鑑賞するものから参加した人自身の物語になるのです。制作していく過程がナラティブな物語化していきます。この時、アートは老若男女を超えたコミュニケーションのツールとなります。

なぜアートフェスなのか?世代や価値観によってアートに対する認識は違います。高齢の方や文化人の方にとっては教養としてのアート。若者にとっては自ら作る(デザインやクリエイティブ)としてのアート。認識は違えど、アートは世代を超えた共通言語になり得るのです。

美術館を飛び出した地域のアートフェスは地域活性をお題目に多くの町で行われています。現代アートの世界では有名な作家さんを海外から招聘するフェスから手作りのものまで必ずしも成功しているとは言い難い芸術祭もたくさんあると思います。地方創生の補助金がつぎ込まれ成功しているアートフェスもありますが、現実問題、これから日本の経済がさらに衰退するなかで地方行政の文化予算は一番最初に削減されます。アートなんかより「道路を整備しろ、ゴミをどうにかしろ、、、」それも、ごもっともなご意見です。町の安全や生活に関わるものですら予算がないのに、、補助金を頼りにしているアートフェスは淘汰されます。町は確実に消滅していきます。100年後、生き残れる自治体は47都道府県のうち5つだけとも言われています。今まで日本人が味わったことのない人口激減がおきています。

社会が衰退していくなかでこれから町をどうしていくのか?大きな課題です。あるアーティストが「地域のアートフェスは”おくりびと”だ」いっていました。消滅する町に税金をかけてアートフェスを開催する。それは棺桶にお金をつぎ込んでいるようなものかもしれない。失われる町の有終の美なのかもしれない。そうならないために、ここでうまれた子供たちがこの町で暮らし続けられるために何をしなければいけないのか?私が考える地方の持続可能性は子供たちが帰ってきたい町です。観光事業や企業誘致もありますが、長期的な町の人口流出を抑えるために若者が町を好きになることがとても大切だと考えます。町作りをする親の背中を見て、一緒に町と育つ子どもはきっと帰ってきます。

逗子アートフェスティバル2017年の時は、逗子市のアートフェス実行委員会に現代アート含めアートに対する理解度、また、「アート×地域」というテーマに関する本質的な意味や意義について把握している人がほとんどいない状況でした。なので、コンセプト作りから、ほとんどの作品の出展交渉、予算管理、制作進行までプロデュースして、生みの苦しみを味わいました。この地域の歴史的背景や、土地の持つ印象から様々な作品が生まれました。逗子にもゆかりのある現代美術家の栗林隆さんの作品をはじめ、鎮守の神社では巨大なMIRRORBOWLERのオブジェを展示して祭りの再構築を行いました。元米軍の土地であった池子の森では日米親善の野外フェス。また、嬉しいことに、逗子アートフェスで初めて展示された穴井さんのメディアアート作品はその後、海外のメディアアートフェス「アルスエレクトロニカ」でも高い評価を受けました。ストリートアートから現代アート、市民作品まで3つのレイヤーで展開し、この町に合った作品を検証する事もできました。

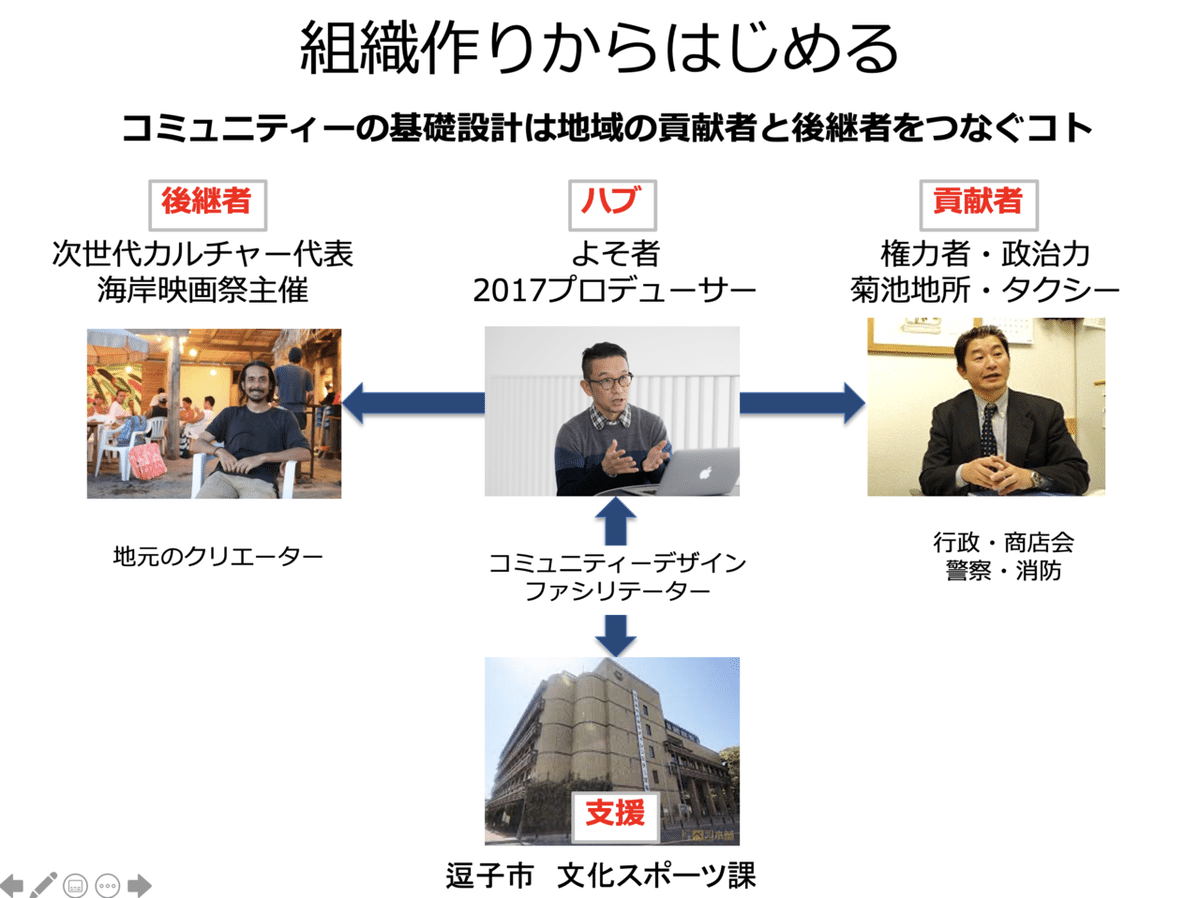

この年に一番力を入れてのは地域のコミュニティーデザインでした。いわゆる地元の権力者、新しいことを生み出す次世代層、そして行政。この3つがリンクしなければ、後々亀裂が入り、持続可能性は損なわれはじめます。その3者が車座になって杯を交わす場をつくりながら、相互理解を深めていきます。その距離が縮まった時、それぞれを補完する関係が生まれ、アートフェス以外でもそれぞれが協力して町のために動くことができる様になり、そこに世代をこえたコミュニティーがうまれ町の持続可能性が生まれます。

2018年は行政の財政悪化により制作予算0になってしまいました。中止の可能性が高まりましたが、市民の継続したいという強い要望からクラウドファンディングで200万円集めて開催しました。SNSを通じて近県からボランティアスタッフも参加し、100人以上のチームが形成されます。グロービス経営大学の友人も参加してティール組織をベースにしたチームビルディングで「合議制で行う直接民主制の自発的に動くワクワクする並列組織」を目指しました。スタッフ全員が参加してキャッチコピーをつくるなど、プロジェクトを「自分ごと化」する中で一体感も生まれていきます。資金0の分、逗子市文化スポーツ課の皆さんにも汗を流してもらいました。

そして19年、関わった人たちが補助金がなくても自立して作品を生み出す環境を作れるようになりました。2020年はトリエンナーレということもあり文化庁に補助金申請していますが、これが最後かもしれません。逗子市はここ10年で税収が10億円減っています。これはどの地域でも起こり始めていることです。でも、逗子でうまれたコミュニティーや人とのつながりは補助金では作れません。これからどんどん自治体が予算を失い、町が機能しなくなっていくなかで、行政と地域の企業、そして市民による自立したコミュニティーが自分たちの力で町をデザインし機能させる。地方創生の最終段階は自立であること。そのロールモデルが逗子で起きています。

そして、コロナ禍で迎えた2020年。一時は開催が危ぶまれますが、

地元アーティストたちは不思議とそれぞれが抱える社会課題と向き合いはじめます。作品のテーマは空き家問題、環境問題、障害者や高齢化の問題、そして持続可能な町のコミュニティー。アートが町に浸透していくことで、自然とうまれた方向性です。

アフターコロナ時代の子ども達が産まれて生きていく町で大人達がどんな町をデザインするのか?この動画のインタビューで語られていること(それもある意味でのアート思考)は私が伝えたかったことの全てを語ってくれています。

私がしてきたことはたぶん、未来へのビジョンをみんなに提示することだったと思います。それは、私がRESAS(地域経済分析システム)構築の仕事に携わり、日本の未来のビッグデータを可視化したときの衝撃からでした。日本は確実に衰退する。ではどうするか?半径5キロの幸せをまず実装する。衰退社会の幸福論をアートとコミュニティーで再構築する事。その社会課題への回答でもあります。逗子市総合計画基本構想に示される5つの柱のひとつに<共育>という言葉があります。大人も子どもも共に育つ町。逗子アートフェスティバルはこの概念を基本コンセプトに継続していくうちに、芸術家達にも運営スタッフにも共通したビジョンとして根付いてきました。

また、このビジョンの共有があることで伝播し、明らかに町の魅力によって移住者も増えてきています。

私は2020年をもって逗子アートフェスティバルを引退しました。

これからはこの未来へのビジョンを自分たちの力で継承していくことが大切です。人口減少で消滅していく日本の町の中で、逗子市はアートフェスを通して持続可能な町を自立した市民自らデザインする町のロールモデルとして今後も継続していくことを願います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?