M5Stack でGPSユニットを使ってみた。

前回やりました、M5Stackの「HEART UNIT」に続いて、今回は「GPS UNIT」のテストです。

GPSユニット

前回の「HEART UNIT」はコピペですが、なんとかがうまくいきました。はたして「GPS UNIT」はうまくいくでしょうか。

今回も貴重な情報を公開してくださっている先人の方がおられましたので参考にさせていただきました。MSR合同会社様ありがとうございます。

やってはいけない?!

注目点はココ

上記の記事では、「PORT.B」、「PORT.C」タイプのセンサユニットを、「PORT.A」につないで動作確認していますが、これはやってはいけないようです。

ええ?動いてるけどやってはいけない???

どういうことかわからないので、色々しらべてみると、なんと私の持ってる M5Stack Basic のGroveポートは、I2C向けのポートだそうで、UARTやGPIOポートとして利用することができないということが分かりました。MSR合同会社様 @ghibi様 ありがとうございます。

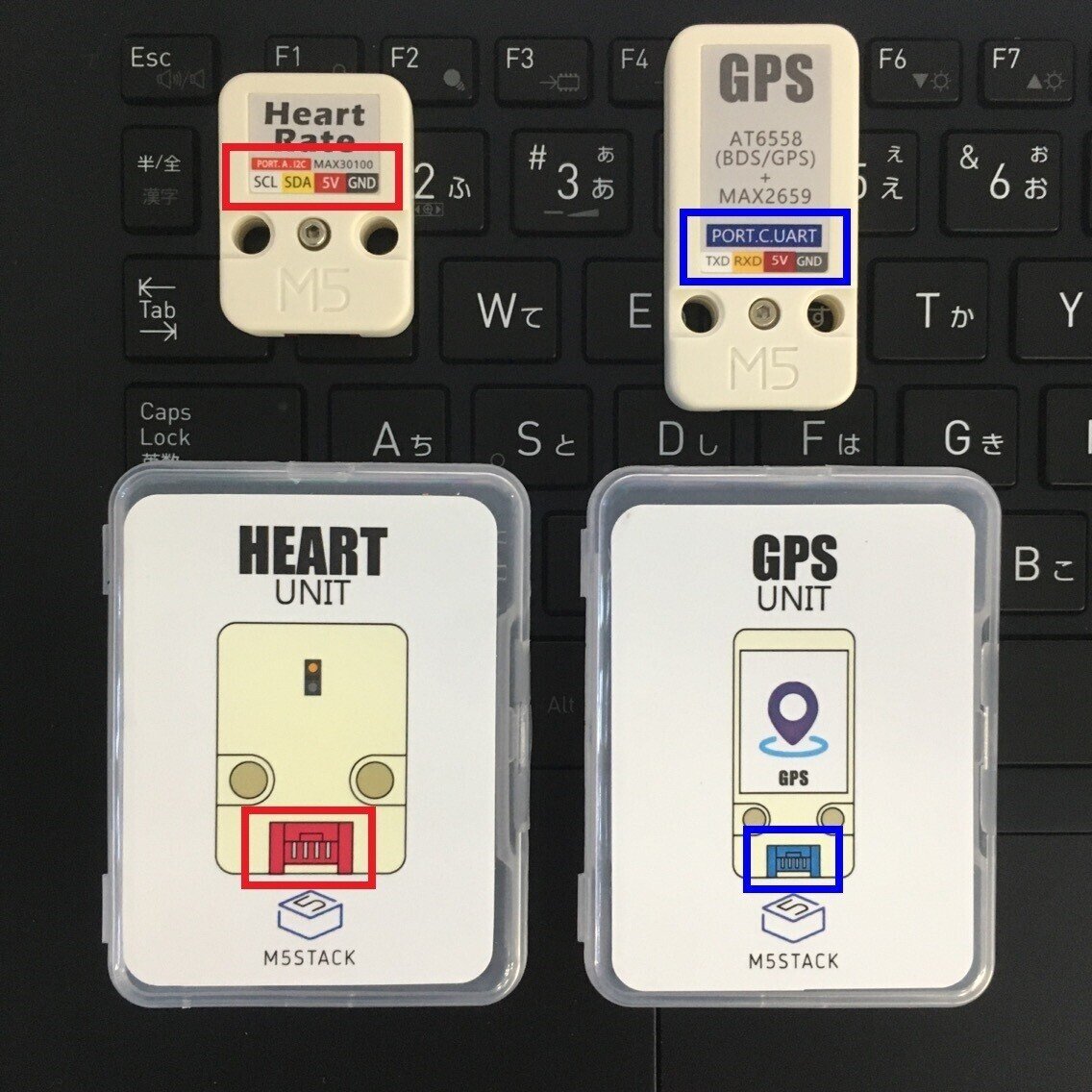

前回テストした「HEART UNIT」は「PORT.A.I2C」。それが、たまたま M5Stack Basic に標準搭載の「PORT.A.I2C」と同じだっただけ。

2つのUNITは、両方同時に購入しましたので、「GPS UNIT」からやってた可能性もあったわけで、そうしてたらハマっていたかもしれません。

要するに、運がよかった。 (^-^;

家電なんかは差して良いものは差せるし、ダメなものは差せないように親切になってるものが多いですが、まあこういうものはちゃんと自分で理解して使いましょうということですね。

で、改めてよく見ると

PORT.A.I2C:赤色

PORT.B.I/O:黒色

PORT.C.UART:青色

とちゃんと色分けしてあるし、ラベルにもそれぞれの記載があります。

知識がないものは目には入っててもみえないもの。いわゆる「心理的盲点」というやつですね。やってしまいがちなので気をつけましょう(私が)。

M5Stack PLUSエンコーダモジュール

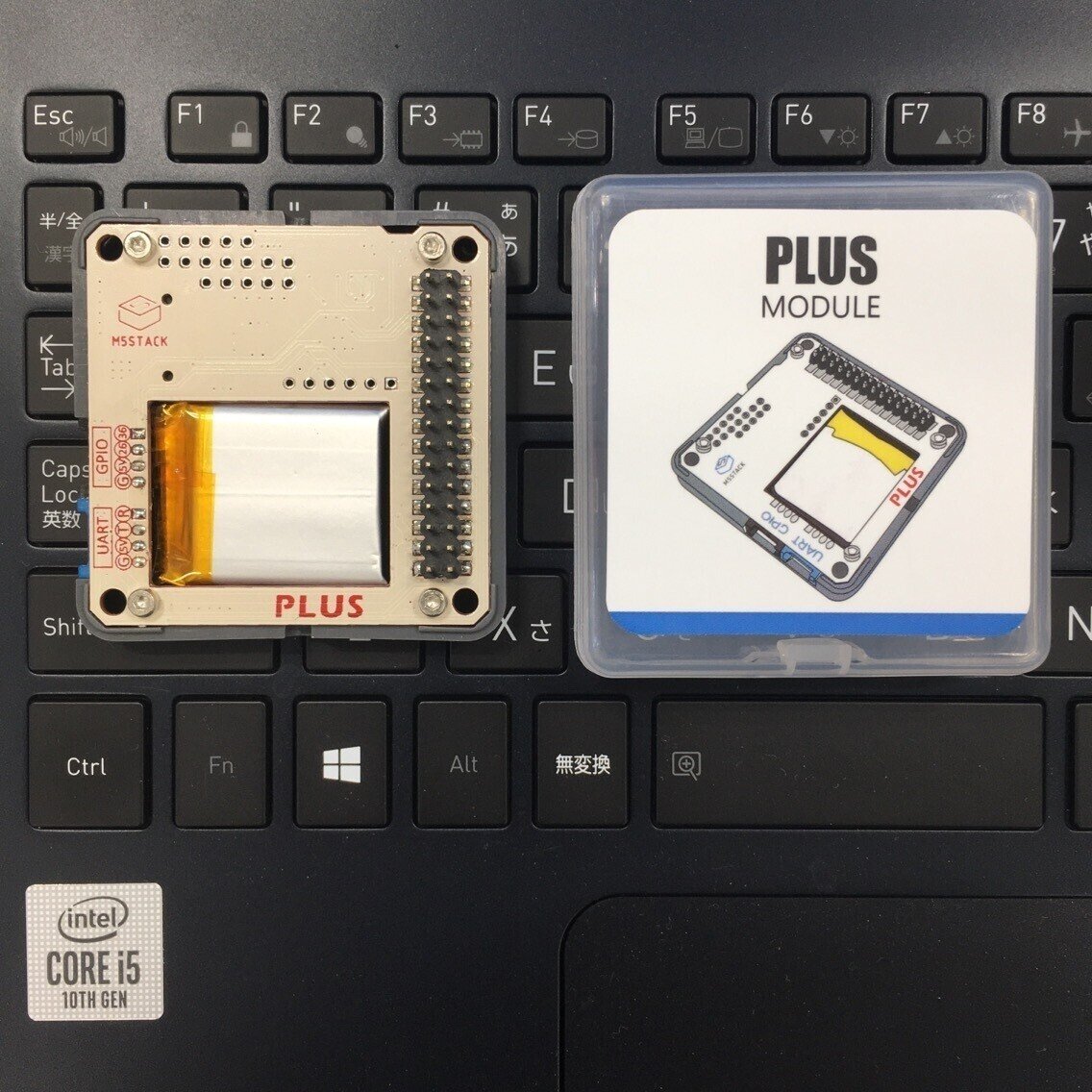

で、「PORT.B」「PORT.C」を利用するためにはどうしたらよいかというと、「M5Stack PLUSエンコーダモジュール」というのが必要とのこと。

じゃーん。購入しました。これが「M5Stack PLUSエンコーダモジュール」

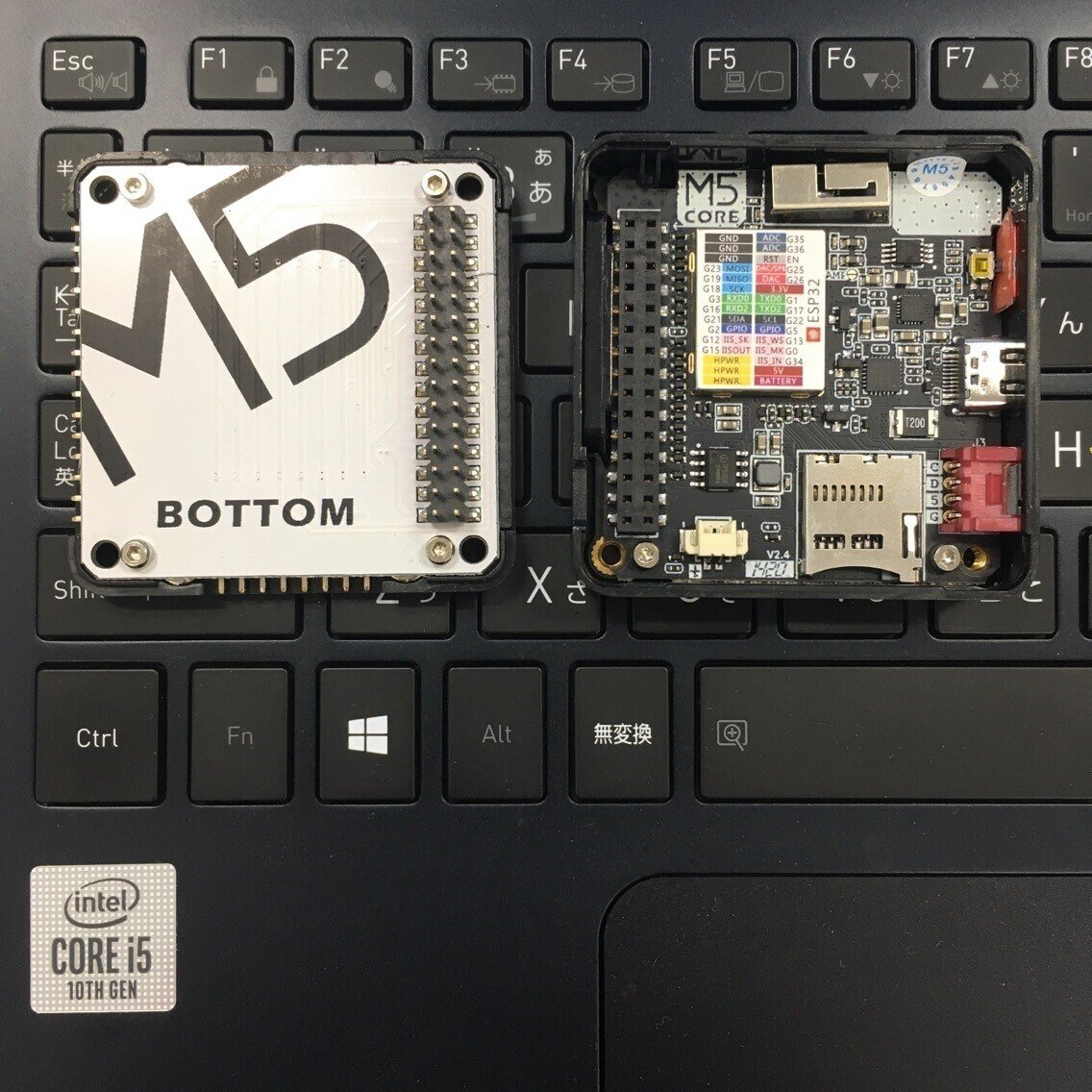

さっそく取り付け。今回、初めてM5stackをあけてみます。参考にさせていただいたサイトは以下。mgo-tec様のブログ。写真付きのわかりやすい解説ありがとうございます。

おおーっ!あけてみたらこんな感じ。

電子工作好きな人はむき出しの基盤をみるとワクワクしますよね!

で、PLUSモジュールをのっけて

ボトムをつけるとこんな感じ

すごい!ほんとに重ねるだけ。まさにスタック!

スケッチの書き込み

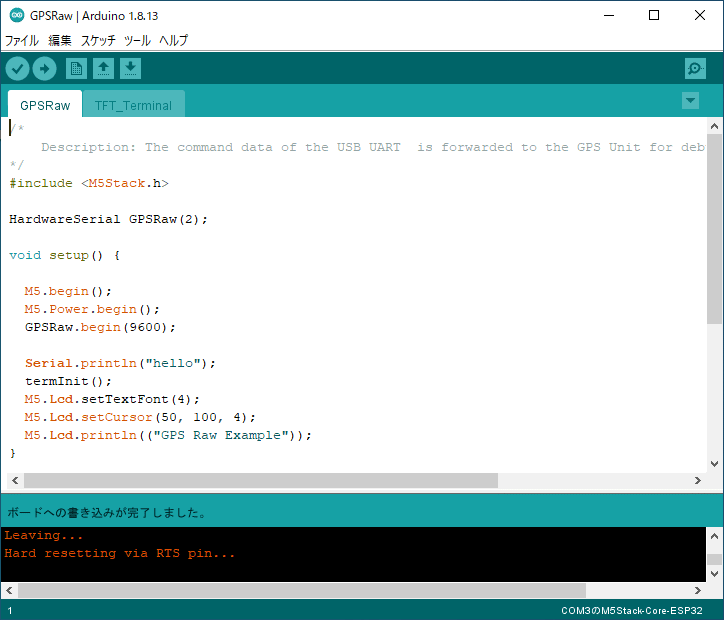

今度はプログラム(スケッチ)を入れないといけないのですが、なんとこれはスケッチ例がすでにあるらしい。コピペさえ不要なんだ!

Arduino IDE起動

ファイル

スケッチ例

M5Stack

Unit

GPS_AT6558

GPSRaw

を開く

で、M5Stackに書き込み。

え?!あっけなくできたけど。早速つないでみると。。。

おおーっ!表示の意味はわからないけどとりあえずうごいた!!

やったー!!

もちろん、こっから自分なりにやりたいことを考えて工夫しないといけないのですが、この、自分で考えるスタートラインにたどり着くまでがたいへん。少なくともいままではそうでした。一例をあげると、電子工作には「はんだ付け」という壁がありますよね。

しかしM5Stack。電子工作といいながら半田ごても使わない。その昔フリップフロップ回路をはんだ付けしてカウンタを自作しようとして、結局チャタリングの壁をこえられなかった私が、わずが半日でGPSのデータを受信して液晶画面に表示する電子工作をしてるのです。すごい(私じゃなくて技術の進歩が)。

いやいや、なんかすごい技術が簡単にできすぎてしまって。。。

開発してくれた方々や情報を公開してくれてる方々に感謝しかありませんね。ありがとうございます。