薬剤師国家験の良問・悪問

皆様、いつもお疲れ様です👍

Twitterの質問箱に以下のような質問が来ていたので、お答えしたいと思います。

良問と悪問の判断基準

そもそも良問と悪問の判断基準とは何か…?

個人的には以下の項目によります。

難易度(正答率)

リード文(問い方)

選択肢

科目の壁を越えているか

応用的か

過去問との類似性(勉強したことが活かせる問題か)

テクニックが通用するか

臨床現場に即した問題か

解いていて楽しいか

上記9項目、一つずつ説明していきます。

①難易度(正答率)

簡単すぎる問題や難しすぎる問題はあまり良い問題とは言えないでしょう…。

簡単すぎると誰もが正解してしまい差がつかない…。

難しすぎてもほとんどの人は正解できず、感で正解した…という人も増えてきてしまう…。

そもそも薬剤師国家試験とは、薬剤師として働いていく上で十分な知識や考察力を備えているかを確認するために行われるわけですが、6年間薬学部で勉強してきたほとんどの学生達が解けないという時点で、その範疇を超えております。

薬剤師として働く上で、物理や化学の知識なんかまず使わないから、その時点で薬理と病態・薬物治療、実務、法規・倫理・制度以外は全部悪問だろ…と言われればそれまでですが…😅

出題項目について文句を言っても仕方ないのでそれはともかくとして、科目によらず正答率60~80%程度になるように作られた問題は、程よい難易度の良問と言えるでしょう。

薬ゼミの回数別既出問題集によると第109回薬剤師国家試験の問270は正答率69%、問271は正答率68%。

正答率だけで考えれば、押さえておくべきところを習得できているかどうかが試される程よい難易度の問題だと思います。

一方で、第107回の問98の正答率はなんと3%…。

カルシウムの滴定はかなりマイナーな出題でした…。

①の選択肢は普通は知らない…。

②の選択肢は知っている人は知っている。

③の選択肢は計算すれば解ける。

④の選択肢は応用的です。EDTAと亜鉛、EBTの間の関係と同じようなもの。

⑤の選択肢は解らなくても仕方ない。

それなりに勉強していれば正解できなくはないでしょう。

しかし、ここまで正答率が低いということは難しすぎるタイプの悪問です。

②リード文(問い方)

リード文の内容も重要です。

特に実践問題や理論問題で考察を求めるような出題では、リード文に記載されている内容次第で問題の質も変わってくるはずです。

長いリード文でもその記載の中に、正解の選択肢を選ぶために重要なポイントがちりばめられていれば良問であると考えます。

つまり、リード文をしっかり読んで内容を把握して初めて正解を導けるような問題は良いですね…。

第108回の問343はリード文が生かされた良問であると思います。

正解を導くためにリード文から、女性であること、急性隅角緑内障の疑いがあること、”頻尿のため”夜眠れないこと、尿検査で細菌が検出されていないこと…の4点を読み取る必要があります。

リード文を上手く活用した良問です。

第108回の問207は、ブシラミンの性質についての問題ですが、出題文をしっかり読まず「味覚異常に最も関連する」という部分を読み飛ばすと間違えてしまう問題です。

単なるブシラミンの化学的性質としてなら④の他に③と⑤も正解になります。

問題文をしっかり読まないと間違えてしまうという、上手い問い方です。

一方で、実践問題であっても選択肢の記述だけで正誤を判断できる問題や条件設定の甘い問題は、リード文を生かせていない残念な問題だと考えます。

第109回の問314は、条件設定が甘い問題の一例です。

このリード文からは問題の比較試験がITT解析かPP解析かの情報を読み取ることができないため、選択肢①の正確な正誤判断ができません。

③選択肢

選択肢の内容も重要です。

正解の選択肢の中に、よく似た誤りの選択肢が紛れていると難易度が上がります。

例として第108回の問4。

正解は選択肢⑤のKIO3ですが、他の選択肢を見るといずれもヨウ素分子を含む物質であり、特に選択肢④KIO4は正解の選択肢と非常に似ています。

正確に覚えていないと正解できないという良問であると思います(受験生にとってはたまったものではないでしょうが…😅)。

その他、表現を上手く言い換えることで出題形式を従来と変えたような出題も良問と考えます。

例として第108回の問127。

従来のように試験法の名前を選択肢として出題すれば必須問題レベルの難易度ですが、このように反応式を選択肢として出題することで難易度が上がります。

内容を理解していれば簡単に正解を選ぶことができます(反応が分からなくてもリード文の記述からヨウ素価であることが分かれば、ヨウ素の絡んでいる選択肢③を正解と導けます)。

※正解の選択肢の反応は実際の試験操作で起こる反応とは異なっているようです(本来なら廃問になる可能性のある問題です…そこが残念…)。

ひとつの問題の中で複数の事項をまんべんなく問えているような出題も良問だと思います。

第109回の問91などが該当します。

それぞれの分子間相互作用についてクーロン力から分散力、イオン結合、疎水性相互作用、配位結合まで、まんべんなく選択肢に組み込めています。

④科目の壁を越えているか

最近では一つの問題にその科目だけでなく、他の科目の内容も組み込まれたような問題が増えてきておりますが、個人的にはこのような出題は好みです。

科目の枠にとらわれず、知識と思考を柔軟に使うことが重要です。

例として第108回の問214。

化学の範囲の問題ですが、薬理の知識も必要です。

内因性物質の構造は見ただけで名前と働きを言えるように勉強しておく必要がありますが、医薬品の構造を見て作用機序を考えるのは少し難しめかもしれません。

第109回の問115の選択肢①も生物の範囲以外に薬理の知識が必要です。

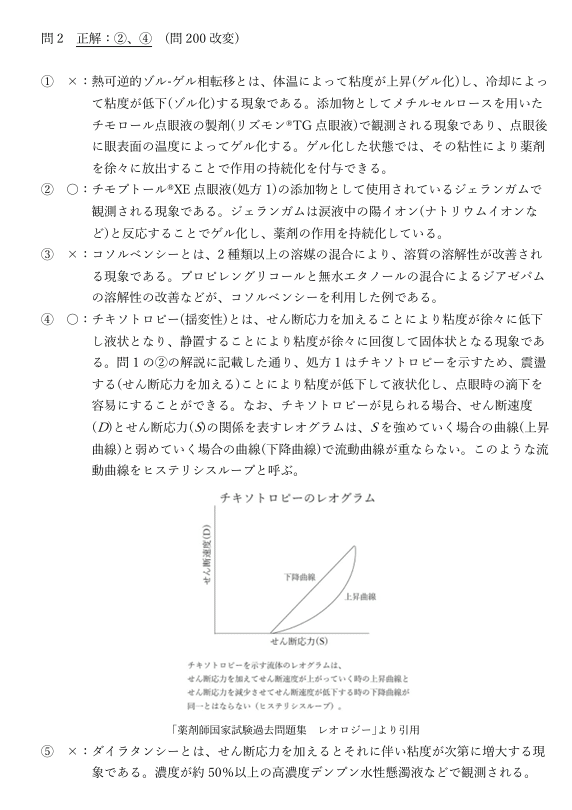

問題自体は妥当ですが、第109回の問200は物理というよりは薬剤で出題されるような内容です。

もう少し物理の内容を絡めたような出題だったら良かったと思います。

これを改変したオリジナル問題を過去に作成していますので、是非ご参照ください(この問題もほぼ薬剤の内容ですが…)。

その他、理論の複合問題も一つの項目に対して各科目の知識を問う出題です。

第104回の問137~140は新生児マススクリーニングをテーマにした問題であり、脂肪酸代謝からタンデムマスによる分析、新生児に対する栄養療法の考察など、様々な内容について出題されています。

このような問題を勉強することで、各科目の内容を網羅的に習得できます。

⑤応用的か

知識は習得するだけでなく、上手く使えるようにしておく必要があります。

知識の使い方を問う出題は真に理解できているかが試される良問であると考えます。

テキストを読んで知識を増やすだけでなく、過去問や模試の問題などでどのように出題されているのかも学習しておきましょう。

応用的な問題の例として第108回の問136。

薬ゼミの回数別既出問題集によると正答率は16%の難問ですが、知識と思考力の両方が試される良問だと思います。

発がん多段階説、イニシエーターとプロモーターそれぞれの働きを知識として持っているだけでは解けません。

それらの知識とリード文、グラフから、それぞれの化学物質がイニシエーターかプロモーターかを考察させるような応用問題です。

一方で、第109回の問198は数値を式に代入して計算すればよいだけの問題です。

単純すぎるので、もうひとひねりした問題を出題したほうが良かったのではないかと思います(悪問というほどではないですが、サービス問題ですね…)。

⑥過去問との類似性(勉強したことが活かせる問題か)

過去問を改変したような出題も薬剤師国家試験には多数出題されます。

このような出題は過去問を勉強した努力が正解に繋がりやすいため、受験生にとってはありがたい問題であると思います。

過去問を勉強することについてのnote記事も以前に投稿していますので、是非ご参照ください。

第108回の問66は、第107回の問267の内容ををグレードダウンしたような問題です。

前年度の過去問を勉強していれば簡単に解ける問題です。

第109回の問210は、第103回の問339と同じテーマですが、さらに一歩踏み込んで化学の範囲として出題されています。

過去問を勉強するときは解答解説を読み込むだけではなく、さらにその関連事項も科目に囚われずに勉強していくと良いでしょう。

⑦テクニックが通用するか

ド忘れしてしまっても文章をよく読んで考えたり、消去法などのテクニックを使えば解ける問題もあります。

分からない問題でも冷静に対処すれば最低限の知識で解ける…という問題は個人的には好みです。

過去に分からない問題に対する対処法についてのnote記事を作成していますので、是非ご参照下さい。

第107回の問276の②はよく読めば正誤が判断できますね。

(注)に「溶解インスリンアナログ注射液」と記載があります。

つまり、元から溶解しているので転倒混和して懸濁する…ということはないのです。

⑧臨床現場に即した問題か

近年の国家試験では、実際に薬剤師として仕事をしていると遭遇することのある問題をテーマにした内容も多く出題されています。

このような問題を過去問から学習することは、国家試験対策になるだけではなく将来薬剤師として働く際もきっと役に立つことがあるため、意義のある問題と言えるでしょう。

普段取り扱うことの少ない薬をテーマにした問題なら、現役の薬剤師にとっても役に立つことがあるかもしれません。

実際に、薬剤師国家試験の内容が疑義照会や服薬指導の参考になることが時々あります。

例えば第109回の問272。

心療内科から処方のフルボキサミン服用中に、腰痛症で内科からのチザニジン追加処方。

実際にこのような併用禁忌の組み合わせとなることが時々あります。

国家試験の勉強からこの組み合わせが併用禁忌であることを知っておけば処方監査で役に立ち、スムーズに疑義照会へ繋げることができます。

第106回の344もなかなか臨床的な出題です。

飲み始めてどのくらいで効果が出始めるか…?

実際に服薬指導をする上で、患者様からこのような質問をされることがあります。

⑨解いていて楽しいか

個人的には一番重要なことです。

問題を解いたり、その解答解説を読んでいくと新たな学びがある…。

知的好奇心を刺激されるような問題ですね。

近年の物理・化学・生物の問題では、生化学反応や医薬品の作用機序の本質に迫るような出題が多く、生化学反応がこのような機構で進行していたとは…!!、医薬品のこの部分構造にはこのような重要性があったのか…!!というようなことが学べ、個人的には非常に楽しいです。

基礎科学を臨床に繋げた問題…というやつですね…。

特に、模試の物理・化学・生物の問題にもそのような問題が多いです。

例えば第109回の問207では、セレギリンによるMAObの不可逆的阻害が実際にどのような作用機序で進行しているかを問う出題です。

有機化学で学習した化学反応が、セレギリンを服用した時にも生体内で進行しているのだと考えるとなかなか面白いです。

試験問題を解いているときに、そのようなことを楽しむ余裕などない人が大半でしょう…。

しかし、国家試験に合格して余裕ができた頃に見返してみると、新たな学びがあって楽しいですよ…。

実際に物理や化学など、業務で役に立つことは滅多にありませんが…😭

Twitterにも単に国家試験対策になるだけでなく、解いていて知的好奇心を刺激されるような良い問題を作って下さる方々がおられますので、是非、参考にさせていただきましょう👍

以下、良い問題を作成して下さるお勧めの薬剤師国家試験勉強垢を紹介します。

紫煌🦋薬剤師国試オリジナル問題(@snowtail_purple)さん

🦋バロキサビル マルボキシル錠(商品名:ゾフルーザ錠)に関するオリジナル問題(訂正版)🦋

— 紫煌🦋薬剤師国試オリジナル問題 (@snowtail_purple) December 29, 2024

106回,108回では作用機序が既出ですが、まだファーマコフォアや実務的ポイントが問われていません!

2年ごとに出題されているため、余裕のある人はぜひトライしてみてください!

*選択肢は返信欄にあります pic.twitter.com/qq8uqUiIkP

ヤクハク!(@itpharmacy1212)さん

ヤクハク|薬剤師国家試験対策・予想問題(実践)pt2|SGLT2阻害薬と消費カロリー https://t.co/oktVZJNZZO

— ヤクハク! (@itpharmacy1212) March 25, 2024

良問ランキングベスト3

個人的に良問と思う問題(個人的な好みの問題)ベスト3を紹介します。

問題数が多すぎるので第107~109回の範囲内を対象とします。

良問と思う問題がかなり多く、選出に時間がかかりました…。

一応順位付けしていますが、それほどの大差なくいずれも良問だと思います。

第3位:第108回問166

薬理の理論問題ですが、3種類の抗生剤の構造式と作用機序を問う出題です。

まず、構造式を見てそれぞれの抗生剤がどの系統に属すかが分からないと解けません。

化学の知識を必要とし、応用的です。

また、選択肢④の内容は新傾向の内容ですが、他の選択肢の中に正解があることは従来の基礎知識を押さえておけば判断できます(勉強したことも生かせるはず)。

新傾向の内容は既存の内容と混ぜて消去法で判断できるようにする…という理想的な出題形式です。

薬ゼミの回数別既出問題集によると正答率は73%…。

基礎を押さえておけば解けるということが正答率からも見て取れる良問です。

選択肢④の内容も当時では新傾向の問題でしたが、今後の薬剤師国家試験や模試では、その関連事項についても出題される可能性があるので、解説などを読んで勉強しておきましょう。

第2位:第107回問168

この問題も薬理の理論問題で、薬理の知識だけでなく生物及び化学の知識も必要とする科目の壁を越えた応用的な問題です。

まず、構造式を見て、L-ドパがドパミンへ変換されている反応であり、酵素アは芳香族L-アミノ酸デカルボキシラーゼであると認識できる必要があります(化学と生物の内容)。

選択肢①は構造から薬物Aの名前が分からなくても(普通は分からない)、酵素アがどのような酵素か分かれば、それを阻害する医薬品があったな…と分かるはずです。

また、「薬物Aは酵素アに”作用”する」という記述からも、薬物Aは酵素アを阻害もしくは活性化する医薬品であるということが読み取れます(選択肢⑤のように異化されるわけではない)。

他の選択肢②及び③は選択肢①の正誤が判断できれば正解の選択肢であることが分かります。

選択肢④及び⑤ではエンタカポンやドロキシドパの作用機序が酵素アと関連があるか上手く問いかけています。

構造式だけ見れば化学寄りの問題のように思えますが、あくまでも薬理の問題であるという良問です。

なお、薬ゼミの回数別既出問題集によると正答率は63%。

応用的で難しく思えるかもしれませんが、この問題も科目に関わらず基礎的なことをしっかり勉強していれば正解できるということが分かります。

第1位:第109回問286

病態・薬物治療の実践問題です。

問286と問287のいずれもリード文の内容が活かされた良問であり、臨床現場に即した問題でもあります。

問286はリード文から症状の経過や歩行障害の有無、頭部CTの結果などの情報を読み取れば正解の選択肢を判断できます。

問287は正解を導くために患者が男性であることや処方薬の内容、長期不動状態であること、テリパラチドの使用状況などの複数の情報を読み取る必要があります。

臨床の現場でも遭遇しそうな問題であり、男性患者や長期不動状態である患者にラロキシフェンが処方されていた場合は薬剤師が気付いて疑義照会する必要があります。

薬ゼミの回数別既出問題集によると問286の正答率は75%、問287の正答率は48%となっております。

問287はリード文から読み取った内容と、それぞれの選択肢の医薬品との関係性をリンクさせるのが難しめではあります。

医薬品の使用上の注意や禁忌事項などを覚えていても、慣れていなければ文章を読んでも気付けないことがあります。

実践問題では特に、問題をたくさん解いて慣れていくのが良い勉強法であると思われます。

悪問ランキングワースト3

個人的に明らかに悪問だと思う問題はそれほど多くありませんでした。

強いて挙げるとすれば…という感じです。

第3位:第108回103問

薬ゼミの回数別既出問題集によると正答率は10%です。

ヨウ化メチルと反応させた場合、最も反応性が高い求核剤はどれか…という問題です。

溶媒として用いたエタノールが、プロトン性溶媒であるということが分からなければ解けません。

大学によっては卒業試験で似たような問題が出題されていたかもしれませんが、薬剤師国家試験では新傾向の問題であり、過去問の内容だけでは解けない難問です。

しかし、正答率が低いことは新傾向の問題であるだめだけでなく、選択肢が不適切であることも原因でしょう…。

問題となる選択肢は④です。

ヨウ化メチルと反応する求核剤としてなぜヨウ化物イオンを挙げたのか…?

選択肢⑤のフッ素原子はプロトン性溶媒中では反応性が低く、正解の候補から除くことができるため問題のない選択肢ではあると思いますが、選択肢④のヨウ素はプロトン性溶媒中では反応性が高い原子です。

選択肢②と選択肢④で迷うことになると思いますが、周期の異なる硫黄原子とヨウ素原子…異なる土俵にある原子同士の求核性を比較させることはあまり意味がないでしょう…。

正解の選択肢は②ですが、ヨウ化物イオンと反応してもヨウ化メチルが生成し、反応前と同じ物質であり比較できない…ということで選択肢④は✕とのことです…。

何ともスッキリしない問題です。

選択肢④はヨウ化物イオンではなく、せめて塩化物イオンくらいにしておけばよかったのではないでしょうか…。

この問題自体はイマイチだと思いますが、溶媒の違いで求核性が異なる…ということは新傾向であり、今後も形を変えて同じようなことを聞かれる可能性があります。

選択肢②と選択肢④の比較はあまり気にしすぎなくても良いと思いますが、この問題についても勉強しておくことをお勧めします。

第2位:第108回326問

薬ゼミの回数別既出問題集によると正答率は32%です。

この問題の欠点を挙げるとすれば…

・選択肢①

→「口内炎は、エベロリムスの副作用である」とありますが、口内炎にはタクロリムスが関与していないとは言い切れません。

表の”6週後”の数値からもエベロリムスだけでなく、タクロリムスの血中濃度も上昇していることが分かります。

エベロリムスの副作用”である”と断定はできません。

「エベロリムスの影響により口内炎が起こり得る」ならはっきりと正解の選択肢だと分かります。

・選択肢②

→スウィーティーって何…?

何故グレープフルーツジュースのようにもっとメジャーなものを採用しなかったのでしょう…?

・選択肢④

→「足のむくみは、タクロリムスの副作用である」とありますが、選択肢①同様にエベロリムスでも起こり得るため、タクロリムスが原因…というような断定的な記述は不適切と言えるでしょう…。

・選択肢⑤

→正解の選択肢ではありますが、「無関係である」と断定的な表現が気になります。

「無関係である可能性が高い」…くらいの記述ならはっきりと正解の選択肢として選ぶことができます。

全体的に断定的な表現が多いことやマイナーな果物などを問題に用いたため、受験生が悩まなくても良いことに対して無駄に悩むことになってしまう問題です(選択肢に問題のある問題)…。

実際に無駄なことに悩んでしまった受験生も多かったためか、正答率も低めでした…。

第1位:第109回98問

薬ゼミの回数別既出問題集によると正答率は11%です。

まず、シンプルに薬剤師国家試験の問題としては難易度が高すぎです。

問題文が長く、反応も複雑です…。

ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応も与えられていないので、どのように起こるかを知っておかなければ解けません(これくらいの反応は覚えておけ…ということでしょうか…)。

そして、ヨウ化カリウムの式量が与えられていないことも欠点の一つです。

与えられていなくても解けなくはないですが…。

それぞれの選択肢を見ていくと…

・選択肢①

→ヨウ素はヨウ化物イオンと反応して可溶化される…ということは分析化学などで学習していると思うので、何とか✕の選択肢と判断できるでしょう。

忘れている人も多そうで難易度は高めではありますが…。

・選択肢②

→これは実際にヨードチンキの滴定を実習などでやっていないと判断するのが難しい選択肢だと思います。

ほとんどの人は解らないでしょう…。

・選択肢③

→ヨウ素は脂溶性分子なのでクロロホルムにも可溶…と判断できると思います。

・選択肢④

→シンプルに計算すれば〇の選択肢と分かります。

まだ一番簡単な選択肢ですね。

・選択肢⑤

→他の問題を全て解き終わって時間が余っている場合を除き、まともに取り合うべきではない選択肢です。

一つの選択肢にこだわって真面目に解こうとすると時間がどんどんなくなってしまう…ということを学ぶには良い選択肢なのかもしれません…。

薬剤師国家試験の問題は全体的に、消去法を駆使して正解の選択肢をあぶり出す…という戦略が有効なことが多いですが、この問題は逆です。

明らかに正解だという選択肢を、自信をもって答えられれば正解することはできます。

しかし、この文章量と複雑さに圧倒されて焦る受験生も多かったことと思います…。

迷う問題は後回しにするのが良い…ということが学べるという意味では、ある意味で良問と言えなくはない…???🤔🤔🤔

良問と悪問…最初に挙げたように、いろいろと判断基準はあります。

しかし、今回の記事を書くにあたって薬剤師国家試験の問題を一通り見返してみたところ、全体的に質の高い問題が多いことに改めて気付かされました。

多少の例外はあれど、ある程度洗練された問題が選抜されているということですね…。

質の高い問題を解説までしっかり読んで勉強することは、薬剤師国家試験の対策としては最良であり尚且つ最優先すべきことであると思います(少なくとも時間に余裕のある状況であれば…)。

これまでにもTwitterで何度か申し上げてきましたが、薬剤師国家試験の過去問とその年の模試の問題、予備校開催の山かけ講義の内容の3点を十分に勉強しておけば、合格に足る点数は取れるはずです。

可能なら6年制以降の過去問全て、厳しければ最低でも過去5年分は勉強しておくと良いでしょう。

以上