【社外PJ参加記録①】VUCA時代の新しい組織の形とは?

「自分の強みをいろいろな関わり方で活かせたら、働き方の選択肢が増えるのでは?」と思い今の会社で新しい働く価値観を作るために働いている私。

※自己紹介っぽい話はまた今度。

先日、面白いインターンを見つけて参加することに。

多様性が重視される時代、自社の働き方をアップデートしようではないかというオズビジョンさんの、これからの組織のあり方を一緒に考えていくプロジェクト。

「現状分析、ありたい姿、ギャップを埋める打ち手を決める」ところまでを2ヶ月で実施する。

これから自分の学びの記録として、ちょこちょこ書いて行きたいと思う。

プロジェクト詳細

<背景>

・IT業界ではリモートワークや副業が当たり前になり、エンジニアやデザイナーはフリーランスが増えている。正社員至上主義の組織モデルは変化していきそう

→フリーランス市場は20兆円規模まで成長

・さらにコロナの影響で個人の価値観にも変化が生じ、多様な生き方、働き方は加速する

→完全リモートワーク

→地方移住など

・個人の変化に対して、組織はどう適応していくのかを考えなければ、衰退していく

→コロナで働く場所はじめ制約条件は変わり、世の中の働き方への意識も変化していく

→ティール組織に日本企業で唯一紹介されただけに今も多様な働き方の人から構成されているが、今後もその先端性を維持しつつ社員のエンゲージメントを高めていくにはどうすれば良いか?

<目的>

正社員だけの枠組みを超えた組織や働き方をデザインする

<ゴール>

・組織における多様なメンバーの役割と雇用形態が整理されている

・ありたい組織や働き方に対して、現状課題が明確になっている

・理想と現状のギャップを埋めていく「採用・トレーニング・制度・文化構築」の打ち手が決まっている

7月3週目(第2回)のMTGでやったこと

第1回は顔合わせとPJ内容のすり合わせにつき記録は割愛するが、京都、タイからの参加者もいて、webで最初から最後まで実施するPJは私も初めてなのでワクワクした。

ドラッカーエクササイズでお互いをなんとなく理解できた初回を経て第2回目は1時間で以下2つのコンテンツを実施。

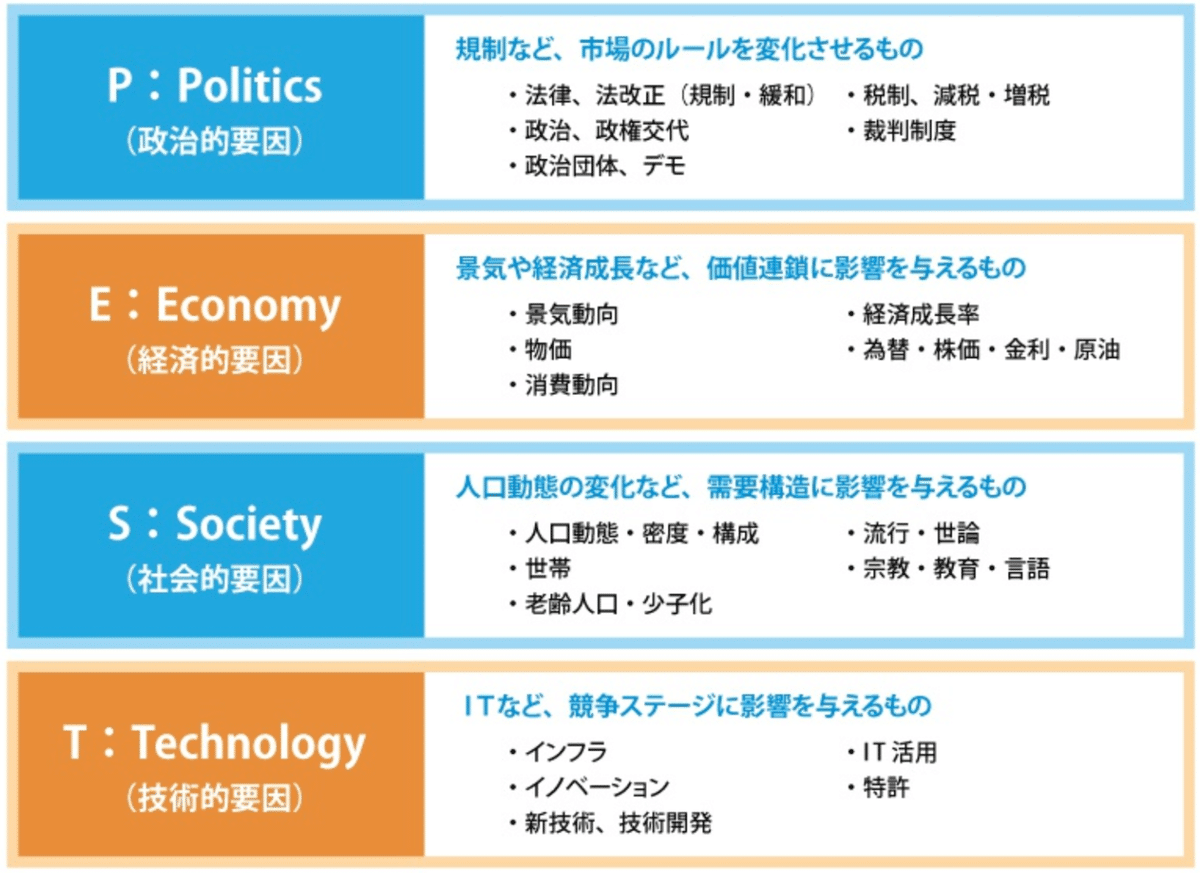

①PEST分析

IT技術の発展やコロナ影響などにより、働き方に大きな変化が生じることが予測される中、マクロ環境を再整理し、PJメンバーの前提知識を揃えることで議論の質を高めることを目的に実施。

ちなみに私が考えた一例は以下。

P:先導的人材マッチング事業

都心の優秀な人が地方にPJ単位で行きやすくなり、人の循環が良くなる

E:人件費の変動費化が加速

不況の度にリストラするのではなく、最初から業務委託のみの集団にして雇用リスクは下げつつ成長速度を上げようとする会社が増える

S:ワーカホリックの増加

在宅で移動時間が減る、場所がかわることによる切り替えがなくなる、といったことにより働き易くはなるがオンオフの境目がわからなくなり結果ワーカホリックになる人が増える

T:キャッシュレス

現物ではないのでお金への価値観が変わりそう。労働への対価ももしかしたらお金ではなくなる可能性もある

②人材流動化の "価値" と "課題" の整理

個人と組織それぞれの観点から、人材流動化の価値と課題について整理することを目的に実施。

企業×放出

企業×受け入れ

個人×放出

個人×受け入れ

の4象限にプロットし、それぞれのニーズ→解決するための施策とそのハードルについて各自の考えをまずアウトプット。

メンバーのバックグラウンドや専門領域で出てくる意見が異なるのが面白い。

これをもとに、今後の施策のターゲットを決めていく。

私個人としては

・外部人材を受け入れるにあたってのプロジェクトの組成力が企業の人事側にあるか

・共通目的を企業、個人で合わせられるか

・プロジェクト開始後も最初の熱量を保てるような空気を双方で作れるか

あたりがポイントな気がしている。

ワークで自分が意識したこと

副業だったりフリーランスが増えるような世の中の動きは日頃から情報収集しているので、自分がアンテナを張っている領域は積極的に発信するようにした。

また、私自身も実際に外部プロ人材の力を借りながらのプロジェクトに参加していたので、その際に感じたメリットや課題感もこれを機に考えてみた。

・外部人材もプロジェクトに参加する自社メンバーもスキルが高いとしても、同じ目標に向かって高い熱量を維持し続けるには共通ビジョンが必要である

・最初から第三者としてプロジェクトに入りハイパフォーマンスを上げるのはそう簡単なことではない。スキルはあっても、例えば企業側のリソースが足りていなかったり、最初に設定したゴールからずれてきてもなかなか言えず、強みが発揮しにくくなってしまったり…

そこで既に成功している人がメンターのように育てる仕組みは、ハイパフォーマー人材を増やしていく上で有効な手立てとなると私は考えている(いわゆる鞄持ちのような制度)。

とはいえ、そういった思考性の人も、育てる能力に長けている人も市場にほぼいないのでなかなか難しい、でも面白いと思っている。

などなど。

今回の学び

面白かったのは、PEST分析の中で私は地方にも優秀人材が行きやすくなる制度が整備されるから地方情勢は今より良くなると考えたが、

地方は後継者不足などで廃業が進み都心部との格差が広がる

と考える人もいたこと。

同じ情報でも、バックグラウンドとして持っている知識との組み合わせ方によって違う意見が出てくる点が大変勉強になった。

それから、自分が良いと思っている仕組み(鞄持ち、ハイパフォーマー育成制度)を社外の人に話したのも初めてだったが、面白いと言ってもらえて嬉しかった。一方でまだまだ詰めきれてないのでもっと探究が必要と感じた。

まとめ

PEST分析、価値と課題の整理を通し、専門分野の異なる人たちの視点でのディスカッションは偏りがなくて面白い。

そして自分の専門性や日頃何が気になっているのか改めて気付けた。私の場合は組織開発絡みの中でもマネジメントや自己認知系の話とフリーランスにとって追い風になる話なのだが、こうゆう気付きが自分の今後のキャリアを考える上でもヒントになりそうで、これからが楽しみである。