感情の波を読み解く

先月、ある人との会話のなかでこんな質問を受けた。

「ストレスを感じないように何かしてることってある?」

僕は事前に準備していたわけじゃないが、スッとその質問に応えられた。

「怒りや悲しみとかも含めたあらゆる感情を、一日、もしくは一週間のうちに、バランスよく感じれるようにしてるかな」

言い終えたあとに初めて僕は、「そっか。いま自分はこんな考えを持ってるのか」と気づいた。というのも、僕自身ストレスについて日常的に思考をこらしてるわけではないからだ。性格的にストレスを溜め込みにくいというのが起因している気がする。だから僕は、知り合いとの会話のなかで発した自分の一言で、初めて気づくことができた。なに気ない貴重な発見だった。

それから昨日のこと。『感情は、すぐに脳をジャックする』という本を読んだ。

株式会社コルク代表取締役社長の佐渡島傭平さん、予防医学研究者の石川善樹さん、『漫画 君たちはどう生きるか』で脚光を浴びた漫画家の羽賀翔一さん。本作は、この3人が対談形式で「感情」をテーマに深掘りしたものを、一冊にまとめた著書となっている。ところが読んでみると、対談などという形式ばったものでなく、どちらかというと雑談に近いのがわかる。ひとつの「感情」に対しての結論があるわけでもない。ただその行ったり来たりのあいまいな進め方のおかげで、一読者である僕自身の思考は、いくらか深まったように思う。作中には以下のような一節が出でくる。

それまでの僕は、感情には「良い感情」と「悪い感情」があると考えていて、できるかぎり「良い感情」の状態であろうとしていました。しかし、特定の感情に固執するのも、「悪い感情」をないことにして押し殺すのも、見方を変えれば脳が感情に乗っ取られている状態です。(作中より)

この思考法は、先月僕が気づいたストレスへのアプローチの仕方を、補填してくれる考えだと思った。おそらく昨年の3月ごろまでの僕は、感情には、感じちゃけない種類と、逆に感じなければならない種類があると区別していた。

しかし大学院を卒業してからライフスタイルが変わり、何よりも、文学を再び読むようになったことが、大きくいまの考え方に影響しているように思う。

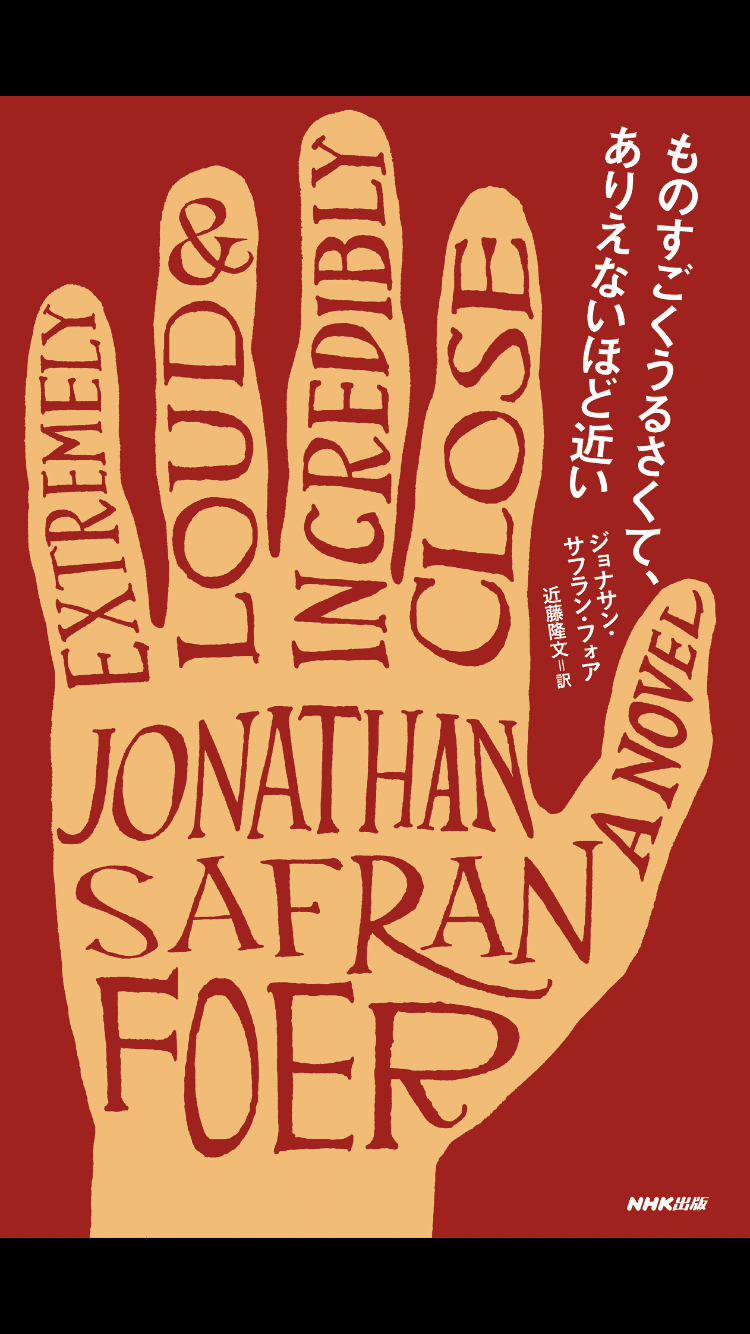

僕が好きな文学作品には、感情のゆるやかな機微が事細かに描かれている。例えば昨年、ジョナサン・サフラン・フォアの『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』を読んだ。

アメリカ同時多発テロで父親を亡くした少年オスカーの葛藤と再生を描いたこの物語は、登場人物の感情の機微が、非常に繊細に描かれている。はじめ手にした際は「なんて読みにくい文章なんだ!」と思ったが、読み進めていくうちに「この読みづらさは、父を亡くした少年の感情の機微を、できるだけ細かく細かく描こうとしてるからこうなったのかもしれない」と解釈も変わっていった。

『感情は、すぐに脳をジャックする』では、その機微を、「感情の波」と言い表している。

感情という見えないものを振り返り観察する際、波だということを意識するだけで、記憶のしやすさは随分と変わってきます。感情を点として意識していると、どんどん強い刺激を欲するようになり、感情の激しい浮き沈みを求めてしまいます。(作中より)

感情を点でなく波と捉えたとき、僕の好きなある音楽で、その波を体感できることに気づいた。キース・ジャレットの『ザ・ケルン・コンサート』である。

このアルバムは、ジャズが好きな人なら誰しもが知る名盤らしいが、僕自身知ったのは2年ほど前だった。父がジャズをよく聴いていて、その父の家の戸棚から偶然手にとったのがきっかけだった。シンプルにジャケットのデザインがカッコいいと感じたのだ。それからCDプレーヤーで再生したと思うのだが、正直初めて聴いた際、どんな感情が湧いたか記憶が霞んでいる。「衝撃」や「興奮」といった感情はなかったと思う。それでも今日もなお、電車のなかや散歩の途中、本を読みながら、ふとした瞬間に聴きたくなりApple Musicから立ち上げる。そして『感情は、すぐに脳をジャックする』を読んだ僕は気づいた。

「この曲で僕が体感しているのは、感情の波かもしれない」と。

『ザ・ケルン・コンサート』は、トータルで1時間以上ある。日頃僕が聴くJ-POP等はだいたい5分ほどだろう。5分という時間では、感情の波を描くには、難しいのではないかと思う。逆に1時間以上あれば、それなりに感情の波は描ける気がする。

もし僕が小学生だとしたら、『ザ・ケルン・コンサート』の素晴らしさには気づけなかっただろう。なぜなら子供時代の僕は、一点の感情の強烈な刺激を常に求めていたからだ。ただひとつの感情さえあればいいと、そう思っていた。だがその一点がゆるやかな波になると、当時の僕では処理しきれず、「退屈」を覚えていたに違いない。けれど今は違う。むしろ一点の刺激より、ゆるやかな波を求めている。

昨年から毎日寝る前に、10分程度で一日の振り返りをするようにしている。けれどそれを始めたのは、何人かの知人からやったほうがいいと言われたからだ。けれど今、なぜ振り返りが大切か、自分なりに噛み砕いて理解できた気がする。感情を知るためだ。

日々の出来事に目を向けると、それらの出来事は、点として捉えがちになる。しかし、たとえ一分の出来事だとしても、感情は波としてゆるやかに揺れ動いているはずだ。

では、なぜ僕はこの波を理解したいのだろう。たとえ、理解できたところで自分自身が成長するとは思わない。今より優しくなれるともあまり思えない。おそらく僕は、自分自身をわかりたいのではないかと思う。

それは、彫刻をほる作業に似ている気がする。そぎ落とし、削っていく作業。そこに最初から決まった終わりはない。ミロのヴィーナスが腕をなくして存在しているように、僕は自分自身をわかるために、見えない身体を少しずつそぎ落としていきたい。そのために感情の波を読み解いていく作業が必要な気がする、そんな今日この頃だ。