好きなギター

ご挨拶

すっかりお久しぶりの直哉です。

残暑が猛威をふるいまくっておりますが、みなさん体調は大丈夫ですか?

熱中症になどなられていないといいのですが…

かく言う自分も一歩手前です。

今回のお話

さて、前回までやっていた(と言っても非常に勝手にですが)音作り探求編がひとまずの終着を見まして。

とりあえずメインで使っていく音色は決まりましたので、じゃあ次は何の話をするかなー、と言うところでした。

そこで今回は、ギターの種類の話をして、さらにそこから自分の好きなギターなんかのお話もできればなぁ、と思っております。

ギターの種類

さて、ご存知の通りギターと言うのは大きく分けて2種類あります。

電気を使うものと使わないもの。

エレキとアコギではないのがミソですね。

まぁ電気を使うのはエレキでひとまとめでいいと思うのですが、使わないものも結構あるんですよね。例えば

一言で言うと、上がクラシックギター、下がアコースティックギター。

アコースティックギターは有名ですよね!昨今のミュージシャンたちもたくさん使っていてお馴染みの機種と言えるでしょう。

しかし、クラシックギターに関してはTVで見ることはあまりないのではないでしょうか。

この2機種、実に混合されがち。

いえいえ、気持ちはよーくわかります。ギターやってない人から見るとパッと見「何が違うねん!」と言うところでしょう。

ところが、もちろんと言いますか、名前が違う以上明確な違いがあるのですよ。

アコースティックギター

今、何気なくTVやYouTubeなどを見て、馴染み深い曲調でこれっぽいギターを使って歌っていたら、それはアコースティックギター、通称「アコギ」だと思ってもらって大丈夫です。

アコギの名手といえば神様、石川鷹彦さんや長渕剛さん、村下孝蔵さんなんかも凄まじいアコギの使い手とされますね。

あと、この辺見ると混乱の元なんですが、トミーエマニュエル、アンディ・マッキー、カーキ・キングなどなど。日本で言うと雅さんでしょうか。

見た目の特徴としてわかりやすいところだと

・ボディ上部に比べ、下部の方が膨れている

・ヘッドに溝がなく、エレキのものと同じようなペグが付いていて外側に張り出している

・弦がスティール製のため、ジャガジャガ、ジャンジャンと言った擬音に代表される音。コードストロークが得意。

…わかります!そこら辺の特徴も地味ではあるんです!だからわかりづらいんだと俺も思います!

そこでもう一発、見分け方としましては…

・歌がある曲かどうか

少々乱暴ですがね。

アコギは超バカテクギタリストとかではない限り基本的に伴奏用楽器です。

押尾コータローさんなんかはアコギなので、絶対とも言い切れませんが…歌ってりゃアコギは割と正確な見抜き方です。

クラシックギター

一方クラシックギター(略してクラギ)はと言いますと

基本的にメロディと伴奏を一人で弾く独奏、インストゥルメンタルな事が多いです。

多くのクラシカル楽器と同じく楽譜から音楽を読み取り、作曲家の作った世界観を再現するのがメイン用途と言えるでしょう。

また、張られている弦もナイロン製のものです。

ポロロ〜ンと言った優しい丸い音が特徴ですね。

また、さらに細かいこと言うとガットギターと言うのは弦がガット製、つまり主に羊の腸を素材にした弦が貼られたギターです。俺はこれまだ触ったことありません。

さらにフラメンコギターっていうのは一見同じように見えますが、使用木材とボディの厚さが少し違うため、比較的明るい音色ですね。

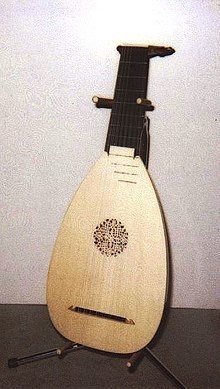

12弦ならまだしも、多弦ギターやリュートとかその辺になるともう俺にはお手上げです。

超平たくいうと例えばバッハの曲をやるための8弦ギター、用途はわかりませんが10弦ギターというのは実際見たことがあります。それもチューニングが特殊なやつ。

リュートはギターの先祖です。

ここまでになってくると、俺としても「ロマサガで見たな…」くらいの情報しかありません。

名手としては、とっかかり安いのは村治佳織さんでしょうか。

基本的にクラシックなので、名手というより名曲を押してくるアルバム構成なことが多いですが…

でも、フランシスコ・タレガは一度は聴きましょう!技巧派ギタリストの元祖です。

あとフラメンコはジプシーキングスくらいしか知りませんw

リュートといえばヤコブ・リンドベルイですが、このnoteのノリでお勧めする感じの音楽ではないのも確か。すごい感想ですが、「スクエアのRPGのBGMみたいな感じ」が好きな人はぜひ!

エレキギター

あながち間違いはないかな〜というところで電気を使わないギター編は終わりにします。

次はエレキギターなのですが、こちらの方が案外間口というか、沼が深いですよ。

そもそもエレキギターの登場の前に、エレキという概念は生まれており、遡ると20世紀初頭の1910年代と言われています。

この頃すでに、ヴァイオリンとバンジョーの内部に電話の受信機を埋め込み、音量アップを図る特許がでた、という話があります。

多くの他の楽器の場合でもそうなのですが、楽器と音量問題、ひいては騒音トラブルというのは切実です。

昨今であっても、集合住宅に住む方などは夜、楽器がさわれなかったりします。

昭和の時代には、ピアノ殺人事件という、ミステリー小説の題名のような事件が実際に起こりました。その点エレキギターと言う楽器は優れていると言えるでしょう。

ボリュームを絞ると言う選択肢があること自体特異なのですがそれに加え、ヘッドフォンが使用できるものがほとんどです。

また、どうしてもアンプに繋がないと弾いている意味がない、と言うものでもありませんしね。

しかしこの頃の試みの数々には、先述しましたが音量アップの狙いがありました。

基本的に生楽器、つまり音量の調整がしにくい、しても顕著ではない楽器の音量差というものは、意外と厄介な問題なのです。

今でこそ、マイクを立てるだのLINEで送るだの手段はありますが、この頃やそれ以前の楽器はそうもいきませんよね。

そうなってくると物を言うのが「個体差」です。

当然ですが生音のギターやバンジョーでは、フルスイングされたドラムやピアノには音量の面で敵いません。これは、音を響かす個体の大きさに影響があるのです。

それを克服するためには、別の何かの力を借りる、と言うのは必然な結論だったと言えましょう。

しかしここで細かいエレキの歩みを紹介していくとさらに長くなる上、主旨とも外れてきますので、ここら辺にして、ギターの機種の話にいきましょう。

テレキャスター

最近また流行ってますよね、このテレキャスター。

まずなんと言ってもこのギター。今まで「ギターというものには穴が開いているもの」という常識をぶっ壊した、非常にロックなギターなのです!

早い話が、ソリッドボディの走りですね。

そんなテレキャス、使用者として有名なのはローリングストーンズのキースリチャーズ、アメリカンロックの勇者ブルース・スプリングスティーン、レイジアゲインストザマシーンのトムモレロなど。

日本ではなんと言っても布袋寅泰さんでしょう!TMGEのアベフトシさんもテレキャスの名手ですね。

さて、1940年代後半?50年代前半?当初はエクスワイヤーという名前でかのフェンダーから売り出され、ソリッドボディにボルトオン構造という画期的にも程があるシェイプは世間に衝撃を与えました。

それまでのエレキギターと言えば

このような今までのギターの形を踏襲したシェイプにセミホロウボディのものが主流でしたので、言ってみれば「ただの木板に金属パーツを打ち込んだもの」というのがどれだけ画期的だったか…想像に難くありませんね。

ちなみに超余談ですがこの画像、映画「バックトゥザ・フューチャー」の有名過ぎるシーンですが。

マーティが行った過去は1955年11月5日。この深海パーティの時で12日かな?

しかしこのギター、ES-345TDCが発表されたのは1960年代になってから。

この時演奏していたチャックベリーのジョニー.B.グッドが発表されるよりさらに先なんですよ。

実は時代があってないんですね。

さて、そんな画期的なギター、テレキャスターは世間のロックギタリストたちに熱狂的に受け入れられました。

そこで、上記ES-345などを作っていたGibson社が勝負に出ます!

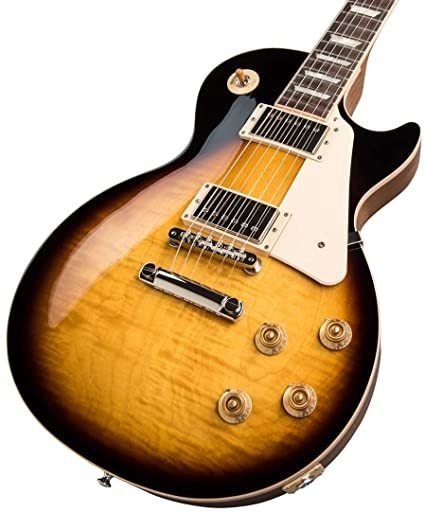

レスポール

そう、我らがギブソンレスポール!この名前に対する憧れは半端ではありませんでした。

そもそも割と初期からレスポールが好きだった俺としては憧れの名機なのです。

こちら初めて目見えしたのは1952年。

元々は「レス・ポール」というギタリストのシグネチャーモデルです。

だから本当はレスポールモデルというのが正しいのですが、みんなレスポールと呼ぶほどに愛される機種となりました。

使用ギタリストは先述のレス・ポール氏を筆頭に

Led Zeppelinのジミー・ペイジ、KISSのエースフレーリー、ガンズのスラッシュ、エアロスミスのジョーペリー、ゲイリームーア、ジョンサイクスランディローズetcetc…

俺の好きなギタリストばかりです。

また、日本ではB'zの松本孝弘さんが筆頭と言っていいんじゃないでしょうか。

XJAPANのPATA、真島昌利、ちょっと変則ですけどSUGIZOもレスポール使いですね。

一言でレスポールと言っても、みなさんが思い浮かべるのはサンバーストのスタンダードか、黒のカスタムではないでしょうか。

俺もカスタムをずっと使っていたので、レスポールといえばカスタムだったりしますが、実はその他にもスペシャル、ジュニア、デラックス、スタジオ、クラシックなど、様々な種類があります。

またレスポールの特徴としてハムバッカーピックアップが挙げられます。

テレキャスはシングル一発のものがオリジナルですが、レスポールにはハムが2基搭載したモデルが一般的です。

どう違うかというとシングルコイルに比べてノイズが少なく、中低域が強調され、歪ませると図太いいわゆるロックな音が出ます。

逆にいうと中低域にピークがあるので、ヘマすると埋もれやすい音にもなりがちです。

また、重い!ハイフレット弾きにくい!などの特徴もありますが、レスポールという楽器はそこも含めてレスポールです。

ハイヒールの歩きにくさやネクタイの鬱陶しさみたいなもんだと思って、そこもコミで愛ましょう。

ストラトキャスター

ある意味エレキギターの完成形とも言えるこのストラトキャスター。

レスポールと並んで、エレキギター二大巨塔の一角を担います。

俺も、初めて買ったギターはこのストラトキャスターでした。

こいつの登場は1954年。レスポールモデルの2年後なんですね。

ストラトキャスターは乱暴な言い方をすれば「テレキャスターの進化形」と言えるでしょう。

その割には割とメガ進化してる気もしますが…

特徴的なのはダブルカッタウェイと言われるボディ下部に加えて上部もえぐられている点。

これが信じられないくらい弾きやすいんです。

また、このストラトという楽器は進化の余地がたっくさん。

なんかストラトっぽいけど、ついてるものが違う…とか、Ibanezに代表される、いわゆる「スーパーストラトキャスター」という機材はこのストラトから派生しています。

さてストラトの名手といえば、まずジミ・ヘンドリックスに触れないわけにはいきません。

彼はこのエレキという構造を逆手に取り、「歪み」というジャンルを開拓した第一人者と言われていますね!

さらに忘れてならないもうひとかた、エリッククラプトンもストラトの名手です。

彼の愛用ギターであるブラッキーはそのごオークションで95万9500ドルという凄まじい金額がつき、2006年まで史上最高値のギターとして君臨しました。

もうこの2名だけでも十分レジェンドなのですが、さらにここにジェフベック、リッチーブラックモア、スティビーレイボーン、イングウェイ・マルムスティーンと枚挙に遑がありません。

このギターの欠点としては、周りと被りまくることと、積んでないので当然ですがハムバッカーの音が出ないくらいじゃないでしょうか。

キリがないので次に行きますが、それほど偉大な楽器なのです!

SG

さて、ダブルカッタウェイの良さに気づき始めたところ、ギブソンも動きます。

ダブルカッタウェイ!ボディの軽量化!というレスポールの弱点を従順に潰した結果、こうなりました!的なギターではあります。

元々は新型レスポールとして売り出す予定だったのですが、レスポール氏が難色をしめしたため、SGという機種名に落ち着きました。

しかしながらレスポールの弱点潰しという点では割と成功しており、ボディの軽さ、「向いてる方向は似てるんだけどレスポールほどではない」という絶妙の中低音がパフォーマンス前提となってきていたロックギタリストたちにウケたのでした。

しかしながらこの機種代表的な欠点として、ヘッド落ちがあります。

これはヘッド側が重たいギターの特徴でして、手を離すとヘッドの方が落ちていってしまうのです。

ですので演奏中などは容易に手を離すことができません。

また、無意識かもしれないですが演奏中ずっとギターを左手で支える形になるので、レスポールにはない疲労が生まれてしまったりもしました。

SGの使用者といえば、AC/DCのアンガスヤング、ブラックサバスのトニーアイオミでしょう。

音楽生の違うこの2バンドを見るだけでも、柔軟なジャンル対応が伺えますね。

長くなりましたので、こっからぽんぽん行きましょうw

フライングV

今までのギターの形という概念をぶっ壊してしまった、あまりにも有名な変形ギターです。

しかし今でこそ変形ギターの代名詞となっているギブソンフライングV。

実は発売された1958年当初は全く売れず、2年間で生産されたフライングVは、わずか98本という凄まじい売り上げを誇り、数年で一度生産中止となってしまいます。

その後、アルバートキングやレズリーウェスト、ジミヘンドリクスなどが使用し始め、徐々に脚光を浴びるようになっていきます。

特徴はなんと言ってもこの見た目!

ステージ映えに100%振り切ったこのシェイプに着きます。

しかし、逆にいうと家で座って弾くということを全く考慮していないので、座って弾くときはVの股の部分に太ももを挟むか、座るようのストラップが別途必要となります。

俺の知り合いは別途用意のタイプだったのですが、ある時ライブ演奏中にストラップピンが取れてしまい、嵌め直すスキができるまで地獄だったそうです。

そんなわけで愛用者の方には申し訳ないのですが、俺の中での弾きにくいギターランキング不動の1位です。

また、サウンドとしましても、音鳴りを意識されて作られた従来の形を捨て去っている上に、ボディ部分の木材がどうしても少ないため、腰がない音と言われます。

まぁこの辺は周りの機材でなんとでもなりますが、個体としてその傾向は見受けられるかなぁ、と。

使用者として有名なのは、ミスターフライングV、マイケルシェンカー!

白と黒に塗り分けられた彼のトレードマークと言えるVシェイプはかっこいいの一言!さらにランディローズ、リッチーフォークナーも使い手ですね。

日本だと筋肉少女帯の橘高文彦さん、あと俺が中学生くらいの時L'Arc-en-CielのkenさんもVを持ってましたね。HONEYのMVだったかな。

あとベーシストですが、CRAZY COOL JOEさんは非常にVが似合うプレイヤーですよね!

ファイヤーバード

実は俺が1、2を争うほど好きな形なのがこれ。

ギブソンファイヤーバードです。

このギターの特徴はすごいです。

このモデル、デザインをカーデザイナーであるレイ・デートリッヒという人が行いました。つまり、全くギターと関係ない人が作った形なのです。

さらにこのギター、リバースとノンリバースというシェイプがあります。

画像のものはリバースタイプなのですが、こちらが元祖。

さらに高域に特性を持つミニ・ハムバッキング・ピックアップ、そしてスルー・ネック構造!

これによりハイフレットへのアクセスの良さ、高音域の音抜けのよさ、そしてステージでの見栄えを全て手に入れる結果と…

なればよかったんですけど。

なぜ、俺がギターを買う時、すごく好きなモデルなのに早い段階で候補から外したか、になるんですが。実際楽器屋で取り回してみたのです。

まずこのギター、ボディバランスがものっすごく悪いです。多分Vより悪いです。

立った時の弾きにくさは随一です。座った時もよくは決してないですが、Vのように弾けないわけではないですので、弾きにくいギターランキング2位に止まっています。

またこのギターの特徴の一つ、バンジョーペグ。

これが慣れるのに時間がかかりそうで…

オーダーする予定でしたので、その辺クリアした作りにしてもよかったのですが、それだともはやファイヤーバードではないな、なんて…

しかし、その辺も全て不問に付してしまうほどのルックス!なのです。

使用者として思い浮かぶのはやはりジョニーウィンターではないでしょうか。

また、ジョーペリーもこのファイヤーバードの愛用者として有名ですね。

日本だとTHE YELLOW MONKEYのemma、最近のシグネチャーで松本孝弘さんも持ってましたね。

モッキンバード

俺が過去所有した中でもぶっちぎりの変形ギターです。

ヘッド落ち?するけど何か?みたいなこのシェイプ。

ある意味男らしいまであります。

B.C.リッチという会社が1974年に発表したこのモッキンバード。

特殊な見た目と裏腹に、ミディアムスケールでハムバッカー搭載という、レスポールと同じ装備なため、割とスタンダードな出音を楽しめます。

また、経験談ですがちょうどボディ下部のくびれのところに太ももがくるため、座ると意外なほど弾きやすいです。

その利点を補っちゃってるところが立った時の弾きにくさです。

とにかく落ちます。立って手を離すと限界までスーッと落ちていきます。

これはXJAPANのHIDEの演奏を見てもそうなので、グレードとか関係なく構造上こうなのでしょう。

また、ボディのお尻部分が斜めになっているため、立てかけておけません。

さらに、物によっては使えなかったり一応置けるけど安定しないギタースタンドがあり、その場合いちいちケースに戻してやったりしなければならないのが若干面倒ですね。

あとこの点は人によりけりでしょうが、この形のギターを持って外に出ると100%に近い確率で「HIDEファン?」と聞かれます。

そして、日本人のギタリストがこの形のギターを買う場合、100%に近い確率でHIDEファンです。

このやりとりを「恥ずかしい」と思うか「会話の糸口」と思うかは人それぞれ。

高校生の俺は恥ずかしかった思い出があります。HIDEの曲やるわけじゃないのにって。

で、使用者ですが。

ジョーペリーやスラッシュなんかも使ってます。やはり音や使用感がレスポールに近いんでしょうね。重ねていうと、アームついてたらスラッシュっぽいですよね。

ですが、ここの答えは「HIDE」が正解です。

上記2名のメインはあくまでレスポールです。

モッキンバードをメインにしたという点と、ここが日本である点を考慮して、胸を張ってHIDEと答えるようにしましょう。

最近は特に、外国の方にも通じますから、HIDEで。日本人として誇りに思いつつ、「モッキンていうかHIDEモデル」くらいの認識でいましょう。

エクスプローラー

満を辞してやってきました、愛用のエクスプローラー!

ここが書きたいがために書き出したと言っても過言ではありません。

奇抜なルックスから、最近の機種のように思われがちですが、実はエクスプローラー のデビューはフライングVと同じく1958年、フューチュラという名前でした。

しかし残念なことにフライングVと同じく、その奇抜な形が全くウケず、売り上げは燦々たるものだったそうです。

さらにVと同じくして生産終了になるのですが、Vが再生産されてもしばらくこちらには脚光が当たらず。

70年代になって、HR/HMの方々がヘイマーなどのコピーモデルを使い出してから、ようやく再生産と相成りました。

特徴としてはまず、見た目のインパクトは絶大です。

それだけなら他の変形ギターとさして変わらないのですが、このギターは違いました。

見た目だけではなく、ボディそのものも大きいのですが、重量はレスポールより軽いです。

また、ジャックがボディエンドに取り付けられているため、その場でアグラかいて弾いてもジャックと床が干渉しません。

サウンドの傾向としましても語弊を恐れずにいえばレスポールとSGのさらに中間といったところ。

なので明るい曲から激しい曲まで、対応の幅はかなり広いです。

またVと比べてボディが大きく、ネックの接合部分が多く取れるため、腰もハリも確保された音が出ます。

変形ギターの極みみたいに思われがちですが、実はかなり快適度の高いギターなのです!

俺のように、他人と被りたくないから変形ギターがいいけど、弾き方まで変形なのはやだな…という人には実はうってつけのギターなのです。

欠点としてはボディの性質上、前述のモッキンバードと同じく直置きができない上にギタースタンドを選ぶ、構えた時の右肘らへんの突き出た部分のために、運搬時にぶつける可能性が高く気を遣う、同じく右肘らへんの突き出た部分が体にフィットするかどうかで弾き心地が全く変わる、といったとこが考えられます。

使用者は、やはりエクスプローラー といえば!

メタリカのジェイムズ・ヘットフィールドですね。

さらにスコーピオンズにいたマティアス・ヤプス、チープトリックのリック・ニールセンなんかも有名です。

まぁリックの場合、変形ギターそのものが好き、みたいなとこありそうですが…

結論としては、エクスプローラー 最高!なのですが。

当然、これから始める人におすすめはしません。

まずは基本機種の3本の中から選ぶといいと思いますよ。

で、この機種のいい所の一つに「人とかぶらない」ところがあるのでw

その他の方にもおすすめはしませんw

最後に

また長い投稿になってしまいました。

その割に触れてないギターなんかもいっぱいあったりしますが。

まぁ折を見てまた書こうと思います。

次回はそろそろ、音楽以外の話も書こうかな、なんて…

3mR channel運営中!

https://www.youtube.com/channel/UC1OOry0ZcQK7svaAujhFBoQ?view_as=subscriber

チャンネル登録お願いします!