8mmフィルム(映画)ってなに?どうやって作るの?

今回は、昭和の大昔(昭和50年代)、動画をどのようにして制作していたかご紹介。紹介するのは通称<8mm:ハチミリ>と呼ばれた方式。大学時代、私が所属していた映画研究会で制作していた頃の、古代神話のようなお話。

8mmフィルムについて

8mmフィルムとは、横幅が8mmの動画撮影用フィルム。フィルムの形状は、動画撮影用の感光剤が塗布されている部分は5mm程度で、残りはフィルムを送るためのガイド穴や、音を入れるための磁性体を塗布する部分となっている。

こんな小さいフィルムで映画を作っていたのかと今更ながら感心するが、映写機で上映すると、今のデジタルビデオカメラと遜色ない、美しい画面が上映できる。フィルムというものが持つ粒子の細かさによるマジックだ。

上はフィルムを現像した後に、写真屋さんから帰ってくるときのパッケージと、フィルムが巻き付けられているリール。撮影時には確かマガジンと言って、フィルム面が外光に触れないような工夫があった気もするが、未撮影のフィルムとカメラ本体が手元に無いため記憶は定かでは無い。

上のフィルムを見て頂くと、一コマずつ画面が分かれているのが分かると思う。フィルム画像の下の方が白く見えるのは、別のカットとつなげるために編集を行った跡。

このコマを連続して映写(背後から光をあて、フィルムを機械的に連続的に送り、レンズを通じて1コマずつ拡大し映写)すると動画になる。

今ではほとんどなくなってしまった名画座に行けば、昔ながらの同じ原理の映写機があるかもしれない。最近のシネコンで上映される映画は全く違う方式で、デジタルシネマという方式となっている。

デジタルシネマは、簡単に言えばPC用のプロジェクターのような仕組みで、フィルムではなくデジタルデータを投影している。現在は、撮影=デジタルも一般的になった。

フィルム映画の映写の仕組みに詳しくない方は、「ニューシネマパラダイス」という作品を見ると理解できるかもしれない。

参照:MIRAMAX社のオフィシャルサイトへのリンク

https://www.miramax.com/movie/cinema-paradiso/

フィルムの種類

商業映画では8mm幅のフィルムではなく、現在も使われている(と思うが消滅?)35mm幅のカメラ用フィルムによる上映が一般的だった。

16mm幅というフィルムもあり、こちらは教育映画や、商業映画を<何とか会館>で上映するような場合に使われていた。16mm映画の上映には映写技師の資格が必要だったが、8mm映画は資格不要。

商業映画では35mmだけではなく、65mm、70mmのフィルムもあり、「ポセイドンアドベンチャー」の様なスペクタクル作品をワイド画面で上映するのに使われていた。

ワイド大画面で映写するために、三台のカメラで撮影し、映写時に一つのスクリーンで合成するという<荒業>もあった。シネラマと呼ばれる方法で、確か長続きしなかった。私がこの方式で上映されたのを覚えているのは「ウェストワールド」という作品のみである。

8mm映画を撮るというのは、アナログフィルムを扱うという事との闘い。当時はこれしかやりようがなかったから仕方が無いのだが、今となっては、良くあんなもので撮っていたと思う。とにかく大変手がかかる厄介な方式だった。

撮影から現像、編集まで

撮影機材はいくつか種類があった。当時は動画撮影というと8mmしか無かった(ビデオも登場していたが高価だったし多くの観衆に見せるのには向いていない、かつ映研の映は映画のはず)。家庭用のコンパクトなものから、中級者用、セミプロ仕様のものまで色々あった。

私が使っていたのはZ700というセミプロ一歩前の機種で、この上に逆転撮影が出来る最上位機種があった。Z700は友達にあげてしまったので、手元に残っているのはこのポケットガイドのみである。

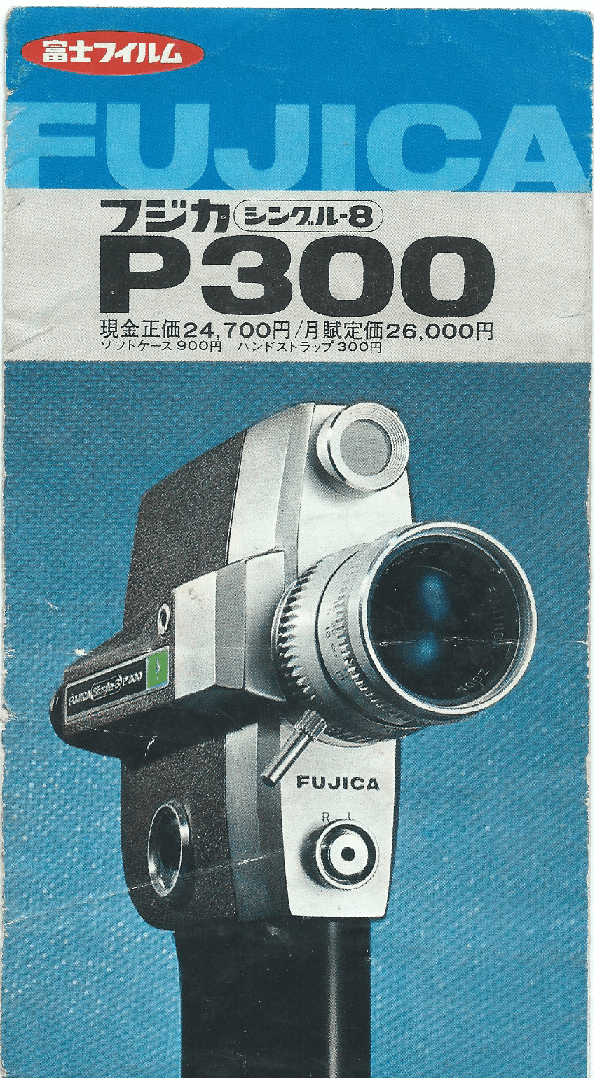

当時の他機種(入門機)のカタログが残っていたので掲載する。金額的には現在販売されているデジカメと近いが、当時の給与体系から考えると高額。バイトの時給は確か600円くらいだった。現在価値に換算すると2倍以上になるのではないだろうか?

ベビーブーム、日本万博、海外旅行ブームがあり、家族や出来事の記録を動画で残す人が増えていた。しかし、8mmカメラを買う人、買える人は限られていたと思う。何しろお金がかかる。私はバイト代をつぎ込んだ。

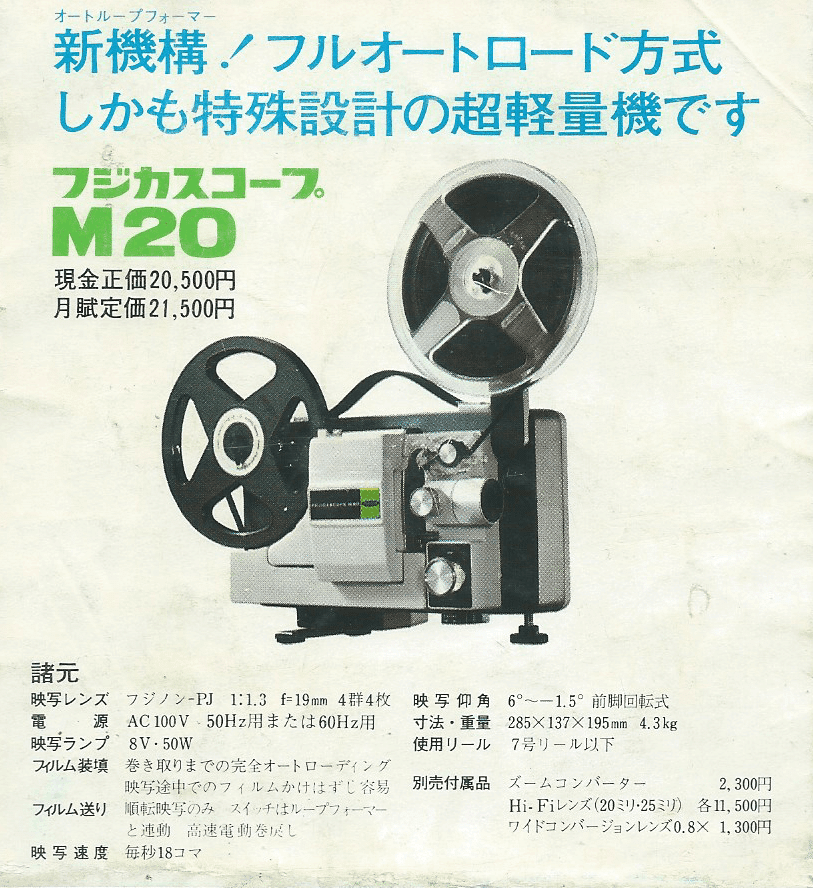

機材はカメラのほかに映写機が必要で、フィルム代と現像代が必要。フィルム編集もするので手間もかかる。撮影してから現像に出し、中身を確認できるまで一週間位はかかったのではないだろうか。

撮影は一発勝負、編集に失敗したら終わり

ホームムービーであれば撮りっぱなしでも良いのだが、作品化では当然、シナリオを作り、カット割りをし、ロケを含めた撮影をし、フィルムを現像に出してから編集作業を行う事になる。

と書くと簡単なのだが、アナログフィルムの撮影は一発撮りである。撮影時に、できあがりがどうなっているか全く読めない。デジカメやスマホなら、撮影した直後に仕上がりが分かるが、フィルムカメラは現像に出さないと結果が見えない。

このため、仕上がりを意識した入念な撮影のセッティングが必要で、たくさん撮っておくなどという無茶は出来ない。フィルムは高価であるし、同じカットを再度撮影するのは困難。人が登場するとなれば尚更だ。

この考えは当時のプロ映像の世界でもきっと同じだったろうし、いかにして事前に詰めておくかが重要となる。予定した結果が出来る前提で撮影を進めないと痛い目に遭う。現像があがってくるのを待つ期間が不安だった。

仕上がったフィルムはカットの羅列であり、無駄なコマや失敗もあるので編集する。編集というと、これも簡単に聞こえるが、編集も大変なのだ。というのは、商業映画と違ってフィルムはポジで帰ってくる。

ポジフィルムの限界

商業映画は、撮影をネガフィルムで行い、現像後はポジフィルムに焼き直してから編集する。つまり、編集時点で多くのやり直しが出来る。ところが、8mmフィルムはポジだから、一回コマを切ってしまう(つながったフィルムを本当に、物理的に切りはなす)ので、切ってしまったらおしまい。

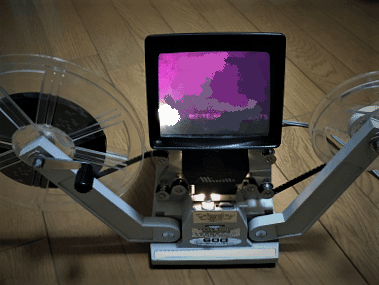

スプライサーという道具で切ったり貼ったりするのだが、どのコマで切るのかを決めるのにViewerという、手でリールを回しながら絵を確認できる道具を使って確認していく。

プロ映像の世界では手回しではなく、モーターでフィルムを送る「ムヴィオラ」という装置があるのだが、アマチュア映像では手回しで行う。

回し方もこつがあり、映写機で実際に映写するのと同じスピード感で回さないと、映写機にかけた時と違う結果になってしまう。そこで、何度も何度も悪戦苦闘しながら画面を見続ける事になる。上映日程が決まっているので、後半戦は徹夜である。

切ってしまったらおしまい、元に戻すことはできない。切ってしまったコマが一コマとか二コマだと、短かすぎて再利用もできない。

一回目の上映が気に入らず、二回目の上映にあわせ、あるカットを再編集した事があるのだが、その時に切った一コマがうまくなくて、未だに切った事を後悔している。戻すことは永遠に不可能なのである。

音入れ・アフレコ

当時の8mm映画には音を入れることができた。撮影時の音入れはしたことがなく、そういう事ができたのかは覚えていない。確か、撮影後、編集後のリールを再度現像店に持って行き、フィルムに磁性体を塗布してもらったような気もするし、最初から磁性体の塗布されたフィルムを使ったのか覚えていない。

音入れは、サウンド機能がついている映写機で行った記憶だ。映写しながら、マイク入力もしくはAUX入力などにより音をかぶせていった気がする。このプロセスも忘れてしまった。

とにかく音をつけ音楽を入れ、いっぱしの映像作家になった気分になった事は間違いない。ここまで来ると、もう後戻りはできず、何か不満があったとしても、作品としては完成とするしかない。

私の黒歴史、映研上映会

大学の秋の文化祭に合わせ上映会が行われる。各チームが思い思いの作品を持ち寄るのだが、自分の作品に対し、他の部員がどう反応するかを見るのが楽しみであり怖かった。

結局、感想らしき感想が聞けないで終わるというか、20代前半の文化部特有の空気感で、誰もが自分が一番すごいと思っているため、自己満足のオンパレードで終わってしまう。

あの当時の、大学内の教室で上映した時の雰囲気の暗さは今でもはっきり覚えており、映像制作は楽しくないと感じた場であった。結果、私はトラウマを抱いたまま映研を卒業、その場に二度と戻る事はなかった。

※下記は、各大学映研が8mm映画作品を出品していた当時のイベント。