袋文字対応の振動型とお題について

この記事はアンビグラムAdvent Calendar 2023用に作成した記事です。

自己紹介

初めまして。peanutsと申します。

高一です。アンビグラムは小6くらいに知って、そっから親のtwitterを使って投稿したりして、中学入って使い始めたのが今のtwitter(X)アカウントです。歴は多少長いのかもしれないですが、アンビグラムの知識は全然ないです笑。ほぼ180°回転型しか作ってないので、、

え〜、今年は高校受験から始まり、忙しいを装ってあんまり作れてなかったのですが、たまにアナログで作ってたりはしていました。さらに今年の春、自分のパソコンを買ったりもしました。ただ、パソコンでの清書がめんどくさいというのと、他にしたいことが増えてっしまったという理由から、結果ほぼ月一ペースになっていました。

まあ、私事はこのくらいにしといて、本題に入ります。

①袋文字対応の振動型

袋文字対応のアンビは何度か見たことがありますが、今年の夏くらいに思いついたものです。

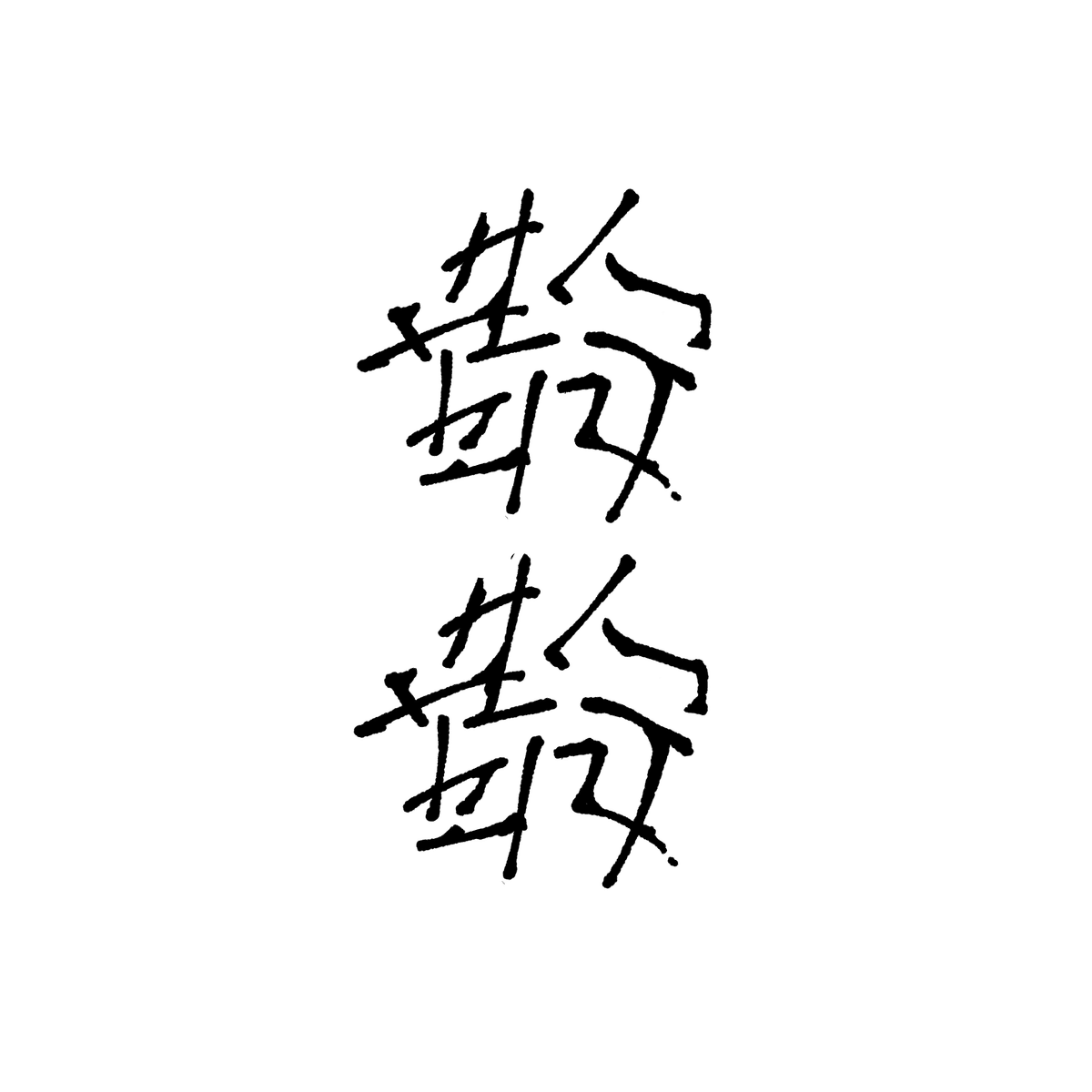

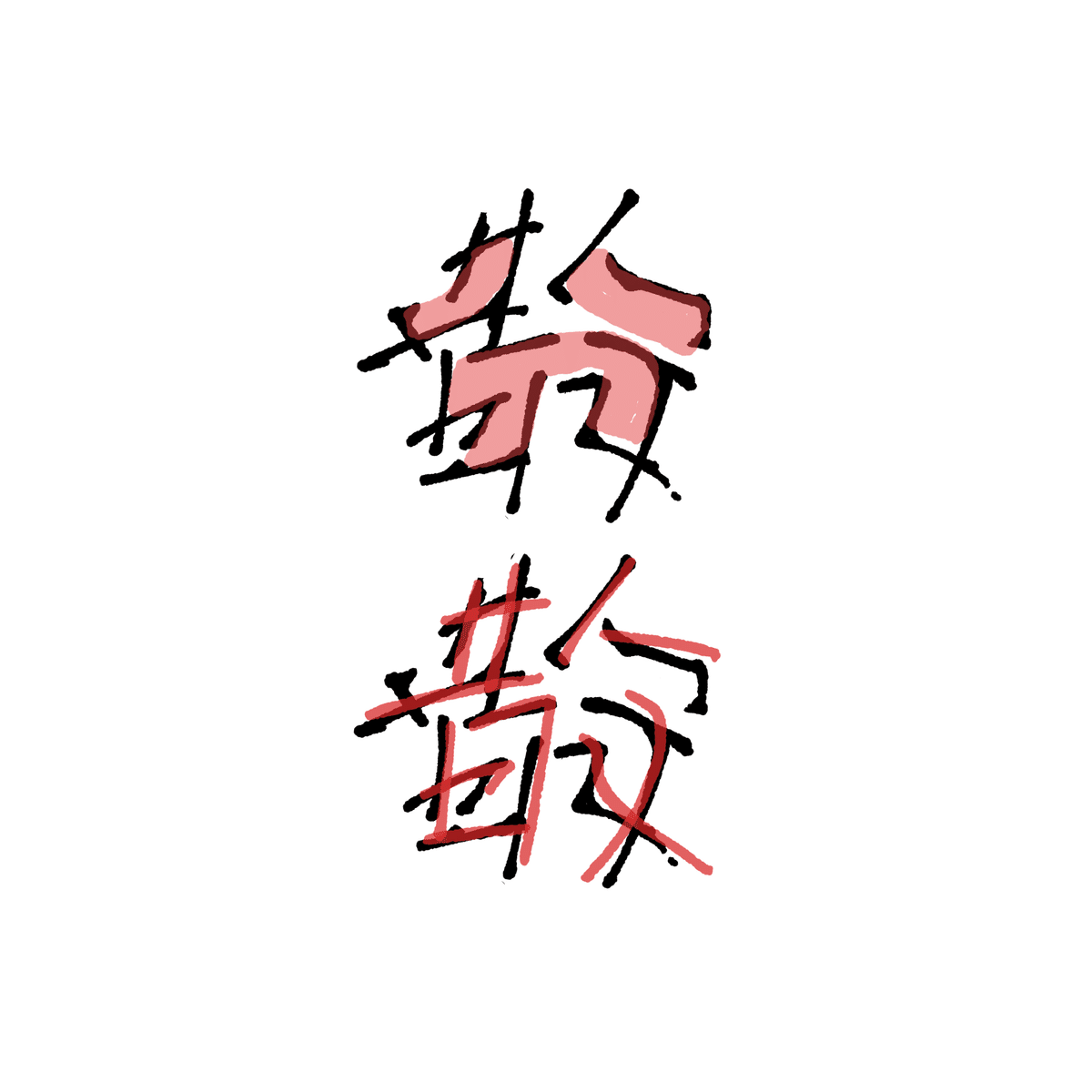

まず下の画像をご覧ください。

「分散」です。

上の画像のように、「分」は面(袋文字)、「散」は線として読むといった視点の転換で成り立ちます。振動型アンビグラムは、なんの動作も加えずにそのままの向きで異なる読みができるものなので、これも振動型です。

これが使えるようになると何がいいって、密度差があってもアンビ化が可能になるわけです。

初めての交換型、アンビグラマビリティが低いというのもあって上のは読みづらいかもですが、この技法は回転型にも、交換型にも、応用できます(異なる熟語同士で対応する際に用いると、文字の書体で見分けられるためかなりいい)。

②お題の見つけ方

次はお題について話していこうと思います。

最近は、アンビグラムが広まってきて作り方のサイトなどが増えてきていますが、結局大事なのってお題なんですよね。よく言われているのは「同じくらいの密度」というものですが、見つけるのに多少時間はかかります。なので今回は、自分はお題をどのように見つけているのかを話したいと思います。

実際のところ、自分の場合、最近はアンビグラム用の単語を調べたりといったことはあまりしていません。高校の授業で出てきた単語を見て、「これ作れそうだな」とか、好きなアーティストの曲名などから、「これ作りたい」と思いつき、制作に至ります。つまり、自分が作りたいと思った単語で作っています。たぶんその方が楽しいし、何より、お題探しは面倒くさい…!(最近便利なサイトも増えているようですが)

「この単語でアンビを作りたい」ってなったとき、アンビグラマビリティが全然ないからとすぐに諦めてしまった人はいませんか?実際には文字をよく観察すると意外に作りやすかったりします。

今年作った「都落ち」を例に挙げると、回転型でやるとして1文字ずつの「都」と「ち」の対応は無理難題過ぎるので、都の左上(回転した後の右下)に「ち」の対応を考えます。次に、草冠は自然アンビなので、そこに回転軸を置いて作ろうという発想になります。文字をよく観察すると「都」の「阝」の部分と「落」のさんずい部分が対応できそうなのが見えてきます。後は残りの「都」の左下部分と「落」の「各」の部分を頑張って対応すればいけそうです。

人にもよりますが、このように、単語を選んでからある程度どう対応させるか考えてから作り始めるとやりやすいかと思います。また、ビリティが低い場合は、文字を構成する篇やつくりなどを分解して考えるとやりやすいかもしれません。ただ、その場合全体像を掴みづらくなるため、バランスは崩れやすくなります。そのため、下のレイヤーに元となる文字を薄く配置した上で揃えていくと言った工夫が必要な場合があります。

まとめ

今回は、袋文字対応の振動型について話していきました。この用法を使えばお題に密度差がある場合、それを有効活用して作れます。もちろん、振動型なので他の型にも応用できるため制作の幅が広がると思います。

高一の拙い記事でしたが、最後まで閲覧していただきありがとうございました!