カンボジアでボルダリング『1月後半の活動報告』

1月23日

夕方、チコファミリーボルダーに新たに課題をセットしました。課題とはボルダリングルートのことを指します。意味合いとしては「宿題」に近いかもしれません。課題のセットには、セットするクライマー(セッター)の経験が反映されます。もしシェムリアプ市内にいくつものクライミングジムがあれば、経験を増やすために他のジムに行くこともできますが、その環境はありません。そして彼らの目的を果たすためにも、いろいろなタイプのルートが必要なのです。

彼らには2つの目的があります。1つはクライミング大会に出てオリンピック選手になりたい。もう1つは純粋にクライミングを楽しみたい。

今あるルートはホールドは持ちやすく距離が遠くアクロバティックなものが多い。結果的に身長の低い子供達が成果を感じにくい設計になっています。この日セットしたのは、私自身の好みもありますが自然の岩を模したルート。各ホールドの距離は遠くないですが、持ちにくい設計にしました。難易度は難しめです。

1月24日

この日もチコファミリーボルダーに新たに課題をセットします。今回は少し優しめのルートをセットしました。夕方になって外国人のお客さんが来て、カンボジアの子供達と一緒に楽しそうに登っていました。

1月25日

第2回目の講義です。年齢の小さな子供達用にスライドショーを準備してきましたが、みんな新しくセットしたルートを登りたいようで不参加。なのでスライドショーは中止にして、年長者向けに『持続可能なクライミング文化をどう作るか?』といった少し難しめのテーマについて講義を進めました。

先週行ったスライドショーのクライミングの相関図からおさらいです。クライミングの教育的価値は、計画と実行のPDCAサイクルを短時間のうちに回し、それによって問題解決能力を向上させられることです。そして更に5W1Hを組み合わせることで細部まで網羅できるフレームワークに仕上がります。

カンボジアには経験豊富なルートセッターがいないので、成長を促すようなトレーニング効果の高いルートに巡り合えるチャンスも少なく、我々が岩場の開拓をしても金銭的な余裕や、国境付近の地政学的な理由から頻繁に行けません。こういったハンディキャップのある環境の中でどうやって成長していくか?

シェムリアプにはボルダリングウォールがあり、自分達でホールドを作ることもできます。壁もある、ホールドも作れる、となると、あとはそれらをどう活かすかだけが課題です。それには自然界のエコシステムのように自動的に成長するようなモデルのフレームワークが役立つかもしれないと考えました。

次に、そもそもクライミング文化の定着とは一体どのような状態を指すのか?というテーマに移ります。文化の定着とは、その国の人たちだけで基本的なエコシステムが機能している状態だと私は考えます。

自然界を思い浮かべると、全ての存在に価値があります。そしてそれらの存在同士は、草や小鳥達から大型哺乳類まで関わっている。どの生命も他の種の役に立ちながら巨大な循環システムを作っているのです。こういった自然界の循環モデルをベースにカンボジアのクライミング文化の定着を目指します。

PDCA

まずは3つの柱として、クライミングエリアの開拓、倫理観(チッピングは岩を削る行為)、O&M(維持管理)を挙げます。それらを軸にPDCAサイクルを見ていきます。

PLAN

クライミングには岩場が必要です。そしてその岩場を利用するためには開拓があり、開拓の際には自然のダメージを最小限にしたい。とはいえ、倫理観を重視しすぎてあまりにも危険なスタイルのクライミングエリアを作ってしまっては人的資産の損失の方が大きくなってしまうので、リスクと倫理のバランスが必要になってきます。この部分はクメール人のセンスが大事です。ここをどのようにマネジメントするかで、カンボジアのクライミングスタイルが決まるのです。

それからトポ(ルートガイド図)を作ることも重要です。トポは書籍としてもオンラインでも良いですが、クライミングの記録1つ1つがその国のクライミング史の1ページになります。私もたくさんのルートをカンボジアで開拓しましたが、これからは彼ら自身が開拓をして、記録をつけ、クライミングの歴史に厚みを作っていくのです。

DO

岩場の清掃などを行い、環境保全をします。自然環境の保護意識無くして岩場の保全はできません。そして、それらの活動がクライマーや周辺地域、またカンボジア社会全体、アジア諸国にとってどのような影響を持つのかも常にフィードバックする必要があります。

地元との友好関係を作ることは重要ですが、もし関係が悪化した場合は根本的な解決方法を探ることも大切です。この部分はクメール人のキャラクターを考えると日本よりもリスクは低いかもしれません。

そしてクライマーの安全を守るため、トレイルの整備、ボルトの緩みや経年劣化の確認、脆い岩の処理、などO&Mを回していきます。

CHECK

ファーストエイド、リスク管理、安全にクライミングを行うための教育をします。加えて、保全活動の有効性をチェックすることも重要です。ここは相対的な視点が必要で、難しい部分です。

例えば、クライマーの保全や利便性だけを考えた時、岩場のすぐそばに駐車場があれば便利ですし、ボルトもたくさん設置した方が安全です。しかしそれによってアクセスが容易になり、知識や経験の浅い、場合によってはクライマーでもない人々が多く訪れてしまい、多くの事故に繋がる可能性もあるわけです。その逆に倫理観のフォーカスに偏りすぎたために、今度は文化自体の可能性を狭めてしまうことも考えられます。

そういった偏ったケースを作らないためにも、日頃からフィードバックをしながら知識を深めていく必要があります。そして、より多くの視点を得るためにチームが必要になります。

ACT

ここまで来て、ようやくアウトドアクライミングを楽しめる環境が整います。それから次の世代への教育も大切です。

現在のカンボジア、アウトドアクライミングシーンの状況

オリンピック競技の影響でカンボジアではインドアクライミングの認知が高まりましたが、自然のクライミングの認知はまだまだです。今回私がカンボジアに来た理由は、安全の意識と技術を高め、アウトドアクライミングへのきっかけを作ることです。インドアクライミングへのインセンティブが高まっている今こそ、この活動のタイミングとしては最適だと考えています。

1月26日

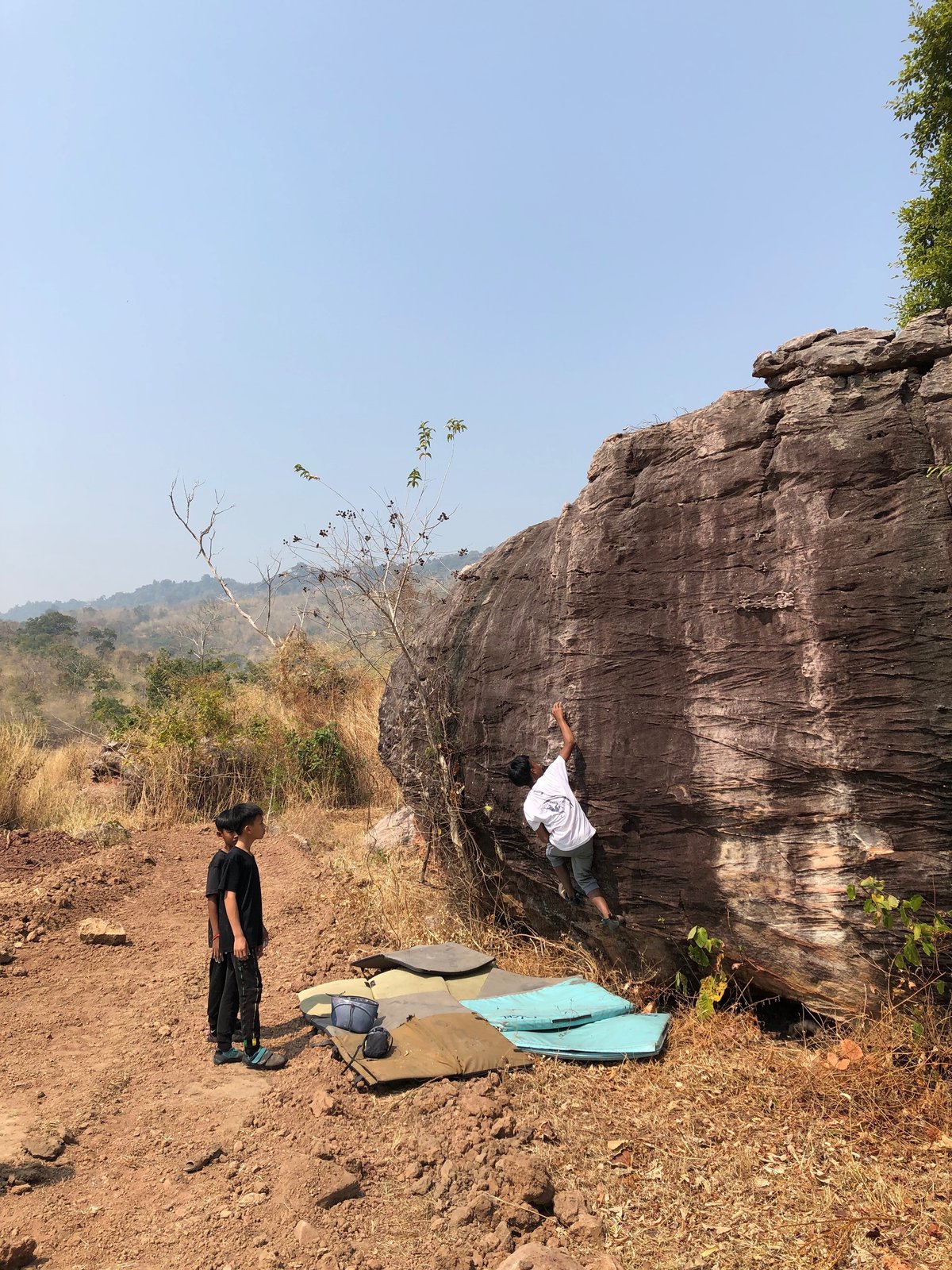

午前7時にシェムリアップを出発して、1週間前にジェームスの案内で下見したスバイルーの村にあるボルダリングエリアを目指します。今回は20名の参加。大型バスを130ドルでレンタルしました。自然の岩場には、ほぼ行ったことがないという彼らは、目を輝かせて移り変わる景色を車窓から眺めていました。支援者の皆さまのおかげで達成できたイベントです。ありがとうございます!

1時間弱で岩場に到着。エリアの管理者である農夫に10ドルを渡します。このお金がエリアの管理、それから友好関係の維持に繋がります。

それから年長者が指揮をとり、岩場の危険性の説明、準備運動をして、簡単な課題からボルダリング体験が始まります。これまで2回にわたって行った講義をしっかり活かしています。この時、最初に登り始めたルートで1人の生徒が登っている最中に岩が壊れました。その時に、何故そのようなことが起きたのか地質学的に解説すると、すぐに理解して全員でボルダリングに最適な岩を探し出します。実に頼もしいチームです。

午前中は、全員一緒に移動しながら岩を探し、自分達で課題を設定してボルダリングを楽しんでいきます。

昼食をとって午後は、少し登って質問コーナー。「高いところが怖いんだけど、どうすれば良いの?」「指の力をつけるためにはどうすれば良いの?」などの質問が出ました。これらの解決には具体的なトレーニングが必要ですので、この日は簡単な答えにとどめ、後日クライミングジムでトレーニングの紹介をするつもりです。

1月支出

ビザ、60ドル

アパート、175ドル

レンタルバイク代、10ドル

食費10ドル×23日、230ドル

アウトドアクライミング、200ドル

リターン代、60ドル

支出735ドル(117600円)

残高92400円

いいなと思ったら応援しよう!