URAGAN-2が発表されたぞ。

世界には『ガラパゴス化の尾を引く日本』では知られていない、良いエアライフルがある。

その一つがこのウラガン(URAGAN)。

ウラガンというのはモデル名で、メーカーはAirgun Technology(以下AGN)というチェコのメーカーだ。

※余談も余談だが、URAGANという言葉はロシア語で『ハリケーン』を意味するようだ。スペルは銃の『GUN』ではなく『GAN』なので注意しよう!(何に)

日本ではf-rangeさんが最近取り扱いを始めた。

AGN社の製品には他にも魅力的なモデルがあるが今回は割愛。

先日、世界で人気のウラガン1に早くもニューモデルが発表されたのだ。

つまりそれがウラガン2である

(↑進次郎構文みたいになった)

とは言っても、ネットに散らばる情報をかき集めるかぎり、基本構造に大きな変更はないようだ。

前作からの変更は

・20MOA傾斜レール採用

・より大型のシュラウドを装着

・ロングバレルを用意

ざっくり言ってこの3つでマイナーチェンジに留まっていると言えよう。

細かく言及すると、

・シュラウドの大型化に伴い、エアタンク位置が僅かに下方に

・上記に伴い機関部の作り直し、セーフティの改良、コッキングレバー構造の改良

・ラミネートストックを用意?

程度だ。

メインの変更点は明らかにエアスラグ弾を考慮した変更だが、AGN社にはすでにバルカン3という、発売したばかりのエアスラグ向けのライフルがあり、この棲み分けを考慮しての微変更だと感じた。

そもそもウラガンは何が特徴なのか?

AGN社のエアライフルはどれも独創的なアイデアが詰まっている。

ただし、メーカーのWEBページには情報がほとんどなく、にも関わらずお金の掛かった商品動画を作っていたり、少し心配になる(笑)

それはさておき、海外の情報を読み漁り、私が推察した限りのウラガンの特徴は下記になる。

①バレルハイトが低い

エアライフルは機関部に精密部品が組み込まれている。レギュレーター、プリナム、ハンマーシステムなどを詰め込むと長方形もしくは円筒状の構造体になる。さらに一般的にはバレルの下にエアタンクがつくので、トリガーとバレルの間に高さが生まれる。

しかしウラガンはこれを工夫して、極限まで高さを抑えている。

具体的に言うと、一般的なPCPライフルにある

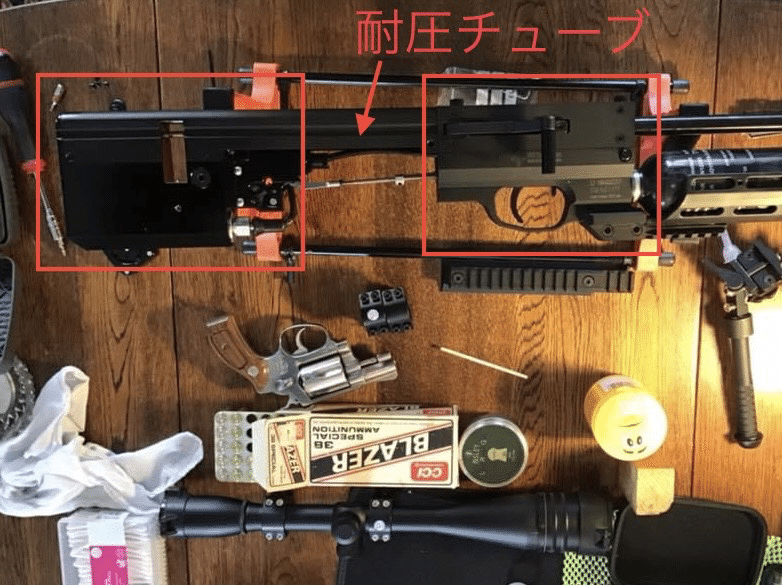

エアタンク→レギュレーター→プリナム→ファイアシステムというひと繋ぎの構造を、エアタンク⇔レギュレーター以降の構造を分割してしまい、耐圧ホースでバイパスさせているのだ。

そうすればトリガーの上には耐圧ホースとトリガーニードル、そしてコッキングニードルがあるだけとなり、ギリギリまで肉を削ることができる。

加えてエアタンクも特別に細いものを用意する力の入れようだ。

※エアタンクは汎用規格品であり、これを独自規格にするには相当なコストがかかる、かと言ってアルミチューブでは耐圧性能が低いので使えない。

重心の低さは狩猟においても有利に働きそうだ。

②逆転式ハンマーシステム

これは私が勝手に命名したもの。これも人間が銃を撃つ、というのは点において理にかなっている仕組みだ。

そもそもエアライフルには大きく2つの反動がある。

1つはバネで圧縮したハンマーがエアニードルを叩く振動。これは一般的には前方に向かってハンマーが叩かれて発生する。

2つめは上記エアの開放によって発生する反動。これは装薬銃のように後方に向かって発生する。

特に前者の振動は馬鹿にできないもので、スプリングエアライフルでスコープが壊れる、というのはこの振動が原因だと言われている(今までのスコープは前方に発生する振動対策が弱い)

この2つの反動は射撃ごとに僅かな時間差をおいて発生し、集弾を狂わせる。

これは射手の技術次第で抑えることができる問題ではあろうが、無いに越したことはない。

そして、この問題に対処したのがウラガンだ。

ウラガンのハンマーシステムは他のエアライフルと違い、前後逆に配置されている。そのため射撃時の反動は後方のみに発生し、安定した反動を得られるだろう。

と言ってもこの発想自体は特別新しいわけではなく、エドガンのレシーや、銃床側にエアタンクを装着した銃には採用されている可能性が高い(細かくは調べていない)

ただ、ブルパップ構造でこれを採用するのは非常に面白い。

構造は上手く考えられているが、おかげでパーツリストで分解図を確認しても、理解するのに大分時間がかかった。その複雑さがデメリットになる可能性はあるだろう。さらに、前方にハンマースプリングの台座がくるので、最近のエアライフルに多いハンマースプリング調整ノブを外部に設置しにくくなる。

他にも音量、サイドレバー、など『他の銃にも備わっている』長所はあるだろうが、ウラガンならではの特徴はこの2つが大きいだろう。

そしてこの2つが、誰にでもわかる目を引く特徴ではないからこそ、AGN社に真摯な姿勢を感じた。

いつも通り長々と書いてしまったが、結論としては、

ウラガンは誰もが同じように精度を出せることを考えた素晴らしいエアライフルである

とまあ、ウラガン2はエアスラグ用のマイナーチェンジなので、ペレットガンだったら今でもウラガン1がコンパクトでおススメ。

あ、私は買いませんよ(笑)

2が出たらちょっと心が揺らぎそうだけど…

ではでは。