[狭野神社 立磐神社 宮崎神宮 神武天皇+赤間神宮 平家一門之墓 耳なし芳一+長崎平和公園] 光と闇に分離された魂の融合を求めて

狭野神社(さのじんじゃ) - 宮崎県西諸県郡高原町

天照大神の意向により天孫降臨された邇邇芸命(ににぎのみこと)を曾祖父にもつ神武天皇は、ご生誕の地が狭野神社 末社の皇子原神社であったことより、その土地の名称に由来して狭野尊(さののみこと)と幼名される。

初代天皇として即位されるまでの足取りを神武東征として、日向の狭野から安芸(広島)、吉備(岡山)、難波・河内(大阪)、紀伊(和歌山)を経て大和国 橿原宮を創建される。

神武天皇が日向より船出をされた美々津地区には、海上の守護神である底筒男命、中筒男命、表筒男命の住吉三柱を奉斎する立磐神社(たていわじんじゃ)が創建されており、常に航海の安全を祈願している。

**

日本を統一するという大きな野望を胸に抱き、猪突猛進に進んでいこうとする神武天皇の勇敢さとは裏腹に、なんとも言えない孤独感を感じるのがこの美々津船場です。

航海の神である住吉三神を守護神に進みだした道のりは決して容易なものではなく、大和の豪族 長髄彦との戦いに敗戦、兄を失うといった喪失感を味わい、また、熊野では土着の支配者であるニシキトベに足を止められる等、一足飛びの結果を得るものではありませんでした。こういった状況下、神武天皇は自分の行動とその結果の一つひとつを紐解きながら、天神や地祇からのご加護や支援を蔑ろにしていたことに気が付きます。それは、日が昇る東から西を目指すことで太陽神を味方につけることや、神武に先立ち、天照大神から十種神宝を授かり天磐船に乗って河内国の地へ降臨していた饒速日命の協力を得ることで東征という大きな目的を成し遂げることでした。

長らくの間、この美々津で感じる孤独感は神武の望郷の念だろうと思っていましたが、今回の旅を通して寧ろ、「人からの援助を受け入れること、仲間と助け合うこと、そして人に導かれていく人になること。そして自然界にある神々と融合していくことで更に大きなものを成し遂げてこい」といった、私と私以外という分離した考えではなく、私も今を生きている一人としてその空間に融和・融合していくことが大切と、神武に諭されているようでした。

宮崎神宮(みやざきじんぐう) - 宮崎県宮崎市

神武天皇を主祭神に、相殿の左に父 鵜葦草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)と右に母 玉依姫命(たまよりひめのみこと)が祀られている。昔より、神武天皇御廟(じんむてんのうごびょう)や神武天皇宮(じんむてんのうぐう)、神武天皇社(じんむてんのうしゃ)と称されてきた宮崎神宮を地元の人々は「神武さま」と親しみを込めて呼称する。

**

詣でた日はとても足元の悪い大雨でしたが、その目前を大勢の人々が練り歩いているため、「黒澤監督の夢みたい・・・」を思いながらその行列についていくと、その遠くには紋付羽織袴と白無垢の一対の姿が見えました。

神様と私が共鳴する瞬間というコラムでは、「祝詞や婚礼、神社の行事に出くわす際には、神様が祝福を送ってくれています」と綴りましたが、更に雨水(あまみず)が加わると、それは天水(あまみず)として、神様が感極まってうれし泣きをしている喜びの涙としても捉えることができ、また日本古来より禊祓いをする際には必ず水を用いてきたため、これから起こるかもしれない災いや穢れを神様が祓い、浄め給っていますよと、いう浄めの水でもあります。

婚礼という祝福と、大雨という大いなる天水による禊祓いを同時に授けられたという思いに、神様が常に私たちと一緒にいてくださること、また見守っていてくださることをとても感じる思い出の日となりました。

赤間神宮(あかまじんぐう) - 山口県下関市

平家一門滅亡の地 壇ノ浦古戦場に佇む赤間神宮はわずか8歳という幼さで入水された安徳天皇を祀る阿彌陀寺陵(あみだじのみささぎ)があることで有名な神社であり、もともとは阿弥陀寺というお寺が神仏分離令後に神社となった謂れがある。

源平最後の戦いの場となった壇ノ浦を望む竜宮造の楼門

境内には壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門のお墓を傍らに、小泉八雲の怪談で知られる耳なし芳一も祀られており、その姿には耳をもぎ取られた苦しみや悲しみを一ミリも感じさせず、むしろ琵琶の音色に合わせて平家物語を弾き語る温厚篤実な芳一の表情が印象的である。

おまけ

平和公園 - 長崎県長崎市

1945年8月9日 午前11時2分、広島への原爆投下から3日後、長崎に2発目の原子爆弾が投下されたが、この原爆は広島に投下されたよりも強力な原子爆弾だったと言われている。

原爆が落下された中心地には平和公園があり、二度と戦争が起こらない・起こさないと宣言をするように平和祈念像が建っており、その表情は穏やかさの中に、強く固い決意を感じる。天を指した右手の人先指は「原爆の脅威」を、水平にまっすぐと伸びる左手は「平和」を、そして閉じられた瞼は「原爆により命を失った人々の冥福を祈る」という想いが表現されている。

原爆の爆風に耐えた証として、山王神社の二の鳥居の片足が残る山王神社 二の鳥居

**

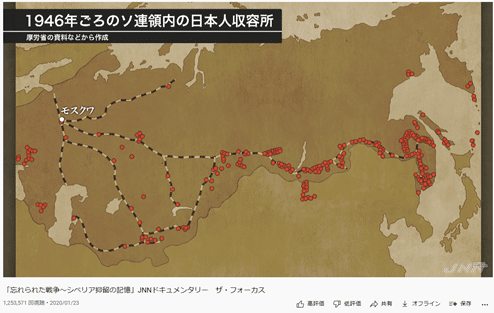

私の父は太平洋戦争の後始末として数年間、旧ソビエト連邦 ウクライナへ戦争捕虜として連れられていった一人です。父親のお尻にはしこりの様な斜めにはいった傷があり、のちに、この傷が戦争で負った銃創ということを知りました。今のウクライナの状態を目の当たりにしながら、戦争がもたらす恐怖感、悲壮感、そして終わりのない失望感を、父がどのように受け止めてきたかを考えます。

「零下40度を超える寒さの中でオレは生きてきた」という言葉が口癖だった父は、寒さと飢え、重労働、そして仲間の死について話すことがありました。当時の私は幼かったためか、話を聞いても実感がなく、ようやくシベリア抑留について理解できるようになったのは、父のお葬式に参列いただいた戦友の一人の方からいただいた1冊の本とビデオでした。

(抜粋元 YouTube JNNドキュメンタリー ザ・フォーカス動画)

お酒が入るとシベリア抑留の話をしていた父、時折、思い出したかのように片言のロシア語で「ハラショー(хорошо:素晴らしい)」や「カルトーシカ(картошка:ジャガイモ)」、そしてドイツ語の「カートーフェル(Kartoffel:ジャガイモ)」と外国の言葉を教えてくれた父、そして戦中の経験が夢の中に黄泉がえり、突然に大声をあげる父、多くの戦争体験者がこの世を去っていく中、アジア太平洋戦争の惨禍を被った家族の一人として、戦火を経験した父や父の戦友の思いをどのように継承していけるか、そして仮に父が生きていたら、今のロシアのウクライナ侵攻についてどう話すかを考えていると、「早く祖国に帰りたい」という言葉が心に響きました。

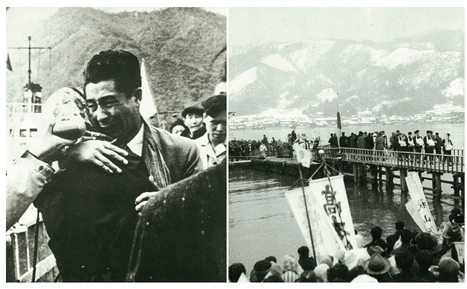

海外にいた約660万人の日本人の引き揚げは、昭和20年(1945年)9月、米軍管区から開始。ソ連軍管区からの引き揚げは、昭和21年12月から始まるが、容易には進展せず、昭和25年以降は舞鶴港が国内唯一の引揚港となり、昭和33年の終了までに、延べ346隻の引揚船と約66万人の引揚者を受け入れた。

京都府舞鶴港を訪れて早20年。

親父の言葉と記憶を辿りながら、今年、あの岸壁を再び訪れてみようと思います。

私たちは高次である宇宙へつながればつながるほど、よりパワフルな引き寄せの法則を体現することができ、ひいては物事を動かすために必要なエネルギーを養います。そのエネルギーをつかみ取るためにも、中今(なかいま)を生きることです。中今とは過去を振り返らず、未来へ望みを託すこともなく、今に向き合い、今を全力で生きることです。高次へつながることは容易いことではありませんが、成し遂げた先には必ず、浄土があります。常に中心は私であり、あなたです。

今を大切にお過ごしください。