自分のエフェクターが好きだという話

※本noteは自分の経験・価値観に基づいて書いたというだけの記事です。

ただ単に愛を語るだけのものなので批判等については一切受け付けておりません。

1. はじめに

高校1年生の頃から楽器に触れ始めて年齢一回り分が経過しているが、音楽に対する熱は未だ冷め止まないものだ。

中でも、大学時代から更に好きになったものの一つにエフェクターがある。

自分はベースギターをメインに触っているが、周りの意見として「別にエフェクターって必須じゃなくない?」という声を耳にすることもしばしばある。

(あくまでベースに限った話です)

はい、そうです。

全くもってその通りです。

ぐうの音も出ません。

正直な話、原音を補正する系のエフェクト等は別になくても成立することがほとんどだ。

歪み系であったりフィルター系のエフェクトとなると話は変わるが、現代エフェクターの世界においてマルチエフェクターの進歩は目覚ましいし、何ならZoomのマルチストンプ一台あれば基本的に音作りには困らないと思う。

これはどの楽器においても共通であると考えているのだが、演奏技術がある程度あってこそエフェクトだの音像だのをブラッシュアップしていくという話になるのが大前提として存在する。

これは自分も概ね同意するし、まあそりゃ上手いに越したことはない。演奏技術が上手いのは正義。

そんな逆境の中でも、自分はエフェクターの世界に魅了されてしまった。そこで本記事では

なぜエフェクターが好きなのか

使用エフェクター(ベース向け)

使用エフェクター(ギター向け)

使用エフェクター(兼用・その他)

という形で記していこうと思う。

突発的に書きたくなったんや、許してくれ。

2. なぜエフェクターが好きなのか?

そういえばなんでエフェクター好きなんだろう?と考え始めたのは大学卒業間際くらいからだったような気がする。

というのも、DAW上で楽曲制作をするようになった頃に初めて音作りというものをちゃんと意識できる様になった。ちょうど大学4年生の時期だったかなと思うのだが、それまでの自分は音作りや音像への理解が本当になかった。のでバンド演奏でも適当に音作りを行っていた(一緒にバンド演奏してくれた人達本当にごめん)。

制作から気付きを得て、エフェクトっておもしれえや!からのエフェクターっておもしれえや!という流れになったと思う。曖昧だけど。

芽生えがその時期だったというのは確かで、以前に自分が参加・活動していたバンドでも音作りに一番拘りを持っているのは、いつの間にか自分になっていたような気がする。

前述から整理するに、恐らく最初はエフェクターではなくエフェクトが好きだったのだろう。

さて、前置きが長くなったが、自分がエフェクターを愛している理由は主に

良い音も面白い音も出せるから

技巧至上主義が嫌いだったから

ガジェットとして好きだから

という3つの理由に尽きると考えている。

細分化していけばもっとあるのだが、まあ大まかに分類するとこんな具合だと思う。

2-1. 良い音も面白い音も出せるから

エフェクターを買う人間の大半はこれがまず根底にあるように思う。

中には“良い音”のみにフォーカスして機材を使う人もいるが、自分は後者も含めて楽しんでいる。

例えばベース用の音作りになると、アンサンブルのバランスを邪魔し過ぎない程度に低音を調節し輪郭を良い塩梅で出すといったように、良い音を作るためのサポートがエフェクターで可能である。

逆に、エンベロープフィルターやファズなどで自我を出したいなど、そういったものは面白い音側の方に分類されるかなとざっくり区分している。

※必ずしも排反関係ではない、ここ重要

まあ何が言いたいかというと、良い子ちゃんだけでは面白くないのである。

確かに良い音だけを追求するのも一つの手だと思うのだが、自分は両方やりたい。アイデンティティの追求という意味でも、自分がやりたいことをやる為の手法としてエフェクターが好きなのだ。

2-2. 技巧至上主義が嫌いだったから

これはまあ、なんというか、カウンターカルチャーのような精神だと思う。

大学時代にR&B・ソウル、ジャズなどをコピバンで演奏する機会も多かったというのもあり、その中でひたすら練習しなければならないという環境にいたのも関係していたのかもしれない。

自分は単に好きだからという理由で前述ジャンルの音楽を演奏していた訳で、当然ながら自分より更に演奏が上手い同パートの人間に勝てる訳がなかったという点も否めない。現に所属していたサークルにはフュージョン等をバキバキに弾きこなすメンバーも多く在籍していたので、その時点で諦めはあったのだと改めて感じる。

だからこそ、その土俵で勝負せず自分が出来ることをやりたいと思う様になったのだと考えている。

勿論最低限のスキルは必要不可欠で、ピッキングのニュアンスであったり相応のリズム感があってこそ成立するものではある。

とは言えど、必要以上のスキルを伸ばすよりも自分がやりたいことを優先したい気持ちが勝ち、そこで音作りや独特なエフェクトを使ってみたい!という結論に至ったのだろう。

そういった意味合いで、P-Funk時のBootsy Collins等は自分に多大な影響を与えている。

まあ未だに技巧に優れている同業者に憧れている節はあるし、当時の環境が自分より技巧的に優れた人ばかりだったのでリスペクトの心は忘れていない。勝てないと思ったが故の憧れだ。超すごい。

2-3. ガジェットとして好きだから

本理由に気付いたのは恐らくここ2〜3年だったかと思う。

少しずつ所有エフェクターが増えるにつれて「これマジで壮観だな〜〜〜」と思うようになった。人間が得る情報の8割を視覚が占めているという定説があるほど、見た目には重きを置いている。

ジェンダー問題が提唱されている中で言うことでもないかもしれないが「男の子ってこういうのが好きなんでしょ?」をドンズバで当てられている気持ちになる。マジでそうです。

また、エフェクターを単体で見た時とボードとして見た時の美しさもまた異なるものがある。それらが単体であっても複数であっても造形美を感じる瞬間が未だにたくさんある。

エフェクターをボードに敷き詰めて配線し、自分の好みに整理し終えた瞬間はカタルシスすら感じるのである。これは機材を複数所有しないと分からない感覚だと思う。

音楽関連プロダクトに限らず、見た目が好きなので買いました!という経験が誰しもあると思う。それと何も違わない。別に見た目で衝動買いしても全然構わない。ルッキズム最k(検閲されました

ましてやこういったプロダクトにはクリエイターの熱が込められているものが多くあり、ハード面でもソフト面でもそういった概念を感じ取れるのも機材に触れる楽しみなのだ。クリエイターの皆様、本当にリスペクトしています。いつもありがとう。

3. 使用エフェクター(ベース)

ここからは、自分が所有しているエフェクター等を紹介していきたい。

完全なる自己満足の世界だが、本記事に辿り着いた方の中にはここだけ知りたい!という方もいる場合があるので列挙していく。

3-1. BECOS - CompIQ Twain Pro Dual Band / Stacked Compressor

2022年に手に入れたマルチバンドコンプレッサーである。

認知してから手に入れるまでに2年弱要しようやく手に入れた思い出の品。ボード形態で出陣する際の核となるエフェクターだ。ルーマニアに拠点を置く少数精鋭のブランドなのだが、生産数も限りがあるので日本では流通が少なかった。

本エフェクター最大の特徴は、クロスオーバー帯域を境界にして高音・低音域毎にコンプレッションを独立して設定できる点だ。

DAWで作業する際にマルチバンドコンプを多用していたというのもあって、その操作感に実機を探していたところ出会った。実際のライブとデジタル上の乖離を減らす為に手に入れたが、まさにこれは自分の期待通りに機能してくれている。

コンプONの音は、悪い癖がなくいわゆる原音重視といった形。

また、写真から見ても分かると思うが、ツマミの数も尋常ではない。コンパクトエフェクターの中でも飛び抜けて多いのではないだろうか。金属スイッチを含めるとツマミの数は21個。エグい。

これをまだ使い熟せていると断言することはとても出来ないが、それでも凄まじいレベルで調整が効くので慣れれば理想に近付く。これは絶対手放さないと思う。

ちなみにスタックモードはほぼ使用していない。

3-2. MXR - Bass Compressor

これは前述したBECOSのマルチバンドコンプを手に入れる前に使用していたコンプレッサー。

2019年にXoticの5弦ベースを購入した際に同時に購入したもので、使用感が気に入っていた。

こちらもいわゆる原音重視型で、ナチュラルな形で掛かってくれる。自分がコンプを掛ける際はRatioが1:4から1:8程度で設定するが、それ以上にかけると「あ、掛かってるな」と分かりやすくなる。

自分がコンプ選びの際に重視していたのは、ゲインリダクションメーターが付いているか否かだった。ピッキングが強くなり過ぎていないか、ニュアンスが変化し過ぎていないかを目視で確認できるものが欲しかった上で、MXRのシンプルな筐体が好きだという理由でこちらを購入。

用途の広さはBECOSに劣るが、それでも優秀。

3-3. TRUETONE - Pure Tone Buffer

いわゆるバッファーというやつ。

ProvidenceやFree The Toneのバッファーに比べると安価で購入可能で、コスパはかなり良い。

音質の劣化防止や電気信号強化を担っており、繋ぐエフェクターの数が多くなったり楽器から送られる信号が弱くなってしまう等の問題防止に使用されることがある。

社会人になってから入手したものであるが、最初はバッファーというものが全く分からないどころか、何かすら知らない理由で入手した。

繋いだ状態でスタジオで演奏しても具体的な変化を感じられなかったが、ヘッドホンでは大きな変化を体感できた。音の輪郭が鮮明になり、ノイズも軽減されていた。

ライブ会場やスタジオなどで一定以上の音量で聴くと自分では体感しづらいが、おかげで音抜け等の点がかなり改善されたと感じる。

ちなみに自分はこちらをハードオフで購入。やはりハードオフは神。

3-4. Free The Tone - PA-1QB

良質で知られるFree The Toneの10バンドグライコを所有している。

こちらは確か中古で入手したものだった記憶があるのだが、1万以上安く入手できた。その割には傷がほとんどなく、使用感も全く問題ない。

特徴は何と言っても、イコライザーのプリセットを保存及び右スイッチで切り替え出来る点だ。

自分は01・03に使用頻度が高めなプリセットを保存しており、02で少しドンシャリ気味のプリセットを保存、04で高域を削ったウォームな音のプリセットを保存している。

LED・スイッチングで切り替えられるプリセットは4つまでだが、保存・呼び出しは手動であれば4つ以上可能。

やはりDAW上で波形とにらめっこしている自分にはパライコよりもグライコの方が相性が良いと思う時が多く、かなり重宝している。

3-5. Aguilar - Tone Hammer

本エフェクター入手以前はサンズアンプのプログラマブル式のものを使用していたが、ドンシャリ音に飽きたため別のプリアンプを探していた。

中音域の調整が要だと気付き、かつ帯域の微調節が可能なものを探していた結果購入。

基本的にはAGSスイッチ(エフェクターのゲインが発動するスイッチ)を常時ONにしており、設定量はサチュレーションが得られる程度に調整。

グライコとは異なりTone HammerのEQバランスは感覚的で、これはこれでアリだと思う。

たまたまYouTubeで見た方の試奏動画が凄く良い音だったので購入したものの、ビビりというのもあり極端なセッティングはあまり設定しない。

後に紹介するエフェクターとは異なり、ここまでに述べているバッファー・コンプ・EQ・プリアンプを使って原音を構築している。

本エフェクターは4本柱のうちの重要な1つだ。

3-6. DigiTech - Bass Synth Wah

これは、自分が初めて入手したエフェクターだ。

高校1年生の冬に自分への誕生日プレゼントとして(お年玉から出したと思うけど)買った思い出深い品なのだが、初めて買うエフェクターがこれなのは本当に頭がおかしいと我ながら思う。なぜ???と未だに思う。

現在は廃盤になっているらしい。

本エフェクターはいわゆるエンベロープフィルターなのだが、単なるそれだけではない。なんとモードが7チャンネルも付いており、その中でもまともにエンベロープフィルターとして使用できるのは1番と2番のオートワウ系のみ。

その他はシンセだったりボイスフィルターっぽい音になる。5番と6番に関してはおっさんの声みたいな音になる。凶悪過ぎる。何なんだ。

加えて音痩せが結構あるので、本エフェクター単体で使用すると若干物足りなさを感じることがある。自分は後述するスイッチャーで原音とブレンドして使用するか、バッファーで信号強化してから使う時が多い。

こんな感じなのだが、初めて買ったエフェクターということもあってか手放そうと思ったことは一度もない。それどころか、上手く使えばとんでもない音に化ける面白さを秘めている。

中高のガキンチョだった頃オートワウ(厳密に言うとエンベロープフィルター)が掛かった音に憧れて購入した本エフェクター、未だに面白い。

ちなみにMars VoltaのGoliathでは本エフェクターの5番の音が使用されているので、興味のある方々は一度確認してみてほしい。

最近はボードに組み込まない時が多いので久しぶりにどこかで活躍させたい。とても愛着がある。

3-7. MXR - Bass Octave Deluxe

一個くらいコンパクトでオクターバー所有したいなと思って購入したもの。

メルカリで定価の半額で入手した。

昨今(でもないけど)オクターバーを掛けたベースのレコーディング楽曲がしばしば登場していたのもあり流れで手に入れたが、流石名機だった。

ベース用に限らず、オクターバーのエフェクターにはオク下のみならずオク上のセッティングが出来る物も偶に見かけるが、こちらはオク下のみ。

サブベースに特化した機材であると言えよう。

いざ使用してみると使用者が多いのも納得。原音と上手くブレンドすることでかなりブーミーでダンスミュージックに合う音色になる。

2オクターブ下の設定が肝で、こちらを上手く使うとAmpegのUltraLoの様な使い方も可能。

エンベロープフィルターと同じく、こちらも使い所によりけりな部分はあるのでボードに入らないこともしばしば。

それでも良いエフェクターであることに変わりないので、機会があればいつでも使いたい。

3-8. Z.VEX - Mastotron

やっぱり1つはファズ持ってたいよな〜と思い購入したZ.VEXのファズ。

こちらギターでも使用可能だが、帯域がベース用にチューニングされているため、ベースの方が真価を発揮すると言えよう。

本エフェクターは正規ルート(店舗)で購入。

ファズとは一口に言えど使い方によって全く異なる音になるため、ある意味使用者のセンスが最も求められるエフェクターと言って良いかもしれない。

ディストーションとは異なる超ハイゲインな歪みに設定するも良し、いわゆるブチブチ系と呼ばれる音に設定するも良し、実は出来ることが多い。

自分は後者の音が好きで入手したが、パラメータの違いによってはナチュラルかつ強めの歪みで使う手もある。

別件になるが、諸事情で最近このファズを使う機会があり毎回スタジオに持って行っている。

しかも、曲によってはファズを常時かけっぱなしにするという時もあり、自分でも若干引いている。

コピバンでファズを使っているのだが、そんな常時かけっぱなしなんてあるか!!!と思った方は是非一度聴いてほしい、Ben Folds Fiveを。

3-9. EBS - Multidrive

EBSといえばやはりコンプレッサーの印象を持つ人も多いと思うが、自分はオーバードライブしか所有していない。

こちらは先程バッファーで述べたタイミングと全く同じ時にハードオフで購入。遊園地だね。

オーバードライブといえばトーンノブが付いているイメージがあるのだが、本エフェクターにはトーンノブがない。真ん中にある3つのモード切り替えで音色を使い分ける仕様だ。

自分が使用する時にはTS系のシミュレータモードに設定することが多く、荒々しさというよりアンプの質感に近付けるイメージで使用している。

今も現役なのだが、中古の妙なのかスイッチングの際にきちんと切り替わってくれない時がある。

出来るだけ安く済ませよう、という自分の卑しさが出てしまったので因果応報である。みんなは正規品をちゃんと買いましょう。

自分の中のオーバードライブ・ディストーションの闘争が決着しつつあるので、そろそろ買い替え時が近付いているかもしれない。

3-10. Custom Audio Japan - Loop and Link B

自分は器用な人間ではないので、エフェクターの数が増えるにつれて踏み替えが大変になってくる。

そこでスイッチャーを導入しよう!と思い立ったのだが、中古で購入した本製品には思わぬ素晴らしいポイントがあった。

プログラマブルスイッチャーといえば単一もしくは複数エフェクトをスイッチ1つで呼び出せる代物であるが、なんとこちらのスイッチャーにはDryとWetのミックスノブが付いているではないか。

ギター(特に歪み)だとあまりイメージが湧かない時もあるかもしれないが、ベース用エフェクターには原音とエフェクト音のブレンド用ノブが付いているというケースもしばしばある。

例えば先程紹介したエンベロープフィルターのように音痩せしがちなエフェクターも、原音とミックスすることで低音成分が残ったまま弾くことが出来るといった寸法だ。使用エフェクトや時と場合によるとはいえ、この機能が付いているのはベース演奏をする身としては大変嬉しい。

直列で繋ぐカッコ良さというのも大変理解できるのだが、ミスする可能性というのを少しでも減らすという意味でもスイッチャーの導入は大きかった。

最初は設定って難しいのかな〜と不安に思っていたのだが、使ってみればそれほど難しいこともない。パッチケーブル分のお金が飛んでいくだけだ。

3-11. ZOOM - MS-60B

このエフェクターが持つ凄さに関しては既に先人達が語り尽くしているので、わざわざ自分から述べる必要もないだろう。

通称マルチストンプと呼ばれる赤い筐体の本製品であるが、複数エフェクトを多用するベース演奏者でなければ恐らくこれ一台で概ね解決する。

自分がマルチストンプを手に入れたのは大学時代の終盤であるが、使ってみた感想は

「なんでもっと早く使わなかったんだろう…」

だった。いや、これマジやばいっすよ奥さん。

このクオリティで、しかもこの価格帯で売り出しているのは本当にZOOMさんに頭が上がらない。

もし自分の子供がベースを始めるとしたら一番最初のエフェクターはこれを買え!と言うだろう。妙な理由もなくイキったエフェクターを買うくらいならマルチストンプを買った方が良いと思う。

まさに大発明です。

4. 使用エフェクター(ギター)

ベース用のエフェクターを列挙したところで自分の体力と気力が底を尽きかけているため、ギター用に関してはサラッと紹介していきたい。

元々ベースをメインで弾いているのでご容赦を。

4-1. Mesa/Boogie - Throttle Box EQ

かの有名なメサブギーのディストーション。

元々カルロス・サンタナのギターの音色が大好きというのもあり、念願叶って入手。

ちなみに生産終了品だったので中古で入手。

最高の音がする。特に5バンドEQの効きが最高で中音域を持ち上げると好みの音になる。

4-2. Ibanez - TS9

言わずと知れた名機シリーズ。

チューブスクリーマーといえばこの機種を浮かべる人も多いのではないだろうか。

ミッドが特徴的な温かみのある歪みで、ハイが強い歪みを求めている人には少し物足りないかも。

逆に甘い歪みでのバッキングやジョンメイヤー的な音でソロを弾く時には向いているかも。

意外と歪み量を上げても問題ないが、そのあたりの調整には使用者のセンスが問われる。

ちなみに自分は元カノからこれを譲ってもらった。手放すに手放せません。

4-3. Tone City - King of Blues

いわゆるAnalog.ManのKing of Toneを元にしたのであろう中華産エフェクター。

サウンドハウスにて10000円ちょいで購入した物であるが、侮ってはいけない。

本記事で紹介したエフェクターの中でぶっちぎりのコスパを誇っており、音に関しても申し分ない。

Engine Aは中音域強めの歪み、Engine Bはクランチに近い歪み方になるモード。Aで歪ませつつBを踏みブースターっぽく使うことも可能。

ギター初心者が初めて買う歪みエフェクターとしても全然紹介して良いレベルだと感じた。脱帽。

4-4. BOSS - OD-3

大学時代にギターを触り始めてから一番最初に手に入れたエフェクター。

俗に言うボスコンの中でも有名な機種だが、改めてこのエフェクターが持つ凄さに驚かされる。

使ってみると、まあこりゃみんな使うわな〜という安心感しかない音を出してくれる。

自分も含めて天邪鬼な人間がボスコンから離れるという場面もあるとは思うが、一度原点に戻ってこのオーバードライブを触ってみるのも良いだろう。

4-5. BOSS - DD-3

先程に引き続きこちらもボスコン。

歪みについては諸説あるとは思うのだが、空間系については正直文句の付けようがない。

本機種はデジタルディレイであるが、操作を直感的に行うことが出来る優れた製品。

自分はギターだけでなくベースでも稀に使用する時があり、日々お世話になっている。

ちなみにこちらも元カノから譲っていただいた物ということもあり、手放すに手放せない。

5. 使用エフェクター(兼用・その他)

ベース用・ギター用と書きまくったせいでそろそろ手を止めたいところなのだが、実はまだ兼用で使用しているエフェクターやパワーサプライを説明していない。頑張れ自分。

ということで力を振り絞り、残りのエフェクター類を列挙する。

5-1. LINE6 - HX Stomp

コンパクトエフェクターには夢がある。それは自分もそう思うし、異論はない。

それでも人間は「便利」に弱いもので、実際本製品にどれだけ助けられただろうかと痛感する。

内蔵エフェクトの豊富さ、アンプ類の再現度、実戦での便利さ、IR、凄さを挙げるとキリがない。

2023年に入手してから、宅録やライブでも数多く使用してきた本エフェクター。

本製品においてはベース・ギターのどちらにおいても使用している。特にギターに関しては持っているエフェクターが歪み+αといった状態なのでモジュレーションやリバーブでとても助けられている。

歪みについてはコンパクトを使ったりまたはセンドリターンを繋ぐことも多い。

何より素晴らしいのが、これ一台で完結してしまう場合も多いということである。

ぶっちゃけた話、毎回エフェクターボードを持って外出するのはキツい。とてもキツいのだ。

自分は首や腰に爆弾を抱えているため、長時間重いボードを持っていると身体が爆発四散してしまう。かといってカートで運ぶと公共交通機関の利用時に迷惑をかけてしまいがちなので、正直気が引けるという気持ちもある。

だが、本製品があればこれら問題を大きく軽減することが可能だ。文明の利器です。

ミニマライズは健康に直結する。これテストに出るので皆さんメモってください。

5-2. Red Panda - Tensor

DigiTechのBass Synth Wahが最凶であるならば、本製品はまさに最狂。

何食ってたらこんなエフェクター思い付くんですかね?と思わず口に出してしまいたくなる代物。

Tensorの販売定価は約44,000円とHX Stompの半分程度なのだが、購入時に生産終了しておりアメリカから輸入するハメになってしまった。

おかげで税関料含め6万近くが消し飛んでしまって愕然とした。トホホ。

それでも本エフェクターを入手できた価値を自分はとても感じている。

ここ1〜2年間で自分自身のエフェクター観が変化したのもあるが、このエフェクターを使用することでしか表現できないという場合に購入したいという考えを持っている。マルチエフェクターで表現可能なコンパクトエフェクターをわざわざ買おうという気持ちには至りづらい。

Tensorを入手したいと思ったのは唯一無二であると思ったからなのだ。

現代で一番尊敬しているシンガーソングライターの一人である君島大空氏が使っているというのも理由として存分にあったのだが(というか本製品を買う人の過半数は君島氏&西田氏の影響がありそう)、音の面白さという意味で飛び抜けている。

ピッチシフター、ディレイ、グリッチ、ホールド等の多彩な機能に加え、ランダマイズの調整が狂気に拍車をかけている。

飛び道具的な印象が強い一方、実は前述した機能を独立して使用することもできる。例えばディレイが壊れてしまったとしても代用することも可能だ。

最も、それはあくまで緊急時の話である。基本的にグラニュラーなプロダクトなので、そういう使い方ができないプレイヤーには本エフェクターは不向きであると言える。

なぜこのエフェクターを入手したのか?その根源的な疑問に向き合える最高の製品だと思う。

5-3. Vital Audio - VA-08 Mk-Ⅱ

プロミュージシャンにも愛用されるパワーサプライなのだが、そのコスパに驚く。

元々アイソレートかつ9V500mA供給できる製品を探しており、本製品を手にした。

恥ずかしながら電気系統に無頓着だった自分が必要最低限の知識をもって購入した製品だったが、使用してみた感じノイズは少なく電気の供給も安定しているので満足している。

知り合いのギタリストが「楽器周りで一番金を使うべきは電気系統」と言っていたので、今年以降もう少し気を配っていこうと思う…。

6. 最後に

フィジカルでの楽器演奏においてエフェクトというのは本質ではない。

それでも、我々使用者に新しいインスピレーションやワクワクといった発見・喜びを与えてくれることもある。その中で自分の音はこれや!!!!というアイデンティティを見つけられたら良いと思う。

久しぶりにnoteをちゃんと書いてみたら11,000字を超えてしまったのでそろそろお開きとさせていただきたい。

最後に一つだけ言わせていただくのであれば、

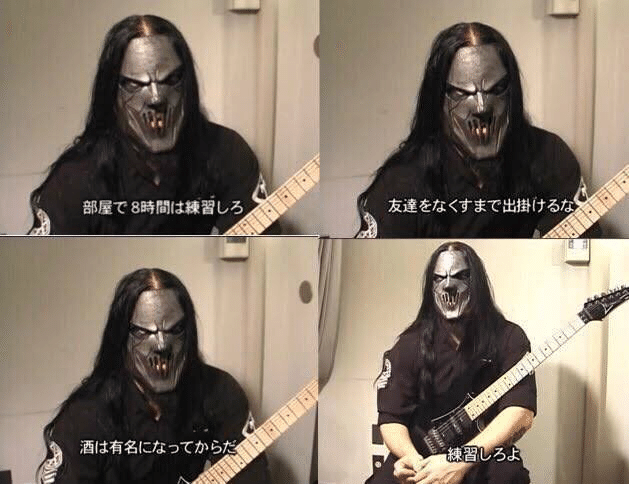

エフェクター買う前に楽器練習しましょう。