日本の橋の歴史〜江戸幕末-現代編〜

さて、シリーズで投稿させていただいております「ふらっとインフラ」!

いつも通り、2ndStar社のインフラオタク、オワDが執筆させていただいております。

第四回ということで、前回は江戸時代までの日本の橋は、交通の便はもちろんのこと、文化や政治・権力なども絡んでいたなんてお話を書かさせていただきました。

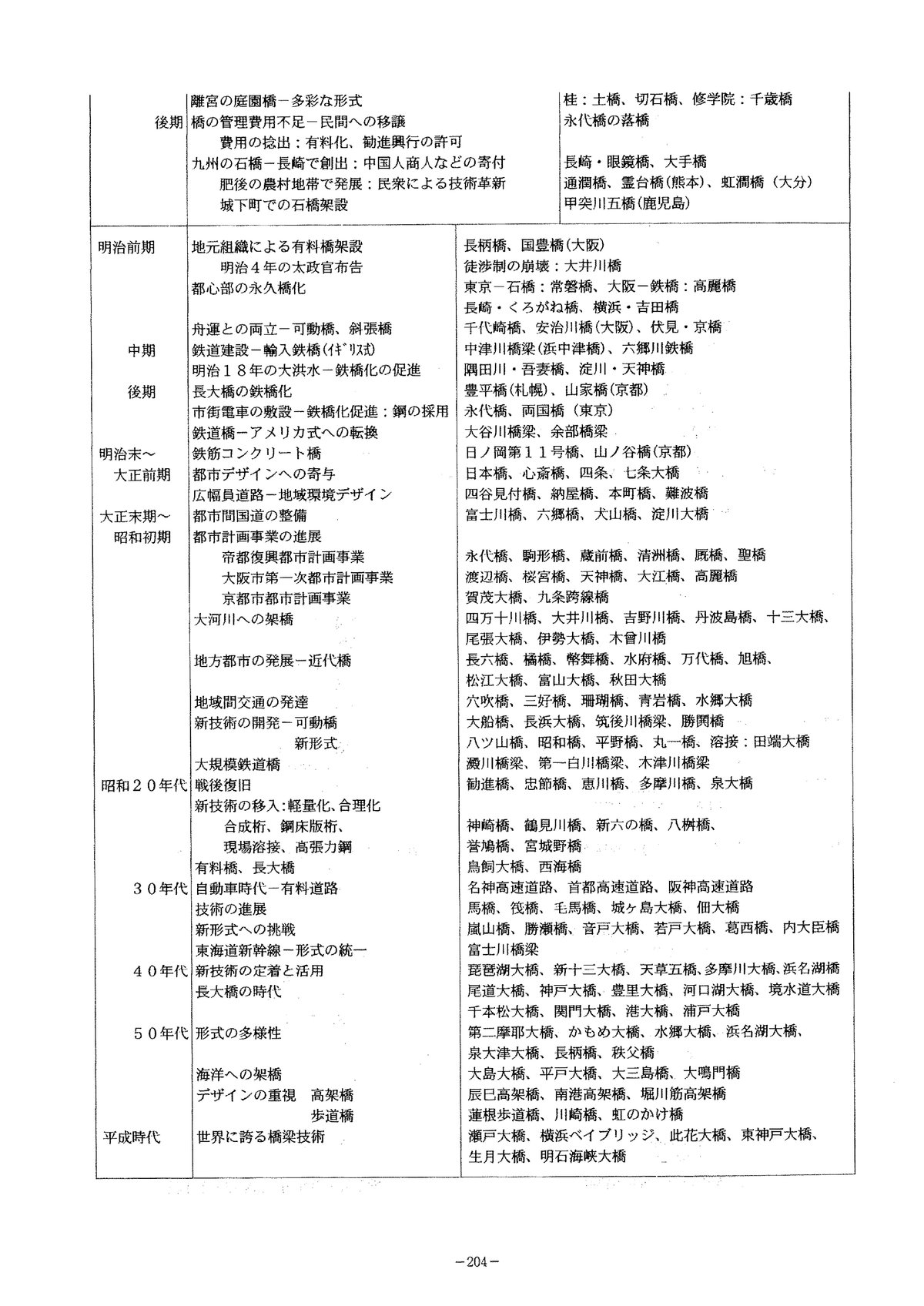

今回は日本の橋の歴史後編といたしまして、江戸幕末から現代にかけて日本の橋はどうなっているのか、その概観を前回同様、「橋の日本史試論 松村博 1999年」という論文をベースに遡っていきましょう!

前回の記事はこちら👇

また、株式会社2ndStarでは「地球に住むを守る」をミッションに土木インフラに関心を持つ人を増やす活動をしております。ぜひ、フォローして応援お願いします!

それでは、ふらっとインフラの旅、いってらっしゃい!

橋の歴史:江戸幕末から現代までの魅力

日本の橋は、単なる交通手段を超えた文化的、社会的な象徴としての役割を果たしてきました。江戸幕末から現代にかけて、橋はその時代の経済や技術、さらには人々の生活に密接に関わりながら進化してきています。今回は官民、そして技術に焦点を当てながら、橋の歴史の後編を見ていきましょう。

官と民の橋の整備

たまーに橋を私有して管理している人が通行止めにしてしまって使ってた人たちが通れなくなるなんてことがニュースであったりしますよね。

あれを見ていると、橋って私有化できるものなの?とか、自治体が買い取ればいいのにというような声もちらほらと聞こえたりします。

ここで取り上げるのは、そんな官と民による橋の整備についてその歴史を見ていきたいと思います。

日本で政治が安定するとき、要するに平和な時代を中心に交通インフラが整備されていきました。

さらっと江戸までの歴史を紹介しますと、平安時代の初期、中央政府は交通の要所に橋を架けるための造橋使を派遣しました。これにより、主要な幹線道路の整備が行われ、経済活動の活性化に寄与しました。特に、織田信長や徳川家康の時代には、交通路の確保が政権の責務とされ、さまざまな橋が架けられました。

しかし、時代が進むにつれ、官の資金(当時、江戸幕府の資金)が不足すると、民間による橋の管理が求められるようになりました。江戸時代には、町の人々が集まって町橋を管理し、維持するシステムが形成されていきます。特に大阪では、民間の投資によって多くの橋が建設され、地域経済の発展に寄与しました。当時、もっとも賑やかな通りにあった心斎橋では、工事費の半分を橋本町と呼ばれる橋詰の町が負担し、残りを南北に延びる5〜10町の町々へ橋に近い所から1割落としで負担を割り付けられるようになっていました。このようなルールは橋によって違いますが、町民の話し合いによって試行錯誤を繰り返しながら定着していったそうです。

江戸幕府が倒れ、新しい時代、明治時代がやってくると、政治体制が変わっただけでなく、社会・経済的な制度も大きく変えられることになります。そのため、交通に関する制度も大きく変わり、新たなインフラ整備への投資が始まりました。しかし、新しい政府は当初まだ財政基盤が弱く、本格的なインフラ整備を一気に実施することが難しい状況でした。そこで、政府は道や橋を私費で造り、通行料をとって償還することを認める布告を出します。すなわち、有料橋の奨励です。また、幕府が所蔵していた、橋や水制に関するマニュアルも配って技術の普及に努めました。これにより各地で架橋ブームが到来します。大都市周辺の交通需要の高い地域では、近隣の村長などが発起人となって組織的に大規模な寄付を募って橋をかけたりもしましたが、ここで今まで開通していなかった道がたくさんできたことで、大きな利便性を与えることになります。

とはいえ、やはり経営的には厳しいのが交通の私営です。結局、管理にコストがかかったり、需要が思いの外分散されてビジネスとして成り立たなかったりして、公共施設として管理されていくことになります。

インフラの管理ってやっぱり赤字が基本になってしまいますよね。うまくいくところはうまくいきますが、そのケースが他で通用するとは限りません。需要と供給のバランスが取れた施策を考えていく必要がありますよね。

橋の技術と近代化

官と民の橋の整備、今も政府はお金ないですけど、昔は新しく建てるお金もなかったので、民間管理で橋を造らせてたんですね。

では、そんな橋の建設にはどのような技術が使われていたのでしょうか。

橋の建設には高度な技術が求められましたが、その技術は特定の集団に秘蔵されていたわけではありません。民間の技術者や職人たちによって広く伝承され、発展しました。日本の橋の多くは木造であり、その理由は木材の入手が容易だったことや、地域によっては適切な石材が不足していたためです。江戸時代や明治時代に架けられた橋もほとんどが木造で、木橋時代は昭和初期まで続きます。ちょっと昔を想像してみると、橋の上を通るモノには何があるでしょうか。人はもちろんのこと、馬車や荷車などどれだけ重くても人の2〜3倍程度の物が通っていただけでしょう。もちろん、それらが一気に乗ってしまえば、落橋の可能性もありますし、実際に数百人が亡くなる事故も起きています。とはいえ、コストを考えても木造が合理的だった時代でした。

しかし、経済の発展に応じて構造が大型化し精密になっていくにつれて、木造という材料の限界を迎えることになります。そこで、当時ヨーロッパなどではすでに架けられていた鋼橋やセメントを用いたコンクリートの桁橋へと材料の改革が日本でも進むことになるのです。

そして、現在の橋の4割が鋼橋、その他がRC橋やPC橋などなっており、日本のインフラの発展基盤となった材料たちが高度経済成長期以降で活躍を見せます。

第二次世界大戦、太平洋戦争後、日本は敗戦国として多くのインフラを失うことになりました。この時代に、日本のインフラは革命期を迎えます。高度経済成長期に新幹線、高速道路を中心に様々な交通インフラが発展を遂げ、多くの橋が建設されました。現存する橋梁の半分以上が1990年までに造られています。

材料と構造が新しくなり、木造と比べたら遥に長持ちするようになった橋は、造ったら壊れることはないなどと言われ、適切な管理がなされないまま、今日まで過ごしてきました。ところが、2000年代以降、その神話は総崩れとなります。詳しい話は、また別の機会でお話しさせていただきますが、今を生きる現代人の私たちは、正しくインフラ革命期の岐路に立っています。造る時代から管理する時代に、これから先のインフラを考えていく必要があるのです。

少々熱くなってしまいましたが、橋の技術の歴史を知ることはこれからの時代を考える上で重要になってきます。今回は本当に触りだけで終わってしまいましたが、深ぼる回も作っていきたいですね。

まとめ

日本では、平安時代から官による橋の整備が進められ、交通の要所に橋が架けられ経済活動を促進しました。しかし、江戸幕府の財政難により、民間による橋の管理が必要となり、町民が協力して橋を維持するシステムが生まれました。明治時代には新政府の財政基盤が弱く、私費による橋の建設と通行料の徴収を認める布告が出され、架橋ブームが起こりましたが、私営での維持は困難で、最終的には公共施設として管理されました。技術面では、木造橋が主流でしたが、経済発展に伴い鋼橋やコンクリート橋へと進化し、高度経済成長期に多くの橋が建設されました。しかし、適切な維持管理が行われず、2000年代以降、老朽化が深刻な問題となっています。現在、私たちは「造る時代」から「管理する時代」への転換点に立ち、インフラの持続可能な維持を考える必要があります。橋の技術史を理解することは、これからのインフラ政策を考える上で重要です。

以上が日本の橋の歴史ということで紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

前編も含めると、橋の文化や技術の歴史など人の歴史ほどに長く積み重なっている橋梁史ですが、今日お伝えさせていただいたのは、あくまでも概観だけです。橋の歴史はそれぞれの時代に焦点を当てると、さらに奥深さがあり、風情も感じられます。例えば芸術と橋、合戦と橋など橋に関するテーマはまだまだたくさんあります。ぜひ、皆さんも深ぼってほしいテーマ等ございましたら、SNSなど通じてご連絡いただけますと幸いです。

また、いいね、フォローは私たちの活動の励みなりますので、よろしくお願いします!

この記事がいいと思ったら、周りの土木好きにも共有してください!