第二種電気工事士技能試験の準備(公表課題4)…アラカン越えの電工日記(2023年6月8日)

事前に公表問題全13課題のチェックポイント等をノートしておくことにした。

<公表課題4>

<回路の特徴>

・ブレーカー代用品の端子台が使われていること。

・100Vと200Vの回路が混在すること。

・VVF2.0(2C)、(3C)、VVF1.6(2C)、(3C)など同じようなケーブルが使われてお

り、使用場所を間違ったり、長さを切り間違えやすい。また取付器具もラ

ンプレや引っ掛けシーリング、コンセント、タンブラースイッチが使われ

ていて、結線箇所が多い。

<施工上の注意点>

施工上で注意する点は以下の3点。

①端子台に結線する心線の長さを事前に把握しておく。

裏返して見たときに端子台から心線が5㎜以上出ていたら欠陥となる。

②VVF用ジョイントボックスAにVVF2.0ケーブルが2本入ってくる。昨年の例 ではこの部分は差し込みコネクタの結線になっていたが、仮に今年リングスリーブを使う施工条件が示されれば「中」スリーブを使う可能性が出てくるので、施工時にしっかり確認する必要がある。またA部分にもVVF2.0が使われていることに注意。

・200V回路はR・S・Tの3本のうちランプレ(電源表示灯)をどの線につなぐのか、施工条件を確認しておくことが必要。

・埋込連用枠の使用は特段指定されていないが、使う場所は一カ所しかない。

<結線のイメージ>

結線はいたって単純。

・100V電源線の白線を端子台のN極と引っ掛け、コンセントの接地側につなぐ。

・100V電源線の黒線を端子台のL極とコンセントにつなぎ、コンセントからスイッチへ渡り線をつなぐ。次に引っ掛けの黒線をスイッチの反対側(赤線)とつなぐ。

・200V回路は、端子台のRST極と施工省略の赤白黒のケーブルをBOX経由でつなぐ。

・またランプレは施工条件で示された相とつなぐ。(T相の黒線とランプレ黒線、S相の白線とランプレの白線(接地線))

※昨年の施工条件

→ 三相電源のS相は接地されているものとし,電源表示灯は,S相とT相間に接続すること。

<前回の反省(4/2)(組み上げ26分)欠陥>

① ランプレの白線・黒線を間違えた。(✖)

② VVFケーブルを切り間違えた。(VVF2.0とVVF1.6(3C))

<今回施工の自己評価・・・合格>

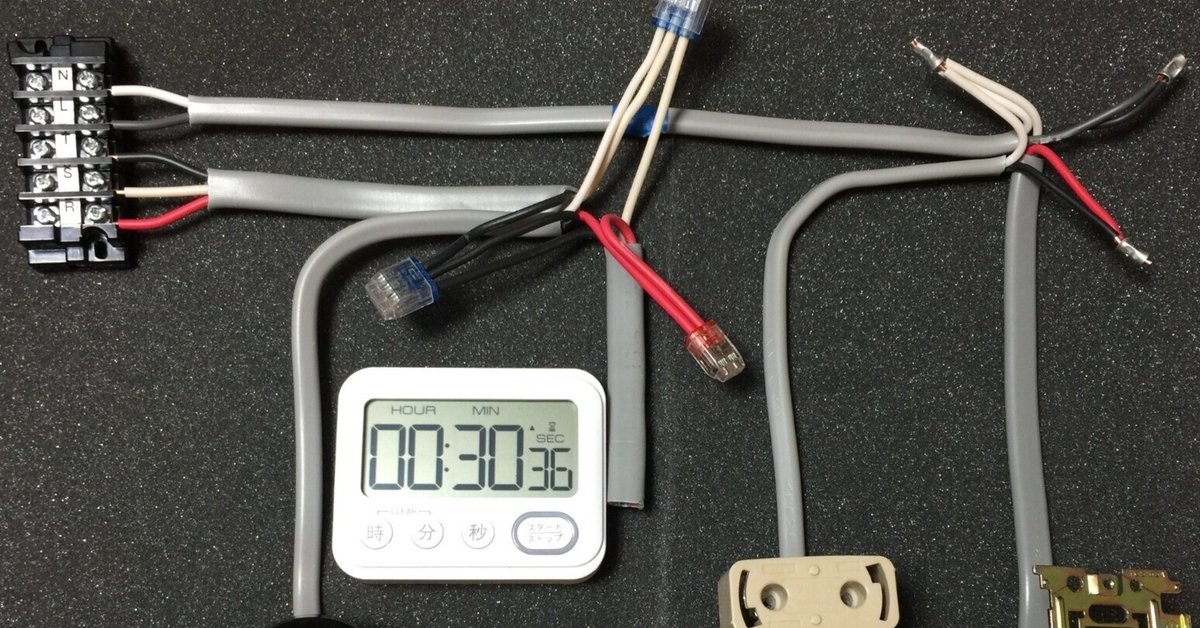

・リングスリーブを使用すべき部分(B部分)に差し込みコネクターを使ってしまい作業をやり直した。(コネクターが足りなくなって気が付いた。)

・リングスリーブは配布個数が限られているので、使う場所や刻印を絶対に間違えないようにする必要がある。

※ 実施日:2023.6.1、所要時間:30分36秒、施工結果:〇