私と琵琶のこと――琵琶を習うまでの備忘録―― その4

去年の六月。会社を辞めて、実家の手伝いをしつつごろごろしていた私は東京旅行に行きました。

一日目、さっそくネットで探し当てた琵琶の教室へ。場所は渋谷の近く。こんなところにあるもんですね。

やっと見つけられた教室に期待を抱きながら向かうと、普通のビルの中にひょっこりと琵琶の教室が現れました。待っていたのは今も習っている先生です。

物腰柔らかで、「気になることがあればなんでも聞いてね。」という感じで体験教室が始まりました。

……というよりも、それ以外何も言われずというか、特にじゃあ琵琶を弾いてみましょうとかこの流派は~とか、特に説明するでもなくで、もうどんと来い!みたいな感じだったので、いっしゅんずっこけそうになりました。

気を取り直して、これまでの経緯を説明して、

「実は自分の琵琶があるんです!」

ということを伝えました。

それを聞いた先生は、

「じゃあぜひやりましょう!」

と。

まあ、そう言いますよねえ。

そのとき先生から聞いたのですが、普通の生徒さんはまあ琵琶を持っているわけもないので、琵琶協会というところから楽器を借りて練習するそうです。すいません! 最初から二面持ってます!

話をした後、「とりあえず琵琶弾いてみたいです」と言ったら最初に習う曲を少し弾かせてもらえました。

大学の時、確かそのときも薩摩琵琶を弾いていたような気がするのですが、いざ弾いてみるとまったく感覚がなくなっていました。何年も弾いていないとだめですね。

琵琶の面白いところとして、「絃をおさえて音を変える」というのがあります。琴にも同じような技法はありますが、こちらはギターに近い変え方になります。

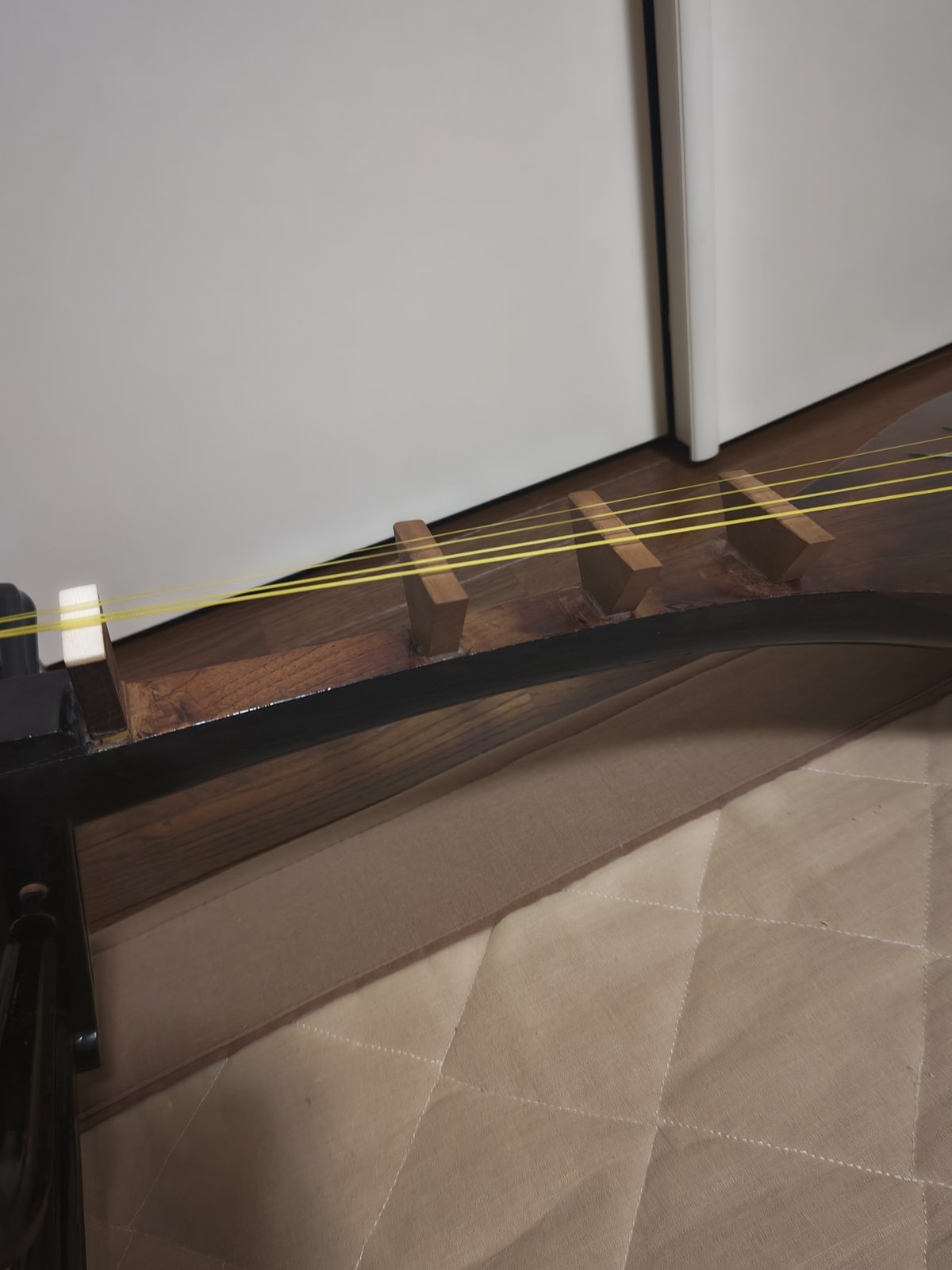

ギターでいうところのフレット(上のほうにある横線、指で押さえると音が変わる)が琵琶にもあります。しかしめっちゃ高い。

これは、一か所で音をたくさん変えるために高くなっているのです。

具体的に一か所のフレットで五音は変えられます。その手つきは正面から見ると動かしているように見えないので、傍から見るとどうやって音を変えているのかわからないのです。

私も最初に見たときは「なにやってるんだろう?」とまったくわからなかったのですが、自分でやってみると絃を押さえるのに力はいるわ、手首は痛くなるわ……。しかも正確な音を出すのも自分の耳頼りなので、かなり技術が問われることになります。

(わたしの場合は昔からそれとなく音楽をやっていたのでこのへんあまり問題なくできたのですが、その様子を見ていた先生から「この子、できる」とロックオンされたような気もします)

それからもう一つ、琵琶の撥について。

薩摩琵琶の撥は三角形の広めの作り。これはその昔、薩摩の武士が演奏中に曲者が現れたときに手裏剣のごとく投げていたとかいないとか。まあまあ殺傷能力高そうな鋭い角はあります。

この撥で、楽器を叩く音も演奏に含まれます。初心者としては「楽器を傷つけてしまうのでは?」と懸念してしまうのですが、実際のところ琵琶自体が強い木でできているのでびくともしないです。今では叩きつけるのに躊躇はありません。

体験を終えて、先生と真剣に習うか相談しました。

私としては先生の物腰も、「やるなら将来先生になってほしい」とこの先の先生になるまでのプラン設定もとても解りやすかったので、ぜひお願いしたいなあという気持ちで「よろしくお願いします」と言いました。

普通、お稽古は月二回ですが、私は遠方から通うということで一回は東京で、もう一回はzoomで先生と繋いでお稽古をするスタイルになりました。人によっては二回ともzoomでやる人もいるのだとか。

琵琶をもらってから数年。やっと下地が整いました。

現在のところ、もうすぐ習い始めて一年になりますが、半年ほどで一曲弾けるようになったので教室の発表会に参加しました。今は二曲目を練習中です。

このまま続けて三十曲ほど弾けるようになると、先生を名乗る資格を得られるようです。

これでいったん備忘録は終わりです。

なんの参考になるかもわかりませんが、特に周りに琵琶をやっている人がいなくても、琵琶を始めることはできます。私は楽器がありますが、楽器がない人でも貸してもらうことはできるので、安心して教室を探してください。

それぞれ流派によって特色があるので、やってみて自分の好きな流派に行くのが一番いいと思います。後は先生と馬が合うかどうか。私の先生は「鉄は熱いうちに打て」派で、進められるならがんがん教えてくれるので私もがしがし練習できています。

この文章が、琵琶を始めたい、でもどうしたらいいかわからない、と尻込みしている人の参考になればさいわいです。

おわり