高専→大学編入体験記(2025年度入学)

はじめに

私自身、編入関連の情報を収集するときに過去の先達に助けられたため、私が編入試験のために勉強したことを残しておきます。

この記事では、勉強方針や実際の勉強スケジュールを書きました。また、科目別の勉強方法や受験大学の試験当日等の話は別の記事に書く予定です。

自己紹介

Da-chiと申します。

A高専 電気&情報系に所属しています。

席次は40人前後の学科で5位→2位→1位→1位でした。

私は、4年生の11月末に編入しようと決意し行動を開始したので、周囲の人と比べて遅い方だと思います。しかし、普段の勉強において「授業内容をその授業時間内に理解する」「試験期間が近づいたら内容を暗記する」というスタンスでいたため、勉強のベースはあると思い(教科書を読めば、そういえば習ったことあるなあと思い出し、基本問題であれば解けるくらい)、本気で頑張れば何とかなるだろうと考えました。

実際には、もう少し早く行動しておけば焦らずに済んだと思います。。。

高専時代は、部活動やプロジェクトには参加していません。

編入勉強を始める前までに、応用情報技術者試験とTOEIC690点(IP試験)を取得していました。

編入勉強中に、数検準1級とTOEIC875点(公式)を取得しました。

以上が私のスペックです。

受験した学校と結果

名古屋大学 情報学部 人間・社会情報学科 → 合格

受験科目:TOEIC、小論文、面接大阪大学 工学部 電子情報工学科 情報通信工学科目 → 合格

受験科目:TOEIC、数学、専門基礎科目(電気電子回路・コンピュータ工学を選択)、面接電気通信大学 1類 → 合格

受験科目:数学、物理、英語高専専攻科 → 合格

受験科目:TOEIC、数学

情報学的アプローチで人間を知る研究を行いたいと考えていたので、受験難易度や研究室を基に上記の大学を選びました。

併願校だとしても、試験科目が似ていて楽だからという理由で選ばず、自分が本当に通いたいと思えるかという点で選びました。それを妥協しなかったため、勉強する範囲がめちゃくちゃ広くなりました。(工学系の編入であれば残りは化学くらい。というか化学の勉強は嫌だった。)

勉強方針

目標を立てる!

目標を立てることは重要です。同様に、目標の立て方も重要だと思います。

私が実際にしたことは次の通りです。

まず、大目標・中目標・小目標を立てました。

大目標:全体の目標

中目標:月ごとの目標(大目標達成のための中間目標)

小目標:1日や1週間の目標(中目標達成のために必要なタスク)

私の大目標は以下の通りです。

志望大学に合格!

1. 名大 情報学部 人間・社会情報学科

2. 阪大 工学部 電子情報工学科

3. 電通大 Ⅰ類

4. 専攻科

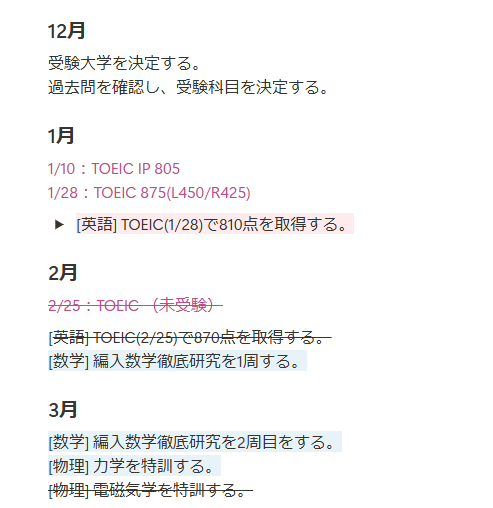

私の中目標の一例です。

↑ この頃の目標は大雑把すぎる。

↑ 電通大試験後は中目標は細かくした。

小目標は、次に説明するタスクの割り当て作業です。

計画を立てる!

計画を立てることは面倒ですが、やはり重要です。

タスクや進捗の可視化により、私はモチベを維持できました。

私は、notionで勉強目標や計画を管理し、Studyplusで勉強時間を管理していました。

notionでは、タスクをひたすらリストアップし、それを割り当てていました。

未達成タスクは翌日に持ち越すことも多く、計画の修正は頻繁に行っていました。計画は修正してなんぼなので、とりあえず計画を立ててみてはいかがでしょうか。

勉強期間を苦しまない!

苦しみながら勉強するのは嫌なので、勉強期間も楽しみを制限しませんでした。読書したりアニメ見たりPodcastを聴いたりしていました。

この考えは人それぞれであり、勉強期間の生活は自由でしょう。

実際、私の勉強期間において、モチベの有無が交互に訪れました。

モチベがあるときはがっつり勉強できましたが、モチベのないときは1日を無駄にすることもありました。それでも、その1日はモチベ補充日と捉えていたので、本当の意味で無駄ではなかったと思っています。

勉強したこと(月別)

この章では、私の実際の勉強スケジュールを書きます。参考のために勉強時間も書きましたが、1つのサンプルでしかないことに注意してください。

科目ごとの詳しい勉強方法については、別の記事に書く予定です。記事へのリンクは下に貼ります。

4年生12月-1月 (勉強時間:12月86時間、1月139時間)

主な勉強:TOEIC

abceedに3か月分課金し、TOEICの勉強をした。(199時間)

編入数学徹底研究の1-4章を解いた。(23時間)

4年生2月 (勉強時間:77時間)

主な勉強:微積・線形

編入数学徹底研究の5-18章を全て解いた。(75時間)

4年生3月 (勉強時間:119時間)

主な勉強:微積・線形、力学

編入数学徹底研究の1-15,18章の類題・章末問題を解いた。(52時間)

我が校の物理教員が自作している大学編入試験問題まとめ(以降、自作物理)を使用し、物理を一通り勉強した。この時点では阪大受験においても物理を使う予定だったので、力学を全体的に理解しようとした。(59時間)

5年生4月 (勉強時間:137時間)

主な勉強:微積・線形、電磁気、英作文

編入数学過去問特訓の1-6,8章のC問題以外を解いた。その後、1周目で解けなかった問題を解いた。7章の確率は阪大受験まで使わないので、後回しにした。(60時間)

自作物理を使用し、電磁気を途中まで勉強した。でも、基本的なことが理解できていないと感じたので、マセマ演習電磁気学を1周して基礎を固めた。(45時間)

大学入試英作文ハイパートレーニング自由英作文編を使用し、英作文の練習をした。(20時間)

5年生5月 (勉強時間:174時間)

主な勉強:複素解析、力学・電磁気・熱力学、英作文、電通大過去問

マセマ演習複素関数を1周した。(7時間)

編入数学徹底研究の苦手範囲を解いた。(12時間)

自作物理を使用し、力学・電磁気を復習した。教科書を使用し、熱力学を勉強した。(40時間)

専攻科過去問を4年分解いた。(7時間)

電通大過去問を約10年分解いた。(84時間)

5年生6月 (勉強時間:74時間)

主な勉強:電通大過去問、確率統計・微分方程式

自作のテーマで英作文を数回した。英語長文を少しだけ読んだ。(4時間)

編入数学過去問特訓の2章C問題を解いた。(8時間)

専攻科過去問を2年分解いた。(3時間)

電通大過去問を最新1年分解いた。苦手な問題を約2年分解いた。(17時間)

阪大過去問2023年度を解いた。専門基礎科目の中からどの科目を選択するか決めるため。(3時間)

専攻科と電通大の試験を終える!!!

マセマ確率統計を8割程度解いた。(9時間)

マセマ演習常微分方程式の1階常微分方程式の範囲を解いた。(6時間)

5年生7月(勉強時間:186時間)

主な勉強:確率統計・応用数学、電気電子回路、コンピュータ工学、小論文、阪大過去問

マセマ演習確率統計を8割程度解いた。(6時間)

マセマ演習常微分方程式の2階線形微分方程式・ラプラス変換の範囲を解いた。(11時間)

編入数学過去問特訓と応用数学(数理工学社)を中心に、固有値問題・確率統計・微分方程式・ベクトル解析・複素解析を勉強した。(49時間)

電気回路の基礎(森北出版)を中心に、電気回路を勉強した。(22時間)

アナログ電子回路演習を中心に、オペアンプ回路を勉強した。(12時間)

プログラミングの宝箱アルゴリズムとデータ構造を8割程度読み、基本的なアルゴリズムとデータ構造を勉強した。(8時間)

阪大過去問を7年分解いた。(31時間)

社会人入試の小論文 大学院・大学編入学を中心に、小論文の勉強をした。(33時間)

5年生8月 (勉強時間:100時間)

主な勉強:確率統計、電気電子回路、阪大過去問、名大過去問、面接対策

高専テキストシリーズ確率統計の6章標本分布・7章統計的推定・8章統計的検定を勉強した。(12時間)

今までの参考書を使用し、試験範囲の数学を復習をした。(15時間)

電気回路の基礎(森北出版)や電気の神髄(WEB上)を中心に、過渡現象を勉強した。(22時間)

阪大過去問を約7年分(2周目も含む)解いた。(31時間)

名大過去問を5年分解いた。(6時間)

ひとり面接対策をした。(10時間)

阪大と名大の試験を終える!!!!!

編入勉強を始めた頃は同じ参考書を繰り返し解いていましたが、7月頃からはいろいろな参考書の使えそうな部分をつまみ食いする勉強法に変更しました。多くの問題に触れることも重要だと思ったからです。

また、編入勉強の合計時間は1092時間(Studyplusの記録)でした。

勉強したこと(科目別)

TOEIC

英作文

数学

物理

主に、自作物理を使用して勉強していたので、省略します。

電気電子回路

コンピュータ工学

阪大工学部電子情報工学科のコンピュータ工学は易しめです。

そのため、プログラミングの宝箱アルゴリズムとデータ構造で復習し、過去問を7年分解いたくらいです。

小論文

おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が読者の役に立てば幸いです。