海外事例研究|米国・緊急通報に活きるスマホ気圧センサー活用事例

はじめに

GEOTRAインターン生の筒井です。

携帯電話からの110番や119番通報の割合は年々増加し、全通報件数の7割以上を占めると言われています。

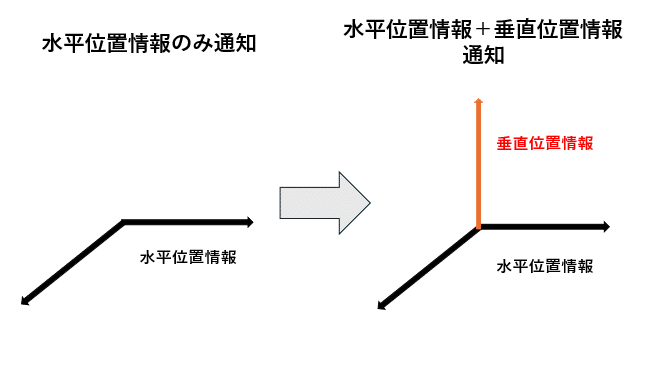

しかし、これまでスマートフォンから送信される位置情報は、主にGPSによる緯度・経度のみで、建物内や高層ビルで発信者の高さを特定することが難しいという課題がありました。

本記事では、この課題を解決するために米国で活用されている、スマートフォンの気圧センサーを用いた技術事例をご紹介します。

緊急通報に革命をもたらすスマートフォンの気圧センサー活用事例(米国)

米国では、緊急通報時に発信者の垂直位置(高度)を特定する新たな技術が注目を集めています。

携帯電話の緊急発信は、iPhoneの緊急SOS機能やAndroidの緊急通報機能による発信で、端末のロックがかかった状態であっても警察や消防へ発信を行うことができるものです。

米国では、スマートフォンに搭載された気圧センサーを、緊急通報の際に活用することで、救助活動の迅速化と精度向上を図る取り組みが進められています。

出典:当社作成

背景:高層ビル社会の課題

従来の緊急通報システムは、GPSや通信基地局のデータを利用して発信者の水平位置(緯度・経度)を特定するものでした。

しかし、高層ビルが多い都市部では、建物内のどの階にいるのかが分からないことが多く、迅速な救助を妨げる要因となっていました。

特に火災や地震などで建物内に閉じ込められるケースでは、発信者の高度情報が救助の鍵を握ります。

気圧センサーを利用した高度特定

スマートフォンに内蔵された気圧センサーは、周囲の気圧を測定し、高度を推定することが可能です。

気圧は高度によって変化するため、このデータを用いれば発信者が建物内のどの階にいるのかを推定できます。

また、Wi-FiアクセスポイントやBluetoothビーコンなどの周辺環境情報を組み合わせることで、位置特定の精度をさらに向上させることができます。

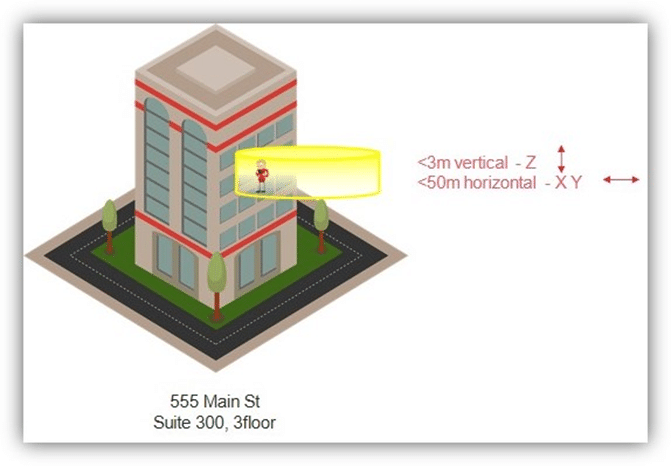

GNSSを他のテクノロジーと組み合わせることで垂直精度が向上。

出典:spirent HP

実装状況と最新技術

米国連邦通信委員会(FCC)は、2022年4月より通信事業者に対して緊急通報時に垂直位置情報を提供することを義務付けています。

また、FCCは、水平位置で+/-50 m、垂直位置で+/-3 mの位置情報精度を要件としています。

この規制により、通信事業者やスマートフォンメーカーは高度情報提供技術の開発に力を入れています。

特に、AppleのiPhone 14以降やGoogle Pixel 9シリーズなどの最新スマートフォンは、衛星通信を利用してセルラーサービスが使えない環境でも緊急通報を可能にする機能を搭載しています。

出典:Maryland.gov

技術的課題

気圧センサーによる高度特定にはいくつかの課題もあります。

たとえば、気圧は天候や建物内の空調によっても変化するため、これらの影響を補正するアルゴリズムが必要です。

また、各スマートフォンの気圧センサーの精度にばらつきがあるため、デバイス間で一貫したデータを取得する方法も課題となっています。

今後の展望

この技術は、救急・消防・警察の対応力を大幅に向上させる可能性を秘めています。

特に災害時や都市部の緊急事態において、発信者の位置を迅速かつ正確に特定することで、救助活動の効率化が期待されています。

今後も技術開発と規制の整備が進むことで、より信頼性の高いシステムの実現が見込まれます。

垂直位置情報提供は、技術革新と人命救助が交わる重要な分野です。この新たな取り組みが社会に与える影響は、今後ますます大きくなることでしょう。

日本での取り組み事例1:MetCom株式会社「Pinnacle」

MetCom株式会社が提供する垂直測位サービス「Pinnacle」は、スマートフォンやIoTデバイスに内蔵された気圧センサーを活用し、屋内外問わず高精度で高度を測定する技術です。

これにより、建物内でのフロアレベルでの位置特定が可能となり、屋内測位の精度が向上します。

出典:Pinnacle 垂直測位サービス | MetCom株式会社

このサービスは、防災アプリ「ココダヨ」(株式会社ゼネテック)や、地域応援スマホアプリ「appTown®」(スカイホエール株式会社)などに採用され、災害時の安否確認や避難支援、建設現場での資材や人の3D位置把握、XRアプリケーションの開発など、さまざまな分野での活用が進んでいます。

垂直測位サービス「Pinnacle」の説明ページ▼

日本での取り組み事例2:国交省「三次元人流データの活用検討」

国交省の地理空間情報課ラボでは、「三次元人流データ(高さ情報を含む人の流れのデータ)」の活用を研究しています。

これは、まちづくり・観光・交通・防災などに役立つと期待されています。

主な取り組みは以下のとおりです。

1.活用方法の調査:国内外の先進事例を研究

2.データの測定:三次元人流データの取得方法の検討、竹芝エリアで実証実験

3.データの可視化・活用:3Dマップ上で分析

4.ユースケース作成:具体的な活用例の検討

5.課題整理・情報発信:成果を動画やセミナーで共有

出典:地理空間情報課ラボ

これにより、三次元人流データの実用化を進め、地域の課題解決につなげることを目指しています。

最後に

ここまでご覧いただきありがとうございました。

本記事では、米国における、緊急通報の際のスマートフォンの気圧センサー活用事例についてご紹介しました。

当社のnoteでは、他にも海外の最新データ活用事例を掲載しています。興味のある方は是非ご覧ください。

▼マガジン「海外事例で学ぶデータ活用最前線」の他の記事はこちらから!

GEOTRAでは、独自の個人情報保護技術により、人々の動きや行動目的などが高粒度に可視化された人流データ、GEOTRA Activity Dataをご提供しています。更に人流データのご提供に留まらず位置情報データ全般に関する利活用促進のためのご支援を行っております。

▶資料請求・分析相談はこちら:https://www.geotra.jp/contents/contents_aboutGEOTRA

noteでは、引き続きGEOTRAの事例紹介や活動報告、GEOTRAに関連するテーマの特集や事例研究を掲載していきます。

今後も皆さんのお役に立てるコンテンツを配信できればと思っておりますので、皆様のいいね・フォローをお待ちしています!

弊社へのお問合せ先:

メールアドレス: sales@geotra.jp

Facebookプロフィール URL: https://www.facebook.com/geotra.jp