意外な活躍!日本のサイバーセキュリティを支えるNPO「JNSA」の活動とは

前回の記事で、「サイバーインシデントに対応してくれる企業一覧」について触れたが、今回は、その一覧を纏めてくれているJNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)について調べてみた。

彼らは一体、何者なのか?

🏢組織

名称:特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会

NPO JNSA:Japan Network Security Association

2001年5月に特定非営利活動法人 (NPO)として認可

ネットワーク・セキュリティは、今後、社会インフラとしてインターネットを中心に情報ネットワーク社会が形成されていく中で、必要不可欠のものになって行こうとしています。

(中略)

このような中で、セキュリティとは、「何か」、「誰が」、「どこまで」、「責任」をもつのか、その責任の保証範囲など、社会のコンセンサスが取れていないのが現状であり、それ以前のネットワーク・セキュリティとは、一体、何かということにおいても、様々な認識があります。

このような状況を鑑み、現在、ネットワーク・セキュリティ製品を提供しているベンダー、システムインテグレータ、インターネットプロバイダーなどネットワークセキュリティに携わる組織が結集して、ネットワーク・セキュリティの必要性を社会にアピールし、かつ、諸問題を解決していく場として、本協会の設立を行います。

会員企業数:295社 (2025年1月16日現在)

名簿を見てもらえばわかるが、日本マイクロソフト、日立製作所やNECといったIT大手から、トレンドマイクロ、ラックやFFRIといったセキュリティ企業が名を連ねている。

専属の従業員数は不明(NPOなので公表する義務なし)

会費は年24万円/1口。

複数口の企業もあるだろうし、また、個人会員の年24,000円というのもあるため、実態は分からないが、295社×24万円で、最低でも年7,000万円以上の予算があるのは確か。

想像だが、予算規模からしても専属職員は多くなく、それ以外は会員企業からの出向や、協力、ボランティア等で運営しているのではないだろうか。

📋目的

第3条(目 的)

この法人は、一般の人々に対し、ネットワークセキュリティに関する啓発、教育、調査研究及び情報提供に関する事業を実施することによって、ネットワークセキュリティに関する標準化の推進と技術水準の向上に寄与し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

第5条(事 業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

1.ネットワークセキュリティの重要性の普及・啓発活動

2.ネットワークセキュリティに関する情報提供

3.ネットワークセキュリティに関する教育活動

4.ネットワークセキュリティ設定基準の策定

5.ネットワークセキュリティに関する調査、研究開発

6.ネットワークセキュリティ関連団体との提携促進及び国際協力活動

7.各号に掲げるもののほか、第3条の目的を達成するために必要な事業

「ネットワークセキュリティ」と書いてあるが、設立が2001年であり、今で言う「サイバーセキュリティ」と同義と捉えていいと思う。

これらについて一般の人向けの啓発や、技術者の育成、基準の策定等の活動を行っており、ぱっと見公的機関のようだが、れっきとしたNPOだ。

👥組織構成

次のように、非常に多岐に渡る部会や組織があり、この下にさらにワーキンググループ(WG)がある。

それぞれに、会員企業から部会長やWGのリーダーが指定されている。

部会

正直、組織が大きすぎて細かくは紹介しきれないが、大まかにピックアップすると…

会員に対する支援、教育

ガイドラインの策定

国際標準等への提言

一般の人へのセキュリティ教育

等を行っている。

部会・WGごとに、情報発信が多い所と、そうでない所もあるが、全体としてはかなり活発に活動している印象だ。

理想は高くても、実際の活動は…という事は世の中的には良くある話だが、JNSAは定款に定めた目的を達成するために、精力的に活動していると言って良いと思う。

📚一般の人へのセキュリティ教育

会員内部への教育等も充実している感じだが、我々外部の人間からすると、やはり会員外へのセキュリティ教育というものがどんなものか気になる所だ。

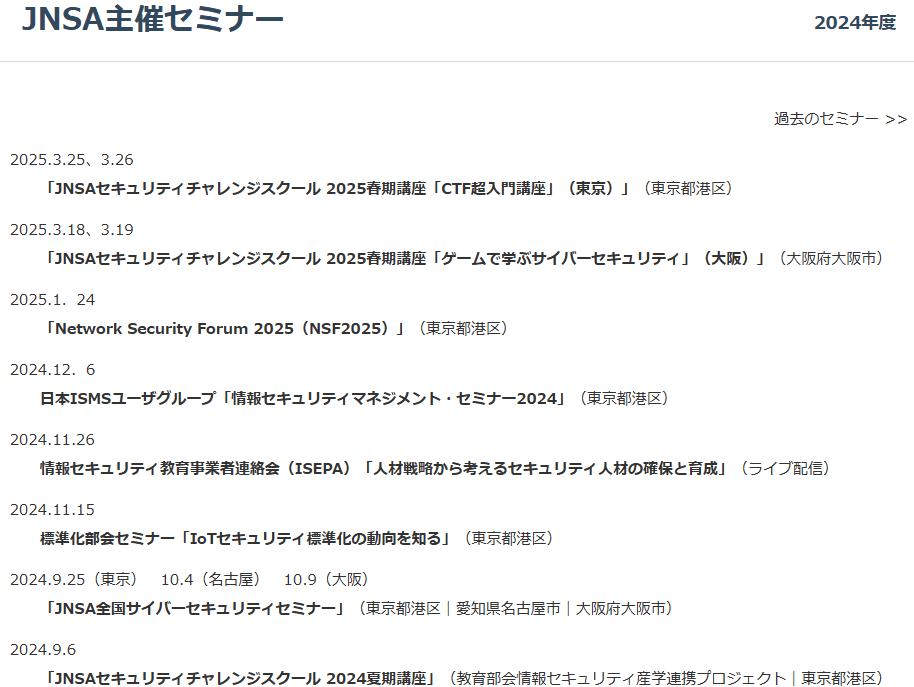

そこでセミナー情報のページを見てみると…

何だか面白そうなものが色々ある!

他にも、「JNSA賞」と言って、情報セキュリティ向上のための活動を積極的に行い広く社会に貢献した個人や団体への表彰も行っている。

また、「セキュリティ版 人狼ゲーム」を考案したり、セキュリティ啓発漫画を掲載したり、本当に色々やっている。

極めつけはSECCONの開催だ。

情報セキュリティ技術(ハッキング技術)を競うセキュリティコンテストで、競技形式で行うCTF(Capture The Flag)というものがあるのだが、その国内最大のCTFがSECCONだ。

今年度も、2024/11/23-24にオンライン予選が開催され、2025/3/1-2に東京で決勝戦が開催される。

SECCONの優勝チームには、世界で最も有名なセキュリティカンファレンスであるDEF CON(毎年ラスベガスで開催される)内で実施されるCTFへの参加資格が与えられたこともあった(その年のルールによるらしい)。

こういったイベントは、ただのお遊びではなく、国内の技術者の育成に寄与するし、漫画等は、一般の人のセキュリティの啓発に役立つだろう。

🫠感想

名前はすごくシンプルで、あまり記憶に残らない。

本人たちは、組織の知名度には興味はないかもだが、「日本サイバーセキュリティ協会」とかの方が一般の人に興味を持ってもらえそうな気はする。

ただし「一般社団法人サイバーセキュリティ連盟」なるものが存在しており、名前が被ってしまうが…何となく調べてみた組織だったが、何気に凄い組織なのでは?

SECCONは前から知っていた(昔参加したこともある)が、JNSAが主催していたのは知らなかった。

ただのお堅い組織ではなく、国内セキュリティ技術者を育てるためにここまでやっているのは本当にすごいと思う。国の省庁がやっている意見公募に対してもしっかり意見提出しているのも好感が持てる。

NPOでありながら、実は日本のサイバーセキュリティにおいて、陰ながら相当な貢献をしていそうなJNSA。淡白な名前からは想像できないほどパワフルな組織だと感じた。

参加企業もガチで、数も多いが、業界への利益誘導ではなく、地に足の着いた活動を地道に続けているのは純粋に素晴らしい。

今まで気づかなかったが、こういう草の根で頑張ってくれている組織がいたというのは、非常に心強い発見だった。

これからも、話題のニュースや技術ではなく、こういった、「目立たないけど縁の下の力持ち」的なものを紹介していけたらと思う。

関連記事