株式会社 1Line Official note Vol.022

ファニチャーケア総合サービスのMENU紹介(8/8回目)

現在、1Lineが力を入れているサービスの1つとして「ファニチャーケア総合サービス」がございます。

8回にわたって、ファニチャーケア総合サービスの全8つのMENUをご紹介して参りましたが、最終回の今回は「8.社会性」となります。

人、モノ、環境の持続可能な社会を目指す「サステナブル」や「SDGs」の運動。

これらを、自然に、同時に、着実に実行できる仕組み作りを目指してきました。

1Lineのサービスを利用すると、社会性もプラスされる。そんな広義的なコーティングサービスをお届けします。

8.社会性

(1).アンチエイジング

(2).メンテナンス

(3).リユース

(4).プラスチックごみ削減

(5).感染対策

(6).教育

(7).雇用創出

(8).やりがい

モノの劣化スピードを1/3に抑える独自のコーティング・テクノロジー。

目に見えない透明の衣によって、汚れやキズからモノを守ります。

また、透明の衣が持つ機能によって、菌や虫、臭いなどを低減します。

・・・(1).アンチエイジング

モノを長く綺麗に使い続けるために必要なメンテナンス。

クレンジングでは、使用によってモノに付いた汚れを取り除きます。

リペアでは、気になるキズやシミを、できる限り目立たなく「お化粧」します。

・・・(2).メンテナンス

廃棄物を削減する取り組みとして廃棄家具をリユース。

1Lineが持つクレンジングやリペアの技術で、まず見た目を再生します。

さらに、独自の菌滅処理(消臭、除菌、抗菌)で見えない不安を取り除き、コーティング加工(撥水、撥油、耐摩耗、抗かび、防虫)で機能をプラスして、真のアップサイクルを目指します。

・・・(3).リユース

生分解性100%の包装資材を独自に開発してプラスチックごみ削減。

コットン100%と天然の抗菌・防虫効果を持つウコン染めで包装資材を作成しました。

日本古来から続くサステナブルの知恵を現在に活用しています。

・・・(4).プラスチックごみ削減

コロナ禍で、独自の除菌・抗菌サービス「菌滅」を開発。

プロ仕様の感染対策を、誰でも簡単に実施できるようプロダクト化しました。

これからの時代に合った新しい感染対策文化の構築を目指しています。

・・・(5).感染対策

知識が一番の感染対策と考え、「菌育」を提供。

菌とウイルスの違いや大きさ、感染経路など、基本的な情報を知ることで、不要なリスクを軽減できます。

小中学校、幼稚園を中心に、菌育冊子とセルフ抗菌商品の提供を続けています。

・・・(6).教育

ケア用品は、できるだけ手作り生産し、障がい者雇用に繋げます。

風合いを変えず、様々な産業に展開できるコーティングは、雇用創出・テクノロジーとして開発を進めてきました。

家具の再生は、時間を掛けられる仕事として注目しています。

このように、あえて人の手を必要とする仕事づくりに、1Lineのこだわりがあります。

・・・(7).雇用創出

経済活動も、やりがいも。

1Lineのサービスを利用すると、自然に、社会性がプラスされる。

そんな広義的なコーティングサービスを目指しています。

・・・(8).やりがい

【ファニチャーケア総合サービスの8つのMENU】

1.新商品向け(コーティング)

2.使用済み商品向け(コーティング、クリーニング、リペア)

3.ケア用品

4.倉庫物流サービス

5.施工サービス

6.オプション

7.サポート

8.社会性

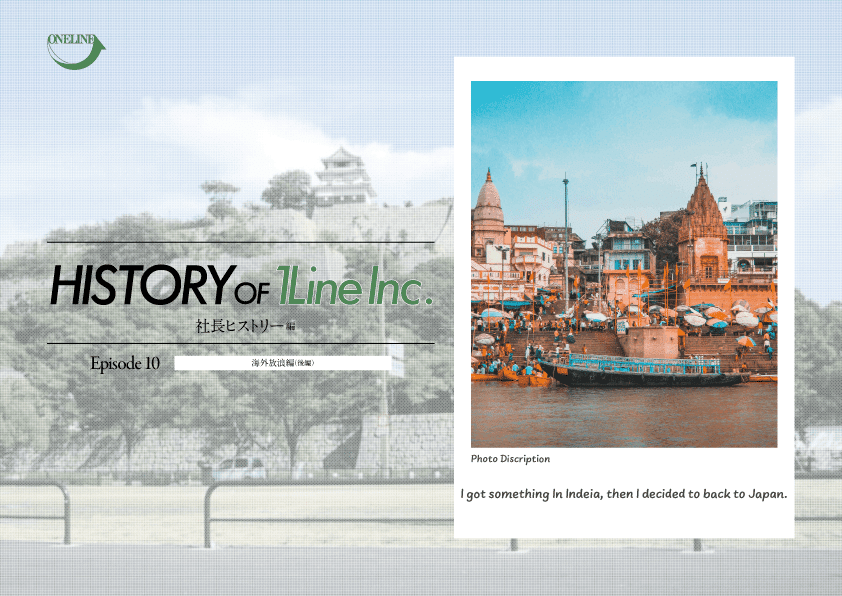

海外放浪編(後編)

4つ目の目的地は、インド。

空路で首都デリーからインドに入国し、まず、ガンジス川源流の北部山岳地域に入りました。

その後、デリーに戻り、列車でバラナシに向かい、さらに東進してカルカッタまでたどり着きました。

カルカッタには、マザーテレサが残した5つの家があります。

旅の途中でこの家について聞き、ここを目指してインドに来ました。

・死を待つ人の家

・身寄りのない老人の家

・女性・薄弱者のための家

・障がいを持つ子供の家

・孤児の家

5つの家は、世界中のボランティアスタッフが中心になって運営されています。

私は「孤児の家」と「死を待つ人の家」でボランティアの仕事をしました。

死を待つ人の家は、路上で死にそうになっている人を迎え、最後を看取るための施設です。

せめて最後の瞬間は人間らしく迎えさせてあげたい、という目的から、特に医療行為は行われません。

ボランティアは、体を拭き、食事を与え、最後の瞬間をただ見守ります。

逝く人と、遺される人。

その家で過ごした時間は、いろいろなことを考え、様々な感情が浮かんできました。

マザーテレサが、人の最後の瞬間に用意したのは、衣と食と家でした。

日本で何を学び直すか迷いながら旅を続けてきた私でしたが、この経験から「家造り」を選択しました。

そして、インドのカルカッタを最後の地に、旅を切り上げて帰国しました。

私がつくりたい家は、HOUSEというよりもLIFEで、人を守る器でした。

その為、建築だけでなく、安心して暮らしていくために必要だと思う分野を勉強し、15年以上かけて、やっと納得できる家造りができるようになりました。

一見、現在の1Lineが、これまでの私のキャリアと全然違う事業をやっているように見えますが、私にとっては、同じことをしています。

まずはLIFEを作り、HOUSEを造り、社会的な器創りをしていければと考えています。

20歳の時、大学を辞めて旅に出たことは、短期的にはマイナスばかりでした。

しかし、旅の中で見たもの、感じたことが種になり、その後のある瞬間に芽を出し、時間をかけて自分の幹の一部になっていったことで、長期的に大きなプラスになってくれました。

もう二度と旅はしたくないですが、いつか夫婦でゆっくりと楽しい旅行をしてみたいと思います。