グリザイア研究報告書🍎🥕

初めましての方、前回の青ブタ研究報告書(梓川 花楓編)を見ていただいた方、ありがとうございます!

前回の宝枝青ブタに続き、今回はグリザイアの記事となります。

アニメ放送おめでとうございます!

追加待ってます!!

まずは簡単に自己紹介させていただきます!

普段、都内でヴァイスをしているコマリックスと申します。

ヴァイスは2010年の発売から始め、現在は以下の活動を行っています。

KomaSaba(ヴァイスリモートサーバー)在籍 200人以上

StandUP!チャンネル(YouTubeチャンネル)登録者数 2000人以上

主に上記の運営をしており、環境デッキの動きや対戦動画などをアップしています。

もしよければ、ぜひチェックしていただけると嬉しいです!チャンネルリンクはこちらです。⇒www.youtube.com/@standuptv540

また、秋葉原のカードショップ「福福トレカ秋葉原店」様で開催される福福杯の対戦動画も公開しています。

ガチ向けの対戦がメインなので、環境デッキの動きが気になる方は、ぜひ登録お願いします!

メンバーはレティシア、らびっと、和葉、コマリックスです。

目次

物語の始まり

グリザイアのカードリストを見て思った事

ムラサキデッキ構築編

天音デッキ構築編

カード採用理由等紹介

1.物語の始まり

前期からなんだかんだグリザイアを握っておりますが、そもそも自分はグリザイアを組む気もなく、興味もありませんでした。

ある日、知り合いから「4コン引き取れ」と急に連絡が来て、安かったので「まぁ対面練習用に持っておくか」程度の気持ちで買い取り、組むことになりました。

グリザイア自体は扉門で地区のレシピを取れたこともあり、割と思い入れも多少ありました。

それもあったりなかったり……。

毎度のことながら「組む気ないな」と思っていたデッキに限って長期間握るのは何なんでしょうかね……。

ということで、始めていきます!👏👏👏

2.グリザイアのカードリストを見て思った事

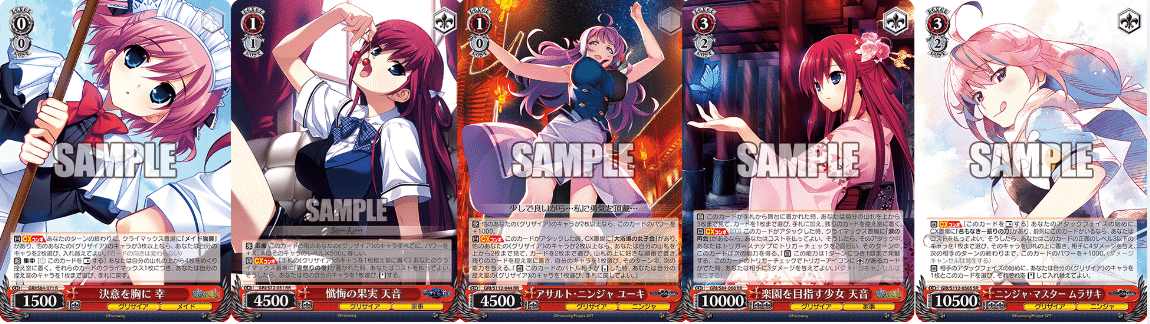

まず最初に、グリザイアのリストを見てクライマックス連動で使いたいカードを選抜してみました。

この時点で、「3レベ枝連動」か「8電源」のどちらを使うかの2択となりました。

第1プラン

使いたい欲だけで言えば、3レベの枝連動を使いたい気持ちがあったので、そちらから構築しようとリストの見方を変更しました。(枝に関係する部分で見る)

リストを見ていくと、3連動の関係で相手のダイレクト面を作らないといけないため、大活躍もしくはそもそも面取りをするという単純な発想に至りました。

実際には、バウンスのイベントや「相手を倒した時バウンス」など補助カードもあり、「やれるのか?」と思いながら構想しました。

しかし、実際の問題としてリソースがそこまで貯まらなかったり、ダイレクト面を空けても3連動を打てて2面が最大といった状況に限られ、興味が湧かなくなりました。

その結果、枝3連動のプランは研究中止となり破棄されました。(少しは回しましたがダメでした)

第2プラン

8電源構想

まず、8電源を組むとして、実はグリザイアの電源連動は複数枚あります。

どれを採用するかを考えることにしました。

まず無い寄りな物から考察

0連動

正直、「なんでこうなった?」という連動です。

時代的に仕方なかったのかもしれませんが、正直使いにくいです。

仮に相手のアタックフェイズに入れ替えできる付与だったらまだしも、この形では非常に使いづらいです。(まだ時ではない?)

レベル応援連動

連動自体は悪くありませんが、コストが単純に重く感じます。

シャニマスなどの1連動と比べると、どうしても見劣りしてしまいます。

上手い使い方が思い浮かばず、結局採用を断念しました。

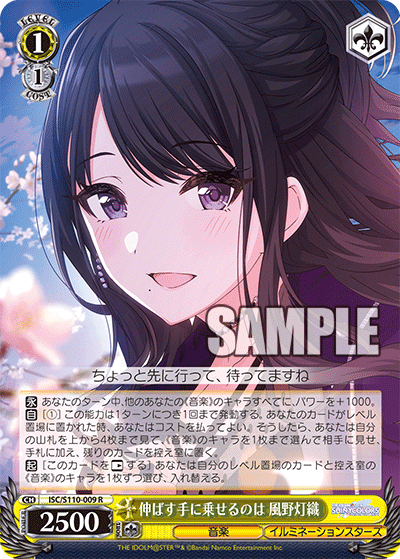

1連動ユーキ

最初に見たとき、「山上2枚見て好きな方1枚を上に置く系ね、うんうん」と思っていましたが、ちゃんと読んだら「2枚とも上に戻せる」「2枚とも落とせる」と驚きました。

電源連動として、下の連動では最高クラスのパワーカードです。

久しぶりに「これは強い」と感じたカードで、採用確定です。

3連動天音

旧弾で回したときにあまりにも弱すぎてデッキにならなかった印象のカードです。

3レベで登場し、3ルックしてもヒールも無く、フィニッシュ力も弱いため「これで勝てることがあるか?」という印象でした。

一応、保留という形で検討を続けます。

3連動ムラサキ

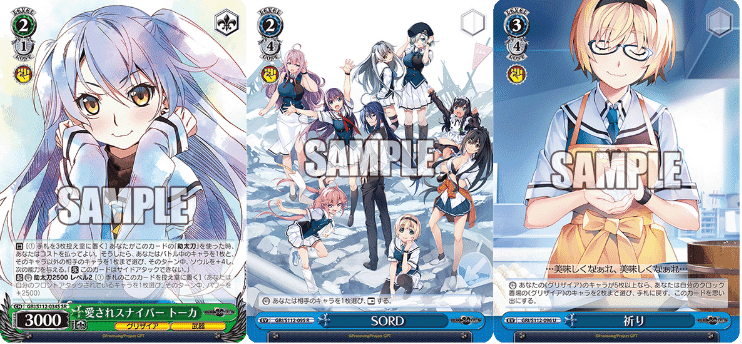

最初に見たときは「まぁ…電源なら強いか?」という程度の印象でしたが、その後、2/2のチェンジ元を読んで「確かにこれは強い」と思いました。

早い段階でこんな自由に動き回る壁が出てきたら、電源デッキには特に厄介だなという印象です。

まぁそんなこんなで、一通りクライマックス連動を比較した結果、分かりやすいのは以下の組み合わせでした。

・1連動:ユーキ

・3連動:ムラサキ

特にムラサキは、見た目にも性能的にも一番わかりやすく強そうだったので、ムラサキから構築を始めることに決定しました!👏

ムラサキデッキ構築編

1章ムラサキデッキって何?

ムラサキデッキを組むことになったわけだが、組み始める前にまずムラサキというカードの分析から始める。

長所

コンボが決まって早く出れば出るほど、盤面制圧力が上がり、手札の負荷は減る。

相手がパワーの低いキャラで殴ってくるため、単純にダイレクト面が空き、ダメージが稼げる。

連動により相手のアンコール系キャラやソウル減少キャラを除去できる。

パワーの高い相手には連動、低い相手には平パンと、展開の使い分けが可能。

短所

クライマックスへの依存度が高すぎる。

バウンスなどの除去に弱い。

ダメージレースで離された時の回答があまりにも乏しい。

1連動できるかできないかが試合に与える影響が大きすぎる。

挙げようと思えばもっとあると思いますが、切りがないので一旦こんな感じで長所と短所を終了。

とりあえずムラサキのそれっぽいレシピを一旦掲載します。

初期段階ではチョコバニラセットとかも入っていた気がしますが…今回は無くしました。(あくまでイメージレシピです。)

2章 ムラサキが目指す方向性って何?

ムラサキのデッキ構築は、以下の4つの方向性を軸に考えられます。

1.ストック圧縮

2.ヒール耐久

3.フィニッシュ強化

4.相手の面焼き

次に、ストック圧縮型の具体的な戦略について掘り下げます。

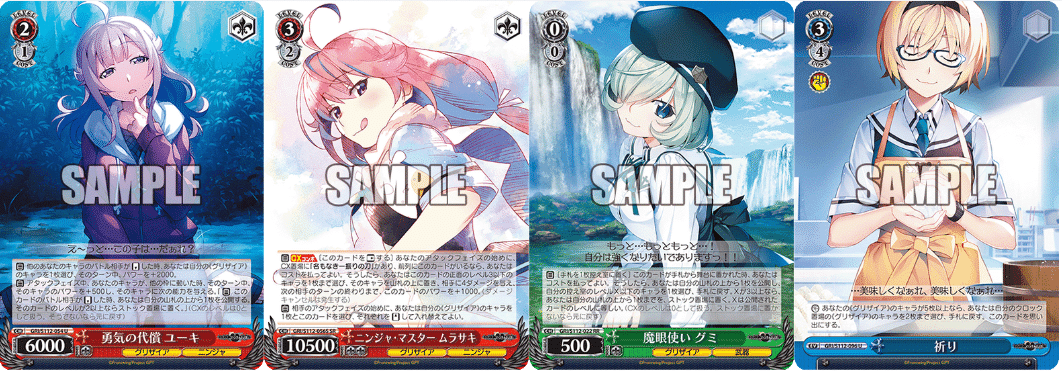

3章 ①ストック圧縮型の可能性

コンセプト

2レベの「勇気の代償 ユーキ」と3レベムラサキの入れ替え効果を活用し、効率的にストックを貯めていく構築です。この戦略では、以下のメリットが得られます。

山札圧縮の向上

ストックにキャラカードが送られることで、山札のクライマックス率が高まり、キャンセル率が上がる。安定したクライマックスの引き

次ターンでのクライマックスを確保しやすくなる。

実績と構築

使用者の声では、ストックを20枚以上貯めることが可能だとされています。

しかし、ストック圧縮型の運用には以下の課題が伴います。

デッキ構築の難易度

2レベ以上のカードを多く採用し、寄せきる構築が求められるため、デッキバランスが崩れやすい。0レベの不足

初動の事故率が高まり、0レベや1レベで攻撃できないリスクがある。

問題点と限界

長時間の大会(地区大会やCS)では、以下の点がストック圧縮型の安定性を損ないます。

事故率の上昇

0レベが少ないため、序盤のアドバンテージを取りづらい。

コンボ不正立

対策デッキとの遭遇

機能停止のリスク

ムラサキが1面しかない場合、相手のバウンス効果などでムラサキが戻されると、デッキ全体の動きが止まる。

総評

ストック圧縮型は理想的に動けば非常に強力ですが、デッキ構築や運用の安定性に課題があります。そのため、見送るのも選択肢の1つでしょう。次の章では、別の方向性について掘り下げていきます。

4章 ②ヒール耐久型の可能性!?

ムラサキデッキの基本的な動きは、元々のムラサキの流れに大きな変化はありませんが、面取りをしつつ、耐久を意識したアプローチを採ることで、ダメージレースに有利に立ち回ろうという方向性です。具体的には、ムラサキの連動を進めながら、早出しヒールやイベントカードを活用してダメージレースをうまくコントロールします。

では、実際にどのヒールを使うかという話ですが、基本的に以下の4枚がメインになると思います。

1. 有坂のヒール

有坂のヒールは、デッキ下にキャラカードを送るヒールで、使い方次第でかなり強力です。

例えば、3レベをデッキ下に送った後、集中で枚数調整をし、ドキテマグミで3レベを捲りつつヒールを回収してストック送りを行うことができます。

このように、ヒールだけでなくストック圧縮やフィニッシュへの準備も進められるため、非常に有用です。

特に、トップチェック付与による効果が強く、フィニッシュ時にも役立つシーンが多いため、カードとしての評価はかなり高いです。

2. 由美子の早出し

由美子の早出しは、正直強くはないものの、無いよりは良いという立ち位置です。

ムラサキは山掘りが遅いため、そのサポート役としては重宝します。

また、手札から登場した際には単騎11000になるため、盤面においてはパワーを確保できます。

電源で出したいキャラを手札から切れる点も強いです。

このように、必要に応じて役立つ場面があり、悪くはないと言えるカードです。

3. ヒールイベント

ヒールイベントは実際に強力ですが、ムラサキに対する回答としてバウンスが有効となり

ことイベントも対策方法が重なる為、イベントが同時に対策される事で評価が下がるのが難点です。

しかし、ドキテマグミがストックに飛んでくれる点は非常に評価が高いです。このイベントカードは、安定してダメージレースを支えるための強力な手段です。

4. 幸ヒール

幸ヒールに関しては特に言うことはありませんが、応援枠でヒールがついている点が構築時の負担を減らすため、ありがたい存在です。

安定したヒールを提供してくれるため、耐久力の面で非常に役立ちます。

総評

結論として、ムラサキ耐久型は「割と強い寄り」と言えます。

ダメージレースで離された際に、ヒールでそれを多少でも補うことができるため、その耐久力は非常に高いです。

さらに、早出しやヒールイベントによって、ムラサキの連動遅れをカバーすることができる点も良い点だと感じました。

耐久を意識したデッキにおいても、ムラサキの連動効果はしっかりと活かせるため、総合的に見てもバランスの取れた強力なデッキになります。

この方向性で進めることで、耐久とダメージレースを上手く維持しつつ、ムラサキの強みを引き出せる構築になると思います。

下記 ヒール寄せムラサキデッキイメージレシピ(完成レシピでは無いため完コピ非推奨)

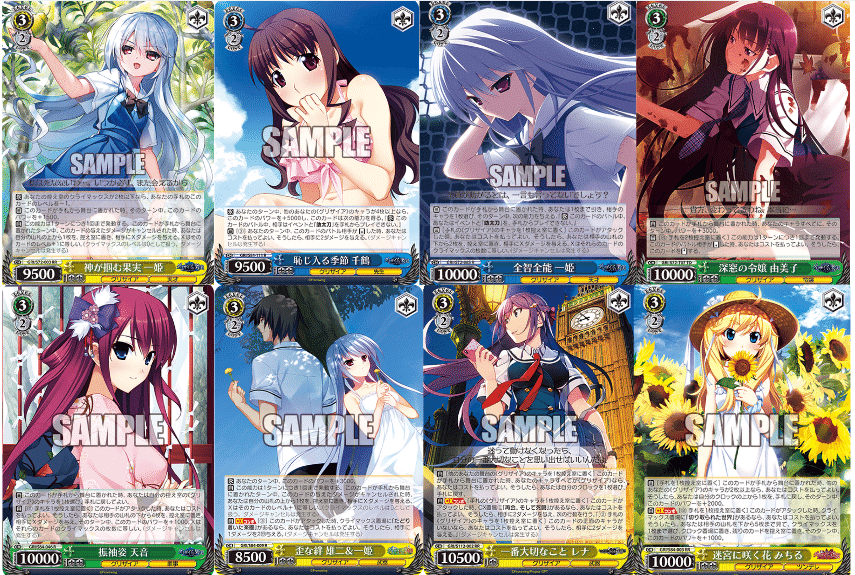

5章 ③フィニッシュ型の可能性!?

まず、ムラサキデッキの中でフィニッシュを狙うために有力なカードがあるかどうかですが、正直、ムラサキ単体ではフィニッシュ力が乏しいというのが現実です。

通常、ムラサキは連動や耐久型が主流で、試合をじっくりコントロールするデッキですが、攻めるとなると話は別です。

攻めの方向性を模索するために出したいカードとして、以下のようなカードが考えられます。

思ったよりもあった?

(上段1段目クライマックス必要なし、他クライマックス連動)

全部を解説するのは大変面倒なのでムラサキに入れられそうな物を考えました。

その結果入れられるか入れられないかで言うとこの8枚かなと思いました。

(既に約半分に…)

黄色一姫⇒通称武蔵、これはフィニッシュとして入れるには余りに不安定なのとフィニッシュとしてそもそも強くないため無し、電源とも相性悪い

千鶴⇒リバース時に2点ダメージを打てる助太刀封じ付きなので単体で言ったら完結してて高評価だがコストがかなり重いのと相手の山が強く光景も効果的でない状況などでフィニッシュとして心もとない

青一姫⇒言うまでもなくフィニッシュ力に欠けているため無し

由美子⇒クライマックス連動ではない連パンは割と評価高いムラサキで相手の自爆を多少いじれてリバース面など残せるので割とありか?

緑天音⇒五等分の花嫁にほぼ一緒の効果でいる3レベ相手の強い山に干渉しながらパンチ数増える可能性がある、電源としても相性悪くは無いため、この中だと1番理想的だなという印象

連動一姫⇒バーンは割と飛ばせるがコストが重く、登場時の方の効果が電源とミスマッチ。無しではないが有りでもない印象

連動レナ⇒ヒール付きで余った盤面をリソースに変換出来るカード

これはムラサキとはかなり相性良くムラサキの性質上相手のダイレクト面空きやすい+面返って来ていれば変換する盤面もある可能性が高いため総じて相性が良い

連動みちる⇒相手の山に干渉できるところは良い、フィニッシュ力に関して心もとない印象、比較としてはレナの方が個人的には好みかなという結果。

A. 3レベムラサキ(連動型) 3レベのムラサキは、もちろん連動型の最たる例であり、盤面制圧能力が非常に高いです。ですが、このカード単体でのフィニッシュ力はあまり高くありません。

1レベで連動できた場合の盤面制圧には強みがありますが、フィニッシュに直結する力がないため、状況によっては厳しい試合になる可能性も。

改善策

3レベムラサキをフィニッシュにつなげるためには、他のカードでの支援が必要です。

例えば、連動後に追加で火力を出せるカードがあれば、ムラサキの動きを活かしてフィニッシュに結びつけることが可能です。

B. フィニッシュ用イベント(ストックが増えた後に活用) 攻撃的なイベントカードであれば、ムラサキの連動後に大ダメージを狙うことができますが、イベントカードは使いどころが難しく、またデッキの構築によってはあまり機能しないこともあります。

ムラサキの連動後に「相手に直接ダメージを与える」系統のカードがあれば有効ですが、あまり選択肢は多くないのが現実です。

C. ヒールイベントでの耐久と同時にフィニッシュを狙う

耐久とフィニッシュを同時に実行できる可能性として、先に述べたヒールイベントや早出しキャラを利用しながら、ダメージを減少させつつ、最後のターンに爆発的な火力を狙う戦法が考えられます。具体的には、ムラサキの連動後に追加ダメージを与えられるような状況を作りつつ、相手がしんどくなるように圧力をかけていく、という形です。

D. 連動型での連続アタック

ムラサキ自体の連動を使って相手の面を捌きつつ、早出しキャラやヒールでダメージレースを維持しながら連続攻撃を仕掛けるのも一つの戦法です。

特に、ムラサキの連動後に上振れで引けたクライマックスを利用し、追加でダメージを狙うことができるかもしれません。これにより、リソース管理とターン内での火力出しがうまくかみ合えば、フィニッシュに持ち込めるかも。

結論: フィニッシュ型の難しさと可能性

ムラサキデッキは基本的に耐久や面取りに重点を置いていますが、攻めに転じるためには以下の点を意識する必要があります。

連動型でのフィニッシュを狙う場合、追加火力を得られるカードをどう組み込むかがカギ。

ヒールイベントや早出しキャラを駆使して耐久しつつ、相手を削り切るフィニッシュ。

フィニッシュのためのイベントや強力なダメージソースをデッキに取り入れる。

結論として、ムラサキデッキで攻めのフィニッシュを目指すのは難しいが、実現不可能ではないということです。デッキ構築やプレイングで、どう連動を最大化し、相手のリソースを削りながらフィニッシュに持ち込むかが勝負の分かれ目になります。

下記 レナ入りムラサキデッキイメージ(完成レシピでは無いため完コピ非推奨)

6章 面焼き型の可能性!?

ついに最終プランとなりました

相手の面に触るカードの選定は非常に重要です。

ムラサキデッキでは面取りや耐久が重要ですが、攻めに転じるためには、相手の面を除去・干渉できるカードをどう組み込むかがカギとなります。

以下の4枚が実現可能で、現実的に採用できそうなカードだと思われます。

・シルヴィア

アタック時パワー振りができるカードを使用することで、後列キャラを効率よく処理できます。

例えば、相手の後列に立つサポートキャラをアタックで処理することが可能となります。

このようなカードがあれば、相手のキャラを効率よく処理することができ、展開を有利に進めることができます。

シルヴィアと連動のシナジー

グリザイアの1連動はパワーが5500しかなく相手のキャラを倒さないといけないので、どうしても相手の盤面が強いとリバース時効果が通せない場合が有ります。

その場合にシルヴィアがいると後列にアタックする事ができるため、1連動のリバース時回収効果をシルヴィアに振り相手の後列のパワー低いキャラに対して連動を通す事ができるようになります。(パワーを横に振れるのも強い)

ただし、イベントが多くなるとこのトップチェックの成功率が下がるためデッキ構築が重要になります。緑カードの採用

このアタック時にパワーを振れるカードが緑色の場合、デッキの色のバランスが重要になります。緑カードが多くなると、構築の自由度が制限されることがあり、色合わせのために構築を変更する必要が出るかもしれません。しかし、相手の後列に触れる手段として非常に強力なため、多少色合わせに苦労しても採用価値は十分にあります。

まとめ

・後列処理に特化したカードは、ムラサキデッキの1連動の補助として強力です。

・電源対面のように後列キャラが重要な場合、これらのカードで確実に後列を処理でき、試合を有利に進められます。

・トップチェックの影響や色合わせの問題を考慮しつつ、適切なカードの選定が求められますが、強力な補助となる要素です。

このように、後列に触れるカードはムラサキデッキにとって非常に有用な選択肢となり、特定の対面に対して強力な解決手段を提供してくれます。

蒔苗焼きカード(登場コスト要求)について

焼きカードが手札を使わず、登場コストを要求する点は、デッキのストックや手札の管理に対する依存を減らし、盤面制圧の一環として非常に魅力的です。ただし、電源環境で後列キャラが0レベであることが少ない場合、焼き効果のターゲットに困るもしくはことが予想されます。

例えば、相手のキャラが 0レベの後列キャラであることがほとんどなら、焼き効果の対象が多いかもしれません。

しかし、この制約をどう扱うかでデッキの幅を広げることができ、焼きカードの使い所を見極めることが非常に重要です。

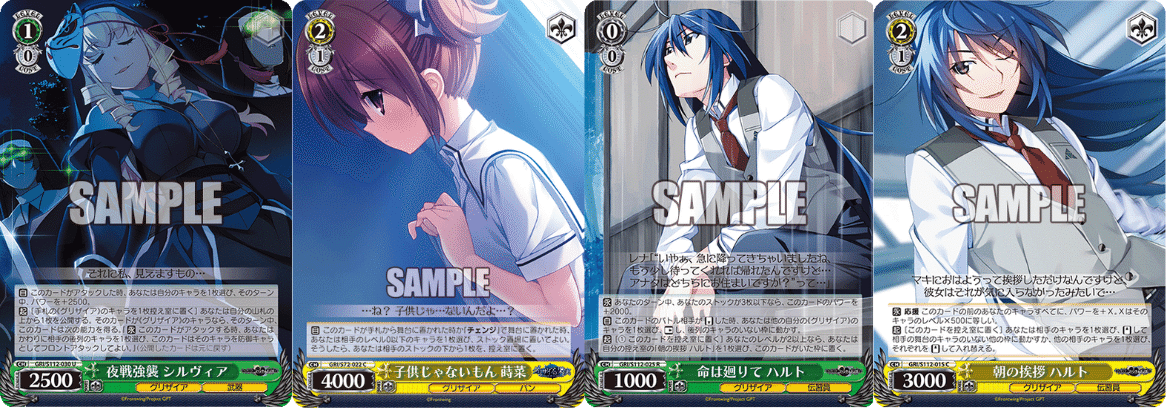

0レベハルト

0レベハルトは、両断効果を持ちながら2レベハルトへのチェンジを持っているカードです。

両断効果自体は後列にさげたいキャラが少ないという状況が多いですが、特定の状況、集中など後列キャラをさげる事ができれば非常に有用です。

この部分は使うタイミングを選びつつ、特定の展開に合わせて使うのがポイントとなります。

チェンジ効果に関しては2レベハルトの効果を使った後に3コストアンコールを行いもう一度2レベハルトの効果使いたい時などにコスト削減できるため強い瞬間はあるなと思っています。

2レベハルト

2レベハルトの効果は、入れ替えや引っ張り出しが可能なため、非常に強力です。

この効果がゲームの流れを大きく変える可能性があり、1コストと手札1枚で戦況を有利に進めることができるため、柔軟性が高いカードです。特にムラサキデッキでは、2レベの効果を発動した後にさらに戦局を動かすことができるため、強力なパーツになる可能性が高いです。

入れ替えによる後列キャラ封じ

2レベハルトセットの入れ替え効果によって、相手のキャラを後列に封じることができる点が特に重要です。この効果をうまく使うことで、相手の強力なキャラを無力化し、特に3レベキャラを後列に追いやることで、その強さを抑えることができます。

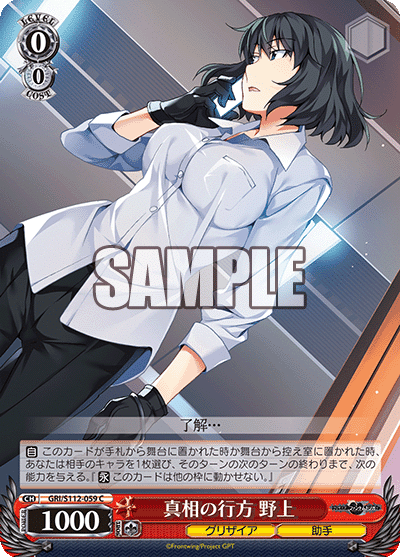

また、野上(移動ロック)とのコンボで、後列に封じ込めたキャラをさらに効率的に制御できるため、非常に強力です。

このように、ムラサキデッキの構築や戦術において、これらのカードは非常に重要な役割を果たすことができるため、使いどころを見極めながらデッキに組み込むことで、より強力なデッキに仕上がるでしょう。

そんなこんなで焼き構築

サンプルレシピ

ヒールに関してはもっと多めで良いくらい(多くても7枚程度)

基本的にはムラサキの移動で相手に下からフロントアタックを要求しダイレクト面が空いたところに対してシルヴィアやハルトを使い相手の後列に干渉していくスタイル

1レベでも助太刀で返せたりするとダイレクト面が空きシルヴィアなどを通しやすくなる

(シルヴィアが相手の前列全部埋まってる場合は前列3面倒すのも前列2枚+後列1枚倒すのも合計3面倒してることに変わりなく、相手の手札枚数の増減に変わり無いため可能な限りダイレクト面を作りシルヴィアを差し込んでいきたい)

ここまでムラサキ型に関して色々と触れてきましたので、ムラサキ型と天音型の違いを簡単に表にまとめました(あくまで個人的な主観による比較です)。

ムラサキ型はコンボが決まった時の圧倒的な盤面制圧力が特徴で、簡単に勝てるゲームもありますが、その分引きやリソースの要求が重めとなり、安定性には欠けることがあります。

一方、天音型は盤面制圧力という点では特別な強みはなく、普通のテンポ電源デッキといった印象ですが、カードの要求が少なく、安定性重視で全体的に扱いやすいデッキです。

ムラサキ型まとめ

ムラサキというカードは、確かに強力な性能を持っており、対面によっては非常に有利に立ち回れることもあります。

そのため、トリオでデッキを選ぶ際には、回らない試合をある程度切り捨てる覚悟で握る候補に入れるのも一つの選択肢だと思います。

ただし、このデッキは他のデッキに比べて、対面の相性だけでなく、自分の引きなどの要因によって勝敗が大きく左右される「振れ幅」が大きいデッキでもあります。

そのため、この特性を理解し、受け入れた上で使用するのであれば、良い選択になると考えています。

天音デッキ構築編

天音型とはどういうデッキか

まず最初に、天音型の特徴を理解するために、大前提として認識しておきたい点があります。

3レベの天音によるフィニッシュ力は、ムラサキ型よりも高いですが、他のデッキと比較するとそのフィニッシュ力は決して高くはないという点です。

この事実を理解した上で、なぜ天音型を使うのかという理由について考えてみましょう。

グリザイアとして強い8電源を組んだ場合、連動カードがムラサキ型か天音型になることが多く、実際に比較した結果自分は天音を選択しました。

このように、天音型の選択肢を考え始めたきっかけは、ムラサキ型と天音型の比較が発端でした。

※連動なしで、ヒールや他のフィニッシュを重視するアプローチも十分に考えられる選択肢であると認識しています。(ムラサキ、天音両方なし)

天音型の特徴

天音型デッキにおけるフィニッシュ力の補完

天音型デッキにおけるフィニッシュ力の低さを補うため、2レベから天音を運用するアプローチは非常に効果的です。

3レベでのフィニッシュに頼らず、早い段階から天音を活用してツインドライブを行い電源を捲りやすくし盤面を支配する方法は、電源デッキとの相性が非常に良いです。

天音の2レベ運用に関する利点

ツインドライブの強化

天音の効果でノーコストでツインドライブを発動できるため、2レベでこれを活用することで、攻撃回数が増え、盤面を有利に進めることができます。

これにより、相手にプレッシャーをかけつつ、有利な展開を作りやすくなります。

電源とのシナジー

電源デッキでは、コストを節約しつつ連動を発動させることが重要です。天音を2レベで運用することで、必要なリソースを効率よく使いながら盤面を形成することができます。

特に、8電源を活かして、天音を複数面出し、盤面の圧力を増すことができるため、この戦術は非常に強力です。

3レベのコスト管理

3レベに上がるタイミングでは、コストの使い方が重要です。

天音を2レベで使うことによって、ストックを無駄にせず、複数回の攻撃を行うことができます。

そのため、3レベに上がった後でも、効率よく必要なコストを使いながら強い動きをする事が可能です。

そのため、ツインドライブを活用し盤面を強くしつつ、コストを温存し相手の攻撃を受ける準備ができる点は、非常に安定感を感じます。

ヒールカードや防御札の活用

グリザイアの強みである防御札をうまく活用すれば、攻撃後の防御をしっかりと行いながら、次ターンに天音のツインドライブで再度攻撃することができます。リソース管理と防御と攻撃のバランスを取ることが、デッキの安定性を高める重要な要素です。

天音を使用する際に押さえて置きたい点

3レベ天音の弱さ

3レベ天音のフィニッシュは他のデッキと比べると弱いため、そのままでは他のデッキと比較して劣る点が多いです。

2レベから運用する事を考慮

ここでポイントとなるのが、天音を2レベで出す事を考慮することです。

天音の効果はツインドライブとバーンを(ノーコスト)、2レベで活かしながらアタックを重ねることで、フィニッシュ力を確保できます。

その反面フィニッシュ力に特化したデザインではないため、3レベで一気にフィニッシュをしかけるというよりは2レベで1回ジャブ打って3でもう1回などが効果的です。

8電源の特性を活かして、2面の天音を並べることで盤面におけるアドバンテージも確保できます。

盤面形成に貢献

2レベで天音を出すことにより、ツインドライブによるアタック回数を増やすことができ、攻撃回数が増えることでダメージが早くなります。

さらに、グリザイアの防御札を活かすことで、山を削り過ぎて負けるリスクを避けることができます。

防御札の強さと安定性

グリザイアの防御札の強さを活かすことで、攻撃的なカードを並べつつ、打点を防げる点も大きな強みです。

相手のリソースを道中で削り、相手が十分な準備ができない状態でヒール耐久や防行札でのフィニッシュターン防ぎは試合の決め手になる場合も多いです。

結論

天音型のデッキは、フィニッシュの弱さを補うために2レベで運用するという考え方がプレイに幅を持たせてくれます。

この方法により、天音の弱点を補い、盤面を支配する力を高めることができます。

天音自体フィニッシュ力がとても高い訳ではないので2段階でフィニッシュするくらいの気持ちでいきましょう!

それを実現するための防御札がグリザイアにはあるので有効的に使っていきましょう。

また、8電源の特性を活かしながら、高いパンチ数と防御札で安定したダメージレースを進めることが可能となるため、非常に面白いデッキだと思っています。

というわけで、色々と調整を重ねた結果、最初に天音型として形になったリストがこちらです。

当時の環境では、マッチングする対面デッキの多くが、電源を多用するタイプというよりも、クライマックスを貼って打点を稼ぐことを重視するデッキが主流でした。

そのため、1/1の入れ替え効果を持つユーキを採用し、相手にサイドアタックを強要したり、ダイレクト面を空けてこちらが打点を稼ぐような動きを意識していました。

実際、この構築で悪い結果は出ず、そこそこの勝率を記録することができました。

しかし、今振り返ると、グリザイアへの理解度が不足していたため、デッキを十分に扱いきれていなかったと感じています。

下記のリストが、最終的に地区大会に持ち込むことに決めたデッキリストです。

この後は有料部分となりますが、天音デッキの回し方や立ち回りについて、カード別の分析など詳細に言語化して解説していきます。

特に、グリザイアを使ってみようと考えている方や、このデッキに興味を持っていただけた方には参考になる内容です!

こちら今回の記事で記載させて頂く天音型(1枚~3枚程違いあり)で前期地区大会2回入賞された

「しおぴぃ(^◯^)@Co_Pitz」さんの勝利投稿となります!(本人掲載許可済み)

https://x.com/Co_Pitz/status/1857701161446551763

https://x.com/Co_Pitz/status/1865324113184837833

また、オカケンやドキテマなどのカードは需要が高まることで値上がりする可能性がありますので、興味のある方は早めの行動をおすすめします。

課金いただいた際には、お布施気分で応援していただけると非常に嬉しいです!

🔶カード採用理由等紹介

🔶目指すべきリソースとは

🔶マリガン基準

🔶各レベ帯の動き

🔶デッキタイプ別立ち回り

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

投げ銭制にしてみました!