How to update Windows11 to 24H2

既に大量の解説動画などが出ているので今更ですが、非対応PCに対するWindows11 24H2への更新方法について解説します。

第一章 Windows11 の ISO ファイルをダウンロードする

まず下リンク先から、Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする。 本稿では、2024年10点での最新版である24H2を想定している。

言語選択画面では当然日本語を選択する。

大前提を先に述べておくが、いくら旧型のパソコンといっても、2010 年以降発売のモデルであることが望ましい。

(※CPUモデルが、どこまで遡及して対応できるかは正確に調査も検証もしていない)

私個人は、2007 年発売のノートパソコンにも Windows11 をインストールしているので、絶対条件ではないが一応書いておく。

また、Windows10以上 が搭載されていることも必須の前提条件である。

次に、ダウンロードした ISO ファイルを右クリックからマウントを選択すると、仮想ドライブにマウントされる。

次に、下図のようにコマンドプロンプトを管理者権限で起動する。

次に下図のように、パスを仮想ドライブ(この場合はF)に移動し、「setup /product server」と入力して実行する。

「インストールの品質向上に協力する」のチェックを外し、「セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更」をクリックする。

次に、「今は実行しない」にチェックをつけ、「次へ」をクリックする。 「同意する」をクリックすると、インストールが開始されるので、あとはメッセージに従って進めて行けばよい。

決して難しくない、ただこれだけのことで、サムネのように旧型のパソコンにも Windows11 をインストールすることができるのである。 ここ10年以内程度のパソコンであれば、買い替える必要など全くない。

お金に困っていないなら別に買い替えるのも良かろうが、そうでないのなら、こういうアイデアを活用していけば、それだけでパソコン買い換えという支出を抑えることができるのである。

第二章 Windows Update を実行する

前章において、インストール時の Windows Update を回避している為、

Windows11 のインストール後に手動で実施する必要がある。

以下、その手順について解説する。

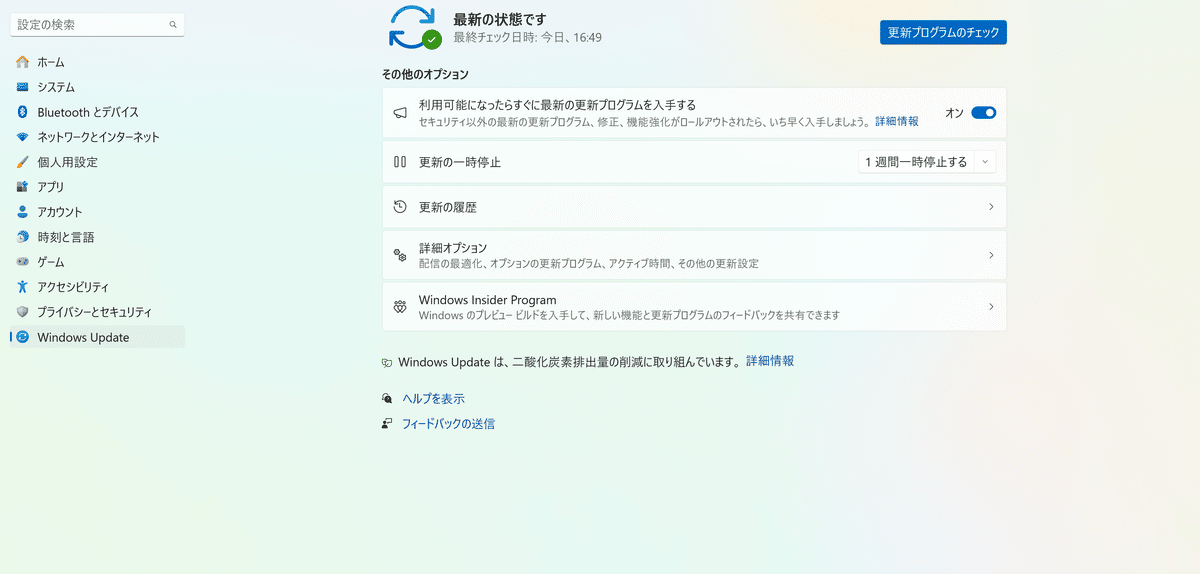

まずスタートメニューから設定画面を開き、画面左下の「Windows Update」をクリックする。

次に、画面右上の「更新プログラムのチェック」をクリックする。

更新プログラムのダウンロードとインストール終了後は再起動が必要になるので、「今すぐ再起動する」をクリックする。

再起動終了後、再度 Windows Update を確認し最新の状態になっていれば更新は完了である。

第三章 Rufusを使用する方法について

2024年10月現在、Windowsの次期メジャーアップデートはWindows12と言われているが、それがリリースされた場合においても第一章で解説した方法が使用できるとは限らない。

実際にリリースされてみないとわからないのだが、仮に第一章で解説した方法が使用できなかった場合に備えて、もう一つの方法を解説する。

(※勿論、本章で解説する方法も使えない可能性は0ではない)

フリーソフト「Rufus」を使用する方法である。

理論的には、第一章で解説した方法と同じように、インストールプログラムが本来備えているシステム要件のチェックプログラムを強制的にキャンセルする方法である。

それでは、次項よりその具体的な使用方法について解説していく。

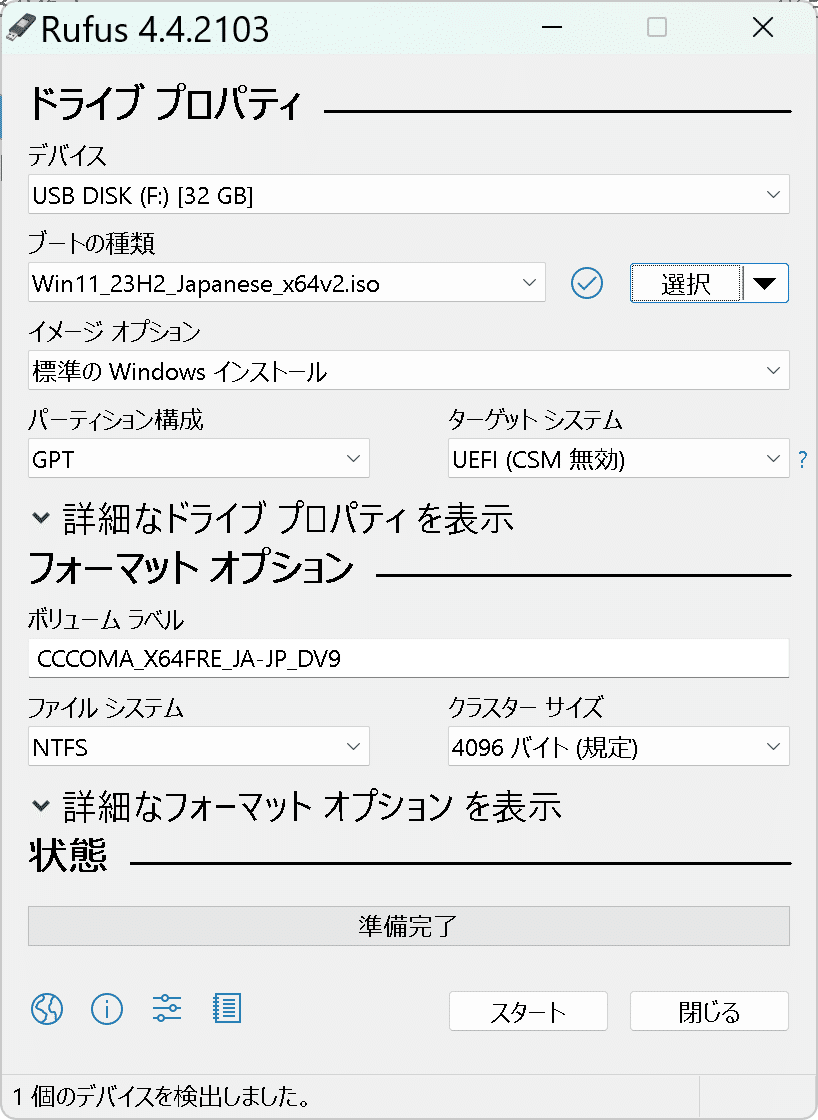

まず、Rufusの公式サイトよりx64用の最新バージョンをダウンロードする。

更に16GB以上のUSBメモリを用意し、USBに差し込んで使用できる状態にしておくこと。

ダウンロードした実行ファイルをダブルクリックすると。下図のようにアプリケーションが起動する。

また、この時点でWindows11用のISOファイルをダウンロードしておくこと。その方法については、既に第一章で解説している。

次に、選択をクリックしてダウンロードしておいたWindows11のISOファイルを読み込むと、下図のような状態になる。

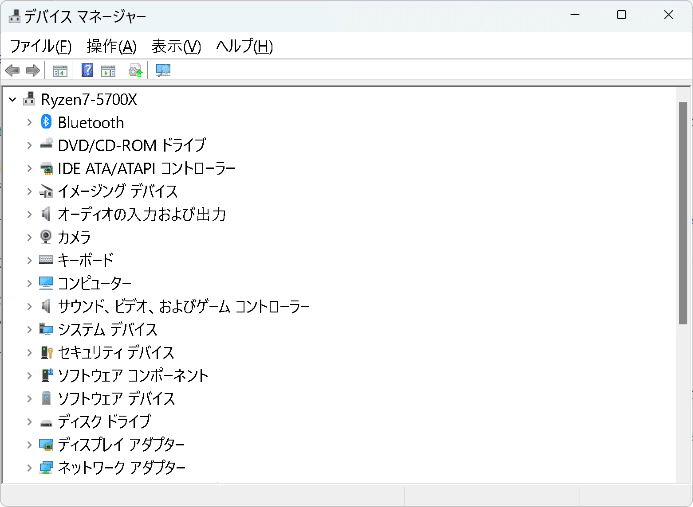

次にパーティション構成を設定するが、ここで自分が現在使用しているCドライブが、GPTフォーマット形式かMBRフォーマット形式かを確認しておく必要がある。

現在、MBRフォーマット形式はほぼ使用されていないが、本解説書はそもそも旧式のパソコンを想定しており、MBR形式が使用されている可能性が高く、事前にそれを確認しておく必要がある。

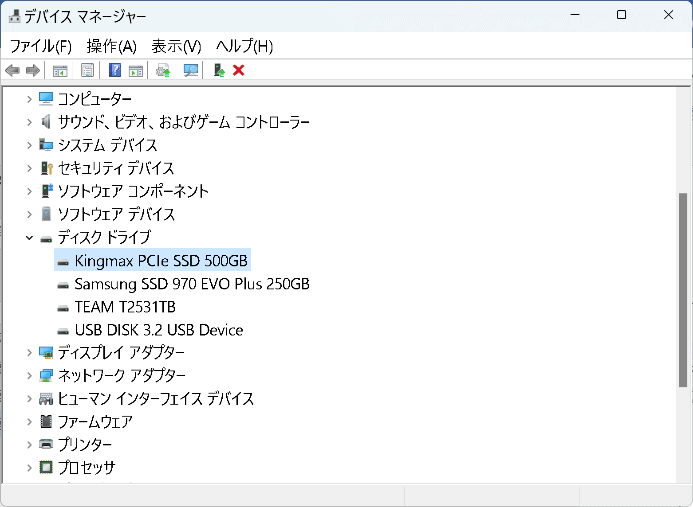

まず、下図のようにデバイスマネージャーを開く。検索窓に「デバイスマネージャー」と入力しても良い。

次に下図のように、ディスクドライブからCドライブを割り当てているストレージを選択し、右クリックしてプロパティを開く。

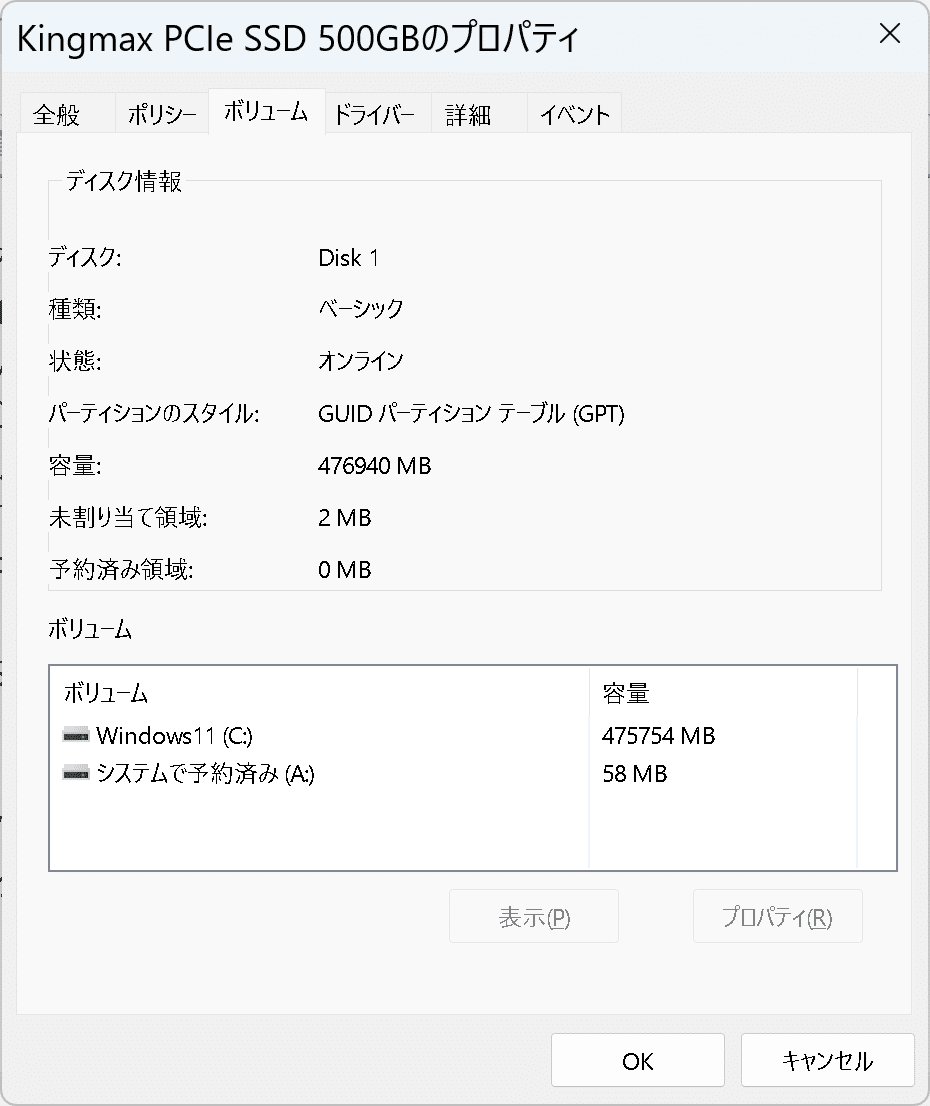

ボリュームタブで「表示」をクリックすると、下図のようにパーティションスタイルが表示される。この場合はGPT形式であることがわかる。

ただし、繰り返すが本稿で想定しているような旧型パソコンの場合、ここはMBR形式である可能性が高いので注意してほしい。

パーティション構成を正しく選択したら、「スタート」をクリックする。

下図のように選択肢が表示されたら、設定はこのままで良いので「OK」をクリックする。

次に下図のように表示されるので、「OK」をクリックする。

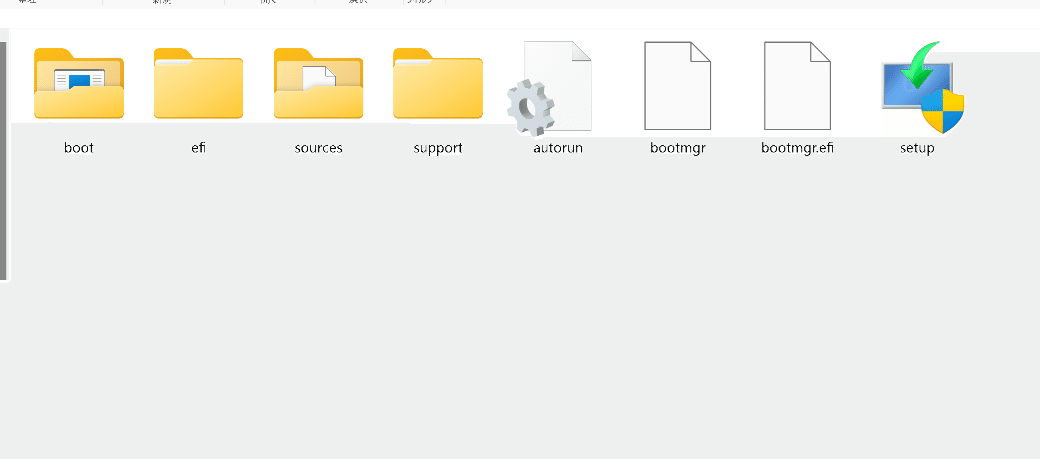

作成が終わると、下図のようにUSBメモリ内に移管ストール用のファイルが完成しているので、「Setup」をダブルクリックする。

下図のようにインストールプログラムが起動する。この後の作業手順については、前章で解説した通りである。

なお、ここで作成したRufusで作成したUSBメモリは起動ドライブとして使用することもでき、その場合はアップデートではなく、クリーンインストールも可能であることを付記しておく。

以上で、Windows11 のインストール作業は完了である。追記事項や変更事項等があれば、追記・改訂していく。