循環型社会への道のり

2021年9月27日

武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース クリエイティブリーダシップ特論(第12回)の講義内容をまとめたnoteです。

【講師】株式会社fog代表 大山貴子さん

講師プロフィール

大山 貴子

株式会社fog代表

サーキュラーエコノミーコンサルティング

循環を生み出す組織・コミュニティ開発ニューヨークにて新聞社、EdTechでの海外戦略、編集&ライティング業を経て、2015年に帰国。 日本における食の安全や環境面での取組みの必要性を感じ、100BANCH入居プロジェクトとしてフードロスを考える各種企画やワークショップ開発を実施後、サーキュラーエコノミーの実現を目的としたデザインコンサルティン会社、株式会社fogを創業。循環をつくる( )をつくる会社として、サーキュラーエコノミー及び循環型社会の実装を、人材・組織開発から行う。

現在の業務

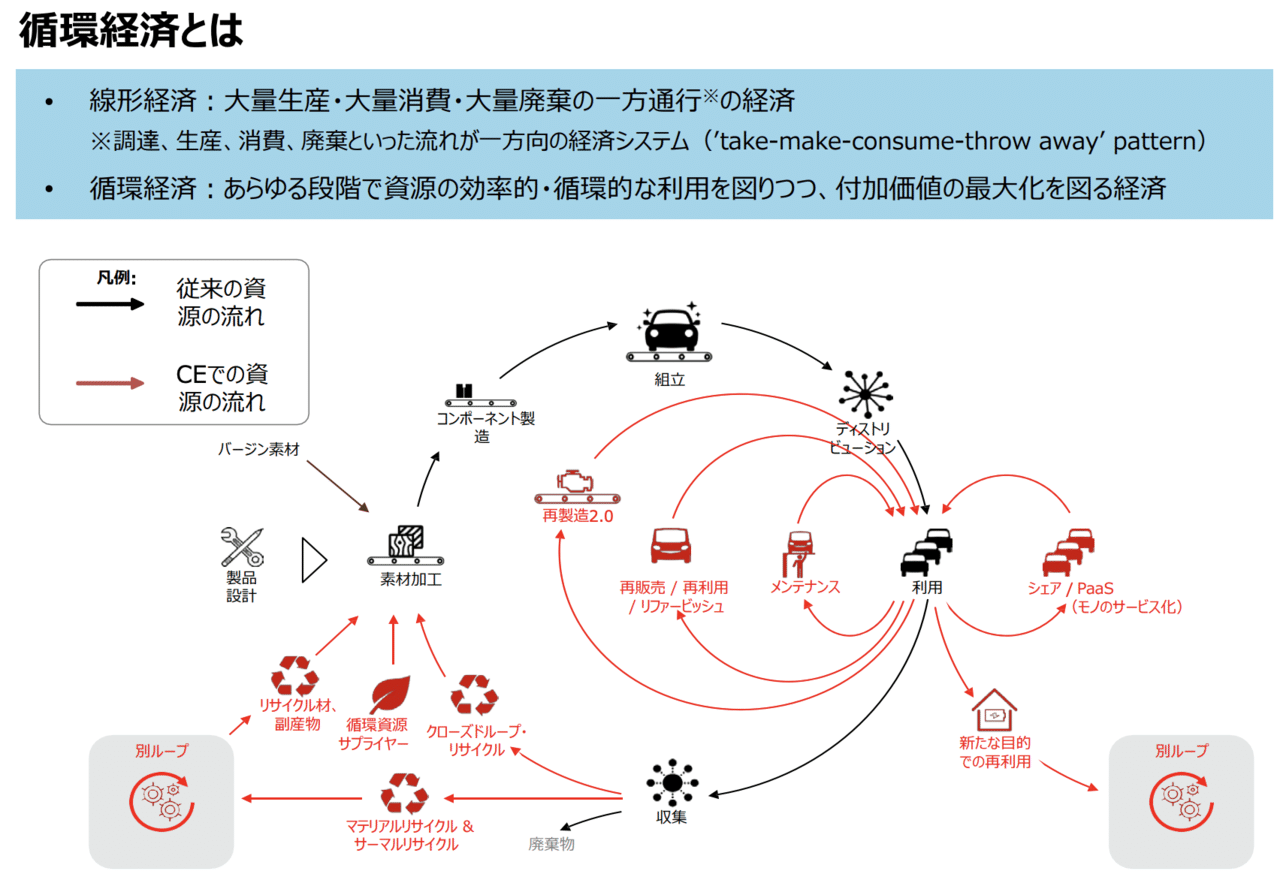

大山さんは現在株式会社fogの代表として循環型社会の実現に向けた変革コンサルティングを行なっています。循環型社会とは有限である資源を効率的に利用することで、持続可能な形で循環させながら利用していく社会のことです。英語の「サーキュラーエコノミー」が類似の概念としてあると思いますが、少し違う意味合いがあるかもしれません。サーキュラーエコノミーは経済活動に限定されているイメージですが、循環型社会は経済含めて社会全体を循環させていくという考え方になると思います。

そんなfogのビジョンは「サーキュラー変革の起点は人である。人を起点にした循環型社会の共創」というものです。

fogでは.サーキュラーエコノミーは組織やその中に存在する人の意識の変革なしに実現しないと考えているそうです。したがってコンサルティングの内容や運営企画は人材・組織開発が中心になっています。

elab

ここからはfogの活動内容です。

実際に循環する日常を選ぶ食とものづくりのラボとしてelabを運営されています。elab の説明は以下の通り。

気候変動、マイクロプラスチックといった海洋汚染、生物多様性の危機、ゴミの最終処理場問題。これだけ聞くと課題が大きすぎて気が遠くなってしまいそうです。élabはこうした課題を自分達から切り離すのではなく、むしろ自分達の暮らしの中に取り込んでいく。循環を基本とした日常を「えらぶ」場として、例えばこんな拠点にしたいと考えています。

・気候変動と直接的に関わりがあるCO2の排出量が比較的少ない食事を提供する「レストラン」

・日本在来の薬草茶や日常使いできる食材の量り売りマーケットを行う「フードスタンド」

・ただ商品を購入するだけではなく、訪れる人にも循環するものづくりを体験してもらう「マテリアルラボ」

elabの説明やイメージ画像を見て思ったことは、めちゃくちゃおしゃれだということです。これであれば地元の人も日常使いできそうですし、利用する中で自然とサーキュラーについて学ぶことができると思います。

「サーキュラーだから地球にやさしいよ!利用してくれたら地球にいいことしてることになるよ」といった押し付けがしいイメージが少しでもあった場合、利用者は引いてしまうと思います。elabは全くそれがないです。

この溶け込むデザイン、非常に素晴らしいと思いました。

うんなんローカルマニフェスト

続いてうんなんローカルマニフェストについてです。fogでは島根県雲南市 公益財団法人うんなんコミュニティ財団とともに市民調査を実施し、集まった声を元にこれからの行動指針となる「うんなんローカルマニフェスト」を作成されています。

大山さん曰く雲南市は外から見るときらきらして見えていたようなのですが、実際に住人に話を聞いてみると全く逆だったそうです。そういった住人の声を拾いながら作成されたのがこのマニフェストで、fogの社員の方は実際に3ヶ月ほど雲南市に滞在されていたそうです。

このエスノグラフィー的なアプローチは大山さんの大学での経験が活きているのではないかと思いました。大山さんは大学時代にウガンダでのフィールドリサーチを行われたそうで、その際に現地への溶け込み方について研究されたそうです。他の学生は現地に溶け込めずに早く帰りたい、といった態度だったらしいですが、大山さんは現地のおじさんと仲良くなり、ウガンダでは超高級品であるコーラで盃を交わす間柄になったそう。サーキュラーデザインと人類学の関係性の深さも感じますね。

所感

今回の大山さんのお話の中でもっとも共感できたのは、「現在の日本ではSDGsやサステイナブルが単なるマーケティング手段と捉えられている」という点です。

実際に私の周りでも「クライアントが力を入れているからうちの会社でも何かやらないと」とか「役員が言い出したからやらないと」という人はたくさんいます。また、競合他社がこれらに関するニュースリリースを行なった場合、社内がざわついたりします。

まだまだ日本では「なぜやるのか?(Why)」が欠落しているのではないでしょうか?Whyがないままサステイナブルやカーボンニュートラルの施策を推進しても全く共感が得られません。やはり、これからの経営にはWhy(=パーパス)が最も重要になってくると思います。

大山さんの活動はリアルな循環型社会とは何か?をリアルな体験を通じて教えてくれます。これからどんどん活動を世の中に発信して、世間の意識を変えてほしいと思います。みんなでelab、応援しましょう。。