「さとのば大学」を受講して、少し先の未来に光が射しこんできた。

移住なんて、数ヶ月前までまったくする気はなかった

2019年は激動の一年だった。

年のはじめの頃には、東京を離れるということがまだ全然リアルではなかった。このまま東京で、次のキャリアを積むため、と週末を中心に大学院大学の講座に通いながら、平日は仕事で名古屋や京都に出張することも多かった。ようやく、自分の生き方と仕事がリンクしてきた気がしてきていたし、面白くないわけではなかった。

都会でもっと面白く働くことを考える一方で、もう東京はそろそろ良いかな…と思うこともあり、ときどき有休をとっては郡上カンパニーのワークショップや研修に通う生活を、2018年から続けていた。

***

とにかく、わたしの生活は、何かと詰め込みすぎる傾向にある。こういうのを、生き急いでいる、と言ったりするのだろうか。

あれよあれよという間に、梅雨が終わる頃には会社を辞めた。

もうしばらくは海外旅行にも行けないかもな…と思い、タイ古式マッサージの勉強をするためにタイへ行き、しばらく行けていなかった大好きな土地 台湾へ行き、イノベーションカンファレンス&ツアーに参加するためにベルリンへ行き。

あちこちを怒涛のように訪れてから郡上へ引っ越した。(ちなみにご想像の通り、翌月のクレジットカードの引き落とし額はひどい有りさまだった。)

具体的にどんなことをするのか、何も決まっていなかったけど、新しいことが始まる不安と、それと同じくらいの期待だけを持って、中部国際空港からの帰路についていた。

かたちがないものを、かたちがあるかのように思い込んでいた

郡上に移住して半年の間。思っていた以上に心が揺れ動くことが起こりすぎた。最初の期待なんて、びっくりするくらいあっという間に崩れ去った。

ここで暮らすことをあきらめた方が良いのではないか、と思う日もあったし、初めてのフリーランス生活もなかなかにこたえた。慣れないことが次々に起こり、将来への不安もただひたすら増すばかりだった。

ふと不安になった時に、サクッと一緒にお茶できる友だちもいなければ、ふらっと立ち寄れる映画館もライブハウスも、リフレッシュするためのジムも、ショッピングモールも、本屋すらもない。

わかってはいたけど、絶望感に支配される日々だった。

***

私が参加している、郡上カンパニーの共同創業プログラムでは、ざっくり言うと、土地に根ざしながら地元のパートナーとともに3年をかけて未来を築く事業と暮らしを作り上げていくことがミッション。

だけど、会社員生活が長いわたしは、「前提事項と思われること」に囚われすぎていた。

郡上という舞台で、誰と・何を・どのように事業化していけば良いか、それに自分はどう関わっていけば良いのか、2019年が終わる頃まで、まったくわからなくなっていた。

その時にはまったく理解できなかったけど、新卒で入った会社の上司が言っていたことを思い出した。

「目標とかって、自分でつくって良いものなんだよ。」

あれから10数年経っているのに、まだわたしは人から与えられることを求め、固執していたのだ。

年の変わり目が運の変わり目になる、こともあるのかもしれない

そんな中で、2020年のはじまりに出会ったのがさとのば大学だった。

さとのば大学とは、キャンパスが存在しないオンラインでのコミュニケーションを主体とした、旅する大学のこと。主に、地域で暮らし実践をする人たちを対象に、定期的にZoom等でのオンライン講義を開講している。

郡上カンパニーのプログラムの一貫でご紹介をいただき、そのプログラム設計に興味があったこともあり、参加することに決めた。プログラムを通じて、別のフィールドで活動する人たちに出会いたい、という思いもあった。

講師陣はそうそうたるメンバーが揃っていたものの、自分自身がこの講座から何かを受け取ることが出来るか…という点について、実は最初の頃はとても懐疑的だった。特に、プログラムの序盤に据えられていた、兼松 佳宏さんの提唱するbeの肩書き。これについては、自己中心的にものごとを解釈して進めるなんて…(怒)くらいに解釈していた。(兼松さん、ごめんなさい。本当に!)

さとのば大学での学びから受け取ったものは数えきれないくらいにある。

どの講義も意見交換も、本当に大切な時間だったし、すべての講師の皆さんは経験豊富であたたかく、参加者の皆さんも吸収力にあふれた、最高の学びの場だったことを、まずは付け加えておきたい。

▲どんなあたたかなコミュ二ティかサクッと知りたい方は、さとのば大学の立ち上げメンバーのお一人で、講師の西塔さんのインタビュー記事をご覧ください。泣く〜〜〜〜!

***

講義全部のことを書いていると、本当に書ききれないくらい膨大な量になってしまうため、ここでは特に自分自身のトランジション(変容)に特に強く影響を受けたポイントを2点、挙げたいと思う。

「beの肩書き」の本当の意味に気がつくことで幸せを受け取ることができた

まず最初に大きく影響を与えられたのが、beの肩書き。beの肩書きとは何か。(引用:greenz.jp 記事)

人間のあり方は、ありのままの存在「be」と、為したことで規定される「do」の2つがあり、beとはすべての土台になるもの、という理論

当初のわたしは、「個(自分)」のやりたいことをベースに活動や仕事をすることに違和感があった。

だけれど、受講生たちと話をしながら「自分の底にある想い」を少しずつ言語化していくことで、自分自身が縛られていた思考に気がつくことができたように思う。

元をたどれば、家族の関係性や学生時代の経験、会社勤めなどの影響で、「誰か」のニーズを拾い、ご機嫌をうかがい、良い感じの解決策に無難におさめていく、というやり方が染み付いてしまっていたのだ。

もちろん、これは社会人として世界をうまく泳いでいくのには必要な能力の一つに違いない。それに、one for all, all for oneの精神は間違いなく強いチームをつくる上で、大事な概念の一つだ、と思うことは今でも、ある。

しかし、自己肯定であるbeがしっかりとしていないと、いくらdoを積み重ねても安定していかず、虚しさだけが降り積もっていく。

人は生きているうちに、社会の中でさまざまな名前や肩書きを与えられ、それらはいずれもdoの肩書きであり、社会的なポジションとしての自分を指し示しているだけに過ぎないことに気がつかされた。

beの肩書きとは、“自分理念”としての『人生の肩書き』であり、自分らしい人生をデザインする上で大切な軸だ、ということだ。

複数回に渡り、受講生同士でじっくりとお互いのことを話し、ギフトとしてそれぞれの思うbeの肩書きを渡し合う。

序盤にこのやりとりがあったのは、受講生同士の透明な信頼関係を築く上で、非常に重要なフェーズだったと思うし、低くて仕方のない自己肯定感を少しだけ高めてくれる、こそばゆいけど素敵なイベントだった。

▲同期のみんなからいただいた、わたしの「beの肩書き」。(とっても恥ずかしいっ)

本も出版されているので、ぜひ気心の知れた仲間たちと、beの肩書きワークショップをやってみていただければと思う。

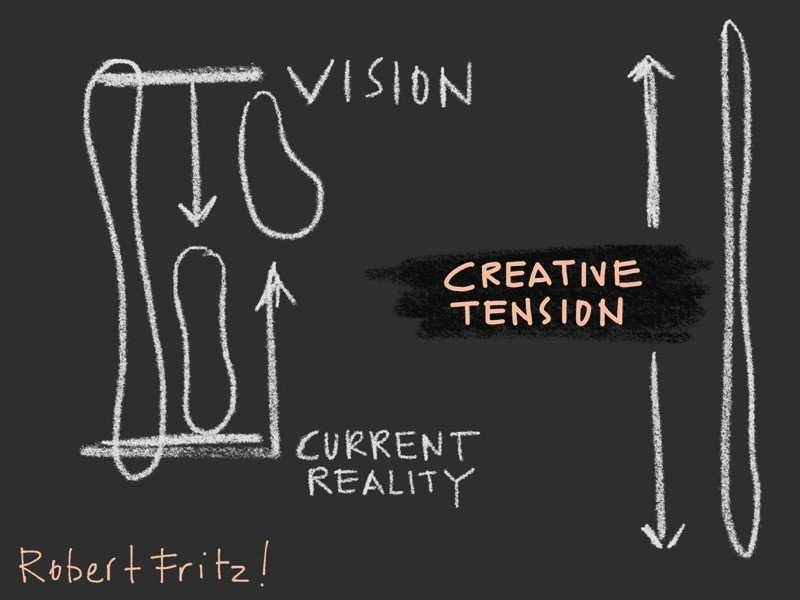

「クリエイティブ・テンション(創造的緊張)」を知ることで、意図とアクション(行動)のバランスを整える

もう一つ、大きく自分のマインドセットに影響を与えてくれたのが、井上 英之さんによる講義『クリエイティブテンションとセオリーオブチェンジ』だ。

残念ながら、リアルタイムではなく、録画ビデオによる講義だったのだけど、じっくりと講義内容を深めることが出来たのは良かったように思う。

わたしはおそらく、理想が高い。特に仕事においては、なかなか理想の状態にたどりつけず、妥協もできず、虚しくなることや、怒りをコントロールできなくなるようなことも度々起こる。加えて、設計思想が強くあるため、「走りながら考える」ようなことが案外苦手だったりする。

***

井上さんの講義の中での学びを要約するとすれば、以下の3点。

1. 創造と現実のギャップを知ることで、落とし込みどころを探る

2. 「欲しい未来」はやりながら探る。「やること」は、トランジション・プロセスにつながる

3.「わたし」を主語にしてものごとをはじめる(ビジョン)と世の中を変える共創(アクション)が起こる。これは民主主義の本質である

自分は今、どの状態にあるのか。メタ認知をすることによって、負のサイクルをポジティブなサイクルへとリフレーミング(変換)して捉えていく。それが、自己肯定感を高め、『からだ・あたま・こころ』など、人間の全体性のバランスを整えることにつながる。

そういったサイクルを整えることで、自分自身の願いを知り、ポジティブなアクションへとつなげていく。講義を受けて、それらの現象に納得感を持たせてもらったことに加え、beの肩書きで学んだ「わたし」を主語にしてプロジェクトを考えていくことに実感を持てた。

(出展:Creative Tension Image by Kelvy Bird)

これまで言語化できていなかった多くの事象に名前を与えてくれたことで、特に行動の面での納得感が増した。人が安心して生きるのに、ある程度、一般的に言語化されていることは必要だと感じた。

最終発表

最終発表会は、3月の末に行われた。

受講者、講師に加えて、関係者を誰でも呼んでもOKな、オープン発表会形式。トップバッターで緊張したけど、3回ほど資料の推敲を重ねて、自分の考えと学びを整理でき、受講後のマイプロジェクト推進に向け、良い時間をつくれたように思う。

さとのば大学の醍醐味とは

長々と書いてしまったけれど、さとのば大学の一番の醍醐味は、3ヶ月間に渡って毎週火曜〜木曜の午前中、同じメンバーで意見を交わしながら学びを互いに深めていくことだ。老若男女、会社員から地域おこし協力隊員、学生まで様々な立場の人が参加している。最初はぎこちない関係だったのが、気がつくと心を許し合い、腹の底から意見のぶつけ合いを出来るような関係性が構築されているからすごい。

当然、そういうマインドの参加者がそもそも多い、というのはあるものの、人と人との関係をつなげたり、深めたりするのに、一定の時間が必要だ、ということ。同時に、初対面でオンラインのコミュニケーションのみでも、充分な信頼関係を築くことができる、というのが、3ヶ月間受講しての大きな気づきだ。

これについては、今世界中でオンラインでのコミュニケーションが増えている中で、一つの可能性だと思う。

と同時に、オンラインで仲を深めると、実際に対面で会いたくなるのが人情というもの…。「今夏には郡上で遊びに来てね!」と話していたのだけれど、実際同期の皆さんに会える日はいつになるのだろうか…

今のところの解、のようなもの

そもそもの今のわたしの問いである、

なぜ郡上なのか?

それは郡上でしかできないことなのか?

郡上である必要があるのか?

それには今のところまだ正確には答えられないな、

と思う部分は正直なところ、ある。

ローカルで活動をする際に、「ここがローカルである」と特別視しないといけない節が、どうもローカルデザインの文脈には見受けられることがある気がしている。

それは正解でもあり、不正解でもある。

***

さとのば大学の受講中にこんな質問をしたことがある。

「その地域で活動する意味って何か見出す必要があるんでしょうか?」

長いことローカルで活動されてきた講師の方の返答はこうだった。

「地元だとか、縁(ゆかり)があるとか、そういった理由がない場合は、その場所が好きかどうか。なんとなく、しっくりきているか。それだけだと思うよ。」

たしかに、それがすべてだな、とわたしも今のところ思う。

では今、わたしは郡上で活動する意味は何かあるのか。

それを問う日も未だに少なくはないけれど…。

現時点では少なくとも、この静かで美しい清流に囲まれた、

ひそやかにパッションを携えた人たちの暮らす町で、

過去もいまも未来も、しっかりと見据える時間をいただきながら、

この土地で出来ることを考えて、牛歩だけれど、行動にうつすことができている。

何人か腹を割って話せる仲間も…多分いるんじゃないかと思う。

成果が目に見える日は、まだ少し先かもしれないけど、

そんなすぐに結果なんて出ない。

それが生きるってことでしょ?

ということを、さとのば大学を受講することで、少し納得出来た気がする。

そこにあったはずの当たり前のこと。

それを当たり前に、大事だとか、忘れないとか、大切にしながら生きるとか。恥ずかしげもなく表明できるようになったのが、さとのば大学を受講した一番の成果だと思う。

社会課題を解決することは難しい。

でもそれは一体、誰の課題なのか。

「社会課題」と名付けているいるものは、

どこかの誰かの個人的な課題でしかなかったりするんじゃないだろうか。

解決策を見出すことで幸せになれるのは誰なのか。

まずは自分自身の幸せに向き合い、かたちにしていく。

仲間と共に学びつづけること。

自分の人生に、光を射すことができるのはそんな地道でまっすぐなことだけなのだ、と学ばせてくれた、素晴らしい三ヶ月だった。

今、わたしがやってみたい、

かたちにしたい、

これからつくりたい世界の話は、また次の機会に…。

(↑むしろミッション的には、こっちを早急にやらなくてはならないのですが…!)