過去に読んだ書籍を振りかえる

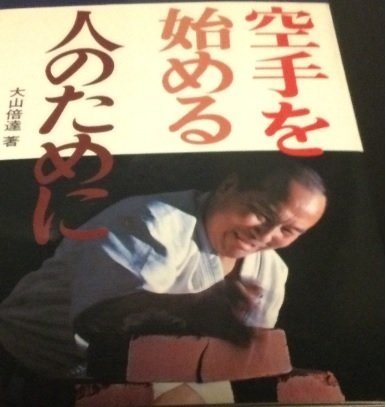

今回は「空手を始める人のために 大山倍達著」についてだ。

この書籍の初版本は何時の事なのだろう。

かなり版を重ねている。

私が入手した版は、昭和六十一年十月二日発行の百九十八版だ。

この本はフルコンタクト空手の先駆けである極真会館の大山倍達という人が著者である。

私の世代だと、TVアニメの「空手バカ一代」が空手を知る切っ掛けになっていることが多いはずだ。

「空手バカ一代」は有名な漫画だ。

私は高校で空手部に所属していた。

今で言う伝統空手だ。

当時は極真空手の本部道場は池袋にあったので、空手部の同期の男子が通っていた。

伝統空手の基本動作と極真空手の基本動作は、当時からかなり違っていた。

私が空手を始めた頃は、学生だったこともあるが、空手の歴史から修行者の心得、部訓等で稽古に加えてそうした座学的なことも先生から伝承された。

よく、「海南の神技徒手空拳」などと教わったことを覚えている。

この当時は極真会館でも空手の歴史についてかなり詳しく調べていたようだ。

この「空手を始める人のために」でも、空手の歴史地図や空手の生い立ちは、かなり詳しく、そして分かり易く書かれている。

ギリシアの格闘技、(パンクラチオン)、インドの格闘技、中国の格闘技(中国憲法のあらまし(南拳と北拳))、朝鮮・蒙古などの格闘技、沖縄の格闘技(首里手・那覇手・泊手)、日本の格闘技(格闘術の諸流派、柔道と空手)、最後に極真会館の空手と言うように説明が成されている。

当時は空手やその他の格闘術が注目された時代でもあり、各格闘術の道統、系譜は重要な事であったようだ。

著者の大山倍達は、空手がプロ化する事を奨励しており、ボクシングのような興業化をしたいと考えていたようだ。

オープントーナメント大会を開催し、アニメや漫画で演出したケンカ空手は見事に世界中に広まった。

東洋の神秘がスポーツ興業になる切っ掛けの本だった様だ。