マック技報Talk_002 〜マイクロスケールCSTRによる初めての連続生産(その2)〜

マックエンジニアリング株式会社・技報担当

《マイクロリアクター専用ウェブサイト》

前回(マック技報Talk_001)に引き続き、今回も「マイクロスケールCSTRによる初めての連続生産(その2)」と題して、具体的な実験操作を詳しくお伝えします。

1.はじめに

今回の実験テーマは「連続(フロー式)エステル交換反応」とし、前回同様、練習実験の位置付けです。前回の連続晶析と違い、(通常は)還流等もあり有機合成の練習実験らしいテーマです。

なお、長文にならないように、特に重要なポイント以外は、前回(マック技報Talk_001)との重複を避けて記載しますので、ご承知下さい。

2.連続(フロー式)エステル交換反応

具体的には、安息香酸ベンジル(1)から安息香酸エチル(3)を合成します。原料兼溶媒としてエタノール(2)、触媒としてナトリウムエトキシド(5)を用い、反応温度約60℃、滞留時間(反応時間)30分間で行います。

この反応自体は、パーム油等の油脂から工業用(あるいは食用)原料となる長鎖脂肪酸エステルを大規模に製造する方法のひとつですが、今話題の航空機燃料SAF(Sustainable Aviation Fuel)の一種を製造する方法のモデルでもあります。かつて脚光を浴びた(?)バイオディーゼル油の製造にも使われています。今後、マイクロ波照射と組み合わせるなど、さらに可能性が広がる合成法のひとつです。

2-1. 操作手順概略

2-1-0. 反応条件最適化(バイアルを使ったバッチ式エステル交換反応)

前回(マック技報Talk_001)にも記載しましたが、連続生産(連続フロー合成)をいきなり行うのではなく、まずはバイアル(容量:3mL程度)を使ったバッチ式反応を行い、おおよその最適条件を掴んでおくことをお奨めします。もちろん、この実験結果を基として、連続生産(連続フロー合成)の条件を検討することは言うまでもありません。

実際、このバッチ式エステル交換反応を行った結果、「反応温度約78℃(還流条件)、反応時間30分間で、反応がほぼ定量的に進行する」ことを確認しました。

《one point》

事前に行ったバッチ式反応の結果を基として、連続生産(連続フロー合成)の反応条件を検討しますが、マイクロスケールCSTR(常圧型)を使用する場合、還流(reflux)条件で反応を行うと、イメージしたような結果にならない場合が少なくありません。この原因としては、反応液抜き出し装置が(反応液だけでなく)溶媒(条件によっては低沸点成分も)の蒸気もいくらか吸い出してしまい、マイクロスケールCSTR槽内での注入試薬のバランスが少し崩れてしまうからです。この課題の解決策として、選択肢が主に2つあります。

・選択肢1:反応温度をそのままにして、反応温度よりも15℃以上沸点が高い溶媒への変更。ただし、この変更に伴い、滞留時間(反応時間)だけでなく収率や副生成物も変わる可能性があります。

・選択肢2:反応溶媒をそのままにして、沸点より15℃程度下回る反応温度への変更。ただし、この変更に伴い、滞留時間(反応時間)も長くなる可能性があります。

なお、どちらも選択したくなければ、マイクロスケールCSTR(密閉型)を使用した、加圧(0.2〜0.9MPa)条件下で反応する選択肢もあります。

バッチ式反応の結果を踏まえ、連続生産(連続フロー合成)の反応条件を、溶媒(エタノール)はそのままに、反応温度(エタノールの沸点を下回る)60℃、滞留時間(反応時間)30分間としました。

※実際に反応を行ってみたところ、滞留時間(反応時間)については、バッチ式反応と同程度でした。

2-1-1. 装置組立

始めに全体のイメージを見て下さい。

・マイクロスケールCSTR(常圧型) 1セット(含:クライゼン管、冷却管) ※CSTR本体材質:PTFE ※液張り量:約14mL

・ホットスターラー 1セット(含:温度センサー)

・シリンジポンプ 2セット(含:25mLシリンジ、ジョイント類、PFAチューブ、ルアー接続二方バルブ)

・チューブポンプ 1セット(含:シリコンチューブ)

・反応液抜き出し装置 1セット ※参照:マック技報_21TR08

※説明スライドに出てくるCSTR本体の材質は、ポリカーボネート(説明用試作品/非売品)ですので、ご承知おきください。

2-1-2. 試薬調整

原料の2液(A液、B液)をマイクロスケールCSTRへ“等量”注入する想定で試薬を調整します。

※実験によっては、“等量”注入でなくても構いません(例:A液/B液=2/1)。要は、マイクロスケールCSTR槽内において、それぞれの注入試薬が「望ましい比率にコントロールされれば良い」のです。

【使用した試薬】

・安息香酸ベンジル 富士フイルム和光純薬 和光特級

・ナトリウムエトキシド(20%エタノール溶液) 富士フイルム和光純薬 和光一級

・エタノール(99.5) 富士フイルム和光純薬 試薬特級

【A液:25mL】

・安息香酸ベンジル 30mmol

・エタノール A液(溶液)全体が25mLとなるように、安息香酸ベンジルをエタノールで希釈する。

【B液:25mL】

・ナトリウムエトキシド 0.6mmol (ナトリウムエトキシド正味の量)

・エタノール B液(溶液)全体が25mLとなるように、ナトリウムエトキシドをエタノールで希釈する。

※筆者が行った実験では、(反応収率算出のために)内部標準としてジフェニルエーテルをA液に加えましたが、これを含めてA液(溶液)全体が25mLとなるようにエタノールで希釈しました。

2-1-3. 前準備

まず、ピペットやシリンジポンプを使って、マイクロスケールCSTRの中央槽(クライゼン管経由)からCSTR内部へ、約20mLの溶媒(エタノール)を注入します。この時の撹拌子については、溶媒を入れる前(内部に溶媒が全く無い状態)から300rpm程度回転させておき、溶媒を半分程度(約10mL)注入した時点で反応時の回転数(今回は1000rpm)まで回転させます。

この回転数を上げるに併せ、反応液抜き出し装置のチューブポンプも動かし始めます。そうすると、液張り量(約14mL)の超過分の溶媒(約6mL)が抜き出されます。

これ以降、撹拌も反応液抜き出しもそのまま継続し、実験終了まで(ホットスターラー、チューブポンプを)動かし続けます。

なお、撹拌子の回転数については、1000rpmが絶対的な設定値(固定値)という訳ではありませんので、最適な設定に変更して下さい。

次に、ホットスターラーの温度設定値を75℃とし、実際の反応温度(60℃)までマイクロスケールCSTR槽内の液温を上昇させます。

CSTR本体の材質がPTFEであるため、ホットスターラーの設定温度と実際の液温では「15℃程度の差と昇温タイムラグ」があります。(2-2-1項に、実測した第1および第4槽の液温の変化を掲載しています。)もちろん、実際に液温を測定するのが一番良いのですが「15℃程度の差と昇温タイムラグがある」ことさえ頭に入れておけば、常時、液温測定しなくても充分運転(有機合成)は可能です。

2-1-4. 本実験(含:サンプリング)

前準備が整ったら、一方のシリンジにA液(調整したA液をほぼ全量)、もう一方のシリンジにB液(調整したB液をほぼ全量)を充填し、それぞれ14mL/h(=0.233mL/min)の流量でマイクロスケールCSTRへ注入開始します。なお、滞留時間ですが、注入液総量が液張り量(約14mL)に到達する時間(この実験の場合、30分間)と考えます。

この注入開始と同時に、前準備段階から動かし続けている反応液抜き出し装置(チューブポンプ)の吸引量をシリンジポンプの注入量とバランスさせて下さい。抜き出し用のPFAチューブを第6槽の底まで差し込み(ごくわずかに底から浮かせるくらい)、(第6槽に入ってきた直後に全て抜き出すような感覚で)反応液を抜き出すように調整しますが、気体と液体が交互に連なるくらいの速度で抜き出すくらいが良いです。

なお、本実験(原料注入の開始から停止まで)は、調整したAおよびB液の量から、1時間30分間となります。

また、前回(マック技報Talk_001)の連続晶析と同様に、サンプリングも可能です。

なお、反応収率については、「バイアルを使ったバッチ式反応」と同様に、ほぼ定量的です。

2-1-5. 後始末

本実験終了(原料注入停止)後、直ちに溶媒(ここではエタノール)のみをシリンジポンプ1台にて28mL/h(=0.267mL/min)の流量でマイクロスケールCSTRへ注入開始し、1時間30分間、エタノールを追加充填しながら注入を継続します(溶媒置換)。

続いてホットスターラーによる加熱(撹拌は継続)および、反応液抜き出し装置のチューブポンプを停止し、最後に、マイクロスケールCSTRの温度が室温付近まで下がった時点で、ホットスターラーによる撹拌を停止します。

2-2. 実験の様子

2-2-1. マイクロスケールCSTRを使った連続エステル交換反応

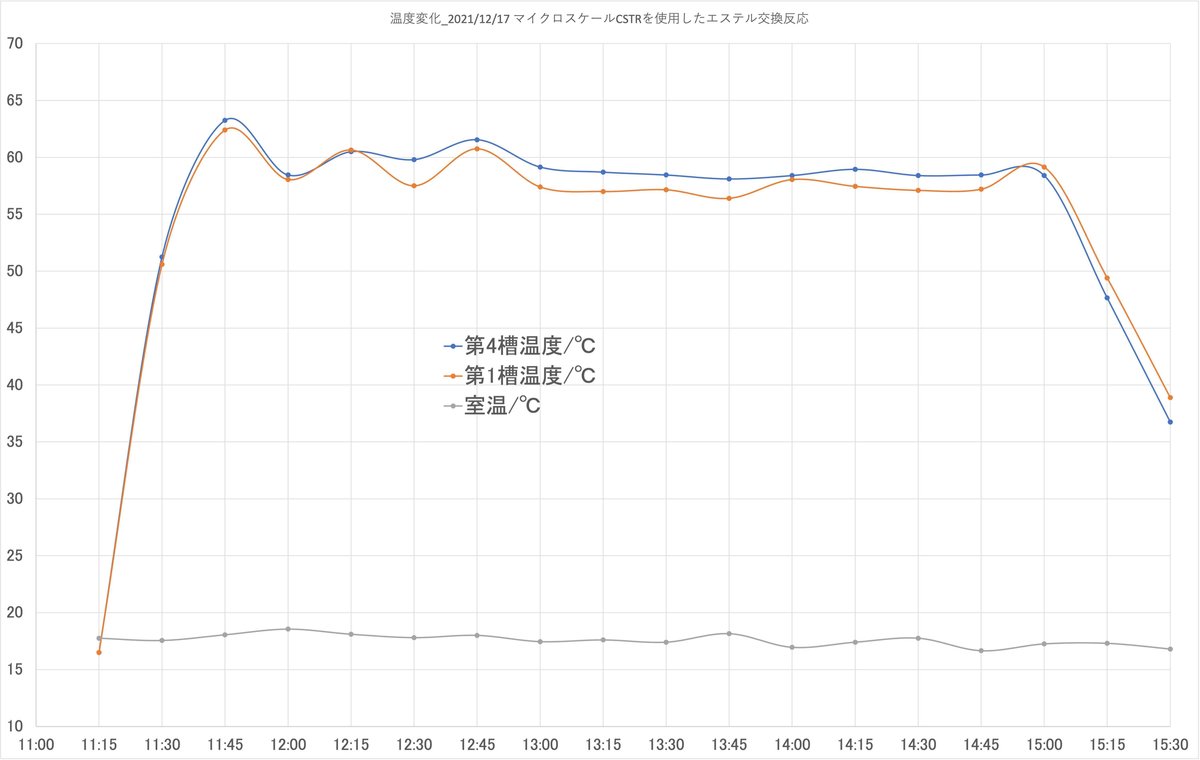

以下に、マイクロスケールCSTR第1および第4槽内の反応液の温度測定結果(実測値)を示します。

注入開始時刻は12:00で、A液、B液ともに1時間半後(13:30)注入停止しました(本実験終了)。この結果、この実施例における定常状態は、12:30〜13:30の間となります。その後、15:00までエタノールで溶媒置換を行い、この時点(15:00)で、ホットスターラーによる加熱と反応液抜き出しを停止しました。最後に、マイクロスケールCSTRの温度が室温付近まで下がった時点(15:30)で、ホットスターラーによる撹拌を停止しました。

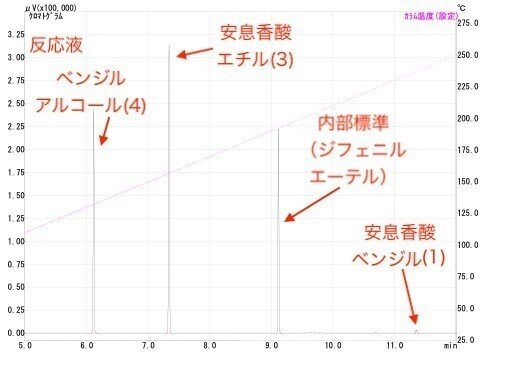

2-2-2. GC-FID測定結果

以下に、GC-FID測定結果を示します。

2-2-3. 備考

今回、練習実験(実施例)全てを1日で終了させようとしたため、準備した原料2液(A液、B液)がそれぞれ25mLであり、定常状態も1時間と短いものでしたが、必要に応じて原料を多く準備し、シリンジポンプをダイヤフラムポンプ等の長時間連続送液可能なポンプへ交換すれば、本格的な連続生産(連続フロー合成)が実施できます。

百聞は一見にしかず。虎穴に入らずんば虎子を得ず。目の前にどんなに素晴らしい成果が待っていようとも、(実験屋なら)実際に自分の手で実験しなければ何の成果も得られません。シンプルで分かりやすい実験道具で、自分の目の前で「連続生産」が繰り広げられる様(事実)を確認し、望ましい未来を切り開いて下さい。

今回はこれまで。最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。

《更新情報》

1.2022/2/14 「GC-FID測定結果」を追加しました。