【ご報告】NPOの活動が中学公民の教科書に載りました。須磨ユニバーサルビーチプロジェクト(木戸)

*博報堂時代の『心・技・体』…体⑯

皆さんこんにちは、HDAの木戸です。

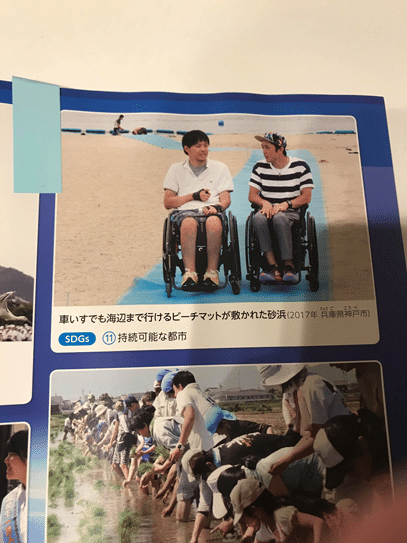

今日は1つニュースがあって、NPOの活動、NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトの活動写真が、公民の教科書に載りました。

「中学社会 公民 ともに生きる」(教育出版)という教科書です。

こんな感じで、SDGs特集のページに活動が紹介されています。

何気なくSNSで報告しましたが、周りの反響が思ったよりあったので、「教科書に載る」って貴重な経験をnoteでも共有したいと思いました。

僕らのNPOは、「できないをできた!に変える」という合言葉のもと、『チャレンジ』をテーマにしています。障がい者が中心ではありますが、その家族、友人、健常者の仲間も含めて、人生初の経験、そんなことできるの!?って経験を、アイデアとアイテムでどう安全に、どうハラハラドキドキ体験するかを企画しています。

このNPOの活動の一番オモシロイポイントは、「弱みが強みに変わる瞬間」をつくることです。

僕らの主な活動目的の1つは、全国にあるビーチを「ユニバーサルビーチ」にすることです。ユニバーサルビーチとは、障がいがあっても、誰でも楽しめるビーチです。

ユニバーサルビーチを実現するためのメインのアイテムが、『ビーチマット』という特殊なマットです。

ビーチマットはカーペットのようにロール状で、こんな感じでビーチマットをビーチに敷けば、車イスでもビーチを進めるルートをつくることができます。こんな感じです。

ただ、1点、ビーチマットには決定的な弱みがあります。

重いんです。。。

10mのロールで約35㎏くらいするので、台車を使わなければ、大人の男性2人がかりで運ばなければいけません。

しかも、神戸市の条例で、ビーチマットは常設できません。

持続可能ではない運用方法に、「正直こりゃ厳しいな」と思ったのも事実です。

ゆくゆくは、常設された木やコンクリートの道ができるまで。とりあえずそれまで頑張ろうと、そう思っていました。

でも、労力がかかることで、非常に多くの人が集まり支えてくれるプロジェクトになりました。今では、年間、延べ数千人集まる活動になりました。

他にも、「常設できない」弱みが強みに変わったことがあります。

「常設できない=動かせる」ことで、色んな場所に、色んな道をつくることができる。僕らは”トランスフォーム”と呼んでるんですが、1つのイベント内で2回、3回トランスフォームさせれば、色んな用途で活用できる「強み」ができました。

海辺につなげるだけでなく、ビーチバレーやビーチサッカーに参加できるよう、活用した実績もあります。

さらにさらに、日本全国へ出張することができるという強みもできました。

「出張ビーチマット」というサービスを展開しているのですが、全国のビーチでユニバーサルビーチを目指す活動、団体、行政に対して、まずはビーチマットを購入する前に、1回ビーチマットを貸し出して、人的サポートやノウハウ提供もして、導入の第1歩を踏み出す支援をしています。

これは、常設のルートだと絶対に実現できなかった、思いつきもしなかった、僕らの活動に不可欠の強みです。

こんな風に、一つの弱みが、いくつもの強みに変わる。

実はこれ、「障がい」と全く同じです。

車イスというのは1つの弱みです。でも、僕にとっては車イスというのが絶対的な強みです。

車イスだからこその強みはたくさんあります。

車イスだからこそ伝わることがあります。

車イスだからこそできること。やるべき使命感があります。

車イスだからこそ出会えた人がたくさんいます。

そういう、Brightsideに光を当てて生きる。それが、障がい者には重要です。続けていれば、必ず強みが見つかります。

「弱みを強みに変える」面白さというのは仕事も、事業も、そして人生も同じだと確信しています。

NPOの話は、したい話がめちゃくちゃあるので、また後日紹介していきます。

追伸…

意外?にも、今回、教科書に載ったことを、両親、特に父親は驚きとともに、大変喜んでくれていました。

40年以上、県の教員(国語ですが)として今でも現役で勤続している父ですから、もしかしたら「教科書に載る」尊さを感じ、評価してくれたのかもしれません。

活動を始めた頃、その後1年くらいは、仲間やノウハウや設備もまだまだ不足していて、当時の実家のガレージを倉庫代わりにし、搬出・搬入を父と母が老体にムチ打って手伝ってくれたのを昨日のことのように思い出します。

そんな、初代サポーターに、この場を借りてお礼を伝えたいと思います。

(note見てないと思うけど苦笑)

このnoteでは、★色んな働き方、生き方があるということをシェアして、結果的に、多くの人が目の前の仕事に忙殺されるだけの人生ではなく、自分の意志で取捨選択した人生やキャリアを歩める世の中になることを願って書こうと思います。僕にとっては、博報堂時代のサラリーマン人生も、その後のフリーの木戸俊介としての経験も、どちらも欠かすことはできません。両方あるから、今の木戸俊介がいると思っています。そういう意味では、特に、今後の将来に対する期待と不安が入り混じる同世代、★29歳~38歳の企業マンに向けて話すつもりで書けたら良いなと思っています。