レトロCG本 実は作っています

何かに行き詰まると、何か別のものを作ったほうがトータルで見ると効率がいい。というのは真実であるような、言い訳でもあるような。1つ言えることは、人間のやる気というのは有限の資源であり、やる気がすり減ると回復が大変だということです。

後から着手した本が先行する本を抜かすことって、よくあるよね

そんなわけで、Pages本があと残り1割ぐらいというところで足踏みをしている間に、アイデアスケッチレベルで試作していた本がこれです。

知り合いに見せたら「試作品じゃないじゃん、もうこれ完成しようとしてるじゃん」とツッコミを入れられたほど完成に近づいていた試作品でございます。

電子書籍のシリアルナンバーに92番を割り振っていますが、91番よりも先に92番が完成してしまいそうな気がしています。

本書は、「実用一点やりで遊び心のカケラもない」と仲間内から高い評価を得ているウチの電子書籍の中で、めずらしく実用性を追い求めていない電子書籍であり、レイアウトやデザインにも、情緒といいますか、ふわっとした雰囲気を追求したテクニカルポエム的な見出しを多用し、いかにもそれっぽい雰囲気を満喫できるように配慮されています。

今回、縦長の判型の本なので作成にはAppleのPagesを使っています。横長の本はKeynote、縦長の本はPagesという使い分け。

完成レイアウトイメージを先に作って、本文をそれに合わせて調整するという(自分としては)珍しい作り方をしています。

おかげで、現時点で(完成していないものの)110ページという驚異的な薄さを実現。いつもなら300ページを超えても、

「まだ何かが足りない」

「製本できるページ数なんて薄い部類に入るよね」

「1000ページ書いてもまだ足りない。内容が薄い気がする」

など、気狂いじみた執筆を行なっている自分としては、「自制が効いている」レベルです。

父親の生涯をまとめた小冊子(Chichipedia)が32ページだったので、一応これを下限として見ておきましょう。

「コマンド一覧解説を足したい」

「何かの年表を追加したい。年表はすべてを解決する」

などと言った瞬間150ページ追加コースになってしまいますし、人類として節度ある執筆レベルというものを維持すべきだと……誰かに言われているような気がします。

これは、このぐらいでとどめておくべきです。なんでもかんでも、毎回毎回辞書みたいな本ばかりを作るべきではないのです。

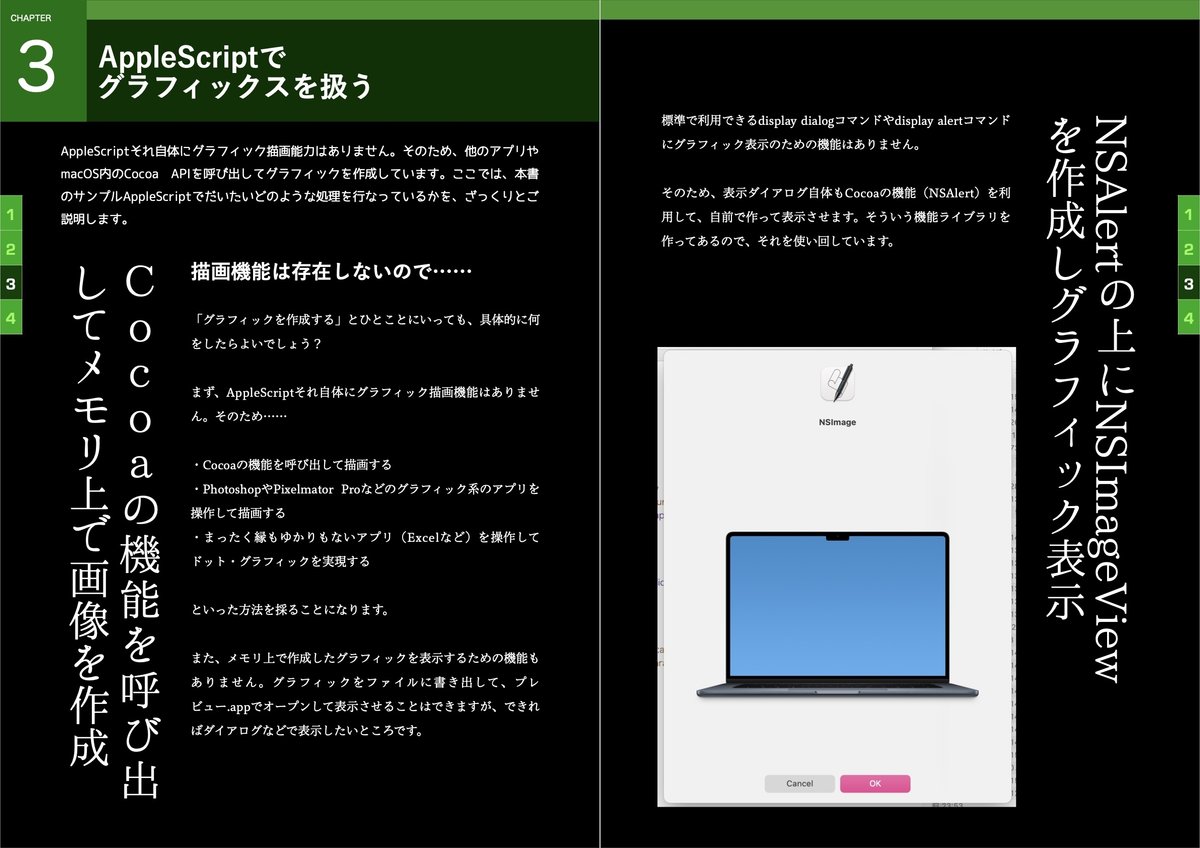

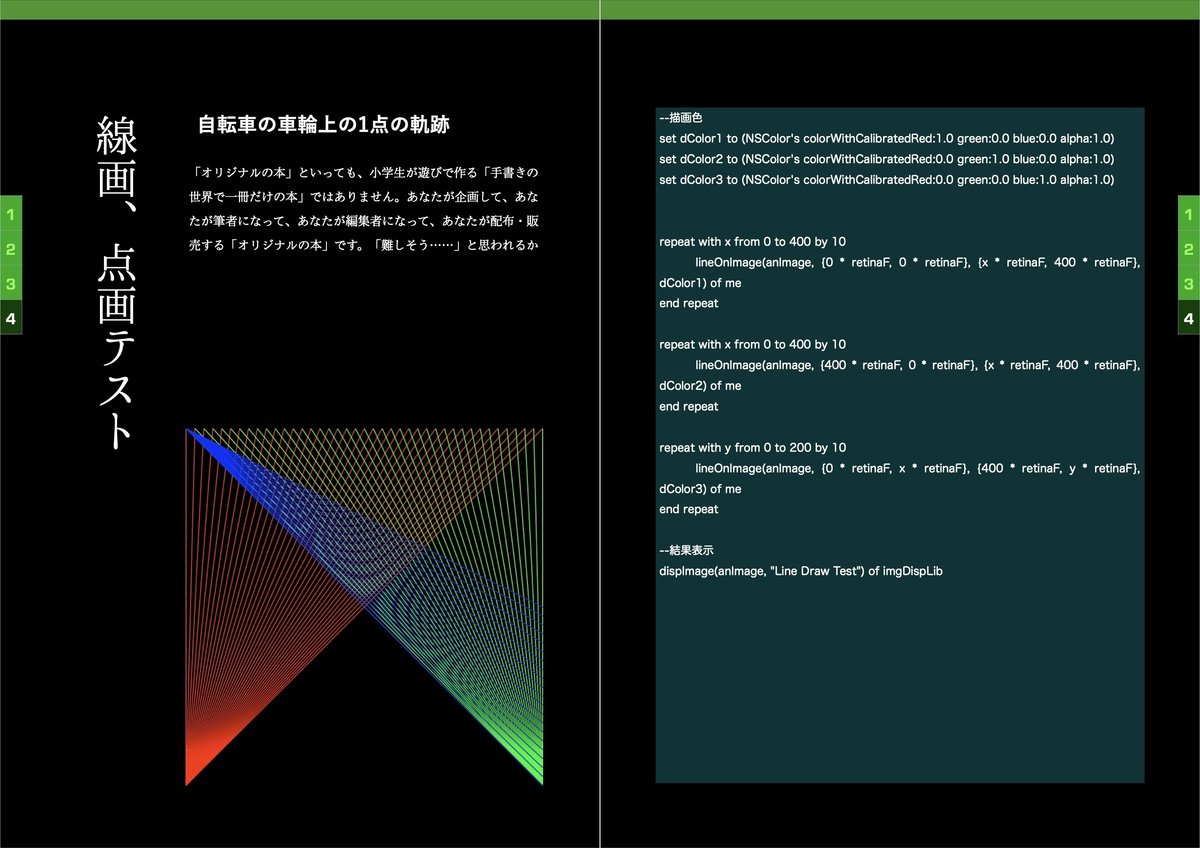

レイアウト チラ見せ

実際の電子書籍のレイアウトはこんな感じです。

全体にただよう「未完成感」。ただ、レイアウト的には「こんなもんでしょう」というレベルにはなっている(はず)