生産性を爆上げする魔法、『仮説思考』の考え方と練習方法について

僕の思考地盤に隕石の如き衝撃を与え打ち砕いた日から今もなお、思考回路を効率的に組み替え、思考筋力を強固にしてくれているのは間違いなく『仮説思考』でしょう。

『仮説思考』を捉えるまでの僕は、

・仮説の重要性をそもそも知らなかった

・仮説を立てなくとも全ての業務は気合いでどうにかなると思っていた

・仮説を立てないが故に施策を打つから振り返りもままならなかった

・仮説を立てないが故に無駄なプロセスを経て、求められているアウトプットを出すのに遠回りをしていた...泣

など、「仮説の効果」を理解しておらず、両ポケットに入った若さという期間限定の武器を永久のものだと思い込み、

👦「時間をかければできるから!」

👦「効率が悪いやり方なのはわかってる!でも結果が出ればそれでいい!」

と考えていました。

まァ、間違えでもないと思うですが、『同じ結果を出すのにはできるだけ短い時間で出せた方が良い』ことは当時の僕でも賛同したと思います。

この記事では、『仮説思考』理解のきっかけを生み出すと同時に、読者の皆さんの『仮説』への理解度を向上させることを目的とします。

以下のようなお悩みをお持ちの方々を想定する読者と置いています。

・「仮説」ってそもそも何?🤔

・「仮説」をどうやって考えたらいいかわからない!🤯

・「正解に近い仮説」を導き出すにはどうするの?🤔

・「仮説」の考えは理解しているが運用の仕方が不明...😖

その方達に向け、本記事では以下の順に話していきます。

それでは参りましょう〜。

0. 仮説の重要性~なぜ『仮説思考』を身につけるとよいのか~

『仮説』は正解に近い解を導き出すことにより、ゴールまでの走り抜きを最短にしてくれることに長けているからです。

ほとんどのビジネスの現場では『仮説を持つこと』をマストとしており、「仮説を立てる前に動き始めるな」とも言うくらいに大事にされています。

例えば戦略コンサルでもっとも著名な企業の1つであるマッキンゼーのコンサルタントも問題解決には仮説を用いるなど、より確度の高いアウトプットを出すための手法として用いられています。

しかし、『仮説』の重要性を知らずに業務に取り掛かっていた僕はこの身を以って、およそ半年間”無駄なこと(結果への遠回り)”をし続けていました。

しばらく経ち、業務量が増えるにつれ、「このまま仕事量が増えたら対応できなくなってしまうなァ...」と思いました。

当時から『仮説』という言葉は毎日のように聞いていたけれども、その真たる意味はわからなかったので、『仮説』という単語が入っている本を片っ端から読みまくり、ネットを漁るなど『仮説』の勉強をしていくことにしました。

最初は勉強しても全くわからず、「もうこのままのやり方で続ければいいか...」と思ったこともありました。

しかし先々、いざ業務が溢れかえった時に端から端まで調べて必要だと思うことは全てやって...というやり方には限界があると感じました。

数ヶ月経ち、徐々に『仮説』たるものが理解できはじめました。

そして段々と『仮説っぽいもの』を掲げてから業務に入るようになると、そうでない時と比べて振り返りはしやすい、上司に提案もしやすいで「仮説とはこういうものだったのかー!」というアハ体験がありました。

同時に、『仮説』が持ちうる神的な力を体感し始めることができるようになりました。※大げさだがそのくらい衝撃的だった(笑)

この思考を身につけている時と、身につけていない時の仕事スピードはだいぶ変わるなァと感じています。

はじめのころは、「今までのやり方のが早い」と思うかもしれませんが、将来を見据えた時にレバレッジが効くのは仮説から始めることだと思いますので一度「騙された!」と思ってトライしてみてください。

1. 考え方のスタンス ~『仮説』を得意の土俵に誘拐しよう~

難しい概念は日常シーンやよく使う単語に転換し考えると理解浸透が早いと感じています。

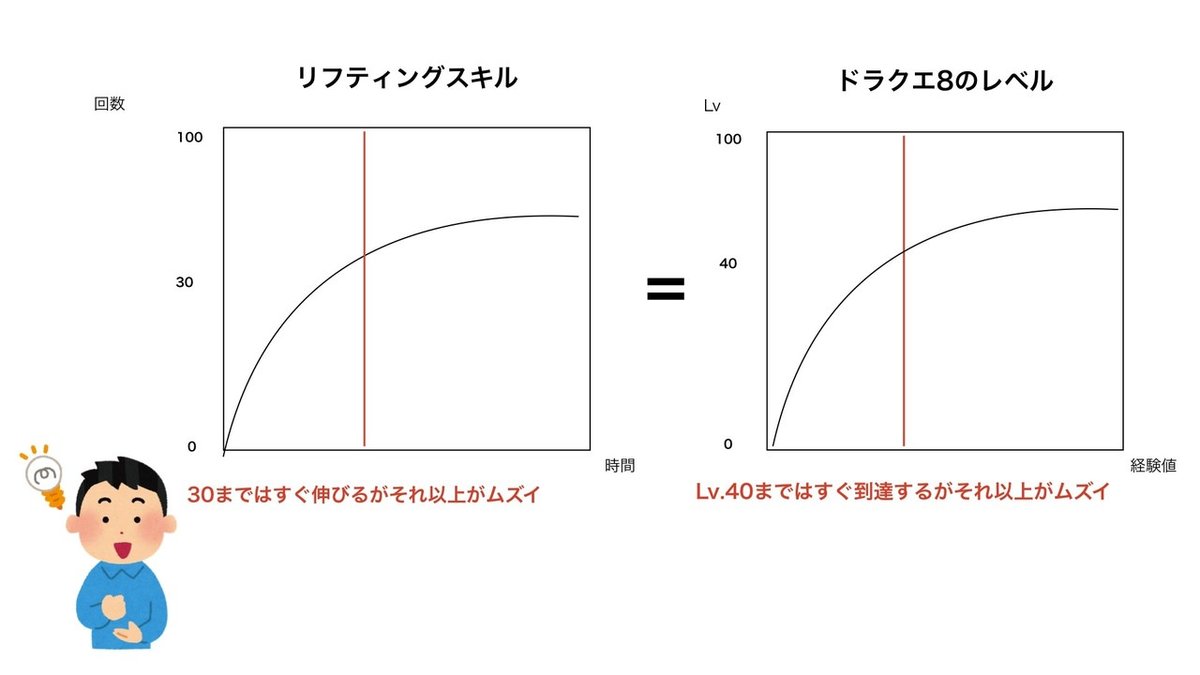

👶「リフティングの"かけた時間×できるようになった回数"の成長の仕方は、ドラクエ8の"経験値×レベルアップ"と同じ曲線を描くんだなァ」

👶「学級委員が仕切る文化祭の開催フローは、オムライス作りと似ているなァ」

これらは僕が小学2年生頃からの思考癖の一例です。

難しい概念を理解するには日常シーンに落とし込んで考えると理解を助長すると知っていた、この思考を使い、理解に励んでいました。

※特におすすめなのはよく考える事柄を例に出すこと。僕はゲームやアニメ

これは、新規概念を新しく考えることから始めるのではなく、普段脳内で思考している日常シーンからスタートできるので理解が早くなるのだと思っています。

上記のスタンスで、「身近なワンシーン」を例とし、解説を進めます。

🐷余談🐷

「難しい概念対処法」の1つでよく使う方法ですが、難しい/使い慣れない単語は、同じ意味を持ち、かつ自分が普段使いしているものに変えると易しく見えるのでおすすめ。

例)仮説≒予想/予測/推理/考え など

🐷余談2🐷

そもそも「仮説」という言葉の理解が難しい場合もあると思います。そんな時は『水曜日のダウンタウン』の浜ちゃんのテンションで「〜説ぅぅ!!」と脳内で叫ぶと『仮説』を身近に感じさせてくれるのでおすすめです(笑)

2. 日常シーンの想像~実は僕らは毎日『仮説』を立てている~

人類は全員仮説と呼べるべきものを毎日立てていると考えています。

😂「いやいや、そんなことないでしょ!」

と思うかもしれませんが、

👦「いや、考えていると思います。」と今の僕は答えます。

以下に例を出してみます。

CASE_A : デート先の施設でスケートイベントを見たカップル👫

施設がイベントを行う狙いや背景を彼なりの経験則とこれまで見た類似に当てはめ導き出された仮説

CASE_B : 謎にクラスに1人はいる、男子のモテ度鑑定系女子👩🎓

彼女の脳内データベース内の {彼女がこれまで出会った男性の恋愛傾向 + 芸能人など未知なる男性像の恋愛傾向イメージ} から導き出された仮説

③重そうな袋を持つおばあさんを見た、厨二病と未だに闘い続ける21歳物理大好き理系男子👨⚕️

計算式(知識)で計算するための必要要素を推測し(仮説)、推測値の平均データを引っ張り(ファクトの参照)、計算を実行することにより完成する仮説

このように、実は僕らは日常のほぼ全シーンで、考えている≒仮説を立てているのではないかなァと思っています。

もちろん、仮説の深さや直感のセンスは、場数、経験、知識や背景の情報量などが変数になり影響し合うので人それぞれです。

しかし、この"行為自体"は僕らの日常には隠れていたということです。

...

......あれ??

こう考えるとなんだか急に『仮説』との距離が縮まった気がしませんか...?

というかもう一気にお友達?なんなら親友...?

だって私たち、毎日一緒にいたんだもん...!(←メンヘラ!?)

以下からは引き続き思考練習として「日常シーン」から仮説を導き出しながら、ビジネス現場に使える考え方に転用していく練習を行います。

3. ビジネスに使うための仮説思考の練習 ~カップルの喧嘩の原因は?~

僕らがいつも家族や友人に質問され答えていること、またその逆も、実は仮説が見え隠れしていたということを想像できたと思います。

とは言っても、先ほどのケースは仮説という言葉に慣れてもらうためであり、まだビジネス現場で使える精度ではないはずです。

このステップ3では具体例を用いて、「ビジネスに使える仮説思考を鍛えるための練習」を行います。

これから出す例は、僕がアハ体験を感じられたものです。ぜひ一緒に解いていきましょう。

ケーススタディ内容👫

K君とMちゃんは1年半付き合っている仲良しカップル。

今日は水族館を周ったあとにご飯を食べに行きました。今は帰り道で二人た楽しくおしゃべりしています。

...しかし突然、Mちゃんに何を質問しても冗談を言ってもそっけない返事しかしてくれないようになってしまいました。

K君はなんとかこの状況を打開しようと、口には出さずとも頭をフル回転させ、「この雰囲気になってしまったのはこの4つが原因これじゃね?」を提案してきました。

K君の目の前の状況を一緒に解決してあげてください!

...内容に対するコメントはさておき、そうです。

K君の「〜じゃね?」これが、仮説です。

思考練習をクリアすれば、日々の使いたいシーンに転用するだけで全ての考えが仮説という覇気をまとっていくと思います。一緒に頑張りましょう!!

4. 課題発掘から解決策提案まで、一連の流れを練習しよう

簡単に現状をまとめてみましょう。

・Mちゃんが、何かしらの要因によりそっけなくなってしまっている(課題)

・K君は、元の雰囲気通り楽しくおしゃべりしたいと思っている(目的)

・K君は、問題を引き起こしていると考えられる4つの原因を提案してきている(原因の提示)

二人のラブラブモードを取り戻すべく、K君に読者のみんなの力を貸してあげてください!

4-1. 前提を整理しよう

第一に行うことは、前提の整理です。

仮説立てや意思決定は前提があってこそ成立するものです。そのため、ここでは『原因を解決するに必要な情報』を集めます。

ここで注意して頂きたいのは、「何でもかんでも情報を集めればいい」というわけではないということです。

目的を達成するに必要な情報を優先的に取得することがこの時点で大事なのです。

「優先的に取得し可能性が低いものは捨てる」これが業務効率を向上します。"情報"なんて無限に存在しちゃいますからね。。

前提情報取得の優先度決めの例💡 ※個人的な考えです

『相手と食事の場を楽しむ』を目的とした時に知るべき前提情報の1つは「相手が嫌いな食べ物」が良いだろう。"食事体験"を大きく占める要素の1つが"食事内容"だからだ。もし相手が嫌いな食べ物がメインのお店を予約したら目的が未達になる可能性を高めてしまうためである。「所属」や「年齢」を聞くのもたしかに食事の導入を楽しくさせられるかもしれないが、もっと目的達成を阻害する要素や、知れば楽しくなる要素がないかを考え、優先度が高いものから実行する方が目的に適うことが多い。

ただし、今回はケーススタディ形式ですので、前提は僕がお渡しします(笑)

ここではK君の仮説がどのくらい合ってそうかを確かめるべく、Mちゃんの情報を多めに知ることが必要と考えました。

性格的な情報をとる必要があったと考えた理由は、原因がXである時の現象がMちゃんによって発生しているものであるからです。

(原因Xに対してMちゃんの態度の変容の癖を見極める必要があるため)

以下で詳しく説明いたします。

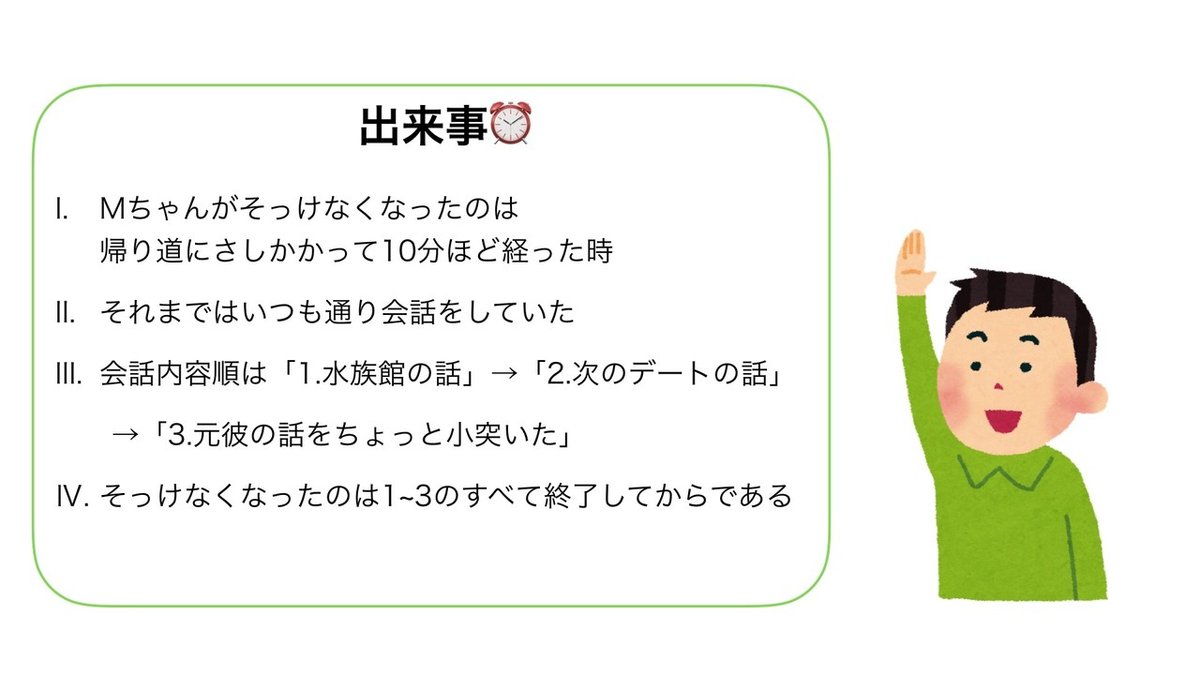

次にK君に事実を教えてもらいましょう。

ふむふむ。

今回は

1. Mちゃんの性格傾向

2. 時系列順にならべた事実

から原因を探っていこうかと思います。そのため、前提情報として受け取るものは上記で完結ということになります。

さて、次のステップでこの情報を基に、正解に近い仮説を出すにはどのように考えるべきかを一緒に考えていきます。

4-2. 原因仮説を発見し、優先順位をつける

まず、K君が先ほど立てた仮説が筋がいいのかを時系列の面から見てみましょう。

前提情報にも記載されていましたが、雰囲気が悪くなったのは「帰り道差し掛かり後」です。

ということは、「帰り道差し掛かり〜今」の中に原因となる出来事が潜んでいる可能性が高そうだと考えることができます。

「仮説思考」は可能性が高い方に向かって舵を切る考え方であるので可能性を最重要視ポイントとして掘り進めていきます。

次に、K君の仮説を改めて見てみます。

時系列を軸にした際に、現時点でわかることを以下にまとめてみます。

[④イルカショーで水をかけられた]

└ 過去の出来事で、雰囲気が一気に真っ青になるという可能性は低いのではないかと考えられる

[②歩くペースが早かった?]

└この時間で急に早くなったのか?または早いことに不満を持ったのか?ということが怪しまれる。

可能性と事実を照合するために改めてMちゃんの性格情報を振り返ります。

ここでも、K君の仮説のアップデートを行なっていきます。

【仮説アップデート⭐️】

[①口が臭かったのでは?]

└Mちゃんの[b ノリは比較的良い方だ]と[c 細かな物事を指摘する]の性格によりいつでもツッコんでくれそうと考えられ、突然無口にはならないのではないか

[②歩くペースが早かった?]

└Mちゃんの[c 細かな物事を指摘する]により、今の状況になる前に指摘してくれそうだと考えられる

[③元彼の話を小突いたから]

└時系列とMちゃんの性格情報を照らしても棄却理由なし。むしろ話した時間と原因発生の時系列が当てはまっているため、棄却に至らず原因可能性ありとして考えることができそうだ。

[④イルカショーで水かけられたのでは]

└[a 感情の起伏は激しい方ではない]の要素により、いきなり思い出して無口になることはなさそうだ。

さて。

だんだんとK君からあげられた仮説一覧についてアップデートができてきたので一度原因と考えられる順で並び替え、まとめることにしましょう。

上記で、原因と思われる仮説の内容と優先度が洗い出されました。

※ビジネス現場では可能性ある/なしで区切りがつくほど簡易的にはいかず、もっと論点が多く複雑なことが多いです(笑)例なのでお手柔らかに。

課題を作っていそうな可能性がある仮説、これをここでは原因仮説と呼ぶことにしましょう。

さて、ここまで頑張って原因仮説の発掘を行なってきましたが、なぜ原因を探ることが必要なのでしたっけ?

...そうです。

解決することによって目的を達成するためですよね。

ここまでは目的の阻害となっている原因の整理をやっていきましたので次は解決にむけて考えていきましょう!

4-3. 解決策を洗い出し、実践する

さて、ここからが原因を解くミッションを与えられた者の腕の見せ所です。

※本記事は解決策の種類出しを行うことを狙いとしていないので簡易説明とさせていただきます。

現状原因と思われる可能性の高い仮説は『③元彼の話を聞いてしまったからではないか』でしたね。

どうしたらMちゃんが元の状態に戻ってくれるのでしょうか。

③の説にスコープを絞り考えると以下の解決策が出ました。

これらはまだ可能性の高い原因仮説に対して効果があるのではないか?という解決策手段です。ここでは解決策仮説と呼ぶことにしましょう。

なお、考え方の基礎は

1. 原因を解決する手段を考えてみる(調査/ヒアリングなどで情報収集をするのも大きく貢献する)

2. 解決策を洗い出してみる

3. 実現にかかる時間/可能性/難易度 を出してみること

です。※ここでは[1→5:に上がる順に良い]としています

解決策仮説を出す時点では、コストや工数の見積もりを精緻に調べなくても問題ありません。理由は"意思決定"に必要な要素だからです。※実行段階には必要

しかし、他の選択肢と比較ができる状態にはしておくと良いです。

例えば[1: 素直に謝る]、[2: お花をあげる]だったら後者の方がお金や時間がかかるということになり、実行難易度が高まると言えるので、その分点数を振っておくなどです。

そうすることによって、チームメンバーに説明する時や要件として切り出す際に議論がスムーズになるためです。

⚠️注意

最も大事にしてほしいことは『目的を忘れない/間違えない こと』。『どの原因/課題を解いているのかを吟味すること』です。それらを防がないと、前者は時間の無駄が生まれる、後者は目的に沿っているように見えて何も解決でない可能性を生んでしまうからです。※インターン時代僕がしょっちゅうやらかしては上司に迷惑をかけていました...泣笑😂

項目は『グロースハック完全読本』のICEフレームワークがヒントになっています。最もオススメの本の一冊。

さて、みなさんの協力もあり、K君は自信を持って解決策1の「素直に謝る」を実行したそうです。

結果はどうなったことやら...🤔

この物語は、これで終了です。

まとめ

この記事では、『仮説』というなんだか難しそうな概念を日常シーンで考えることで、ビジネスの現場で扱うことを可能する状態の人を増やすために作成しました。

本記事の[3: 思考練習 ~ 4: 解決策案出し]を理解し、その考えをビジネス現場に転用すればすぐに使えると思います。

もちろん僕も『仮説思考』の道のりの途中にいますのでこれからもアップデートを続けていく予定です。

最後までご覧いただきありがとうございました!

参考本のご紹介(初学者の方は上から順に読むのがおすすめです)

後述 ~"忙しい"の80%は『仮説思考』で解決できる~

本noteを書くきっかけを少しだけ。

新卒でスタートアップなどの少人数組織に入った人は別として、大勢の人は会社に入った時から新しい環境に緊張しながら研修を終え、ようやく仕事に慣れてきたかなとホッと一息ついて段階で、突然『仮説』という新キャラが出てきてしまうと考える余裕がなく、疲弊してしまうのではないでしょうか。

その上、他にも様々な「考えるべき事柄」に追われ、目の前の仕事で忙殺されてしまうのが世の中の常なのではないかと考えています。

しかしこれは現実、 新卒あるある なのではないかなァと思っています。

業務を効率よく、できるだけ本筋に近しい回答を導く型を覚えずにして、いかにして目の前の業務さえ捌くことができるのでしょうか?

それは時が経つにつれてだんだんと疲弊し、ねだるべきは会社からの給与のみ、しかしいざ会社を辞めざるを得ないとなったらファンダメンタルなスキルも身についていない。年齢を取るごとに、”気合い”では解決しきれない事案が浮かんでくるのが現実の厳しさです。

もちろん、人の人生は人それぞれなので、僕がとやかくいうことでもないです。

しかし、僕のような仕事大好き人間からしたら、スタートアップやIT界隈のみならず、もっと同年代のみんなに飲み会やお茶の場で仕事に目をキラキラさせながら語る仲間が増えたらいいなァと思うし、人生で多くの時間を使うであろう、仕事というものの楽しさを知ってもらえればいいなァという思いがあります。

僕のnoteだけでは影響力などたかが知れていますが、思考の発信をすることで少しでも多くの人たちに届けば嬉しいなァと思い、本記事の作成に至りました。

これからもnoteは作成していこうかなァと思っています。

いいなと思ったら応援しよう!