ふぅ~、ちょっと一休み

とろけそうな暑さの毎日に、

「昔はこんに暑くなかったのに~」と嘆く声がしばしば聞こえてきます。

その言葉のイメージする「昔」より、もっともっとずーと昔の縄文時代の夏はどうであったのでしょうか。

そよ風が木々を吹き抜け、小川のせせらぎが聞こえてくる…そんな涼し気な光景が思い浮かびますが、平均気温は今より1~2度ほど高かったと言われています。

「今日も暑いね~」

きっと縄文人たちも、挨拶代わりに口にしていたことでしょう。

そして暑さで食欲も減退気味?の縄文人たちの食卓はというと…

「縄文の夏のメニュー 」

旬の食材を活かした夏らしい豪華なメニューが並んでいます。

でも食卓はこんになに華やかな日ばかりではなかった筈。雨で狩りや漁に行けなかったり、何日も何も捕れない日もあったことでしょう。

そんな時の為に竪穴住居では魚や肉を干したりと、干物や乾物のようなものを蓄えていたと想像されています。

季節の食材と共に、縄文時代の主な食料であったと言われるのは堅果類。秋に大量に収穫したドングリやクリ、トチの実、クルミなどは、腐ったり虫がつかないように貯蔵し、一年を通じて食べていました。

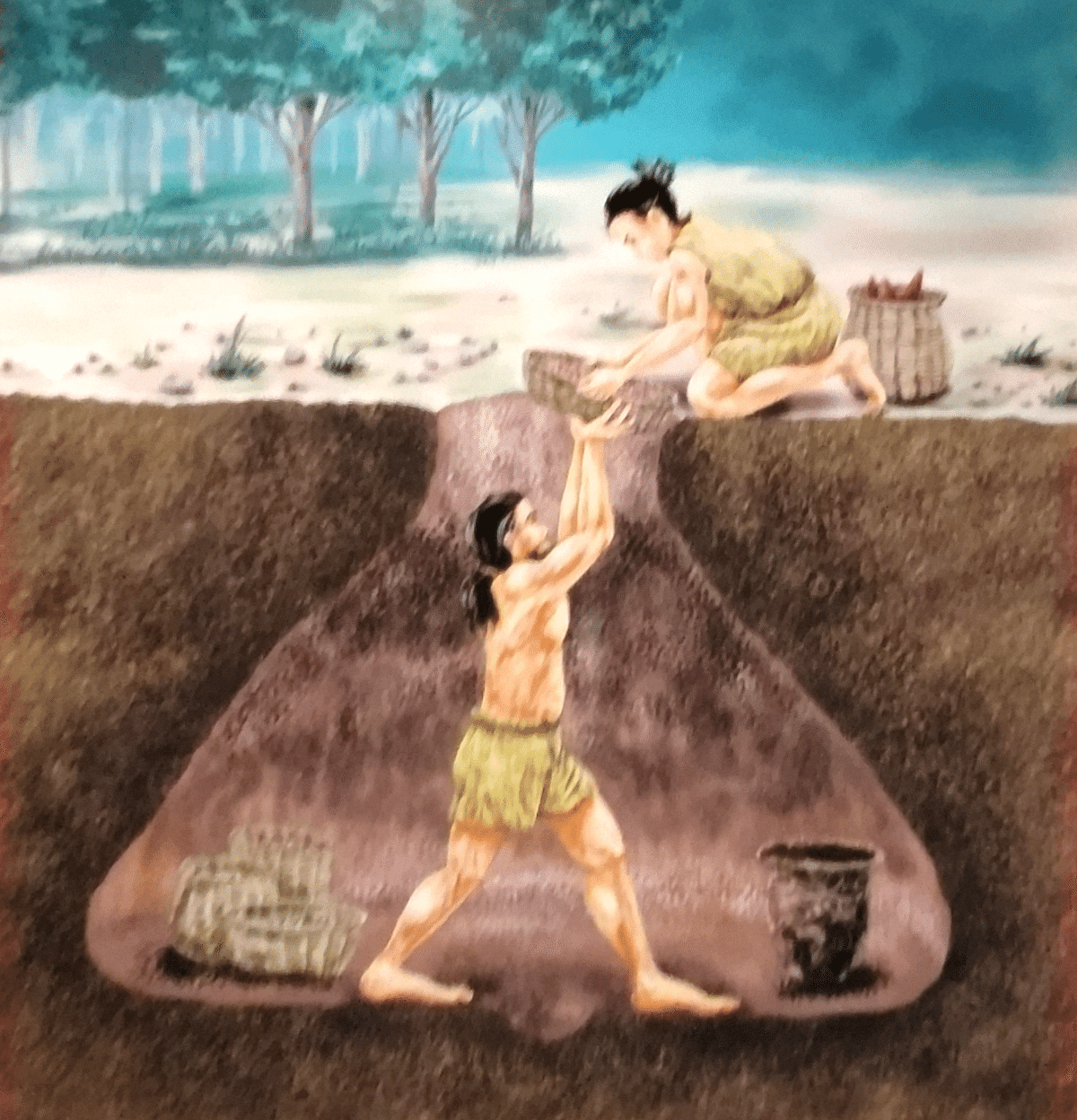

それを可能にしたのが、「貯蔵穴」と呼ばれる地中に掘った穴…言わば天然の「冷蔵庫」です。

温度変化の激しい地上に比べて地中では温度が一定に保たれることから、食料の保存場所として最適でした。

この絵のように入り口が狭く底部が広いフラスコ状で、人が出入りできる大型のタイプや、小さな穴の底にドングリなどを保管し、落ち葉や石、さらに粘土で蓋をして穴を密閉状態にしたものがありました。

今でも床下収納庫にみそや漬物を保存しますが、こうした知恵は縄文時代からあったのですね。

そして暑い夏に私たちが誰でも一度はしたことがあるのは…冷蔵庫の扉を開けて一時のヒンヤリを味わうこと…ではないでしょうか?

同様に、コッソリと貯蔵穴で涼む…縄文時代にもそんなチャッカリさんがいたかもしれませんね。

©2024 のんてり

<写真&文章は著作権によって守られています>

最後までお読みくださり有難うございました。