COVID−19 Report 2023 Week 2 22年と22年4期のまとめ その1

22年の新型コロナ感染を振り返ってみたいと思う。まずは、新規陽性数と死者数について、さまざまな指標を使って、解析する。

1。22年のコロナ感染の動向

案の定、年末年始にかけて各国で修正があった。修正後の世界の22年全体と22年4期の新規陽性数、死者数、致死率は以下のようになった。

22年新規陽性数:3億7385万4321人(前年比△80%)

22年死者数:122万0394人(前年比▼65%)

22年致死率:0.30%(前年比▼1.4)

22年4期新規陽性数:4173万9946人(前期比▼39%)

22年4期死者数:14万7964人(前期比▼21%)、

22年4期致死率:0.35%(前期比△0.07)

1A 世界:死者数が大きく減少

21年から22年の4半期ごとの世界の新規陽性数の推移

21年1期だけが異様に多く、21年各四半期の3倍以上あった。22年2期以降は通常と言えるレベルに戻ったが、2期と3期は21年からの流れでは増加傾向である。4期になって、初めて減少となった。

21年から22年の4半期ごとの世界の死者数の推移

22年1期以前の各四半期で死者数は平均すると約85万人になるが、2期以降は約17万と5分の1ほどに下がる。

各四半期の致死率は単純にその四半期の死者数を新規陽性数で割った値である。各四半期の初旬は前の四半期に感染した患者が亡くなるので、厳密には、その四半期に新規感染した患者の致死率ではないが、その四半期の下旬に感染した患者が亡くなった場合はほとんどは次の四半期に含まれるので、それほどの差が出るわけではないと考えられる。

21年から22年の4半期ごとの世界の致死率の推移

22年1期まではかなりのペースで致死率が下がっているが、2期以降はそのペースが落ち、22年4期では逆に上昇(0.354%)し、22年1期(0.353% )を1糸の座で上回った。疫学者たちはオミクロン株の致死率は低いと信じており、22年、特に2期3期はわずか0.28%で、インフルエンザ並みの低さである。しかし、4期は高くなってしまった。

1B 大陸別:アジア東、ヨーロッパ西、アメリカ北、オセアニアが感染の中心

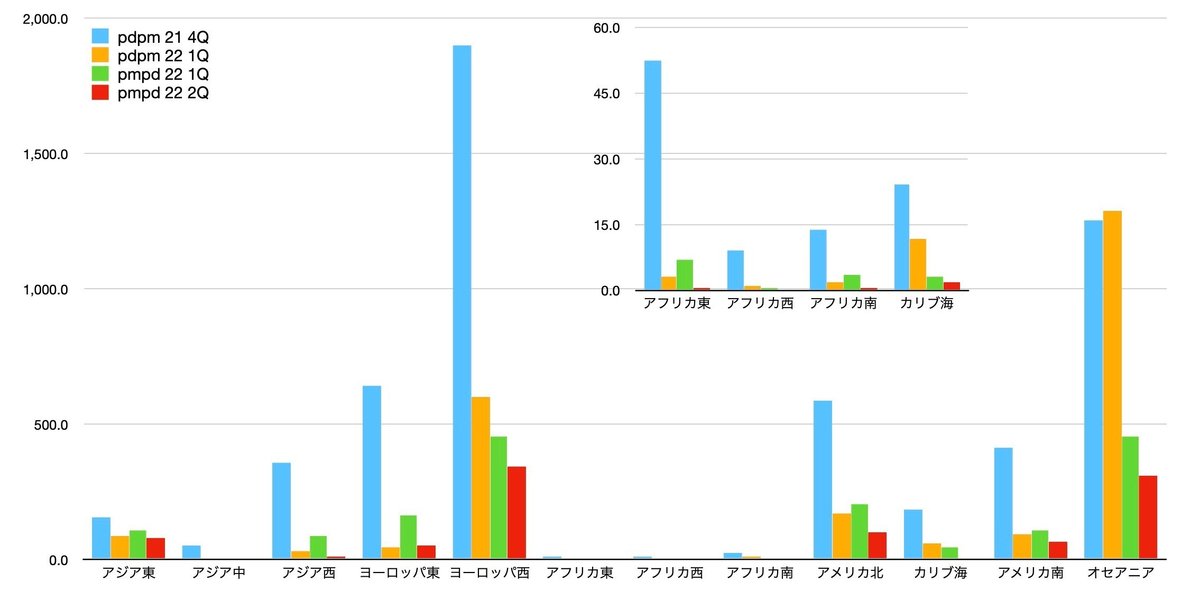

大陸別22年新規陽性数の推移

1期はヨーロッパ西が圧倒的に多かったが、2期以降はかなり減少して、3期4期ではアジア東の方が多いくらいである。この両地域に次いで、アメリカ北、アメリカ南、ヨーロッパ東、オセアニアで4期の新規陽性数が多くなっている。オセアニアはなぜか22年1期よりも2期の方が新規陽性数が多い。アフリカとカリブ海は新規陽性数が他地域よりも少ないので右上に拡大図を載せたが、これらの地域でも、新規陽性数は減少している。

大陸別22年人口100万人あたり1日平均の新規陽性数の推移

22年1期はヨーロッパ西が圧倒的に多かったが、2期はオセアニアが最も多かった。3期4期ではほぼ同じくらいである。数では多いアジア東だが、人口に対する割合ではそれほどでもなく、アメリカ南北よりも低い。

大陸別22年4期新規陽性数の推移

赤色のところがW杯開催期間中である。アジア東、アフリカ南、アメリカ南、オセアニアはW杯以前から増加が始まっていたが、ヨーロッパ東西、アメリカ北、カリブ海は、W杯以前は減少中であったが、W杯で逆に増加となった。

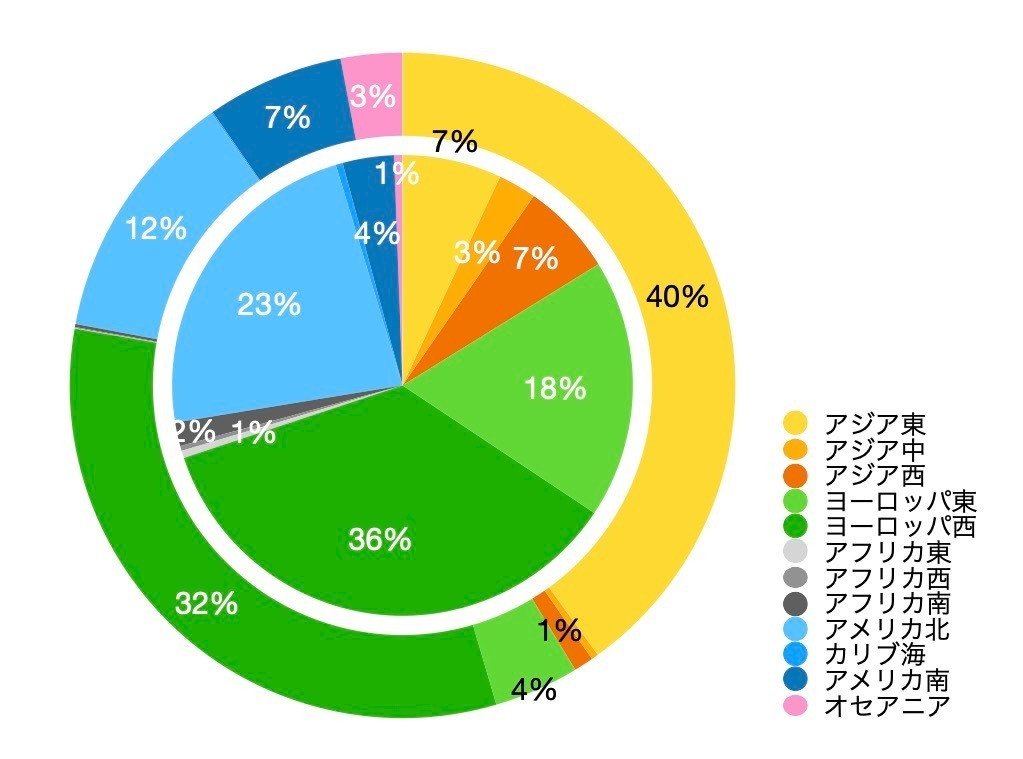

22年4期と3期のシェアの比較

外側のグラフが22年4位の新規陽性数のシェアを、内側が3期のシェアを表している。22年4期の新規陽性患者の40%はアジア東で確認された。32%はヨーロッパ西、12%はアメリカ北。この3地域で世界に新規陽性の84%を占める。アジア東とヨーロッパ西は3期から6%づつシェアを伸ばしたが、アメリカ北は4%減らした。アフリカのシェアは低く東西南全て合わせても1%に満たない。

22年4期と21年4期のシェアの比較

外側のグラフが22年4位の新規陽性数のシェアを、内側が21年4期のシェアを表している。アジア東が7%から40%と大きくシェアを伸ばした。ヨーロッパ西のシェアは36%から32%に、アメリカ北も23%から12%に落とした。21年4期はアフリカに合計3%のシェアがあったが、今期はほぼ0になった。

大陸別22年死者数の推移

1期はアメリカ北が最も多かったが、2期以降はヨーロッパ西が最も死者数の多い地域となっている。アジア東、ヨーロッパ東、アメリカ南で死者数が多い。いずれの地域でも、1期の死者数が最も多いが、オセアニアだけは22年3期の死者数が最も多い。

大陸別22年人口100万人あたり1日平均の死者数の推移

人口100万人あたりでの死者数は、1期はヨーロッパ東の方がアメリカ北よりも高かったが、2期はヨーロッパ西、3期はオセアニア、4期はヨーロッパ西となっている。

大陸別22年4期死者数の推移

22年4期と3期のシェアの比較

外側のグラフが22年4位の死者数のシェアを、内側が3期のシェアを表している。22年4期の死者の3分の1はヨーロッパ西で確認された。アメリカ北、アジア東が続く。この3地域で世界の死者数の4分の3以上を占める。アメリカ北は3期からシェア落としたが、アジア東は3%、ヨーロッパ西では7%シェアが上がった。ヨーロッパ東もシェアを上げたが、その他の地域ではシェアは下がった。アフリカのシェアは1%に満たない。

22年4期と21年4期のシェアの比較

外側のグラフが22年4位の死者数のシェアを、内側が21年4期のシェアを表している。ヨーロッパ西は11%から33%へ、アジア東が7%から19%へとシェアを大きく伸ばした。アメリカ北もシェアを伸ばしたが、アジア東やヨーロッパ西に比べれば小さい。アメリカ南、オセアニアもシェアが大きくなった、一方、21年4期のシェアトップだったヨーロッパ東は大きく落とした。21年4期はアフリカの死者数のシェアは3%だったが、今期はほぼ0になった。

大陸別22年致死率の推移

22年4期の致死率が最も高かったのはカリブ海で、唯一1%以上となった。世界平均は0.35%だが、アジア東、アジア西、オセアニア以外は全ての地域で、4期の致死率が0.35%以上になった。アメリカ南とオセアニアを除いて、4期の致死率は3期よりも高い。アジア中、アジア西、ヨーロッパ西、アメリカ北、カリブ海で4期の致死率が2022年最高となった。

!C ランキング

今回は22年4期の新規陽性数、人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数、死者数、人口100万人あたりの1日平均の死者数、致死率のランキングを作った。ランキング各項目の数の多い順につけ、同数の場合は2022年の数の多い方、それも同じなら、累計の数の多い方を上位とした。また、2022年の数値が0のところは全て同じ順位にした。累計のし位置が0のところの順位はzzz とした。

22年4期新規陽性数

22年4期人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数

22年4期死者数

22年4期人口100万人あたりの1日平均の死者数

QRランクは、新規陽性数の順位、人口100万人あたりの1日平均の新規陽性数の順位、死者数の順位、人口100万人あたりの1日平均の死者数の順位の数値の合計をポイントとして、その低い順にランクした。数も多ければその人口に対する割合も多いところ、つまり、感染リスクの高いところが上位になる

22年4期QRランキング

台湾は2期以来3期連続で世界一位になった。今期2位の香港は前期から一気に10位ランクが上げ、ドイツも4位ランクを上げた。代わって、3期2位の日本が4位に落ちた。22年1期1位のフランスは、2期6位、3期9位と順位を下げていたが、4期は5位に上がった。16位から20位のスロベニア、カナダ、スウェーデン、ハンガリー、チェコは前期から大きく順位を上げてランクインした。一方、ペルー、セルビア、スペイン、ポルトガル、イスラエルがランク外になった。

上位20国では香港とスウェーデンを除いて3期よりも新規陽性数が減少した。しかし、死者数はこの2国領土に加えて、ドイツ、フランス、フィンランド、オーストリア、イギリス、スロベニア、カナダ、ハンガリー、チェコでも上昇している。カナダ以外はいずれもヨーロッパである。また、オーストラリアとニュージーランド以外は全て4期の致死率が3期よりも上がっている。

4期致死率

4期致死率のトップはイエメンの20%である。イエメンは累計でも16%と高く、3ヶ月間の致死率の推移(後述)でもほとんどの時期でトップになっている。2位ジャマイカと3位ソマリアが10%以上になっている。55国領土で致死率が1%以上だった。3期の35国領土から20増えた。

また112国領土で致死率が高くなった。死者数が減っているのに致死率が高くなったところも67国領土ある。3期から4期にかけて最も致死率が増えたところはジャマイカである。

致死率は割合なので、新規陽性数が少ないと、致死率が大きくなることが多い。そこで、野球の打率のように、4期の新規陽性数10万人以上の国領土の中で、致死率の最も高いところはフィリピンである。フィリピンは3期から1.11%も致死率が上がった。最も低いところは、中国の0.01%である。

4期致死率ランキング その2

2。 中国の感染率8割は間違いの可能性大

TBS によれば、中国では11億人以上が既に感染したとおいう((https://news.yahoo.co.jp/articles/aa8758dca0b42164de8fd58caa5d2e360ea7abbd)。Worldometer における累計の新規陽性数は50万人強で2000倍の差がある。

2A 集団免疫の数学的モデル

そもそも、国民の80%が感染しているのならば、新規陽性数が増えることはほぼ0である。なぜなら、集団免疫があるからである。既感染者は感染しないので、一人の感染者が他人nに感染させる確率が下がるという現象で、数学的には以下の党に説明される。

例えば、一人の感染者が他人に感染させる確率を2%、つまり、100人と濃厚接触したとして、100人とも未感染者の時は、そのうち2人が感染する、と仮定する。既感染者の場合は濃厚接触しても感染しない。したがって、同じく100人と濃厚接触したとしてもそのうち80人が既感染者だったなら、感染確率は

0.2 × 0.02 = 0.004

となって、わずか 0.4%に下がる。100人の人と濃厚接触して1人に感染するかしないか、という程度になる。

中国での22年52週の新規陽性数は3万人だったので、23年1週の新規感染数は120人ほどにしかならない。52週には6万人の既感染者がいたが、中国では感染者はもとより濃厚接触でなくても同じ町内にいた人間は全て隔離されるので、既感染者からは感染しないと考えられる。なので、感染するとすれば、新規陽性者が検査を受ける前に接触したケースしかない。実際の感染確率はもっと低いと推測されるので、さらに低くなる。したがって、新規感染者数が増えることはあり得ない。しかし、実際の新規陽性数は60%も増えた。したがって、この感染率は間違っていると断定できる。

2B 新種の可能性

この記事の語る感染者というのは抗体を持っている者とも考えることができる。実際、中国のブースター接種者は23年2週の時点で8億2500万人以上いる、これと、ここ6ヶ月以内にワクチン接種した者が1億6000万人おり、合わせて10億人近く抗体を持っている者がいる計算になる。

ただし、現在中国で流行している株が新種ならば話は別である。新種ならば、デルタ株やオミクロン株に感染していたとしても、未感染と同じで、一人の感染者が二人増やすことになるので新規陽性数はほぼ倍増し、辻褄が合う。

2C 死者数は現在の10倍以上に

TBSはさらに、中国での1月13日から19日までの死者数を1万2658人と報道した(https://news.yahoo.co.jp/articles/90e494b9e76aa78b9f9bdd0cbb1bc275e2820146)。23年1月20日時点での Worldometer の記録では、同期間の死者数は0である。実際、中国は1月9日を最後に新規陽性数や死者数などを更新していない。また、12月8日以降の死者数は39人で、報道の7万人以上とは大きく差がある。来週の更新が楽しみである。

3。正月休みが終わって報告再開

23年2週の世界のデータは以下のとおりである。増減は前週比(△は増加、▼は減少)、前週の数値は修正後のものを用いる。

新規陽性数:278万7139人(▼12%)、3週連続減少中

死者数:1万4220人(▼2%)、6週連続増加でストップ*

治療者数:2077万2812人(△1%)、9週連続増加中

重症者数:4万5877人(△5%)、9週連続増加中

回復者数:255万4462人(▼9%)、5週連続増加でストップ

(*) 死者数は前回1月6日時点では、22年52週から2週連続で減少中だったが、22年52週が1万4272人(前週比△5%)、23年1週は1万4462人(前週比△1%)と修正され、いずれも前週より増加だったので、1月6日時点では6週連続で増加ととなった。今回分も死者数が修正され、実は増加していたという可能性が高い。

感染図、治療者数と重症者数の推移

回復者数と新規陽性数/治療者数の推移

23年2週のワクチン接種状況は以下のとおりである

ワクチン総接種回数:1181万0765回(▼52%) 完了率:63.7%

ブースター回数:1376万7784回(△22%) 過完了率:34.1%

ワクチン接種回数とブースター回数の推移

ワクチン接種回数と新規陽性数の推移

ワクチン接種回数と治療者数/回復者数の推移

3a. 新規陽性数、感染トレンドレベル

23年2週はレユニオン、ブルネイ、キリバス、ブルンジ、バルバドス、ウガンダ、モザンビーク、タンザニア、ナミビア、蘭領カリブ海、ブルキナファソ、サンピエールミケロンの12国領土で23年初の新規陽性の確認があり、23年に新規陽性が確認されたところは170国領土となった。特にキリバスでは24週間ぶり、レユニオンとシリアではほぼ1ヶ月ぶりに新規陽性だった。一方。コロンビアなど18国領土では2週の新規陽性数は0になった。

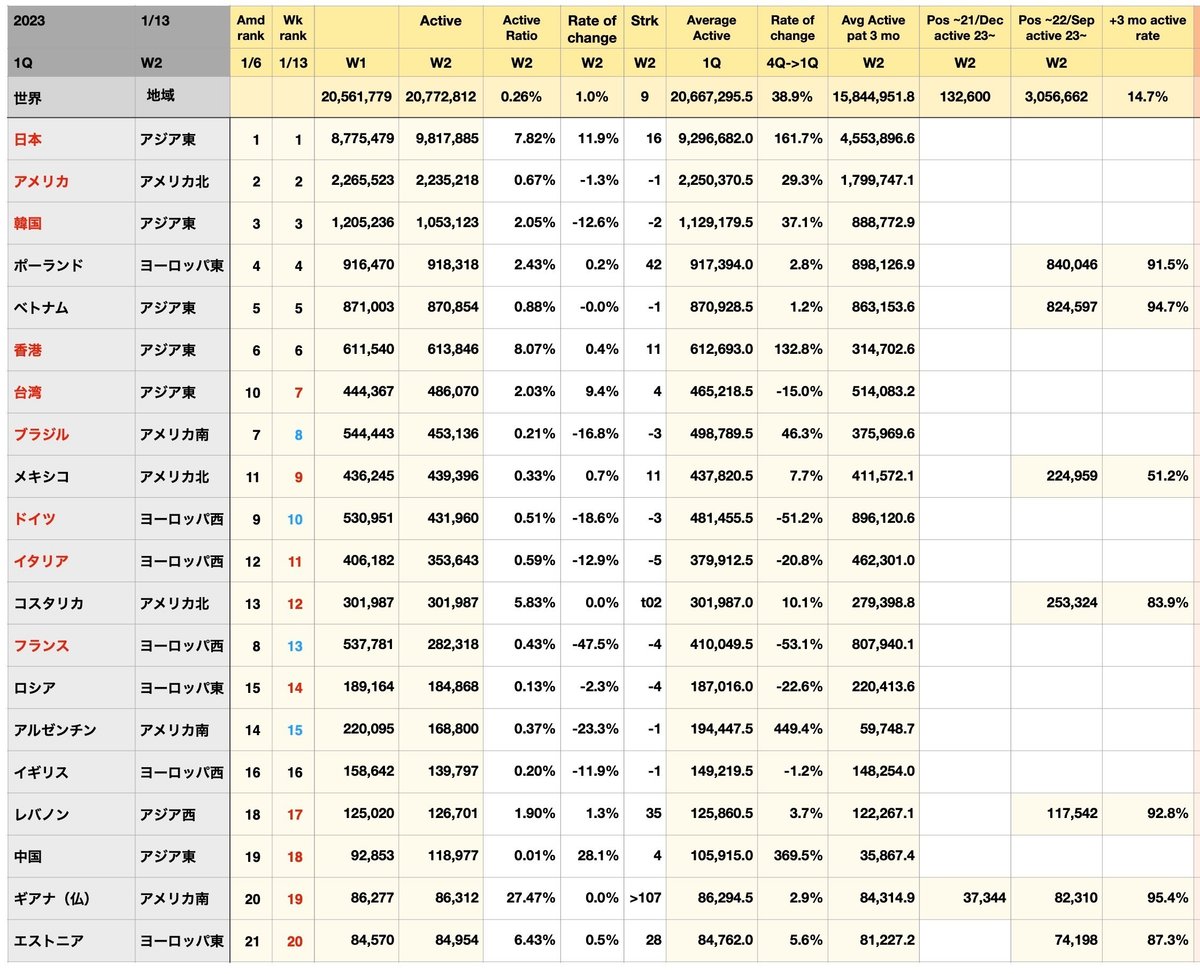

23年2週の新規陽性数ランキング

23年2週の人口100万人当たり1日平均新規陽性数ランキング

23年2週のトレンドレベル

22年4期に最も感染がひどかった地域でだいぶ治まってきたが、また、別の地域で感染が拡大しつつある。今度はユーラシア大陸の中央部、ヨーロッパ東、アジア西、アジア中と中国あたりだろうか。

3b. 死者数と致死率

23年2週はレユニオン、北マケドニア、キルバス、モンテネグロ、ベネズエラ、モザンビーク、シリア、ボツワナ、ガーナ、モーリシャス、タンザニア、バルバドス、ギアナ、ブルキナファソ、トンガ、クック諸島の16国領土で23年初の死者があった。これで、23年に死者のあったところは109国領土となった。

キリバスとクック諸島で33週間ぶり、トンガで32週間ぶり、シリアでは22週間ぶり、タンザニアでは18週間ぶり、ガーナでは8週間ぶり、レユニオン、ボツワナ、バルバドスでは約1ヶ月ぶりの死者であった。一方、コロンビアなど18国領土で死者数は0になった。

23年2週の死者数ランキング

23年2週の人口100万人当たり1日平均死者数ランキング

下のグラフは世界の3ヶ月致死率の推移である。

致死率は減少傾向だったが、ちょうど22年3期に入った後から、増加に転じている。

大陸別の3ヶ月致死率の推移

3c. 治療者数と感染者の割合

23年2週はシリアとコモロで再び治療者(感染したが死亡もしていないし回復していない者)が出た。これで、23年は少なくとも200国領土で治療中の患者がいる。パラグアイやトルコなど19国領土では治療者数を公表していないので、実際にはもっと多くの治療中の患者がいると思われる。一方、エクアドルの治療者数が0になった。先週治療者数が0になったギリシャでは今週も治療者数は0だった。両国の新規陽性者数も0である。しかし、エクアドルには759人の、ギリシャには115人の重症者が残っているので、単に発表していない可能性が高い。

23年2週の治療者数ランキング

23年2週の治療者割合ランキング

23年2週時点での3ヶ月以上治療中の患者数ランキング

世界65国領土で少なくとも308万3110人が22年10月1日以前に感染したが、23年1月13日時点で治療中である。先週より2万6448人減少した。回復したのか、亡くなったのかは不明である。

3d. 重症者数

中国の重症者数は前回の予想通りアメリカを抜いて、世界二位になった。世界一位のブラジルの重症者数は2020年の12月から数字が変わっていないので、おそらく、正しく数えていないと考えられる。したがって、中国が実質世界一位となった。中国は治療者数も増加が続いている。

23年2週の重症者数ランキング

3e. 回復者数と回復率

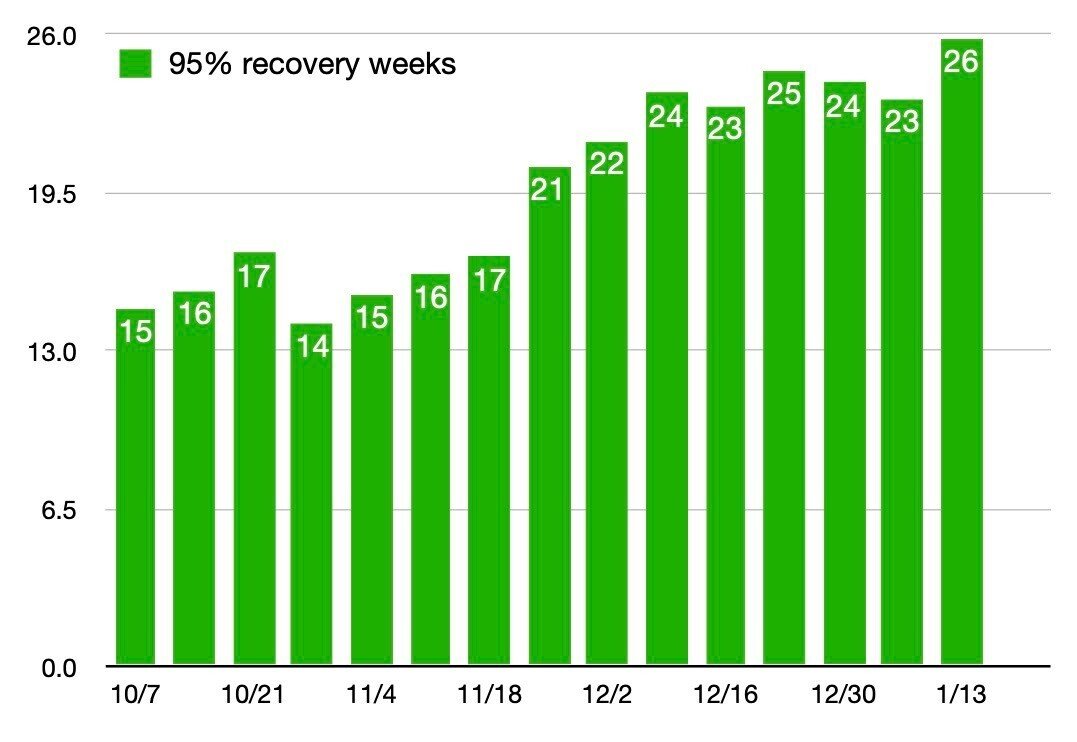

世界の回復者数は6週間ぶりに減少となった。新規陽性数が減少したためではあるが、治療者数は減っていないので、感染しても回復が遅くなる患者が増えたということになる。95%回復週数は少し伸びて26週となった。

ブルネイやギリシャなど13国領土で回復者数が0になった。ギリシャ以外の12国領土には治療中の患者がいる。また、ポーランドなど80国領土で治療中の患者がいるにもかかわらず治療者数が2週間以上0のママである。

23年2週の回復者数ランキング

23年2週の回復率ランキング

回復週数は回復者数が指数関数的に増えていくと仮定して、今いる治療者の95%が回復するまでに何週かかるかという値である。新型コロナに感染した場合、症状がなければ、10日ほどで回復したとみなされるが、症状がある場合、その症状がどれくらい続くのかという報告は特に見当たらない。回復週数は症状がひどい場合に回復するまでにかかる期間の目安である。大方は、この数字の約4分の1に期間で回復すると考えられる。

例えば、世界の回復週数は23年2週時点で26週であるが、感染の特にひどい人が治るには、治るまでにこのくらいかかる。たいていは、6週間程度で回復する。もちろん、これより早く治る人もいれば、もっとかかる人もいる。また、回復週数は医療状況によっても変わる。

4期に入って回復週数は伸びている。

回復週数の推移

23年2週の回復週数ランキング

3f. ワクチン接種回数

23年1月20日時点の調査では、22国領土で23年1週に接種を実施したと追加報告があり、合計で74国領土となった。また51国で23年2週に接種が行われた。また。12国で23年1週にブースターを実施したと追加報告があり、合計で59国領土となった。また42国で23年2週にブースターが行われた。

23年2週ワクチン接種回数ランキング

23年2週ブースター接種回数ランキング

4。日本に世界で2例目の面白いことが起こった

日本の12月25日の新規陽性数は14万9665人でその日の世界全体の新規陽性数29万0997人の半分以上だった。同じことが1月14日(日本:13万2071人、世界:24万2422人)、15日(日本:10万8281人、世界:19万7333人)と2日続けて起こった。今までに、新規陽性数が過半数を超えたことが複数回あるのは、WHOのパンデミック宣言以降インドだけで、日本は世界で2例目である。北朝鮮ですら過半数を超えたことは一回しかない。

日本の新規陽性数は1月6日に3000万人を超えた。アメリカ(21年3月8日)、インド(21年6月22日)、ブラジル(22年4月4日週)、フランス(22年6月16日)、ドイツ(22年7月20日)に続いて6番目に到達した。

年末から年始にかけて、日本の死者数はアメリカを超え世界一位になったと報告をしたが、休暇の終わったアメリカで早速修正され、日本の世界一は幻だった。

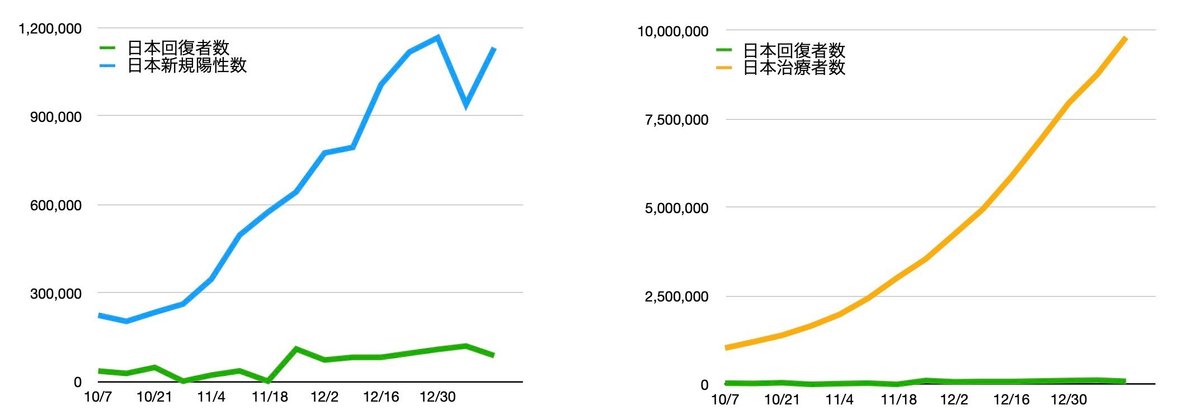

新規陽性数:113万1904人(△21%)11週連続世界1位

人口100万人あたり1日平均:1287.6人、世界4位(1期新規陽性数10万人以上では2位)

死者数:2809(△42%)世界2位、

人口100万人あたり1日平均:3.2人、世界6位(1期新規陽性数10万人以上では2位)

治療者数:981万7885人(△12%)12週連続世界1位、16週連続増加中

治療者数の割合:8%、世界11位(1期新規陽性数10万人以上では2位)

重症者数:659人(△15%)世界15位(正しく数えているところでは4位)12週連続増加中

回復者数:8万6689人(▼27%)世界9位、5週連続増加でストップ

人口100万人あたり1日平均:99人、世界35位

95%回復週数:341週(△119)、回復者がいるところでは6位

日本の感染図/治療者数と重症者数

日本の回復者数と新規陽性数/治療者数の推移

日本と世界の回復率の推移

休み明けで接種回数が増え出した。同時に、新規陽性数や死者数も増え始めた。

ワクチン総接種回数:165万0205回(△15%)

ブースター回数:159万1567回(△14%)*

オミクロン株対応ワクチン接種回数:196万1028回(△30%)

三回目接種回数:10万8995回(△38%)

四回目接種回数:53万5514回(△20%)

五回目接種回数:133万8687回(△34%)

(*) Githubの23年1週の接種回数は143万0645回、ブースター回数は139万3999回と修正された

日本の総接種回数の推移。日本の接種95%以上はブースターである

オミクロン株対応ワクチンと新規陽性数の推移

オミクロン株対応ワクチンの接種回数が減少したら、新規陽性数も減少し、接種回数が増加したら、新規陽性数も増加する。

オミクロン株対応ワクチンと治療者数/回復者数の推移

接種回数が減少しても、治療者数は減少しなかった。それは、回復者数が増えなかったからである。したがって、オミクロン株対応ワクチンによって、、新型コロナに感染しやすくなり、かつ、回復しにくくなった、と言える。

中国も22年4期の後半から感染拡大が著しいが、やはり、接種回数を増加させている。

データについて

23年2週のデータは1月7日から13日までの合計(治療者数、重症者数は平均)である。1月20日時点で得られた、最新のデータを用いて計算しているので、他のデータサイトとは数値が異なることもある。また、過去のデータの数値は常に最新に更新されるので。過去のQRの数値と異なることもある。

人口、新規陽性数、死者数、治療者数、重症者数はWorldometer(https://www.worldometers.info/coronavirus/)の Coronavirus Update 、コソボはGoogle、北キプロスは自国のウェブページ(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)、日本の空港検疫の新規陽性者数は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)の発表する「新型コロナウイルス感染症の現在の状況について」の数字を用いている。回復者数や感染率など各種2次データは全てこれらのデータから計算しているので、Worldometer のデータとは異なることもある。

接種回数とブースター回数はGithub(https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data/vaccinations/country_data)から、日本のブースターとオミクロン対応については首相官邸のホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html)から入手している。その他のデータあるいは記事等の出どころは本文に記す。

23年1月23日投稿