COVID−19 Report 2023 Week 9 WBC

ワールドベースボールクラシック(WBC)が始まった。昨年末はサッカーワールドカップ(W杯)で、世界的に感染が拡大した。今回はどうであろうか?今の所、世界全体の新規陽性数は減少しているが、ヨーロッパ、中東、中米で新規陽性数が増加傾向になっている。

1。WBCと新型コロナー大会前

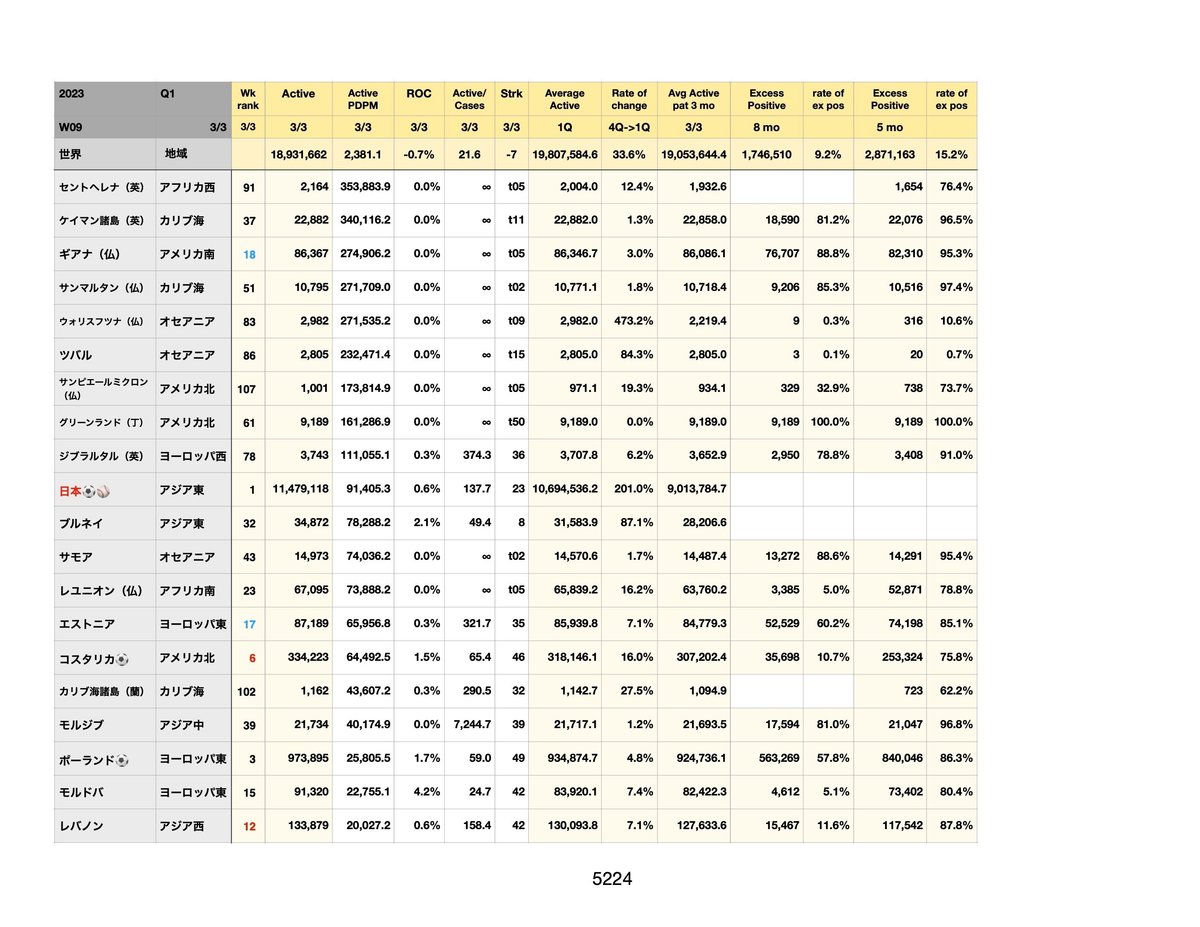

下の表はWBC2023出場20国領土の新型コロナの3月3日時点での感染状況である。

WBC出場国には⚾️を、W杯出場国には⚽️を記してある。日本、韓国、アメリカ。メキシコ、カナダ、オランダの6国が両方に出場している。プエルトリコはアメリカ領であるが、いちいち国領土と記すのは面倒なので、この章では国として扱う。プエルトリコはWorldometerに独自項目がないので修正した値ではなく発表時のデータである。

WBC出場国地域は南北アメリカ大陸から半数の10国領土と偏っている。アジア中、アフリカからは1国の出場もない。アジア東から4国、アジア西から1国、オセアニアから1国が出場している。ヨーロッパ西からは3国出場しているが、ヨーロッパ東からはチェコ1国のみである。下のグラフはW杯(内側)、WBC出場国(外側)の地域分布である。

WBC開催前の時点では、新規陽性数上位20国のうち9国が入っている。増加中のトレンドレベルが赤或いは橙の国が5国、減少が止まった或いは増加が始まった国が3国ある。

死者数は上位20国のうち9国が、治療者数は8国が入っている。回復率は日本、中国、ニカラグア、ドミニカ共和を除いて、おおむね良好である。

ワクチンは8国で実施していない。また、実施している国であっても、接種回数はぞれほど多くはなく、2月25日から3月3日までの1週間で10万回以上接種したのは、日本、台湾、アメリカ、ニカラグアだけである。

1A. WBC vs W杯

下のグラフはWBC出場国領土とそうでない国領土とでの、新規陽性数(左上)、死者数(右上)、治療者数(左下)、回復者数(右下)の推移である。

緑色で示されたところはW杯開催期間、桃色はWBC開催会館である。WBC出場国はW杯が終わった翌週から新規陽性数が減少が始まった。1月20日の週にグラフが上に凸から下に凸に変わった、つまり、減少のペースが遅くなったが、3月3日時点ではまだ減少が続いている。一方、WBCに出場しない国では、W杯が終わったその週から新規陽性数が減少が始まった。1月6日の週にグラフが上に凸から下に凸に変わり、2月3日以降は概ね増加傾向である。

死者数は、WBC出場国が1月20日の週から減少が始まり、今週までほぼ直線的に減少が続いている。そうでない国はW杯が終わった直後から減少が始まり、多少の上下はあるものの、直線的に減少が続いている。治療者数は、WBC出場国が1月20日の週から減少が始まり、今週までほぼ直線的に減少が続いているが、減少率は極めて小さい。そうでない国はW杯が終わった直後から減少が始まり、1月20日の週にグラフが上に凸から下に凸に変わった。減少は続いているが、そのペースは出場国よりも低い。回復者数は、WBC出場国が1月20日の週から減少が始まり、2月10日の週にグラフが上に凸から下に凸に変わった。そうでない国はW杯が終わった2週間後から減少が始まり、2月3日の週にグラフが上に凸から下に凸に変わった。

下のグラフはW杯出場国とそうでない国との新規陽性数の推移である。

W杯出場国では、22年4期の新規陽性数は減少していたが、W杯開催の2週間前から転じ、W杯が終わるまで続いた。一方、出場しなかった国では4期の新規陽性数は同じく減少し、W杯の2週間前に増加したが、すぐに減少し、44週以降は減少概ね下げ止まりの傾向であった。これから、WBCが進むにつれ、新規陽性数がどのように変化するか興味のあるところである。

1B. WBC出場国の方が感染しやすい。

WBC に出場しない国領土の人口は出場国領土の2倍以上あるので、新規陽性数の割合を考えれば、出場国の方が感染しやすいことになる。下のグラフは23年9週の人口100万人あたりの新規陽性数(左上)、死者数(右上)、治療者数(左下)、回復者数(右下)を出場国領土とそうでない国領土で比較したものである。

いずれの指標も、統計的に、WBC出場国の方がそうでない国よりも高い。つまり、WBC出場国領土は感染しやすく勝ったといえる。W杯の時も同様にW杯出場国の方が感染しやすかった。

下のグラフは23年9週の出場国領土とそうでない国領土の回復率の比較である。

WBCに出場しない国の方が回復しやすかったといえる。回復社数はWBC出場国の方が多かったのは、単に感染者が多かったという大kである。

1C. ワクチンで新規陽性数が増える。

下のグラフはWBC出場国領土とそうでない国領土とでの、接種回数(左)ブースター回数(右)の推移である。

出場国では12月初旬から接種回数を減らしている。特に12月末から1月初めにかけての現象が大きい、ちょうどこの時期、世界の新規陽性数は減少を始めた。接種回数を減らしたから新規陽性数が減少したとも、ワクチンの効果が出始めたので新規陽性数が減少したとも言える。また、出場しない国では、増減が非常に大きいが、平均を考えると、1月に増加し、2月は横ばいといえる。接種回数の増える時期が新規陽性の増える時期よりも早いので、接種回数を増やしたから新規陽性数が増えた、と言えそうである。

1D. 野球ファンとサッカーファンの差

WBC大会前は出場国で新規陽性数が減少し、そうでない国で新規陽性数が増加した。W杯では逆に出場国で増加し、そうでない国でも減少が止まった。W杯開催が近づくにつれサッカーファンの、特に出場国ではファンだけでなく多くの国民が非常に盛り上がったことが原因であると考えられrている。そうすると、WBC出場国で新規陽性数が増えなかったのは、野球ファン以外の盛り上がりに欠けたせいであろうか。それとも、野球ファンにがフーリガンがいるとは聞かないので、サッカーファンほど騒がなかったかのかもしれない。

ほぼ満遍なく世界各国に広がるサッカー人気に比べ、野球は今ひとつ世界に広がっていない。国際野球連盟によれば、世界に5つの支部(アフリカ、オセアニア、アジア、ヨーロッパ。アメリカ)があり、124の国領土が加盟している。国際サッカー連盟には211国領土が加盟しているのに比較して、少ない。特に、アフリカは58国中3分の1以下の18国しか加盟していない。したがって、WBCによる喧騒とは無縁である可能性も考えられる。

2。重症者数が増加

23年9週の世界の感染状況は以下のとおりである。増減は前週比(△は増加、▼は減少)、前週の数値は修正後のものを用いる。

新規陽性数:94万4927人(▼10%)、10週連続減少中、

死者数:6147人(▼22%)、7週連続減少中

治療者数:1893万5147人(▼1%)、7週連続減少中

重症者数:1万7499人(△1%)、6週連続減少でストップ

回復者数:107万2794人(▼0.2%)、7週連続減少中

回復率:5.9%(△0.0)、95%回復週数:49.0週(▼0.5)

世界の感染図

回復者、新規陽性数、治療者数の推移

患者の95%が回復するまでの週数の推移

23年9週のワクチン接種状況は以下のとおりである。

ワクチン総接種回数:981万7295回(▽37%)、

ブースター回数:584万6218回(△1%)、 ブースター割合:60%

完了率:64.2%、過完了率:35.0%

ワクチン接種回数とブースター回数の推移

ワクチン接種回数と新規陽性数/回復者数の推移

2A. アジア中、西、ヨーロッパで増加中

ギリシャとイギリスなど で新規陽性数などの修正があった。先週の推測通り、8週の新規陽性数は105万3088人と100万人を超えていたことが分かった。今週は100万人を割った。

23年9週はナイジェリアで7週間ぶりに新規陽性が確認された。また、フィンランドでは3ヶ月ぶりに新規陽性数の減少が止まった。ボリビア、ニュージーランド、キューバ、グアテマラ、バングラデシュでも1~2ヶ月ぶりに前週を上回っら。3月3日までの23年1期の新規陽性数は1520万4047人となった。22年4期のペースからは47%ほど低いので、このペースなら、23年1期の新規陽性者数は22年4期の半分以下になると予想される。

23年9週新規陽性数ランキング

先週新規陽性数の公表がなかったギリシャとイギリスなどで修正があった。ギリシャは1万8329人で13位に、イギリスは2万8030人で10位に相当する。11位から20位にかけてトレンドレベル赤、橙、黄のところが多い。

23年9週人口100万人当たり1日平均新規陽性数ランキング

北キプロスは今週の新規陽性数の公表をしていないので、今週のキプロス+北キプロスの数値はキプロス単独のものである。

23年9週トレンドレベル地図

今週は赤レベルが26国領土になり先週よりも1つ増えた。ヨーロッパ中央部と西アジアに赤と橙が広く分布している。またアメリカ南北、特に西側の太平洋寄りで黄色(減少ストップ)が増えた。

2B. 致死率の増加ストップ

死者数は7週連続で減少中である。過去3週間に比べ減少率が高くなった。一方で、23年9週はリベリアで1年ぶり、セントクリストファーネイビスで約7ヶ月ぶりの死者が確認された。アンゴラやスリナムでも約1ヶ月ぶりの死者があった。23年1期の死者数は10万3125人で、22年4期のペースを下回った。致死率は0.678%で、先週よりも0.002ポイント下がっ

23年9週の死者数ランキング

上位20国の中ではドイツ、ロシア、カナダ、ペルー、ギリシャ、ポーランド、ベルギーで死者数が増加した。

23年9週の人口100万人当たり1日平均死者数ランキング

23年1期の死者数/新規陽性数ランキング

23年1期の新規陽性数10万人以上の国領土の中ではイギリスが3.76%で最も高い。

2C. 長期治療者数は22年の1.6倍に

治療者数は7週連続で減少となった。しかし、22年4期に比べ30%以上も多い。治療者数を公表しない(N/Aと表記している)国領土も多いので、実際は治療者数はもっと多く、増加が続いている可能性も考えられる。7~8週に治療者数0人だったコモロ治療者が出た。8週に治療者数0人になったボツワナ、バーレーン、ニューカレドニアでは再び治療者が出た。同じく、8週に治療者数0人になったセントビンセントグレナディーンは0人を維持している。

2ヶ月以上連続で減少していたフランス、エチオピア、フィンランド、ペルー、ノルウェー、アンゴラで治療者数が増えた。

22年7月1日以前に感染して、今なお治療中の患者が少なくとも34国領土に174万6510人いる。先週より83人ほど少なくなった。22年10月1日以前に感染して、5ヶ月経った3月3日時点で治療中の患者は少なくとも57国領土に287万1163人いる。22年7月1日以前に感染して、5ヶ月経った12月2日時点で治療中の患者は36国で176万6003人だったので、今流行している株は長期にわたって治療が必要となる患者の数を約60%増やした。

23年9週治療者数ランキング

日本が18週連続1位となった。23週連続で増加が続いている。増加率は減少が続いているが、なかなかマイナスにならない。メキシコやドイツでは増加が続いている。

23年9週人口100万人あたり治療者数ランキング

22年7月1日以前に感染して3月3日時点で治療中の患者の数(Excess Positive 8 mo)ランキング

22年10月1日以前に感染して3月3日時点で治療中の患者の数(Excess Positive 5 mo)ランキング

22年7月1日以前感染ではベトナムがもっとも多かったが、10月1日以前感染では、ポーランドが最も多い。コスタリカ、レバノン、レユニオンは10月1日以前感染が7月1日感染者の6倍から12倍いる。イランとメキシコでは数値上7月1日以前感染は0人だが、10月1日以前感染者は6万人以上いる。

2D. 重症者数は増加

重症者数を N/A にした国領土の重傷者数は、0人として集計している。ゆえに、Worldometer の数値よりも70%以上少なくなっている。22年6週に中国は重症者数を N/A にしたが、7週からまた復活させたので0人とはしていない。

23年9週は重傷者数が前週よりも増えた。7週連続で減少していたアメリカやイタリアで増加となった。エストニア、ハンガリー、スロベニア、チェコ、スロバキアなどヨーロッパ東で増加が続いている。このうち、アメリカ、イタリア、チェコがWBC出場国である。

23年8週の重症者数ランキング

2E. また回復率が低下

先週は「回復者数は7週連続で減少となった」と書いたが、修正で8週の回復社数は7週よりも増加した。しかし、9週は再び減少した。先週上昇した回復率は、今週は低下した。23年の回復者数は1682万4717人で、5週続けて新規陽性数を上回った。累計では6億5,098万5191人が回復し、累計回復率は96%にだった。

イスラエルなど7国領土で回復者数が0人になった。ポーランドなど64国領土で23年1期の回復者数が0人である。そのうち45国は領土では22年4期から回復者数が0人である。

23年9週回復者数ランキング

23年9週人口100万人当たり1日平均回復者数ランキング

23年9週回復週数ランキング

97国地域で回復週数が無限大である。つまり治療者は0人でないのに、回復者数0人である。

2F. ロシア製ワクチンの強化?

23年9週は68国領土でワクチンの接種が行われた。サウジアラビアで3ヶ月ぶり、南アフリカ、モーリタニアでは約2ヶ月ぶりに接種が行われた。下のグラフは、大陸別接種回数の推移である。

アメリカ北で接種回数が大きく増えた。ニカラグアでは約300万回の接種が行われ、アメリカ北全体の接種回数の85%以上を占める。ニカラグアはWBC出場国なので、そのせいで接種回数を増やした可能性も考えられるが、ロシア製ワクチン接種国でもあるので、ロシアが力を入れている可能性もある。実際、今週の接種回数上位4国のニカラグア、アフガニスタン、エジプト(8週接種回数最多)、ギニア(7週接種回数最多)はロシア製ワクチン接種国である。

アメリカ北とは逆にアフリカでは接種回数が前週比で約75%減った。アフリカでは2~3週間に一度接種回数を報告するきにが多いせいかもしれない。

23年1期の接種回数は1億5156万7186回で。22年4期の半分のペースである。累計の完了率は64%である。

23年9週ワクチン接種回数ランキング

2G. ニカラグアとアフガニスタンで大量のブースター

23年9週は63国領土でブースターが接種された。全ての接種のうち約60%がブースターだった。下のグラフは大陸別のブースター回数の推移である。

ニカラグアでの接種は全てブースターだった。ニカラグアでは初めてのブースターである。ニカラグアでは平均して1週間に2万回の接種が行われている。したがって、約15週間前、10月末あたりから既にブースターを開始していたと思われる。また、南アフリカでは今年初めてのブースターが行われた。

先週アフガニスタンで初めてのブースターが報告された。 「アフガニスタンの1週間の平均接種回数は約9万6000回なので、遅くとも22年48週にはブースターを始めていたと思われる」と書いたが、今週は先週よりもさらに多くのブースターを接種した。したがって、先週から開始した可能性もある。すぐ上の段落で触れたニカラグアでも、9週に一気にブースターを実施した可能性もある。

23年1期のブースターは6891万5311回で、22年4期の半分のペースである。23年1期の総接種回数のうち45%がブースターだった。総ブースター回数は27億8572万8328回になった。累計の過完了率は35%である。

23年8週ブースター接種回数ランキング

3。感染しないようにする対応を

日本の23年9週の感染状況

新規陽性数:8万3345人(▼16%)4位、8週連続減少中

人口100万人あたり1日平均:94.8人、25位↓(1期新規陽性数10万人以上では9位↓)

死者数:506人(▼26%)4位↓、6週連続減少中

人口100万人あたり1日平均:0.58人、22位↓(1期新規陽性数10万人以上では9位↓)

治療者数:1147万9118人(△1%)19週連続1位、23週連続増加中

人口100万人あたり1日平均:9万1405人、10位(1期新規陽性数10万人以上では1位)

重症者数:130人(▼29%)17位↓(正しく数えている国では10位↓)7週連続減少中

回復者数:1万3678人(▼29%)、回復率:0.1%(▽0.1)

95%回復週数:2516週(△896)

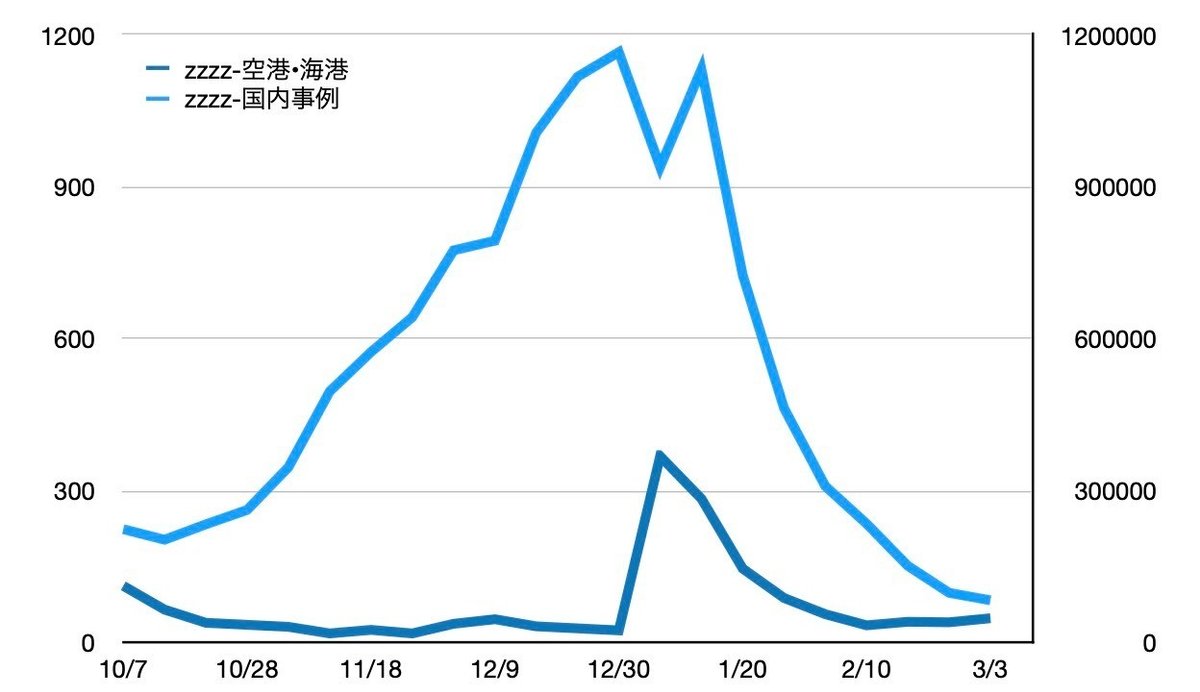

日本の新規陽性数は8週連続で減少しているが、回復者数も減少しており、その結果、治療中の患者の数は増加となった。23週連続で増加となった。また、空港検疫の新規陽性数も増加傾向にある。2~3週間後は新規陽性数が増加に転じる可能性もある。

日本の感染図

日本の回復者数と新規陽性数。治療者数の推移

日本の空港検疫での新規陽性数と国内の新規陽性数の推移

日本と世界の回復週数の推移

日本は世界と比べて、非常に回復しにくい。したがって、感染しないようにすることが肝要である。感染しても症状が軽いから大丈夫という考え方では、再び増加傾向となろう。

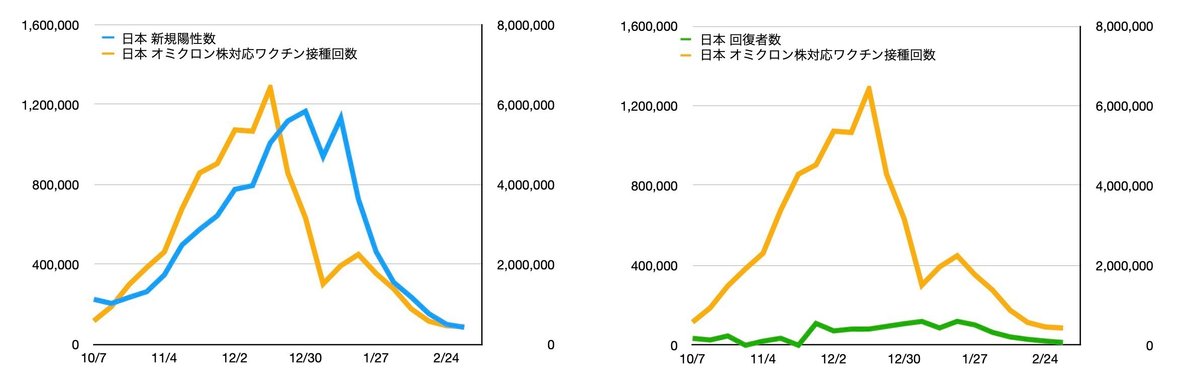

ワクチン総接種回数:48万9537回(▼1%)7位

オミクロン株対応ワクチン接種回数:43万1839回(▼6%)

総接種回数におけるオミクロン株対応の割合:88.2%

ブースター回数:46万6877回(▼0.3%)3位

総接種回数におけるブースターの割合:95.4%

三回目接種回数:8万1749回(▼6%)三回接種した人の割合:68.6%

四回目接種回数:15万2149回(▼7%)四回接種した人の割合:46.2%

五回目接種回数:21万9431回(▼6%)五回接種した人の割合:23.9%

日本の総接種回数/ブースター接種回数の推移

ワクチン接種回数、ブースター回数と回復者数の推移

データについて

23年9週のデータは2月25日から3月3日までの合計(治療者数、重症者数は平均)である。3月8日時点で得られたデータを用いて計算しているので、他のデータサイトとは数値が異なることもある。最近は毎日データを更新する頻度が減った国領土も多い。例えば、スリナムは月に一度報告している。したがって、1

週間の記録ではないこともある。また、矛盾や大きなギャップが起こらない限り発表時のデータを用いている。なので、Worldometer の数値と違う場合もある。

人口、新規陽性数、死者数、治療者数、重症者数はWorldometer(https://www.worldometers.info/coronavirus/)の Coronavirus Update 、コソボはGoogle、北キプロスは自国のウェブページ(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)、日本の空港検疫の新規陽性者数は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)の発表する「新型コロナウイルス感染症の現在の状況について」の数字を用いている。回復者数や感染率など各種2次データは全てこれらのデータから計算しているので、Worldometer のデータとは異なることもある。

接種回数とブースター回数はGithub(https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data/vaccinations/country_data)から、日本のブースターとオミクロン対応については首相官邸のホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html)から入手している。その他のデータあるいは記事等の出どころは本文に記す。

23年3月15日投稿