新型コロナ QR 7/8 超過陽性についての考察

クォータリーといいつつ毎週報告しているクォータリーリポート(QR)です。日本の第7波はQRの予想よりも勢いが強い。大相撲やプロ野球でも力士や選手が続々感染し、途中休場や試合中止などが相次いでいる。そこで、超過陽性という概念を使って、BA.5型と初期型のオミクロン株、デルタ株の感染力の違いをA章で考察した。

また、世界全体では陽性数は増加中であるが、伸び率は下がってきている。しかし、死者数、治療者数、重症者数は増加中で伸び率は増えている。どこで感染が拡大しているのか、B、C章で考察する。日本については F 章で報告する。

A. 陽性数超過

治療者数は、新規陽性数が増えれば増え、回復者あるいは死者が出れば減る。 従って、治療者数は新規陽性数の合計を超えることはない。しかし、新規陽性の合計をとある期間に限定すると、治療者数はその期間の新規陽性数の合計を超えることがある。この状態を、陽性数超過と呼ぶことにしよう。ある期間の陽性数超過はその期間以前の陽性者が繰り越されているから起こるので、その期間が長ければ、長期わたって治療を受けている者の数の目安となる。

例えば、アフガニスタンでは7月15日の治療者数は1万328人いる。22年4月2日から7月15日までの新規陽性数は5674人なので、陽性数超過となっている。4700人ほどが、4月1日以前からの繰越、つまり、4月1日以前に感染して、今なお治療中の者たちである。新規陽性者の中には回復するものもいるし、死者は新規陽性には数えられるが、治療者としては数えられないので、繰越の数はもっと多い可能性がある。

A1. 定義と例

m,n-超過陽性者数(m、nは週数、m<n)というのは、次の式で与えられる。

m,n-超過陽性者数が正の値なら、明らかに陽性数超過があり、m週以前に感染してn週時点でも陽性である者、つまり、(n-m)週以上治療を続けている者がおり、m,n-超過陽性者数はその数を表す。一方、それが負の値の時は、当該期間の新規陽性数が多いことを意味し、(n-m)週以上治療を続けている者がいないとは限らない。

例えば、13,28-超過陽性者数は、28週の治療者数(Worldomert では Active Cases)のうち、14週から28週までの合計の新規陽性者数を引いて、同じ期間の死者数を加えた者である。この数字がプラスなら、それが13週以前に感染した者の数、すなわち、3ヶ月以上治療を続けている者の数である。

例として、アフガニスタン、マン島、日本の13,28-超過陽性者数と、長期治療者の割合を下の表に示しておく。

アフガニスタンでは現在治療中の者のうち45.5%に当たる4704人が、マン島では14.7%に当たる1516人が少なくとも3ヶ月以上治療を続けている。日本はマイナスである。つまり、22年2期の新規陽性者数は結構多かったのである。しかし、3ヶ月以上治療を続けている者の数は0とは限らない。

A2. 3ヶ月以上治療を続けている数は200万近くいる。

明らかな陽性数超過のみられるところは現在世界43国地域あり、少なくとも198万1432人が少なくとも3ヶ月以上治療を続けている。下の表はその一覧である。

最も多いのがポーランドで少なくとも51万4831人が少なくとも3ヶ月以上治療を続け、同国の現在の治療者のうち89%を占める。陽性数超過割合の最も高いのがグリーンランドとブルキナファソの100%である。現在グリーンランドには9189人、ブルキナファソには32人の治療中の者がいるが、14週以降新規陽性数は0なので、彼らは全て13週以前に感染して、誰一人として治癒していない。陽性数超過割合が90%以上のところは14国地域ある。

陽性数超過は地域による偏りが大きい。アフリカから19国地域入っている。またアメリカ大陸からは8国地域が入ったが、グリーンランド以外はカリブ海沿岸である。アジア東からは0である。

A3. 初期型オミクロン株はデルタ株よりも感染力は30%強い

22年1期に感染した者はほとんどが初期型オミクロン株によるものと考えられる。また、21年以前とで感染した者は、アジアではデルタ株、アメリカ、特に南ではベータ株やミュー株などによる感染と考えられる。そこで、22年1期に感染、21年以前に感染したケースに分けると次の表を得た。

ポーランドなど22国は0,28-超過陽性数がマイナスだった。見やすさのため、21年以前に感染して今なお治療中の者を空白にした。全体では、21年以前に感染して今なお治療中の者は21国地域63万1504人となった。

この表には各国の28週の回復者数とその連続増減もつけた。連続増減で z XX と記されているのは、現在まで回復者数0が XX 週続いているという意味である。XX+

は XX 週以上という意味である。超過陽性のあるところは、回復者数0が十数週間続いているところが多い。

ホンジュラス、ルワンダ、仏領ギアナ、ウガンダ、コンゴ民主、マヨット、ニカラグア、ソマリア、レソト、中央アフリカ、ウォリスフツナの11国地域では、21年以前に感染して今なお治療中の者の数は、22年1期に感染して今なお治療中の者の数より多かった。11国中7国がアフリカの南東部である。この地域では、オミクロン株の流行が世界より1~2ヶ月より早かったので、21年以前でもオミクロン株による感染が多かったと考えられる。

次に0,14-超過陽性数を計算した。これは、21年4期に感染し、22年14週の時点で治療中だった者の数である。21年はアフリカではオミクロン株による感染がちらほら見られたが、それ以外の地域では、デルタ株などが主流であった。オミクロン株に感染した者と、それ以外の株に感染した者の3ヶ月後の回復状況がわかる。その結果は、下の表のようになった。

0,14-超過陽性数は20国地域でプラスであり、21年4期に感染して、22年4月1日時点で治療中のものは合計25万351人だった。21年4期の新規陽性数が5443万2387人だったので、21年4期に感染した者のうち少なくとも0.5%が少なくとも3ヶ月以上治療を続けてたことになる。デルタ株やベータ株による感染で3ヶ月以上治療を続けてた者はこれより少ないと考えられる。一方、13,28-超過陽性数は43国で合計134万9468人なので、オミクロン株の感染者は約0.7%が3ヶ月以上の治療を続けている。従って、オミクロン株の方が感染した時により長期化すると考えられる。

なお、21年10月以前に感染して、22年7月15日の時点で治療中の者も下の表のように、9国地域、20万人ほどいる。

9国地域中6国地域がカリブ海沿岸で、その当時はベータ株あるいはミュー株が流行していた。表には回復率も併記した。回復率とは、今までの累計の陽性者のうちの累計の回復者の割合で、世界平均は95.1%である。しかしこれらの国では最も高いソマリアで49%しかない。マルティニクはわずかに0.1%で、もしかしたら、2020年に感染したがいまだに治療中という患者もいる可能性がある。

A4. BA.5型は初期型オミクロン株より感染力が20%弱い

次の表は26,28-超過陽性数と13,15-超過陽性数の比較である。

26,28-超過陽性数は、22年26週以前に感染して、28週にまだ治療中の者の数である。BA.5型の感染者が中心である。13,15-超過陽性数は、初期型オミクロン株の感染者が中心である。BA.5型では、124国地域で超過陽性が発生し、のべ923万2031人が少なくとも2週間治療を続けている。22年2期に陽性になった者の72.6%に相当する。一方初期型では、143国地域で、延べ1292万9734人が少なくとも2週間治療を続けた。22年1期に陽性になった者の92.3%に相当する。このことから、BA.5型の感染力は初期型より感染力が弱い、しかし、デルタ株よりは強いということが言える。

B. 感染拡大している国一覧

QRは最近の傾向と近い将来の予測に、直近数週間の陽性数の増減と伸び率の増減を使った確率モデルを用いている。その結果をトレンドとして、以下の8つのクラスに分けている。

急増(茶):今まで陽性数が減少中、あるいは、ほぼ0だったが、今週突然陽性件数が増えたところである、あるいは、陽性数が増加中で、伸び率が300%以上となったところである。50%の確率で、翌週以降も陽性数の上昇が続く。

増加中、ペースアップ(赤):数週間陽性数の増加が続き、かつ、伸び率も上昇が続いているところで、約80%の確率で翌週以降も増加が続く。数週間増加が続くこともある。

増加中、ペースダウン(橙):数週間陽性数の増加が続いているが、伸び率は減少しているところ、あるいは、先週まで長く増加が続いていたが今週は減少となったところで、50%の確率で翌週以降も増加が続くが、多くは2~3週以内にピークを迎える。

減少ストップ(黄色):急増と同様に、今まで陽性数が減少中、あるいは、ほぼ0だったが、今週突然陽性件数が増えたところである。あるいは、増減を繰り返しいわゆる下げ止まりの状態になったところである。急増が陽性数が直近数週間の最高値を超えるのに対し、減少ストップはそこまで多くない。しかし、急増同様に、50%の確率で、翌週以降も陽性数の上昇が続く。

増加ストップ(緑):陽性数が2週連続で減少。30%の確率で、翌週以降増加に転じることがある。

減少中、ペースダウン(青):陽性数の減少が続いているが、減少のペースが鈍ったところで、今週陽性数が増えたところもある。約50%の確率で翌週以降増加に転じることがある。

減少中、ペースアップ(薄青):陽性数の減少が続き、かつ、減少のペースが上がっているところである。このような状況でも、約30%の確率で翌週以降増加に転じることがある。

ほぼ0(白):新規陽性数が0か、あっても5件未満のところである。このような状況でも、約10%の確率で翌週以降増加に転じる。

トレンドは発表されたデータに基づいて計算される。データが変われば、確率も変わる。ポルトガルのように今まで0だったのが急に0でなくなるというようなことがあれば、トレンドも変わる。翌週以降の陽性数増加確率は世界の感染状況によって変わる。色は以下の地図でも使っている。

B1. 163国地域で増加傾向

下の図は最新のトレンドである。凡例の( )内が各クラスに属する国地域の数である。

今後陽性数増加が数週間続くと予想される赤レベルが先週の67国地域中36国地域で増加率の減少が続く橙レベルに下がった。一方、他のレベルから赤に上がったところも25国地域あり、合計で55国地域となった。

橙レベル61国地域のうち、17国地域では緑レベルに下がったものの、15国は赤レベルに上がった。また、赤や茶色から52国地域が下がり、合計で76国地域となった。

茶色レベルの急増は、キルギス、サンピエールミケロン、ソロモン諸島の3国地域あった。このうちソロモン諸島は5週間ぶりの新規陽性者であった。黄色レベルの急増は10国地域あり、ニジェールでは8週間ぶりに新規陽性者が確認された。また、同じく黄色レベで下げ止まりとなっている所は19国地域ある。従って、増加傾向の国は163国地域で、先週より14国地域少なくなった。

B2. 大陸別、増加傾向の国

下の表は大陸別の増加傾向の国地域一覧である。

ヨーロッパ西ではフランスなど8国で、東ではクロアチアなど7国でレベルが赤から橙に変わった。

C. ナウルで集団免疫獲得か?

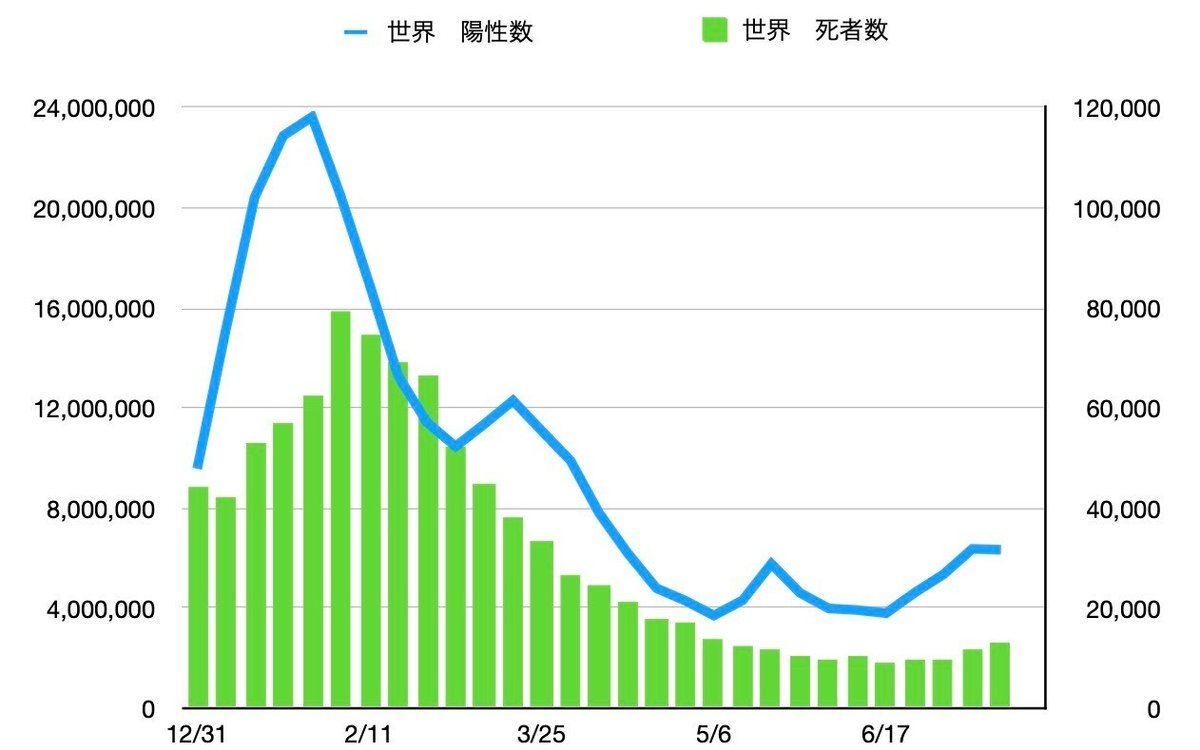

22年28週の新規陽性数は633万9934人だった。前週は約603万人だったので本来なら5%増だが、数カ国で修正があり、27週の新規陽性数は637万3389人に増え、その結果、0.5%減となった。ただし、来週も同じような修正かあるので、28週の新規陽性数は増え、おそらく増加が続いていることにはなっていると予想される。死者数は1万3222人で、前週比15%増となった。これで2週連続の増加である。下のグラフは22年の感染図である。

C1. 陽性数:160国地域で増加

次の表は28週の陽性数が多い20国の感染状況である。リストは、国名、地域、3期の陽性数順位(赤字は順位上昇、青字は下降)、Worldometer の累計陽性数順位、3期の陽性数、3期の陽性数ペースの2期からの伸び率(マイナスは減少)、28週の陽性数、27週の人口100万人あたりの1日平均の陽性件数、27週の陽性数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続陽性数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX は陽性数同数の週数、zXXは陽性数0の週数、zzz等は2年以上陽性数0)、28週のドレンド(色訳はB章の地図と同じ)、3期の死者数順位、3期の死者数、3期の死者数ペースの2期からの伸び率(マイナスは減少)、3期の致死率、28週の死者数、28週の人口100万人あたりの1日平均の死者数、28週の死者数の前週比伸び率(マイナスは減少)、連続死者数増減週数(マイナスは減少週数、 tXX はXX週間死者数同数、zXXはXX週間死者数0、zzz等は2年以上死者数0)である。

先週はフランスが1位だったが、今週はアメリカが1になった。フランスはイタリアにも抜かれ3位となった(3期の累計順位はフランスが2位、イタリアが3位)。また。日本、韓国、ペルーでは伸び率が2倍を超えた。台湾とちり以外はどこも増加中である。今週陽性数が減少したところもいくつかあるが、BA.5型は減少率が大きくても翌週は増加したりすることもある。

また、エルサルバドルなど16国地域で今週の陽性数が0になったが、多くは28週の状況を締切前までに発表できなかったものともわれる。トルクメニスタン、ピトケアン、トケラウでは今まで一人も陽性患者を出していない。西サハラは2年以上、セントヘレナは1年以上新規陽性者が出ていいない。キリバスなど14国地域で2週以上陽性数0を続けている。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が多い国地域の20位までのランキングである

ナウルが4週連続で1位であるが、やっと1万人台以下になった。前週比で79%の減少となった。この時点で、ナウルでは国民の63.5%が感染したことになる。いわゆる集団免疫を獲得したのではないだろうか。2~3週後は新規陽性数が0になると予想される。また、ナウルの治療者数は3568人で先週よりも25%減少している。治りも早いようである。死者数も一人だけである。

人口100万人あたりの陽性数が1000件以上となったところは先週の25国地域から21国地域へと少し減少した。76国地域で最新の人口100万人あたりの1日平均の陽性数が、感染拡大の危険が高いと言われる100件を超えている。先週よりも21国少なくなった。

C2. 死者数は増加傾向

次の表は22年27週の死者数が多い国地域の20位までのランキングである

今週の死者数が多い国では死者数が先週より増加している。イギリスの186%増で、死者数が100人上ある国では、最も伸び率が大きかった。韓国も114%増で、死者数が100人上ある国では、二番目に伸び率が大きい。

死者数0はフォークランド諸島など10国地域だけになった。西サハラでは2年以上死者数0が続いている。ウォリスフツナでは1年以上、ブルンジはほぼ1年間死者数0を続けている。サンバルテルミーとジブチも22年の死者数は0である。ドミニカ共和など74国地域で2週間以上死者数0を続けている。

次の表は22年最新の人口100万人あたりの1日平均の死者数が多い国地域の20位までのランキングである。

フランス、ドイツなどヨーロッパにしで数値が大きい。

C3. 治療者数も増加

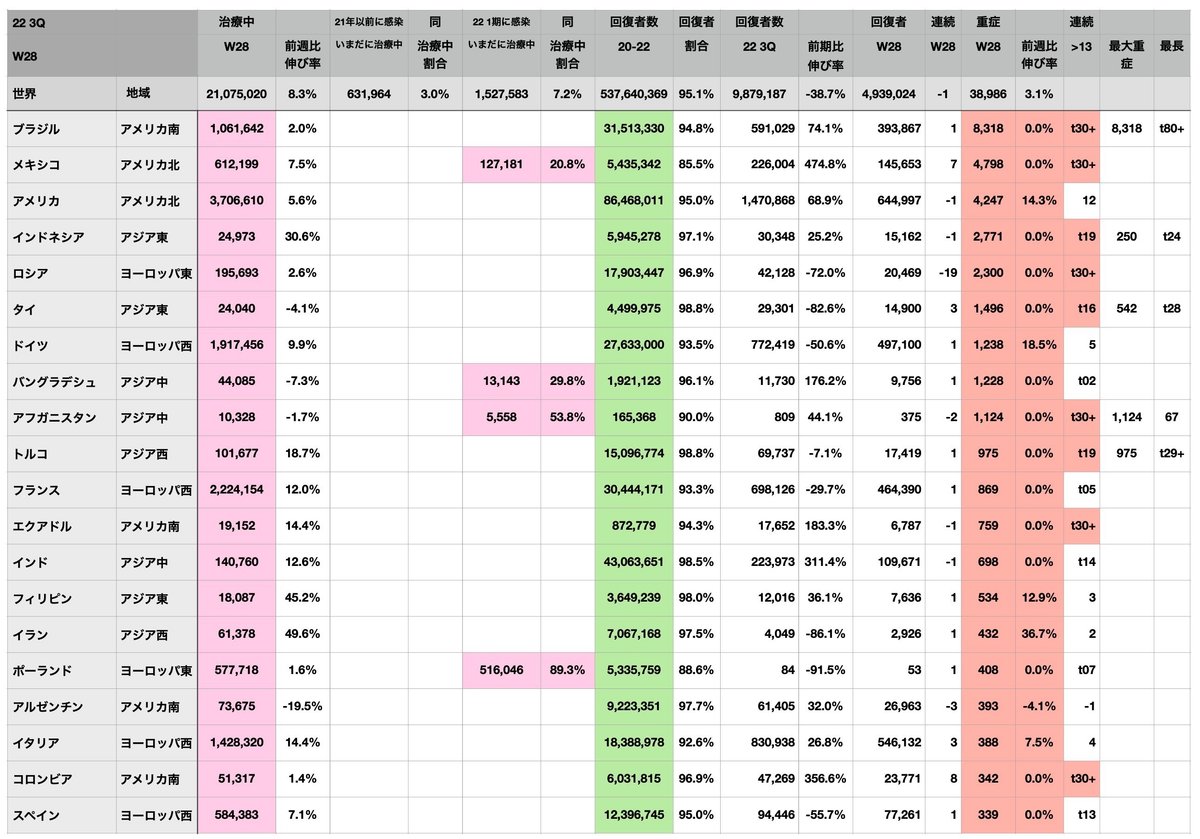

22年28週現在で治療中の者の数は世界で少なくとも2107万6020人いる。前週比8.3%の増加となった。これで5週連続の増加である。次のグラフは22年の治療中の者の数と新規陽性数の推移である。

24週以降、両方とも増加しているが、新規陽性者数の伸び率は小さくなっているのに対し、治療者数の伸び率は大きくなっている。それゆえ、BA.5株に感染すると治りにくくなっているという可能性が考えられる。

下の表は治療者数の多い国地域の20位までのランキングである。国名、地域、28週の治療者数、その全陽性者数の割合、その前週比伸び率、21年以前に感染していまだに治療中の者の数、22年1~3月に感染していまだに治療中の者の数、回復者数の割合、28週の回復者数、連続週数増減、28週の重症者数、その全治療者数に対する割合、その前週比伸び率、半年以上重症が続いている者の数、その期間である。

治療者数が多い20国中16国地域でその数が増えている。ということは、治療が長引いているものが増えているということである。

C4. 重症者数も増えている

次のグラフは22年の重症者数の推移である。

こちらも、治療者数同様、25週以降増加が続き、伸び率も大きくなってきている。

下の表は重症者数の多い国地域の20位までのランキングである。

このランクトップの国では重症者数は変わらないか、増えていくかのどちらかである。A章、C3 節の結果と合わせて、BA.5株は感染力もそこそこあり、治療を長引かせたり、死者数が増えたりと、結構強力であることが予想される。

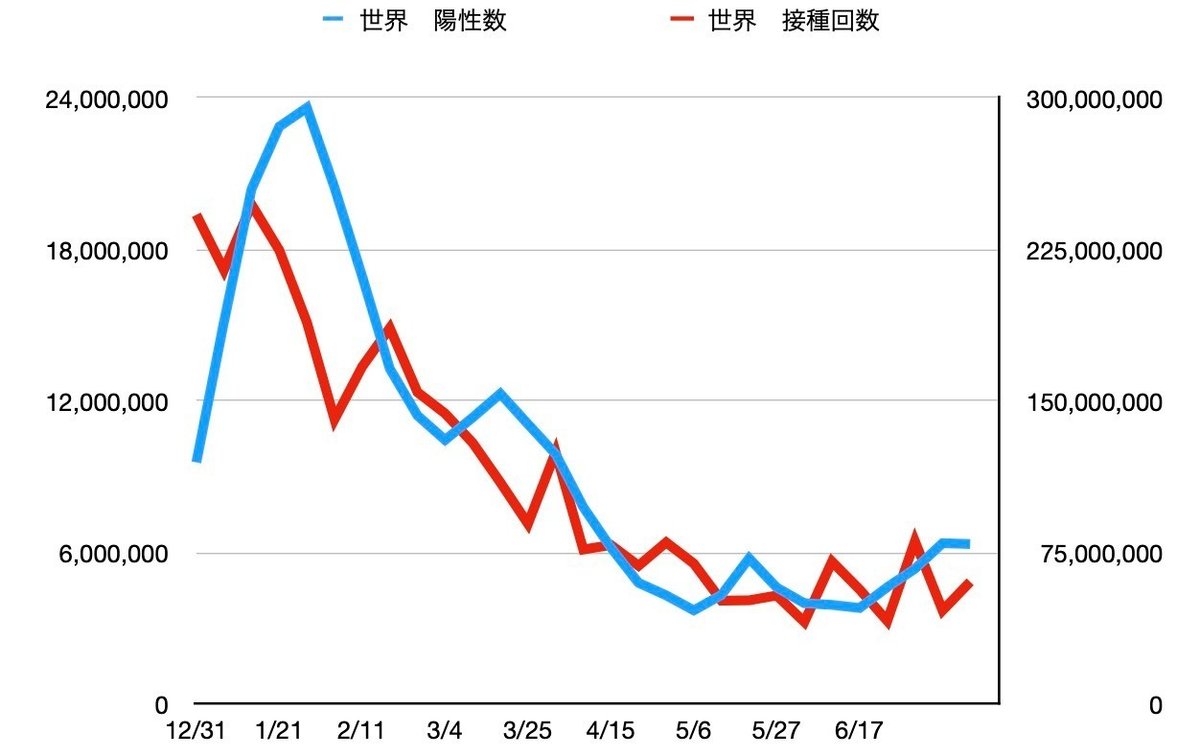

D. 37国で接種が復活

22年28週の接種回数は約6053万2000回だった。先週は約3331万回の接種が行われたと書いたが、エクアドルとペルーなど数国地域で回数が修正され、27週の接種回数は4636万回に増えた。修正後の伸び率は30.6%となった。28週の全接種回数のうちの40.8%%に当たる2469万回がブースターだった。ブースターは前週比9%増だった。次のグラフは22年の陽性数(青)とワクチン接種回数(赤)の推移である。

ここのところ接種回数の上下が激しい。主にアフリカで、接種したりしなかったりの週があるからである。今までの総接種回数は約122億1155万回弱となった。ワクチン完了者は約48億4485万人でで、完了率は61.0%である。また、ブースター回数は21億7560万回弱で、過完了率は27.4%になった。未接種者数は世界に26億6636万人ほどいる。

次の表は22年27週のワクチン接種回数上位20国地域の接種状況を表している。項目は国名、地域、22年3期の陽性数、22年3期の死者数、完了率、未接種人数、22年3期の接種回数、その前期比伸び率、22年28週の接種回数、その人口100万人あたりの1日平均、その前週比伸び率、過完了率、22年3期のブースター回数、その前期比伸び率、22年28週のブースター回数、その前週比伸び率である。

先週1位のインドでは接種回数を先週より67.2%増やし、約1263万回とし、世界1位をキープした。2位インドネシア、3位ナイジェリアは先週の接種回数は0だった。アメリカとフランスは新規陽性者数の方が接種回数よりも多かった。

先週接種回数が0だった国地域のうち、インドネシアやナイジェリアなど37国で接種が行われた。バハマとレソトで11週間ぶり、バミューダとマラウィで8週間ぶりに接種が行われた。

今週は115国地域で接種が行われた。接種回数が0だった。インドネシアなど69国で3週間以上接種が止まっている。北朝鮮やフランスの海外領土など14国地域では今までに一回も接種をしたことがない。21年以前はしていたが、22年に一回も接種をしていないところはオセアニアを中心に15国地域ある。

次の表は22年27週のブースター回数上位20国地域の接種状況を表している。

インドが先週よりも回数をほぼ倍増させ538万1909回ブースタをして、世界1になった。

パキスタンが約521万回のブースターをして、先週に引き続き1位となった。先週2位の中国はブースター回数の更新がなかったので今週は0回であクァって、2位にはインドネシアが廃いた。

E. サル痘の続報は無し、接種別陽性者数の不正が続く

E1. サル痘の続報は無し。

7月20日の時点では猿痘の続報はまだない。先先週は感染者数が増えているように見えるように、わざと調査日の間隔を延ばしているのではないかと書いたが、あたりだったかも。

E2. 接種別陽性者数の不正は続く

今週は2週間ぶりに、新型コロナアドバイザリーボードの資料の更新があった。新型コロナアドバイザリーボードの資料では、接種回数別に分類しているが、ここでは、接種したかしないかで分類した。

相変わらず、0~11歳の陽性者は未接種の者だけである。オレンジのコラムの0~11歳の接種済み人数が空白であるが、首相官邸のホームページによれば7月15日の時点で12歳未満は270万人以上が接種しているので、空白はあり得ない。従って、0−11歳では、接種済の者も全て未接種として数えているのは確実である。また、90歳以上の未接種者はいない(ことになっている)ので、未接種の陽性者がいるということは矛盾である。

日本の7月15日時点での未接種者数は Worldometer (首相官邸)のデータによれば2188万人弱だが、厚労省のデータでは2500万人と312万人ほど多い。12歳未満の接種者済の者が約270万人、他の年代の接種済の者あわせて40万人が未接種者として数えられていると考えられる。

今回のデータでは、下のグラフのように、0~11歳と50~59歳、80歳以上で、人口100万人あたりの1日平均の陽性者数は、未接種の方が接種済よりも高くなっている。他の年代では、逆に接種済の方が未接種よりも高い。そして、合計でも未接種者の方が接種済よりも高くなっている。

これは、一部の陽性者を全て未接種として数えているということから起こっている現象で、未接種と接種済とをきちんと区別すれば、全ての年代、そして、合計でも接種済の方の人口100万人あたりの1日平均の陽性者数が高くなるかもしれない。

F. 日本の伸び率のピークはすぎた

日本の22年28週の陽性数は45万6283人で、前週比112.3%の大幅増だった。新規陽性数が30万人を超える他のは22年9週(2/26-3/4)以来20週間ぶりである。人口100万人あたりの1日平均の陽性数は518人となった。死者数は151人で先週からは57%増だった。人口100万人あたりの1日平均の死者数は0.17人で、少し高くなった世界平均の約3分の2になった。

ここのところの陽性数の伸びは大きいが、オミクロン株(22年1〜4週)ほどではない。

F1. 累計陽性数1000万超え

今までの累計の新規陽性数は1000万720人と、予想より1週間早く1000万を超えた。世界で13番目、アジア東では韓国、ベトナムに次いで三番目に1000万回を超えた。これで、累計死者数は3万1528人となった。累計の致死率は0.32%で、世界の3分の1以下である。

22年28週現在の治療者数は54万6289人で、先週より103%増加した。治療者数が50万人を超えたのは11週(3/12-1)以来18週間ぶりである。世界の治療者数は新規陽性数の3~4倍あるのだが、日本は20%増くらいである。従って、超過陽性数はマイナスである。したがって、3ヶ月以上治療が続いている者の数は少ないと思われる。重症者は107人で、50%増となった。

22年27週のワクチン接種回数は237万0678回で、先週に比べ55%増加した。今までの累計の接種回数は2億8888万回を超えた。1億380万人が接種を完了し、完了率は81.5%である。一方、未接種者も2188万人近くいる。

27週のブースター回数は229万1845回で、先週より45%増加した。全接種回数のうちの95%がブースターだった。今までの累計は8264万回を超え、過完了率は65.8%になった。

F2. 空港検疫の陽性数、陽性率共に微増

空港検疫での陽性数は、154人で先週より1.3%増えた。一方空港で検査を受けたものは3737人で先週より13.6%減少し、空港検査での陽性率は3.8%と増えた。陽性数も検査陽性率も伸びが鈍くなった。おそらく、世界の陽性数は伸びが鈍くなっているはずである。世界ではすぐにピークを迎えると思われる。日本はおそらく今週が伸び率のピークとなると思われる。しばらくは増加はするものの、伸び率は下がり、数週間で減少に転じると推測される。

先週、BA.5型は初期型オミクロン株ほどの感染力はないが、デルタ株くらいほどで、致死率も高いようだと予想した。日本でのBA.5型の伸び率は平均70%だが、初期型は230%だったので、今のところ感染力は約3分の1程度と考えられる、しかしデルタ株(50~60%)よりは感染力は強い。A章の結果からも、BA.5型はデルタ株よりは感染力が強いと考えられる。しかし重症度や致死率はデルタ株には及ばないが、初期型よりは高いと考えられる。

人口、陽性件数、死者数はWorldometer のものを、ワクチン接種回数などは Github のデータを利用している。Worldometer や Github で扱っていない国地域の統計は Google のデータを用いる。北キプロスの陽性件数と死者数は、政府の発表するデータを用いる(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)。面積、GDP、地図、その他の情報はウィキペディアと外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を利用している。それ以外のもの、例えばニュースや論文に関しては出典を本文に記す。数値はアメリカ中部時間の7月13日22時時点で得られた最新の値を利用している。7月13日以降に修正あるいは追加されたデータは含めない。従って、他の新型コロナ統計サイトの数値とは異なることもある。7月13日以前に修正あるいは追加されたデータは過去の号の統計にも反映させている。今号の統計とは異なるものもある。データの違いが大きくなる修正は本文で言及している。テーマ地図は mapchart.net のサービスを利用して作成している。

A. 陽性数超過

B. 感染拡大している国一覧

C. BA.5 は重症率、致死率が初期型より強い可能性

D. 37国で接種が復活

E. サル痘の続報は無し、接種別陽性者数の不正が続く

F. 日本の伸び率のピークはすぎた